ブランディング

2023.10.16

CPAが高騰したら?ブランド戦略×指名検索シフトのすすめ

- 目次

- CPAが高騰?A/Bテスト×PDCA一辺倒の限界

- CPA高騰の原因①競合の参入によるレッドオーシャン化

- CPA高騰の原因②競合ブランドのブランド投資

- CPA高騰のその先へ

- ブランド戦略×指名検索シフトのすすめ

- 最後に

この記事に訪れていただき、ありがとうございます。ASAKOのストラテジックプランニングディレクター、羽田康祐(ハダ コウスケ)と申します。

この記事にたどり着いたあなたなら、何らかの理由で運用型WEB広告のCPA(Cost Per Action=顧客獲得単価)高騰に悩まされているのではないでしょうか?あるいは、CPAの改善について関心をお持ちのことでしょう。

CPAが高騰すると、多くの場合CPA=CPC/CVRに分解し、

- WEB広告のCPC(Cost Per Click=クリック単価)を改善できないか?

- ランディングページのCVR(Conversion Rate=コンバージョンレート)を改善できないか?

を考え、A/Bテスト×PDCAを駆使して、打開策を模索していくと思います。しかし最近では、

- さんざんA/Bテストを繰り返しても、AもBも両方ダメ

- CやDを投入しても全然ダメ

という状況に陥ってしまい「A/Bテスト×PDCA一辺倒」の方法論に限界を感じているのではないでしょうか?

今回の記事では、広告代理店と外資系コンサルティングファームの両方のキャリアを持つ筆者が「A/Bテスト×PDCA一辺倒」の限界と「ブランド戦略×指名検索シフト」について丁寧な解説を目指します。

CPAが高騰?A/Bテスト×PDCA一辺倒の限界

まずは「A/Bテスト×PDCA一辺倒の限界」についておはなしします。

「A/Bテスト×PDCA」を効果的に機能させるための前提は、

- 施策の結果の良し悪しによって、短期的に、かつ柔軟に次の施策を変えることができること

です。

しかしこの前提は、組織の視野が「短期的に、かつ柔軟に変えることができる施策のみ」に限定されてしまうリスクをはらみます。

別の言い方をすれば「木を見て森を見ず」という状態になり、PDCAサイクルの外側にある「大きな構図の変化」を見逃してしまうことがあります。その結果、事業の致命傷になることすらあるのです。

このことをわかりやすく理解するために、転職サイトを例に「CPA高騰」の背後にある「大きな構図の変化」について説明していきましょう。

ぜひ、あなたが「転職サイトA」のマーケティング担当者だったと仮定して読み進めてみてください。

CPA高騰の原因①競合の参入によるレッドオーシャン化

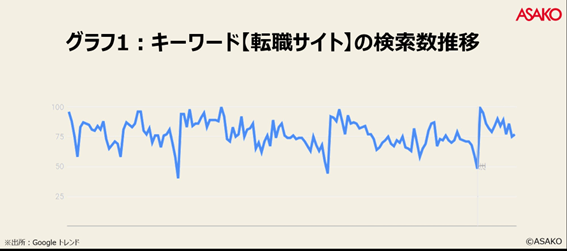

まずは、以下のGoogle トレンドのグラフをご覧ください。ある時期における5年間の【転職サイト】のキーワードの検索数推移です。

このグラフを見ると【転職サイト】のキーワード検索数推移は、ほぼ横ばいであることがわかります。このことを踏まえた上で、次のグラフ2をご覧ください。

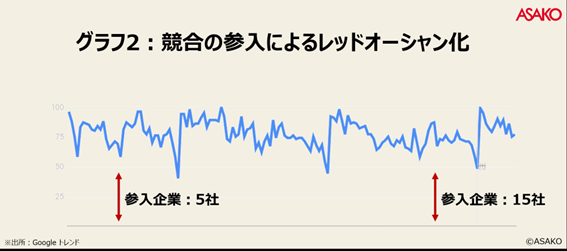

【転職サイト】の検索数推移がほぼ横ばいにもかかわらず【転職サイト】というキーワードでWEB広告に参入している企業が3倍に増えていることがわかります(5社→15社)。その結果、入札競争が激しくなり、単純計算するとCPAも3倍に高騰することになります。

こうなってしまうと、いくら「A/Bテスト×PDCA」で小手先の改善を続けても「競合の参入」という「大きな構図の変化」によって、1社当たりの「分け前」が大きく減ってしまっているので改善が追い付かず、CPAは高騰することになります。

CPA高騰の原因②競合ブランドのブランド投資

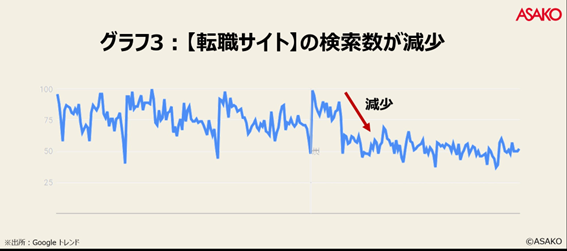

続いて、以下のグラフ3をご覧ください。

ある一定の時期を境に、【転職サイト】の検索数が大きく減少していることがわかります。こうなってしまうと「転職サイトA」のマーケティング担当者であるあなたは、かなり厳しい状況に立たされることになります。

なぜなら、競合ブランドが3倍に増えたことで入札競争が激しくなり、さらに【転職サイト】の検索数が大きく減少していることで、市場が縮小しているからです。

もはやこの段階にくると「A/Bテスト×PDCA」も焼け石に水の状態となり、「にっちもさっちもいかない」という状態に陥ります。

では、なぜ【転職サイト】の検索数が大きく減少したのでしょうか?次のグラフ4をご覧ください。

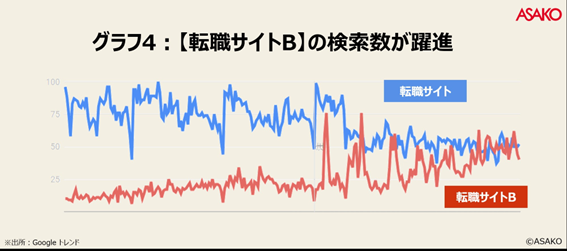

グラフ4の赤い折れ線は、競合である【転職サイトB】の指名検索数の推移です。

このグラフを見ると【転職サイトB】の指名検索数の増加に伴って【転職サイト】というカテゴリーキーワードの検索数が減少していることがわかります。これはいったい、何を意味しているのでしょうか?

実はこの時期に、転職サイトBはブランド認知度の向上を目的に、TVCMを含めた大きなブランド投資を始めています。その結果、少なくない転職志望者が【転職サイト】と検索せずに【転職サイトB】の指名検索にシフトしたのです。

【転職サイトB】と指名検索した人は、そのほとんどが転職サイトBのサイトに直行することになります。

その結果【転職サイト】と検索する人は大きく減少し、たとえあなたが【転職サイト】検索者に向けて運用型広告の刈り取り施策に注力したとしても、思うような成果が出ず、さらなるCPAの高騰を招いてしまうのです。

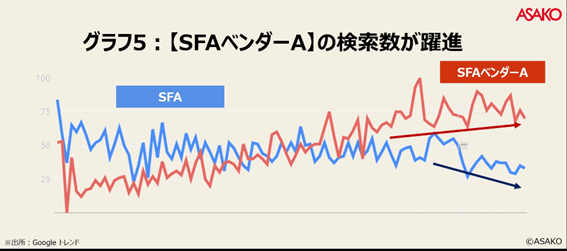

この傾向は、転職サイトだけでなく、BtoB業界でも見られます。以下のグラフ5は【SFA】と【SFAベンダーA】の検索数推移です。

SFA(営業支援ツール)業界でも【SFAベンダーA】の指名検索数の増加に従って、【SFA】の検索数が減少していることがわかります。

少なくないSFA検討者が【SFA】と検索せずに【SFAベンダーA】という指名検索にシフトしたのです。

CPA高騰のその先へ

ここまで、転職サイト&SFAツールの事例で「A/Bテスト×PDCA」の限界を見てきました。

「転職サイト」「SFAツール」の2つの事例から示唆されるのは、「こうすれば、こうなる」という、予測可能で数値管理がしやすい環境の内側だけでPDCAサイクルを回していくことの限界です。

「A/Bテスト×PDCA」の高速回転で急成長を遂げてきた企業は、これまでは市場が拡大していたため、「想定していたコンバージョンは確保できたか」「CPAは基準以下で運用できたか?」といった戦術面での指標を管理し、PDCAサイクルを回していれば、それなりの成果を出せました。

しかし「競合の参入による分け前の減少」あるいは「競合のブランド投資によるカテゴリー検索数の減少」という「大きな構図の変化」にさられると、小手先の地道なPDCAサイクルでは到底追い付かず、いたずらに現場の疲弊を招くことになります。

筆者はこれまで、数多くのブランドを見てきましたが「毎月、数千万円ものWEB広告を運用しているのに、世の中全体から見たブランド認知率は1桁%台」というブランドはざらにあります。

このようなブランドは、競合ブランドが大きなブランド投資を展開してくると、瞬く間に見込み客をさらわれ、CPAが悪化する傾向があります。

戦術レベルの小さな改善の積み重ねは、「大きな構図の変化」に対応できないのです。

「大きな構図の変化」に立ち向かっていくには、より「大きな視野」の戦略判断が必要になります。「目先の費用対効果」から「長期的な投資回収」にシフトしていく必要があるのです。

ブランド戦略×指名検索シフトのすすめ

どのマーケティング担当者も、究極の悲願は「比較されずに、指名買いをし続けてもらうこと」ではないでしょうか?

そのために必要なのが、ブランド認知率を高め、指名で検索してもらえる状態を創り上げていく「ブランド戦略」です。

「ブランド戦略」というと、つい一足飛びに「TVCMによるブランド認知率の向上」や「ブランドイメージの向上」に目が向きがちですが、その前にやるべきことが3つあります。

1. ブランド戦略に対する社内気運の醸成

ブランド戦略が投資を伴うビジネス活動である以上、社内気運の醸成は必要不可欠です。

しかし、これまで「A/Bテスト×PDCA」一辺倒で成長してきた企業は「こうすれば、こうなる」という、比較的予測可能で数値管理がしやすい環境の中でPDCAサイクルを回してきました。そのため「大きな構図」で状況を捉え直し「長期的な投資回収」を考える組織風土がありません。

そこで、ASAKOがよくご提案するのが、100社以上の診断実績を持つブランド診断ソリューション「ASAKO Brand 5BOX」です。

筆者の経験では、現場に近い社員の方は「大きな構図の変化」に危機感を抱いているにもかかわらず、上層部の方は自社を過大評価しており、組織の中で立脚点すら揃わず迷走している状況が数多く見受けられます。

しかし「ASAKO Brand 5BOX」でブランド診断を行うと、「競合ブランドと比べて、いかに自社ブランドのブランド認知率が低いのか」など、ブランド関連の指標が客観的数値として明らかになります。すると上層部の方と健全な危機感を共有でき、その解決策としてブランディングの決裁が下りやすくなります。

また、競合ブランドも含めて現状の数値が明らかになるので「自社はどこまでブランド認知率を伸ばすべきか?」など、ブランディングKPIについても建設的な議論ができるようにもなります。

2. ブランド戦略の立案

いざ社内の決裁が下りたら、続いてやるべきは「ブランド戦略の立案」です。

ブランディングは極めて曖昧な概念であることから、さまさまな解釈が存在します。そして、あなたのチームメンバーが個別に解釈をしてしまえば、ブランディングは一貫性を失い、散発的になり、大きな投資を伴うにもかかわらず「砂漠に水をまいて何も残らなかった」という悲惨な状態に陥りがちです。

そこでASAKOでは、クライアントと共創しながらブランド戦略を策定していく「ASAKO Brand PRISM」というソリューションを提案しています。

「ASAKO Brand PRISM」は、PEST分析や3C分析から始まり、ペルソナ設定、ブランド提供価値の再定義、パーパスの策定、ブランドパーソナリティの設定、ポジショニングの設定など、ブランドへの感情移入を促進し、指名買いにつながる要素を規定していく戦略策定ソリューションです。クライアントからは、

- 進め方や意見の引き出し方が非常にうまく、スムーズに作業を進めることができました。こういったところは、社内の人間だけだとどうにもできない点だと感じたのでありがたかったです

- ブランドに関してかなり深い部分を議論する機会となったので、勉強になりました。

各チームで意見が異なったときに、うまく集約できるようにリードされていたので、進行がスムーズだった

などのお褒めの言葉をいただいています。

3. 地方でのテストマーケティング

ブランディング投資となると、数億円のTVCM費用がかかる…。あなたはそう感じて、二の足を踏んではいないでしょうか?

昨今のビジネスは「小さく初めて、大きく育てる」が鉄則です。

まずはいきなり全国展開せずに、地方からTVCMの効果を試すことで、初期費用はグッと抑えられます。

弊社では、TVCM1本1本の広告効果を可視化し、広告効果の最大化を図る「A-SPiCA」というTVCM効果観測ダッシュボードをご用意しています。

地方でのテスト×A-SPiCAを組み合わせることで、ブランディング投資も「小さく初めて、大きく育てる」ことができるのです。

最後に

いざ、ブランド戦略を策定しようとしても、

- 社内の機運が作れない

- どのような手順で検討していけばいいかがわからない

- 何について検討していいかがわからない

- 一つ一つ検討項目に対して、どう考えていいかがわからない

- どのくらいの投資が必要かがわからない

などの状況に陥りがちです。ぜひ、そのようなときはお気軽に弊社にご相談ください。ブランディングのフレームワークや始め方・進め方、事例などを紹介させていただきます。

また、ASAKO Brand 5BOX、ASAKO Brand PRISM、A-SPiCAのソリューション資料はhttps://www.asakonet.co.jp/download/からダウンロードできます。

※本資料に掲載した当社商標以外の会社名および製品・サービス名、サービスマーク、商標は、各社が保有する商号、登録商標または商標(出願中含む)であり、それぞれを表示するためだけに引用しています。

- 所属等は執筆当時のもので、現在とは異なる場合があります。

- また記事中の技術、手法等については、今後の技術の進展、外部環境の変化等によっては、実情と合致しない場合があります。

- 各記事における最新の動向につきましては、当社までぜひお問い合わせください。

著者プロフィール

プロフェッショナルズストラテジックプランニングディレクター羽田 康祐(はだ こうすけ)

この人の書いた記事

- ペルソナデザイン完全ガイド|ターゲットとの違いと効果的な作り方【BtoBマーケティング】

- LTV(顧客生涯価値)完全ガイド|定義・計算方法・重要性・ブランディング・改善施策

- 消費者インサイトとは?ブランドが共感を生むための洞察フレーム完全ガイド

- KPI設定の完全ガイド|意味・指標・手順を体系化|KGI・OKRの違いまで

- BtoB企業のブランディング戦略|ソートリーダーシップで信頼される存在になる実践法

- パーパス浸透と定着の成功法|感情移入型プロジェクトで理念を動かす仕組み

- 企業ブランディングの進め方|失敗しない8ステップと全体像【初心者向け実践ガイド】

- ブランド体系とは?ブランドアーキテクチャーの意味と設計ステップ|戦略的ブランド構造をつくる方法徹底解説

- ブランドマーケティング戦略|ファン化・感情体験・LTV最大化で選ばれる仕組み

- ブランディングのフレームワーク完全ガイド|PEST・3C・Brand PRISMでブランド戦略を成功させる方法

- コンセプトとは?意味をわかりやすく解説|例文・書き方・ビジネスでの活用方法

- ビジュアルアイデンティティ徹底解説:ブランド価値を最大化する戦略と作り方

- ブランドステートメントとは?意味・作り方・事例をわかりやすく解説|理念を共感に変えるストーリーテリング戦略

- ブランディングとマーケティングの違いを徹底解説:持続的な成果を生む戦略とは

- ブランドマネジメントとは?意味・目的・やり方をわかりやすく解説|ブランディングとの違いも紹介

- ブランディング戦略とは?「売る力」から「選ばれる力」へ─企業が信頼を育てる時代のブランド経営

- インターナルブランディングで解決!採用・定着・生産性を高める経営戦略

- 社会的存在価値を事業成長に繋げる「ブランドパーパス」徹底解説:経営戦略から実践まで

- パーパスを軸にした事業変革ブランディング|経営・組織・ブランド再構築の全貌

- ブランディング支援会社 東京・大阪|ASAKOが提案する「感情移入型パーパスブランディング」とは? 経営・組織・人材・顧客を動かす秘訣

- パーパスで共感を呼ぶ採用ブランディングとは?効果と実践3ステップを徹底解説

- 【完全ガイド】失敗しない社名変更ブランディング|商標・ロゴ・VIの全手順と成功の鍵

- なぜ今、スタートアップにブランディングが必要なのか?──PMVVで“意味から始める経営”へ

- 新規事業の成功を左右する「意味の設計」とは?PMVV戦略で“共鳴”を生み出すブランディング

- STP戦略とは?マーケティング戦略の成功を左右する基本フレームワークをわかりやすく解説

- マーケティングミックスとは?4P・4C・7Pを徹底解説|STP戦略との違いと活用法

- ポジショニング戦略とは?マーケティングで「比較されずに選ばれる」ブランドになる方法を徹底解説

- セグメンテーションがマーケティング成功の鍵!|意味・やり方から分析手法まで解説

- ターゲティングとは?意味・重要性・手法・成功ポイントを徹底解説

- ブランド力とは?意味と定義から強化・測定方法まで解説|選ばれる企業になる重要な理由

- ブランド認知とは?意味・効果・向上方法を解説|広告を資産化する成長戦略

- ブランドイメージ向上戦略ガイド|定義から強化・測定方法まで徹底解説

- 企業ブランディングとは?意味・効果・進め方を徹底解説【失敗例とFAQ付き】

- BtoBブランディングとは?定義・効果・進め方を徹底解説|共創パートナーとして選ばれる理由

- 社員100人の壁をどう越える? スタートアップのためのPMVVとブランディング活用法

- 企業理念とは?パーパス・ミッション・ビジョン・バリュー(PMVV)浸透まで徹底解説

- リブランディングとは?意味・手順・成功の条件をわかりやすく解説

- パーパスブランディングは変化の好機にこそ活きる!導入タイミングと成功のポイント

- 中期経営計画にパーパスブランディングを導入するメリット:社員・顧客・社会を動かす「共鳴のストーリー」とは

- 周年事業ブランディングとは|存在価値を問い直し成長へと導く方法

- 経営統合ブランディング完全ガイド:社名変更・ロゴ開発から成功するブランド統合戦略

- 採用競争で差をつけるパーパス採用ブランディングの極意 ~選ばれる企業になるための戦略と実践法~

- パーパスブランディングの伴走支援|専門チーム「ASAKO Brand PRISM Initiative」

- 【無料DL】パーパス浸透の壁を突破するクイック組織診断|7つの視点で課題を可視化

- 【無料DL】採用競争力を強化するための無料診断ツール|採用力可視化で応募数・定着率アップを実現

- 【無料DL】パーパス浸透度を18視点でチェックする実践ワークシート|採用・エンゲージメント強化に役立つ

- 【無料DL】顧客に響く品質訴求の設計法|21の視点でブランドの知覚品質を徹底見直し

- 【無料DL】61の社会価値観変化から導く|共感を呼ぶブランド戦略の立て方

- 【無料DL】ブランド価値を高める!11の視点で整理する顧客に響く価値設計と戦略立案ワークシート

- 【データ分析】企業規模別で見るインナーブランディング成功の秘訣:エンゲージメント向上と採用難克服の戦略

- 【データ分析】社員の誇りを高める経営戦略とは?コーザル分析でわかる組織活性化の秘訣

- 【データ分析】PDCAサイクルの限界を超えるブランド戦略の活用法|自然流入増加とリード獲得のために

- 人材不足時代の採用戦略|応募者獲得と定着率向上に効くパーパス採用ブランディング

- パーパスブランディングの本質と成功するブランド戦略の全ステップ|内外から選ばれる組織づくりとは

- ブランド価値を可視化するブランド診断ツール|戦略的ブランド診断と競合比較の効果測定法

- インナーブランディングとは?意味・目的・効果と7つのステップ【採用難・離職率改善】

- パーパス採用×採用ブランディング戦略|人材不足時代に選ばれる企業になる方法

- パーパスブランディングとは|採用・エンゲージメント・組織改革に効く理由と定量効果

- ブランド価値の資産化と競争優位の作り方─ブランドエクイティの構築手法と測定のポイント

- 売上・LTV最大化のためのブランドロイヤリティ戦略|顧客ロイヤルティを高める9つの実践アプローチ

- 顧客の愛着を高めるブランドロイヤリティとは?効果的な測定方法と実践的向上施策ガイド

- ブランド戦略の一貫性を守りながらPDCAを活用し長期的競争力を高める方法

- ブランドパーソナリティとは?記憶に残り差別化・ファン化を促す効果

- ブランドアイデンティティとは|意味・構築フレームワーク・最新トレンド解説【企業ブランディング・BtoBにも対応】

- 品質イメージを高める21の視点|顧客が選ぶ知覚品質向上の具体策

- 知覚品質とは?ブランド力を左右する知覚品質の意味と重要性

- ブランド価値とは?顧客の心をつかむ11種類の提供価値で売れるブランド戦略を解説

- マーケティング戦略に必須!3C分析とPEST分析で市場の勝ち筋を見極める方法

- PEST分析のやり方と事例|企業戦略・ブランド戦略に強い外部環境調査法【実践ステップ/FAQ付】

- 経営体質を強化するブランディングの3大効果|企業価値を最大化し資金調達やコスト構造を改善する方法

- ブランド拡張による新市場開拓戦略|ブランド力が生む成長機会とアライアンスメリット

- ブランディング効果で売上拡大・価格競争回避・顧客生涯価値(LTV)向上を実現する戦略的投資

- ブランド戦略とは?意味・目的・立て方と6ステップの実践プロセスを解説

- ブランド戦略の種類と効果的なブランド構築の3つの軸|商品・企業・対象別ブランディング

- 生活者目線で築くブランド戦略:価格競争に左右されない指名買いを生む方法

- ブランドコンセプトとは|抽象化思考で概念と実体を統合する4つのステップ

- ブランディングとは?意味・目的・効果を「感情価値」から理解する戦略入門

- ブランド構築の基本とは?〜チームで共有できるブランドの定義と戦略の考え方〜

- パーパスブランディングとは? 必要性とメリットを実務家が解説

得意領域

- #ブランディング

- #マーケティングリサーチ

- #マーケティング戦略

- #市場調査

- #事業戦略

【転載・引用について】

本記事・調査の著作権は、株式会社朝日広告社が保有します。

転載・引用の際は出典を明記ください 。

「出典:朝日広告社「アスノミカタ」●年●月●日公開記事」

※転載・引用に際し、以下の行為を禁止いたします。

- 内容の一部または全部の改変

- 内容の一部または全部の販売・出版

- 公序良俗に反する利用や違法行為につながる利用