ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.11.03

なぜ今、スタートアップにブランディングが必要なのか?──PMVVで“意味から始める経営”へ

本記事の要約

スタートアップのブランディングは、“見た目の装飾”ではなく、企業が成長の次のステージへ進むための経営判断です。

理念・採用・組織・市場のすべてを貫くPMVV(Purpose・Mission・Vision・Value)を体系的に設計し、言葉の定義から実践の仕組みまで一貫して整えることが、ブランドを根づかせる鍵となります。

ブランディングは終点ではなく、“選ばれ続ける企業”へと進化するためのスタートラインなのです。

目次

はじめに|スタートアップにこそブランディングが必要な時代

「プロダクトが良ければ売れる」という時代は、すでに終わりを迎えています。スタートアップの成長は、もはやプロダクトやスピードだけでは持続可能とは言えません。

短期的な資金調達や広告で注目を集めても、“なぜこの事業をやっているのか”が語れない組織は、必ずどこかで壁にぶつかります。

社員が迷い、顧客が離れ、投資家の期待がしぼむ──その失速は、戦略やプロダクトの問題ではなく、「意味の欠如」から生じるものです。

だからこそ今、ブランディングはスタートアップにとって“見た目を整える活動”ではなく、“再度、経営の軸を定める活動”として再定義されつつあります。

それは単なるロゴやデザインの話ではありません。

- 「なぜ自分たちはこの社会に存在するのか」

- 「どんな社会を実現したいのか」

この2つを明確にし、社員・顧客・投資家・社会と一貫したメッセージで共有すること。それが、ブランディングという経営行為の本質です。

どれだけ速く走るかではなく、どこに向かって走るのか。

その答えを、自らの言葉で語れるかどうかが、スタートアップの未来を左右します。

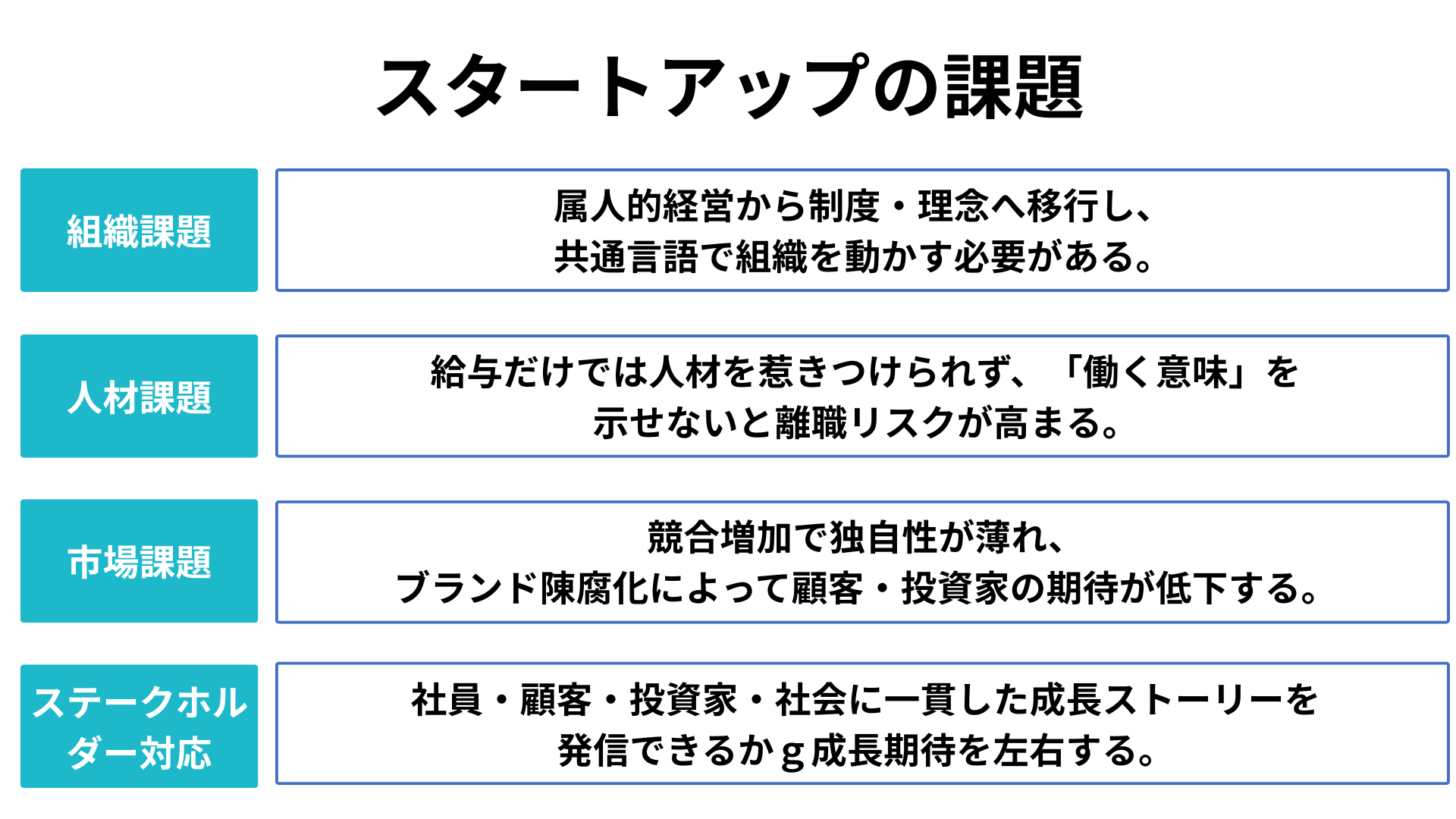

なぜスタートアップにブランディングが必要なのか

スタートアップにとって、ブランディングは「後づけの装飾」ではありません。それは、事業を持続可能にし、組織として成長を確かなものにするための経営戦略です。

資金が潤沢で、プロダクトも洗練され、情報発信の手段も整っている──。

それでも成長が止まる企業と、次のステージに突き抜けていく企業の違いは何か。その分かれ道にあるのが「意味の一貫性」、すなわちブランディングの有無です。

❶採用──給与ではなく「共鳴」で人が集まる時代

いま、多くのスタートアップが採用市場で苦戦しているのは、待遇や制度の問題ではなく、「この会社は何のために存在しているのか」を語れなくなっているからです。

創業期は、ビジョンに共鳴した少数の仲間で走り抜けられます。しかし、社員が50人、100人と増えるにつれて、個人の動機や価値観は多様化していきます。

そのとき、企業としての“存在理由”が言語化されていなければ、組織は方向を失い、社員のモチベーションは分散していきます。

採用ブランディングとは、単に「魅力的に見せる」活動ではありません。それは、「この会社で働くことに、どんな意味があるのか」を示すことです。

給与や肩書きではなく、「ともに社会を前進させたい」という共鳴感情が、長期的な採用力と定着率を生みます。

❷組織──「理念なきスピード」は必ず限界を迎える

スタートアップは、スピードと柔軟性が最大の武器です。しかし、成長の過程で陥りやすい罠が、「理念なき拡張」です。

創業者の想いやカルチャーが全社員に直接伝わっていた時期は、意思決定が速く、方向も揃っていました。

ところが、社員が増えるにつれて、現場では「誰のための事業なのか」「何を優先すべきか」が見えにくくなり、組織のエネルギーは徐々に分散していきます。

この分散を止めるのが、ブランディングの力です。

ブランディングとは、「何を目指し」「どんな価値観で行動するか」という経営理念を、現場の意思決定にまで翻訳する取り組みです。組織運営のOSと言っても過言ではありません。

ブランディングが浸透した企業では、意思決定が速く、判断軸がブレません。なぜなら全員が、「この選択は自分たちの存在理由に沿っているか?」という共通の問いで考えるからです。

❸市場──機能ではなく「意味」で選ばれる時代へ

技術も資金も情報もコモディティ化する中で、プロダクトの性能や価格での差別化は、もはや長続きしません。いま、選ばれるブランドには明確なストーリーがあります。

「なぜこの社会課題に挑むのか」「どんな社会を目指しているのか」──その語り口に一貫性があり、社員一人ひとりの言葉として表現されています。

機能で勝負すれば、すぐに模倣されてしまいます。しかし、意味で勝負すれば、模倣されない。

これこそが、スタートアップがブランディングに取り組む最大の理由です。

❹投資家・社会──“信頼のストーリー”が資本を呼び込む

スタートアップにとって、ブランディングは資金調達の武器でもあります。

投資家は、事業のスケールだけでなく、「この企業はどんな未来に責任を担うのか」を見ています。

短期的な利益よりも、長期的に社会に価値を生み続ける企業に資本は集まる。その判断材料となるのが、企業の存在価値──すなわちパーパスです。

また、社会的な評価(採用、顧客、メディア、地域など)も、いまや理念の一貫性で決まります。

企業が社会課題の当事者としてどう貢献するかが問われる時代に、ブランディングは「共鳴を獲得するための戦略」となっているのです。

ブランディングとは、ロゴやトーンを整えることではなく、「自分たちは何者か」「なぜ存在するのか」「どんな未来を描くのか」を定義し、それを社員・顧客・投資家・社会に一貫して伝え続けることなのです。

PMVVでつくる“意味から始まるブランディング戦略”

スタートアップが成長していく中で最も難しいのは、「何を変え、何を変えないか」を決めることです。

スピードを優先するあまり、意思決定が短期的になり、長期的な方向性を見失う。その結果、組織は拡張するほどバラバラになっていく──これは多くのスタートアップが経験する“成長の副作用”です。

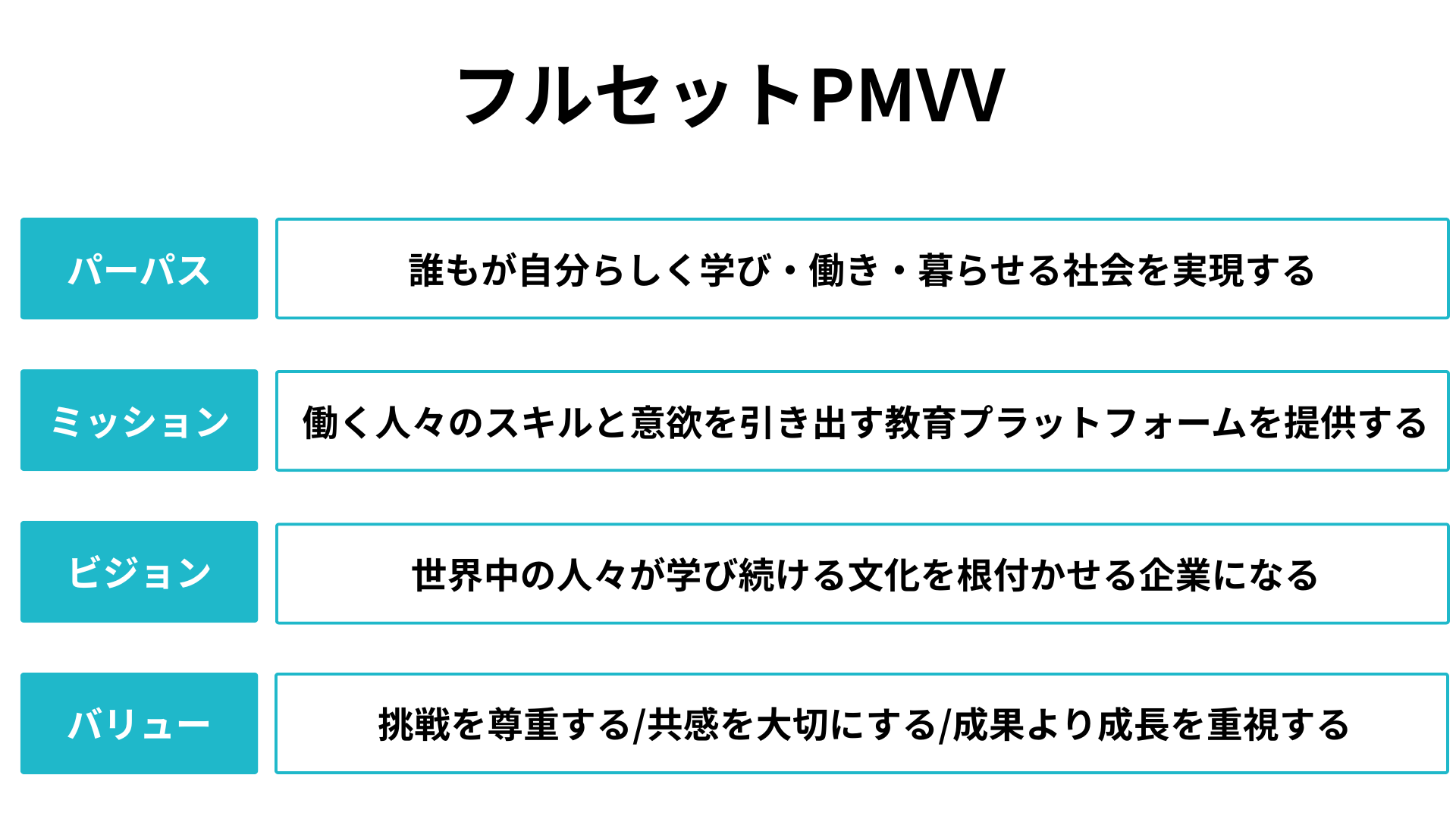

この副作用を防ぎ、どれだけ組織が拡大しても「同じ方向に向かう力」を保つために必要なのが、PMVVです。

PMVVとは、

- Purpose(パーパス):企業の存在価値

- Mission(ミッション):果たすべき使命

- Vision(ビジョン):目指す未来像

- Value(バリュー):行動の基準・価値観

という、企業の“意味”を体系的に整理するフレームワークです。

❶Purpose(パーパス)──「なぜ、私たちは存在するのか?」

スタートアップの出発点には、必ず「この社会をこう変えたい」という想いがあります。

しかし、事業が拡大するにつれて、売上や資金調達など“数値で測れる目標”が前面に出やすくなり、創業の原点が見えにくくなることがあります。

パーパスとは、企業がなぜこの社会に存在するのかを明確にする言葉です。たとえば、

- Airbnbの “Belong anywhere(どこでも自分らしくいられる世界を)”

- メルカリの “新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る”

これらは単なるスローガンではなく、事業・組織・文化・採用すべての軸を支える「存在価値の宣言」です。

パーパスが明確な企業は、判断に迷いません。それが「何のためにやるのか」という問いに、一貫して答えを与えてくれるからです。

❷Mission(ミッション)──「何に取り組むのか?」を具体化する

パーパスが“存在価値”であるなら、ミッションは“行動理由”です。つまり、何に挑戦ことでそのパーパスを実現するのかを明確にすることを指します。

スタートアップはスピードと柔軟性が強みである一方、焦点を失うと瞬く間に方向性がブレます。ミッションがあいまいだと、優先順位が見えず、全員が「正しい努力」をできなくなるのです。

ミッションは、次の3つの観点で具体化します。

- 誰の課題を解決するのか(対象)

- どんな手段で解決するのか(方法)

- どんな価値を提供するのか(成果)

この3点を定義することで、プロダクト開発から営業、採用、広報まで、全員が同じ「目的の地図」を共有できるようになります。

❸ Vision(ビジョン)──「どんな未来を描くのか?」を共有する

スタートアップにおけるビジョンは、社員・顧客・投資家が同じ方向を見られる「未来の共通認識」として機能します。

優れたビジョンには2つの条件があります。

- 明確であること(誰が見ても同じ未来を想像できる)

- ワクワクすること(行動を生むエネルギーがある)

ビジョンがあることで、経営判断の軸が「短期的な数字」から「長期的な価値創造」へとシフトします。社員は“いまの業務”の意味を理解し、投資家は“未来への期待”を持ちやすくなります。

スタートアップのスピードを持続可能にするのは、戦略ではなく「方向の共有」です。その旗印こそがビジョンです。

❹Value(バリュー)──「どう行動するか?」の基準をつくる

バリューとは、ルールやスローガンではなく、組織がどんな価値観を共有し、どんな意思で判断しているのかを示す“組織の信念体系”です。

優れたスタートアップほど、この「価値観の言語化」に最も時間をかけます。

なぜなら、スタートアップの意思決定は常に「正解のない状況」で行われるからです。そのとき、組織を支えるのはマニュアルではなく、「自分たちが信じているもの」です。

市場環境が変わっても、戦略が揺れても、“何を大切にするか”という価値観さえ共有されていれば、組織は迷わない。それが、理念経営の本質であり、ブランドの持続力の源泉です。

価値観が組織に浸透すると、社員は「何をすべきか」ではなく、「どうありたいか」で判断できるようになります。

例えマニュアルがなくても、同じ価値観があれば、社員は一貫した判断を下せる。つまり、Valueとは「ルールを守る仕組み」ではなく、人の内側から文化を生み出す仕組みなのです。

❺ PMVVを“共創”でつくる──トップダウンではなく、対話から生まれるもの

スタートアップの理念づくりで最も多い失敗は、経営陣だけで完結してしまうことです。現場の社員や顧客が共鳴できない理念は、どれほど美しくても浸透しません。

PMVVは、経営と現場の対話の中で共創するものです。ワークショップやインタビュー、ヒアリングなどを通して、

- 「どんな瞬間に自分たちは誇りを感じたか」

- 「どんな価値観を守りたいと思ったか」

といった“体験”から言葉を抽出することで、理念は血の通ったものになります。スタートアップにとってスピードは命ですが、理念づくりだけは「時間をかける価値」があります。

PMVVを組織に“実装”する3つのブランディング施策

理念は、つくることよりも、どう生かすかが重要です。

言葉としてのPMVVを掲げても、日々の行動や判断の中で“使われない”ままでは、それは単なるポスターやスライドの中の存在に過ぎません。

ブランディングは「採用」「組織」「市場」という3つの領域で一貫して使われ、初めてブランドとして呼吸を始めます。

❶ 採用ブランディング──待遇ではなく「共鳴感情」で人が集まる

スタートアップにとって、採用は単なる人員補充ではなく、“未来の共創者”を迎える行為です。給与や待遇だけで人を惹きつけることはできません。

優秀な人ほど、「なぜこの会社で働くのか」「どんな世界を一緒に創りたいのか」という価値観の共有を求めています。

ここで機能するのが、Purpose(存在意義)とMission(使命)です。これらが明確であれば、求人広告の文言ひとつ、面接での会話ひとつが変わります。

- 「この会社が何を実現しようとしているのか」

- 「自分の経験や想いがどうつながるのか」

を語れる状態が生まれたとき、待遇ではなく「共鳴」で人が集まり、定着率やエンゲージメントも高まります。

PMVVは、採用メッセージの言語設計にとどまらず、カルチャーフィットを見極める対話の軸になるのです。

❷ インナーブランディング──社員が理念を「語れる状態」をつくる

理念が“掲げられたもの”から“語られるもの”に変わるとき、組織文化は動き始めます。

社員一人ひとりが、自分の言葉でパーパスやバリューを語れるようになること──。これが、PMVVを社内で実装するうえで最も重要なステップです。

そのために重要なのは、「パーパスを浸透させる」という視点ではなく「パーパスを役立つようにする」という視点です。

会議・評価・研修・日報・1on1など、日常の意思決定の中でPMVVを参照できる仕組みを整えましょう。たとえば、

- 目標設定を行う際に「この行動はどのバリューとつながっているか」を考える

- 社内表彰を「最もパーパスを体現した人」という軸で行う

- 1on1で「自分の行動がパーパスにどう貢献しているか」を振り返る

こうした習慣が積み重なることで、理念は“制度”ではなく“文化”になります。

- 社員が語れる=ブランドが自走する。

この状態をつくれるかどうかが、スタートアップが次のステージへ進めるかを左右します。

❸ アウターブランディング──「何を売るか」ではなく「何を信じているか」

スタートアップが成長フェーズで直面する最大の壁は、「市場での同質化」です。

プロダクトが模倣され、機能や価格では差がつかなくなる。このときに決定的な差を生むのが、 “姿勢”の一貫性です。

顧客や投資家が知りたいのは、「この会社は何を信じて動いているのか」。その信念を語れるスタートアップだけが、市場で信頼と選好を獲得し、成長していきます。

- Purpose は「なぜ存在するのか」を伝えるストーリー

- Mission は「何に挑むのか」を示す意思

- Vision は「どんな未来を描くのか」という期待

- Value は「どう戦うか」という共通価値観

これらを広告・PR・SNS・IR・採用ページなど、あらゆるタッチポイントで統一して表現することで、ステークホルダーからの期待を獲得できるのです。

PMVVが整っている企業は、キャンペーンや施策を超えて「語る言葉にブレがない」。これが、スタートアップが市場で信頼され続ける最大の競争優位性になります。

❹ 実装の鍵──「理解」ではなく「共鳴」から始める

PMVVを社内外に実装する際に陥りがちな誤解は、「まず理解させよう」とすることです。しかし理念は、理屈ではなく共鳴感情によって動くものです。

理解させるよりも、「自分ごととして語れる場」を増やすことが重要です。た

とえば、社員同士が自分の価値観とパーパスを重ねて語り合うワークショップや、顧客や投資家との対話を通じて「自社の存在価値を再確認する」場づくり。これらの“語る場”が、理念を「他人の言葉」から「自分の言葉」へと変える装置になります。

よくある質問(FAQ)|スタートアップのブランディング・PMVV設計

Q1. スタートアップにブランディングはまだ早いのでは?

いいえ。むしろ、スタートアップこそブランディングが必要です。

創業初期は「勢い」や「熱量」で進めても、組織や事業が拡大すると価値観が拡散しやすくなります。

早期にPMVV(Purpose・Mission・Vision・Value)を定義することで、経営・採用・事業のすべてに“共通言語”が生まれ、迷いのない成長軸を築くことができます。

Q2. ブランディングとマーケティングの違いは何ですか?

マーケティングは「どう売るか」、ブランディングは「なぜ選ばれるのか」をつくる活動です。

短期的な販促はマーケティングの領域ですが、企業が長期的に信頼され続けるためには、「存在理由」や「価値観」というブランドの根を育てることが欠かせません。

つまり、マーケティングが“短距離走”だとすれば、ブランディングは“持久力”を鍛える経営そのものです。

Q3. PMVVはどのように作ればよいですか?

まずは、外部環境・自社の原点・顧客への価値・理想の未来を順に整理します。(PEST分析 → 自社棚卸し → 提供価値抽出 → 未来像の言語化)

そのうえで、Purpose/Mission/Vision/Valueを定義します。

ただし、経営陣だけで完結させるのではなく、社員・顧客・パートナーを巻き込んで共創することで、現実と理想の間に血の通った言葉が生まれます。

Q4. PMVVを社内に浸透させるには、どんな施策が効果的ですか?

「理解させる」よりも、「使える仕組み」を設けることが大切です。

例えば、

- 1on1で「自分の行動がパーパスとどうつながるか」を振り返る

- 社内表彰を「最もバリューを体現した人」で実施する

- 会議や目標設定で「この判断はどのバリューに基づくか」を確認する

こうした日常業務にPMVVを組み込むと、理念が“制度”ではなく“文化”として根づきます。

Q5. 外部パートナーと進める場合、どのような支援が受けられますか?

専門パートナーと連携することで、以下の支援が可能です。

- PMVVの策定支援(Purpose/Mission/Vision/Valueの共創)

- ブランド戦略の構築(採用・インナー・アウター連動設計)

- ブランドストーリーやスローガン開発

- 社内ワークショップ・理念浸透プログラム設計

- 採用サイトやコーポレートサイトのメッセージ開発

特にスタートアップの場合、スピードと共感の両立が求められるため、経営・HR・PRを横断したブランディング設計が有効です。

まとめ|スタートアップの成長を“意味”で支えるブランド経営へ

スタートアップにおけるブランディングとは、「どう見せるか」ではなく「なぜ存在するのか」を問い続ける経営行為です。

資金調達、採用、組織拡大、グローバル展開──どんな成長フェーズにあっても、すべての起点にあるのは「意味」です。

意味が明確であれば、社員は迷わず動き、顧客は信頼し、投資家は未来を信じる。

逆に、意味が曖昧であれば、どれだけ優れた戦略やプロダクトがあっても、組織の“方向”は散り、ブランドの“温度”は下がっていきます。

だからこそ、スタートアップにとってのPMVV(Purpose・Mission・Vision・Value)は、単なる理念の枠を超えた“経営のコンパス”なのです。

- Purpose(パーパス):なぜこの社会に存在するのか

- Mission(ミッション):何に挑み、どんな課題を解決するのか

- Vision(ビジョン):どんな未来を実現するのか

- Value(バリュー):どんな価値観で行動するのか

これらを明確にし、採用・組織・市場の3つの接点で一貫して活用することで、ブランドは「言葉」から「文化」へと進化します。

【無料DL】ASAKO Brand PRISMソリューションガイド|パーパスを軸にしたブランド変革の全体像

ASAKOが独自開発した「Brand PRISM」は、

- 顧客に選ばれるブランドをつくる外部視点

- 従業員が誇りを持ち、行動に移せる内部視点

- 経済合理性と社会価値を両立させる戦略視点

を統合した、実践的なブランド変革ソリューションです。本資料では、Brand PRISMの全体像と設計プロセスを網羅的に紹介しています。