ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.11.03

【完全ガイド】失敗しない社名変更ブランディング|商標・ロゴ・VIの全手順と成功の鍵

本記事の要約

社名変更は“看板の掛け替え”ではなく、企業が次のステージへ進むための経営判断です。

商標・ドメイン・言語・ロゴ・VIなどを順序立てて設計し、意味づけから実務まで一貫して進めることが成功の鍵になります。

特に「パーパスの明確化」と「段階的な切替(Day0/30/90)」がブランド定着を左右します。

社名変更は終点ではなく、“選ばれ続ける理由”を再定義するスタートラインです。

目次

社名変更の基本|“看板替え”ではなく「選ばれ続ける理由」をつくる経営判断

いま、企業の「社名変更」を目にする機会が増えています。

経営統合、事業再編、上場再編、グローバル展開──その理由はさまざまですが、共通して問われるのはひとつ。「なぜその名前に変えるのか?」 という、商号変更の根拠です。

社名変更は、単なるロゴや表札の掛け替えではありません。

それは、企業が次のステージに進むために、“何を大切にし、どんな未来を描くのか”を社会に示す経営判断でもあります。

名前は短くても、その裏には「これからの方向性」や「自分たちらしさ」が込められています。つまり、社名変更とは経営戦略であり、「選ばれ続ける理由」を再定義する機会なのです。

この記事では、社名変更を「経営の意思」として機能させるための考え方と、失敗を防ぐ実務ポイントを紹介します。

社名変更の意義|過去の延長ではなく「未来のデザイン」

社名変更の本質は、“過去の延長”ではなく“未来のデザイン”にあります。

どのような名称を選ぶかは、その企業がどんな姿を目指し、どんな社会との関係を築こうとしているかを映し出します。たとえば、

- 既存事業から脱皮して新領域に挑むとき

- 複数の文化をもつ企業がひとつになるとき

- 親会社からスピンアウトするとき

――その決断の背後には、必ず「新しい意味づけ」があります。

だからこそ、社名変更は単なるリニューアルではなく、企業が“未来の存在価値”を言語化する取り組みでもあるのです。

社名変更の失敗例|“見た目先行”でブランドが動かない7つの理由

社名変更は、大きな注目を集めるにもかかわらず、実務上の落とし穴が多い取り組みです。

特に、発表までのスケジュールに追われ、「見た目の刷新」が目的化してしまうと、“社名変更が先行し、実務が追いつかない”という最悪の結果を招きかねません。

ここでは、社名変更の現場でよく見られる7つの誤解と失敗パターンを紹介します。

❶ 社名やロゴから考えると失敗する|正しい順序は「意味→社名→ロゴ/VI」

「まずは新しい社名やロゴを考えよう」──この一言から、プロジェクトの迷走は始まります。

新社名やロゴは“結果”であって“出発点”ではありません。

新社名やロゴを先行させ、意味づけを後から足そうとすると、メッセージがちぐはぐになり、社員にも顧客にも響かなくなります。

正しい順序は「意味 → 社名 → ロゴ/VI」。

まずは、新社名に込めたい“理由”や“未来像”を定義し、その延長線上でデザインを検討することが重要です。

❷ 社名が長すぎる問題|短い名前が記憶・翻訳・子会社展開に有効な理由

社名が長くなればなるほど、記憶されにくく、発音や翻訳の負荷も増えます。

特にグローバル展開や子会社化を見据える場合、短く、覚えやすく、要素が増えても迷わない構造が不可欠です。

例えば、「ABC edge Computing Company 」という長い新社名を考えたとしましょう。

- 会社名:ABC edge Computing Company

- 子会社:ABC edge Computing Company Solutions

- 孫会社:ABC edge Computing Company Solutions 北海道

など、子会社→孫会社になるにしたがって、社名がさらに長くなり、直感的に認識しにくくっていることがわかると思います。

このように、将来の事業拡大による子会社・孫会社の増加を見越した場合、新社名はできるだけ短いものを選ぶのがポイントです。

❸ 商標調査の遅れ|J-PlatPat“だけ”では危険(簡易→本調査の鉄則)

「J-PlatPatでヒットしなければ大丈夫」──これは非常に危険な思い込みです。

日本特許庁のデータベースで“完全一致”がなくても、称呼(読み方)や観念(意味)が似ているだけで商標審査に落ちるケースが多発しています。

実務的には、以下の3段階でチェックするのが基本です。

- 一次調査(社内):J-PlatPatで重複確認

- 簡易調査(弁理士):類似範囲を専門的に判定

- 本調査(国別):海外拡張を想定した正式チェック

ASAKOの経験上、例え新社名案を50案考えても、最終的に商標登録が可能なのはわずか5〜8案です。“間に合わなかった”では済まないため、商標は最初に着手すべき工程です。

❹ドメイン確保の後回しは損失に直結|発表前に.comとccTLDを押さえる

Webサイトのドメイン、特に.comは、新社名のプレスリリース直後に悪意の第三者が先取りし、高額での買い戻しを要求されるケースが後を絶ちません。企業によっては、数百万円〜数千万円規模の損失になることもあります。

新社名のドメイン取得の原則は以下の通りです。

- .com最優先で取得

- 主要ccTLD(.jp/.cn/.deなど)も事前確保

- 利用しないものもブランド保護目的で押さえる

ドメインは“インターネット上の看板”です。新社名の発表より先に、ドメインを守る準備が必要です。

❺海外の言語・文化リスク|現地レビューで“悪い連想”を先に潰す

「海外での社名は翻訳で大丈夫」──その油断が国際的な炎上を招きます。

言葉には文化や歴史の背景があり、日本ではポジティブな単語でも、他国ではネガティブな意味をもつことがあります。

例えば「シナジー」という言葉は、新社名案を考える際に遡上に挙がりやすいキーワードです。しかし「志那」という差別的な表現を連想させる場合があるため、中国市場での使用は慎重さが求められます。

また、東日本大震災以降「絆」という言葉は日本で「人と人のつながり」を象徴するポジティブな表現として広く浸透しています。

しかし中国語における「絆」は、「縛り付ける」「束縛する」といった否定的な意味を持つことがあります。まさに同じ言葉が文化圏によって真逆の印象を与える典型例です。

社名を海外で使う際は、発音の自然さ・スラングの有無・文化的な印象を必ず現地レビューで検証しましょう。

❻ 一斉切り替えの落とし穴|Day0/30/90で段階移行が安全な理由

名刺、封筒、社員証、Web、オフィス看板……。一斉切り替えは、現場の混乱とミスを招き、「新社名=不便」という印象を残してしまいます。理想は、Day0/Day30/Day90の3段階での切り替えです。

社名変更の失敗は、情報不足ではなく “順序の誤り”から起こります。

次章では、社名変更を成功に導くためのステップ──商標・ドメイン・言語・ロゴ・VIまでを、実務プロセスに沿って解説していきます。

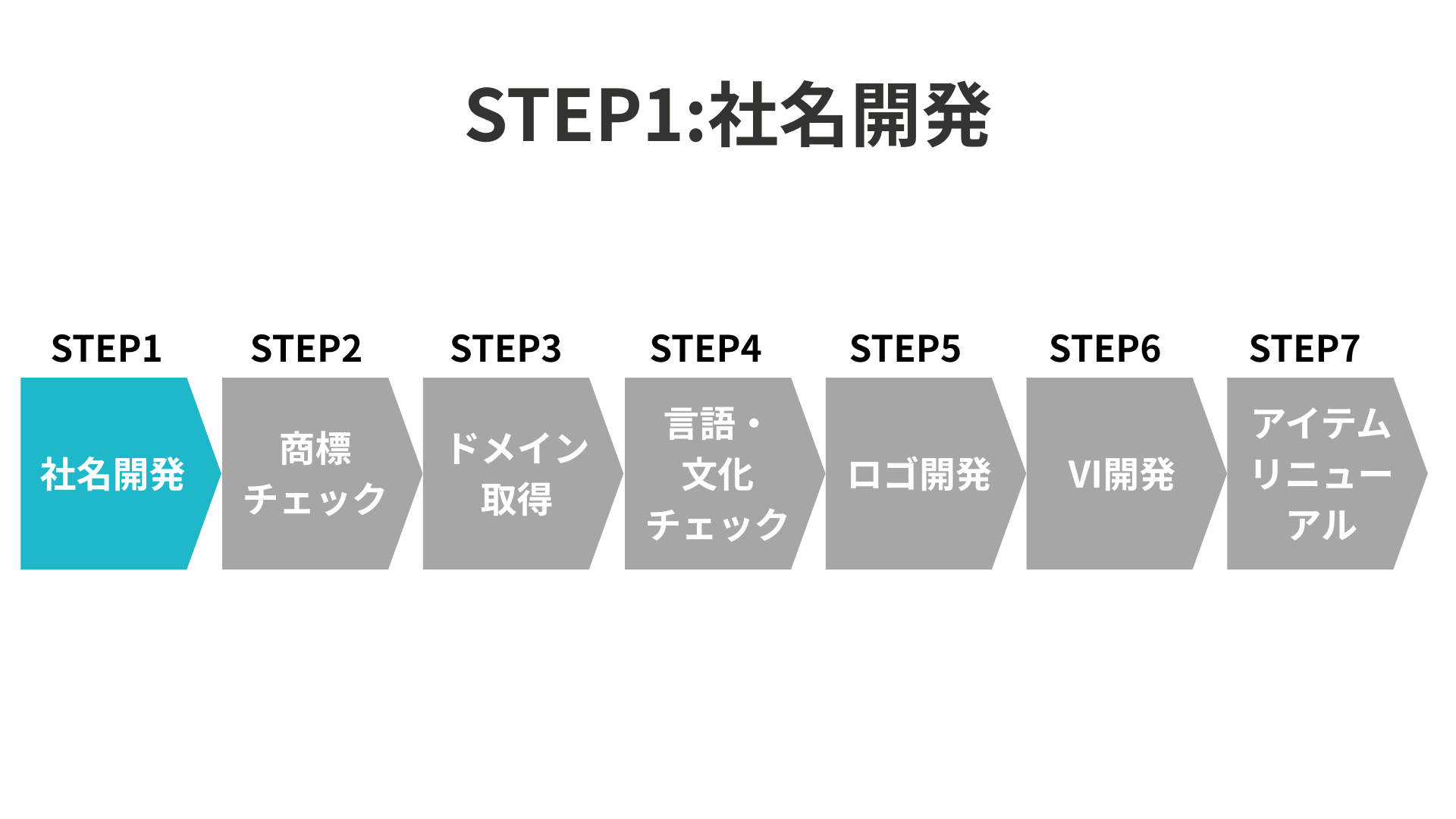

失敗しない社名変更の進め方|商標・ドメイン・ロゴ/VIまでの全体ロードマップ

いよいよここからは、社名変更のブランディングステップについて解説していきましょう。

◎ STEP1:社名開発(ネーミング)|存在価値を最短の言葉にする

❶社名変更の必要性を判断する(継承/刷新・整合性・グローバル適合)

社名変更の判断基準は、次の通りです。

1.ブランド資産の継承か刷新か

これまでの社名に高い認知度や信頼がある場合は、そのまま継承も有効です。一方で、新しい存在価値や期待を打ち出すなら刷新が効果的です。

2.パーパスとの整合性

新社名は、パーパス──すなわち「社会に示す存在価値」と一貫していなければなりません。名称自体が社会への約束を体現するのが理想です。

3.グローバル展開への対応

海外市場での発音や意味、さらには多言語におけるネガティブ含意の有無も確認が欠かせません。

❷パーパスを言語化する|スローガンではなく“意味のデザイン”

まずは「新会社は社会に対してどんな存在価値を示すのか」を、ブレのない一文に定義します。

ここで重要なのは、単なるスローガンづくりではなく、社名変更の意義を社会視点で整理することです。

このステップを丁寧に行うことで、後の社名開発が単なる記号ではなく「存在価値を体現した言葉」として意味を持つようになります。

❸ネーミングコンセプトを策定する

次に、パーパスを支えるキーワードを定義します。「革新性」「信頼」「共創」などの抽象的な価値観を軸に置き、それをどのようなトーンで表現するかを決めていきます。

たとえば「先進性を打ち出すなら未来的な響き」「信頼を強調するなら安定感のある言葉」といった具合です。

この段階で新社名の方向性を絞り込むことで、数ある新社名の候補が散漫にならず、ブランド戦略に沿った案を展開できます。

❹新社名案を立案する|意味・記号・響きの3軸と“短い社名”の効用

ここでは自由度を高め、意味性・記号性・響きの3軸で新社名案を複数案考えます。

ASAKOの場合、今後の商標チェックなどを踏まえて、100~200案を考えます。その際の基準は次の通りです。

- 意味性:企業の存在価値や未来像を想起させる名前(例:Visionary, Harmony)

- 記号性:覚えやすく、記号的に使えるシンプルな形(例:NOVA, AXIS)

- 響き:耳に残りやすく、国際的に発音しやすい音の組み合わせ

新社名案は、子会社・孫会社の社名変更を見越した場合、できるだけ短いことが理想です。

短い社名は覚えられ、体系化しやすく、将来の拡張コストを下げます。社名は“認知の器”でもあります。

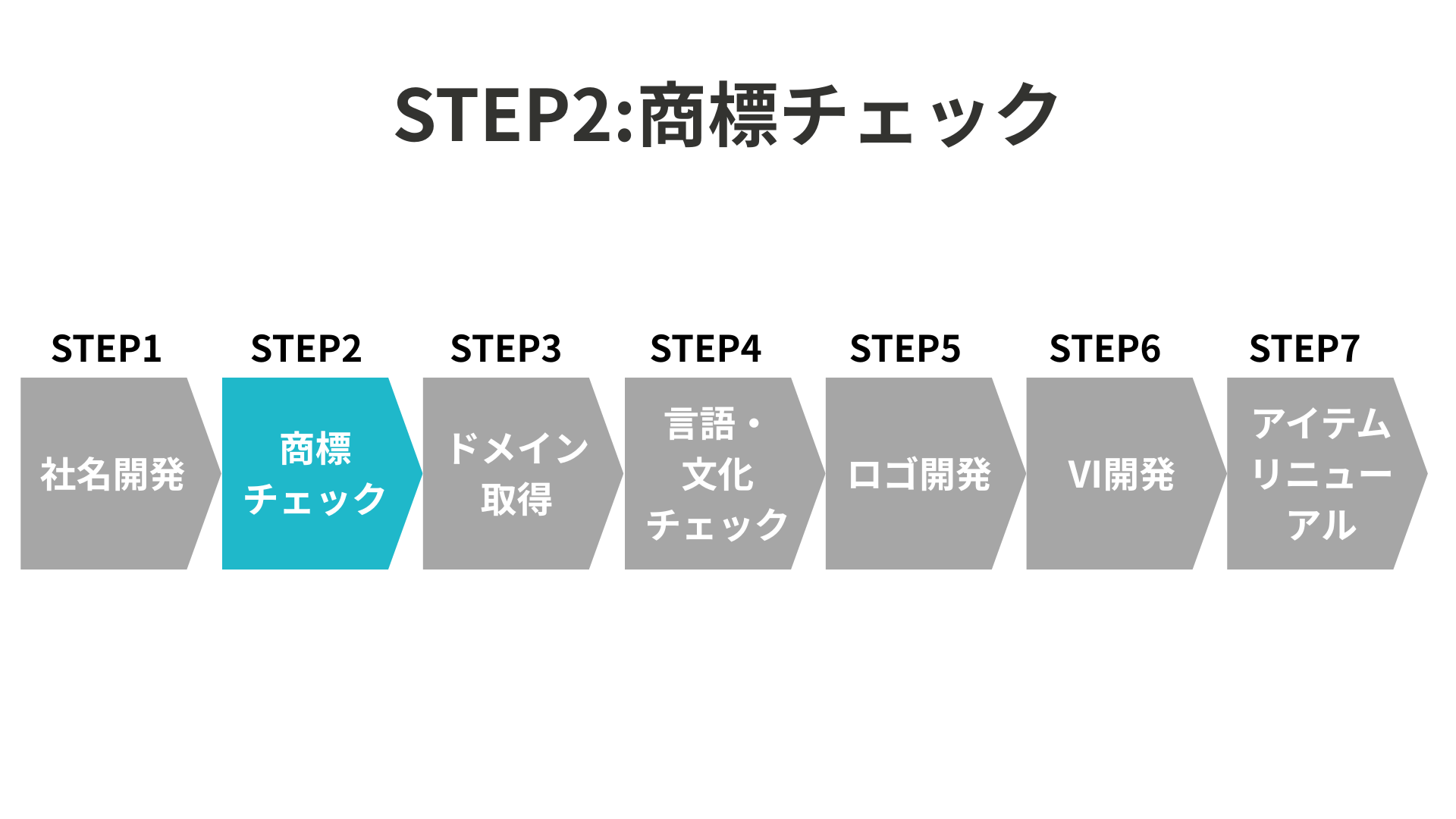

◎ STEP2:商標チェック|国内外の登録可能性を高める実務

新社名を確実に守り、世界に広げていくためには、商標調査・出願は必ず必要なステップです。これを怠れば、せっかく掲げた新社名が、法的リスクにさらされるからです。

❶商標調査のポイント(対象国/区分・早期出願・戦略整合)

新社名は新会社の顔であり、社会に示す存在価値そのものです。その権利を確実に守るには、国内外での商標調査と出願が必須です。

1.対象国と区分の設定

事業を展開する市場(日本・海外主要国)に加え、事業領域に応じた国際分類(第9類、35類、42類など)を明確化する。

2.早期出願の重要性

新ブランドは注目度が高いため、出願の遅れが模倣リスクやブランド乗っ取りにつながる。

3.ブランド戦略との整合性

商標区分の範囲が狭すぎると、将来的な事業拡張で保護できなくなる。パーパスに基づき「社会に提供する価値」を幅広くカバーする視点が必要。

❷商標調査のステップ ― ブランドの存在価値を守るために

新しい社名の候補が決まったとき、それを確実に守るのが商標です。しかし「とりあえず商標が使われていないかどうか調べればいい」と軽く考えてしまうと大きな落とし穴があります。

商標調査は段階を踏んで丁寧に進めることで、新社名の存在価値を長期的に守れます。

1.商標データベース調査(一次チェック)

商標調査をする際には、まずは特許情報プラットフォームJ-PlatPat で、同じ名前がすでに登録されていないかを確認します。ここで「完全一致」があればその時点で候補から外すことができます。

ただし、この調査だけでは不十分です。表記が少し違うだけのものや、読み方が似ている商標は、商標データベース調査で引っかからないことが多いため、あくまで“ふるい落とし”のステップに過ぎません。

2.簡易商標調査(約1週間)

次のステップでは、弁理士が専門的な観点から「類似」まで含めて調査する、簡易商標調査を行います。

商標は 外観(見た目)・称呼(読み方)・観念(意味) の三要素で判断されるため、完全一致でなくても不合格とされることがあります。例えば、

- スペルが少し違うだけで音は同じ

- 形は違っても意味が似ている

といった場合も、商標上は「同じもの」とみなされる可能性があるのです。

ASAKOのこれまでの実務経験から言えることは、例え商標データベースJ-PlatPatで商標登録がなかったとしても、簡易商標調査では100案中、10~15案程度です。

つまり、85%~90%の社名案は「類似性有」として落とされてしまいます。

よって、簡易商標調査段階で「全滅」を防ぐためには、最低でも50案程度の社名案が必要になります。

3.商標本調査(約3-4週間)

続いてのステップは、簡易調査で生き残った新社名案に対する商標本調査です。

例え社名案が簡易商標調査を通ったとしても、あくまで日本の国際弁理士の調査・見解であって、絶対確実というわけではありません。そこで必要になってくるのが各国の弁理士事務所が行う商標本調査です。

特にグローバル展開を視野に入れる企業にとっては、この工程が欠かせません。ここで初めて「本当に登録できるのか」「どの国から出願すべきか」といった実務的な判断が可能になります。

商標本調査では、簡易商標調査では拾いきれない要素まで掘り下げます。

単に先行商標があるかどうかだけでなく、識別力不足(一般名詞すぎる/説明的すぎる)、公序良俗違反(不適切な言葉や差別的ニュアンス)、地理的表示(地域名そのものをブランド化できない)など、国際的に共通する禁止要件に該当しないかを確認します。

また、商標制度は国ごとに独自のルールがあるため、それに照らした調査も行います。

たとえば中国では英字商標だけでは不十分で、現地で自然に使われる「漢字名」を同時に登録しておかないと、別の事業者に押さえられてしまいます。

また、米国ではIntent-to-Use(使用意思)制度があり、実際に使用開始しないと登録が取り消されるため、スケジュール管理が重要になります。

欧州(EUIPO)はEU全域で効力を持つ一括出願が可能です。ただし一国でも拒絶が出ると全体が却下されるリスクがあります。

商標本調査では、登録可能性の確率が提示されます。弁理士が「この名称は70〜80%の確率で登録可能」といった形で見込みが提示されるので、経営層は新社名採用の最終判断をリスクベースで行うことができます。

本調査では、単に「出願できるかどうか」を判断するだけではありません。どの国に、どの順番で、どの方式で出願するかという戦略を固める工程でもあります。

◎出願方式

マドリッド・プロトコルで出願する場合、一括出願でコスト効率が高い反面、拒絶された国があると全体に影響が及びます。

一方で各国単独出願の場合、柔軟性は高いものの、費用と工数が増えます。

◎出願順序の設計

事業開始の優先度が高い国(日本・米国・中国など)を先に押さえるか、模倣リスクが高い市場から着手するかなど、攻めと守りのバランスを見極める必要があります。

実務上は、比較的調査コストが安い簡易商標調査で50案程度の新社名案をふるいにかけ、生き残った7-8案に対して、商標本調査をかけることが一般的です。

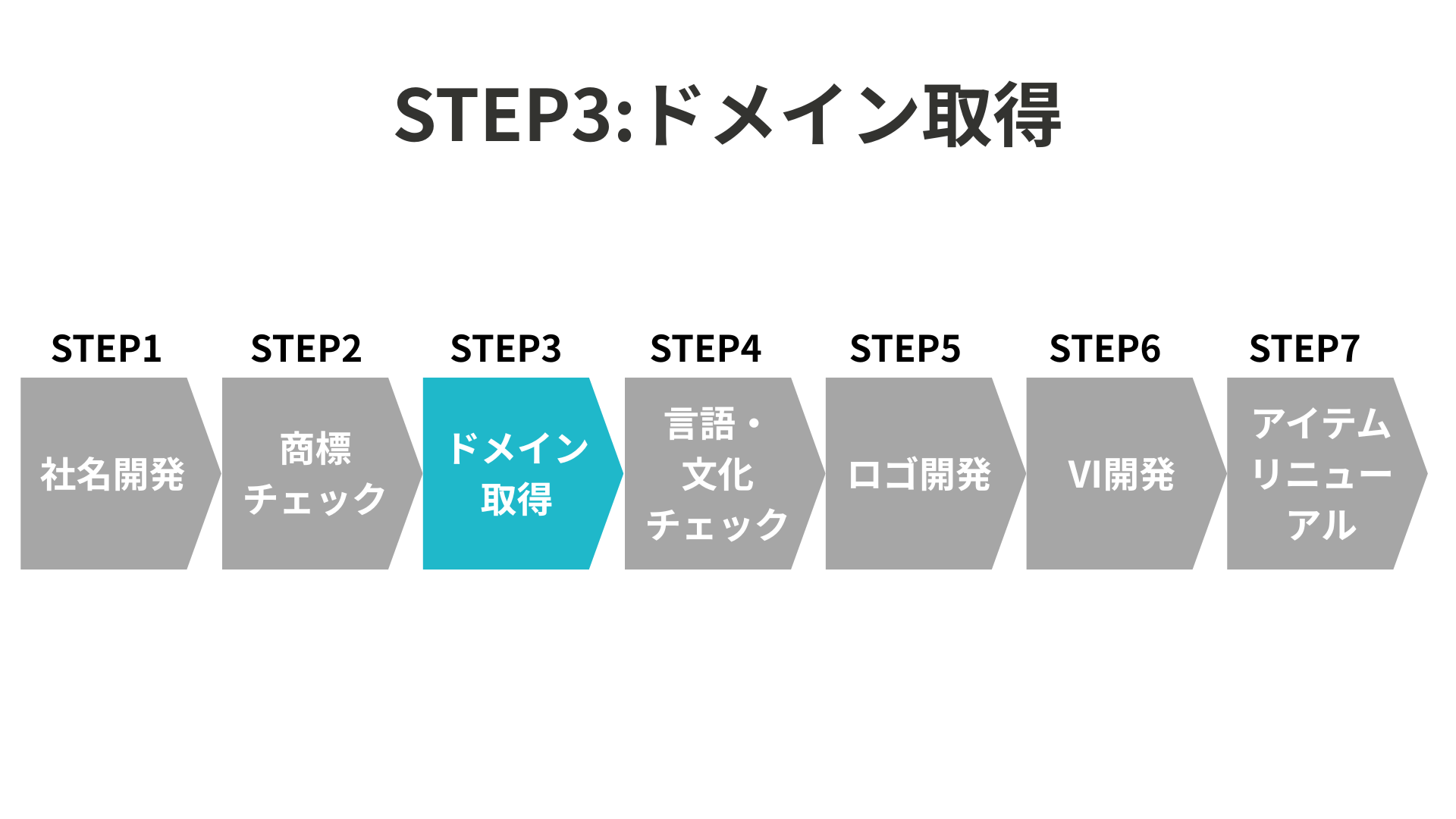

STEP3:ドメイン戦略|.com優先・ccTLD・類似取得で守る

新社名の情報発信は、まずはWebサイトが中心になります。

顧客や投資家、取引先が最初に新会社と接触するのも、名刺やパンフレットよりもむしろ検索やリンク経由のWebサイトというケースが増えています。

だからこそ、新社名に合わせたドメイン戦略はブランドの一貫性を守るうえで欠かせません。

もしこの設計を誤れば、「公式サイトが見つからない」「別の企業のページに飛んでしまう」といった混乱が生じ、無用なトラブルを生み出してしまいます。

❶ドメイン取得の現実とリスク

例え新社名が商標的に問題なかったとしても、ASAKOの経験上、その半分程度はすでに他者にドメインを取得されてしまっているのが現状です。

特にアメリカではドメイン売買ビジネスが盛んで、プレスリリース前に社名が漏れると第三者に先に登録され、高額で買い取りを求められるケースも珍しくありません。場合によっては数百万〜数千万円規模の買い取りコストが発生することすらあります。

このため、新社名をプレスリリースする前に ドメインの取得を完了させておくことが鉄則になります。

❷ドメイン取得のポイント

◎.com優先の原則

グローバルブランドとして認知されるためには、まず「.com」を確保することが不可欠です。

もし既に取得されている場合は、交渉による取得や、ブランドを損なわない代替案(例:-group, -global などの接尾辞)を検討します。

◎主要ccTLDの確保

事業展開地域ごとに、.jp(日本)、.cn(中国)、.de(ドイツ)などの国別ドメイン(ccTLD)を確保します。

これは、WEBサイトのローカライズに必要不可欠であり、各ローカル顧客への信頼感を高めるとともに、現地市場でのSEO効果や安心感にもつながります。

◎ブランド保護

本格的に使わないドメインであっても、ブランドを悪用されるリスクを避けるために予防的に取得しておくことが重要な場合があります。

例えば、スペルをわずかに変えたドメインを第三者に取られてしまうと、フィッシング詐欺の温床となりかねません。

ドメインは「単なるアドレス」ではなく、新ブランドの存在価値をデジタルで可視化する看板です。社名やロゴと同じように、法的・戦略的な観点から計画的に押さえておきましょう。

社名変更という注目度の高いタイミングでは、ドメイン取得のスピードと網羅性が、ブランドの信頼を守る大きな分かれ道になるのです。

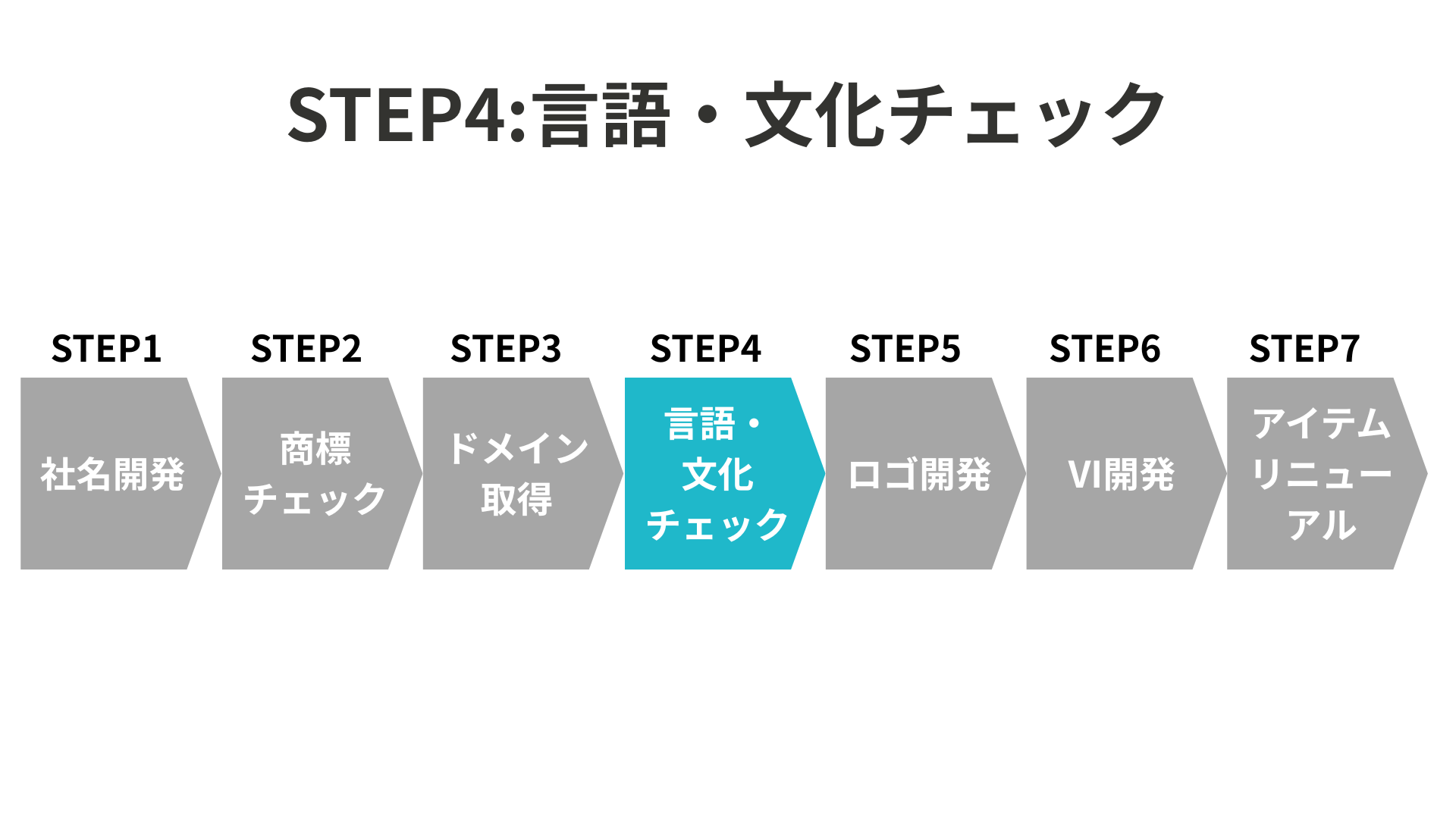

STEP4:言語・文化チェック|海外で誤解されない社名に

新しい社名を立ち上げるとき、意外と見落とされがちなのが言語と文化の壁です。

どんなに素晴らしいパーパスや新社名を掲げても、異なる文化圏でネガティブな意味に受け取られてしまっては、その存在価値は正しく伝わりません。

グローバル展開を視野に入れるなら、言語・文化チェックは必須のプロセスです。チェックすべきポイントは、次の3つです。

❶発音・表記のしやすさ

現地語で自然に発音できるか。誤読されやすい名前や、複雑すぎて覚えにくい表記は、社名の浸透を妨げます。

❷ネガティブな意味合いの回避

意図せずにスラングや侮蔑語と重なっていないか。ネガティブな連想が生まれると、せっかくのブランドが拒否感を持たれてしまいます。

❸文化的な共鳴の確認

日本語では前向きな言葉でも、他国では真逆の意味を持つ場合があります。現地の価値観や感性とフィットしているかを確かめることが大切です。

言語・文化チェックは単なる翻訳ではなく、誤解なく伝えるための最終フィルターです。グローバル展開を視野に入れるなら、商標・ドメインと同列の必須工程として前倒しで実施します。

グローバル展開を視野に入れるブランドでは、商標やドメインと同じくらい重要なステップと言えます。

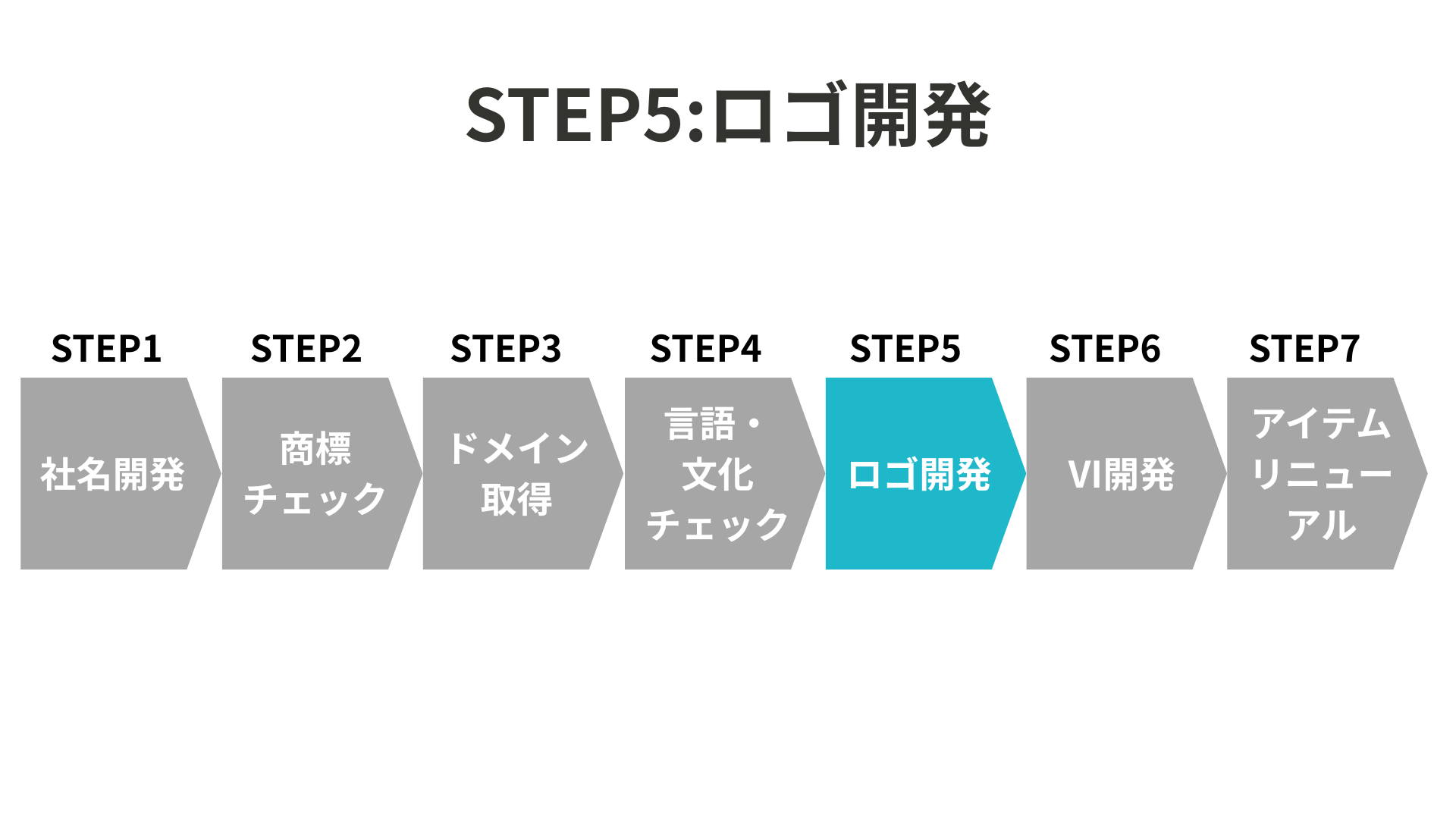

STEP5:ロゴ開発|“存在価値”を視覚化するデザインの要点

新社名が「存在価値を言葉にした象徴」であるならば、ロゴは「存在価値を視覚に翻訳した象徴」です。

人は言葉よりも先に視覚情報で印象を判断するため、ロゴやVIの設計は、新ブランドに対する第一印象を大きく左右します。

社名変更におけるロゴ刷新は、単に「新しいマークを作ること」ではありません。それは、新会社が社会に対してどのような存在価値を示すのかをビジュアルで表現する作業です。

◎社内に対して

社員が新しいロゴを身につけることで、「新会社の一員である」という誇りと帰属意識を実感できる。

◎社外に対して

顧客・投資家・地域社会に「社名変更が新たな価値創造につながる」ことを示すシグナルとなる。

続いては、企業ロゴ開発のステップについて説明していきましょう。

❶コンセプト開発

最初のステップは、パーパスを基点に「この企業が社会にどんな存在価値を示すのか」を、ロゴでどう表現すべきかを明確にすることです。

たとえば「信頼」「革新」「共創」など、新会社が大切にする価値をキーワードとして抽出し、それをビジュアルに置き換える方向性を定めます。

この作業を丁寧に行うことで、ロゴは単なるデザインではなく「新会社の存在価値を視覚化した象徴」となります。

❷デザイン探索

定義されたコンセプトを、形・色・書体といった視覚要素に展開していきます。

この段階では「多様な方向性」を試すことが重要です。直線的で力強い形状は信頼や堅実さを、曲線や柔らかい色合いは共感や調和を表現できます。

また、タイポグラフィや色彩心理を活用し、パーパスに合致するトーンを探ります。複数の案を並行して開発することで、後の比較・検証がより効果的になります。

❸検証

候補ロゴが出揃ったら、社内外のステークホルダーに対してテストを行います。

社員には「自分が誇りを持って身につけられるか」、顧客や投資家には「社名変更の意義や未来性が伝わるか」を確認します。

ここでのフィードバックを踏まえ、デザインを洗練させていくことで、共感度と受容性の高いロゴへと磨き上げられます。

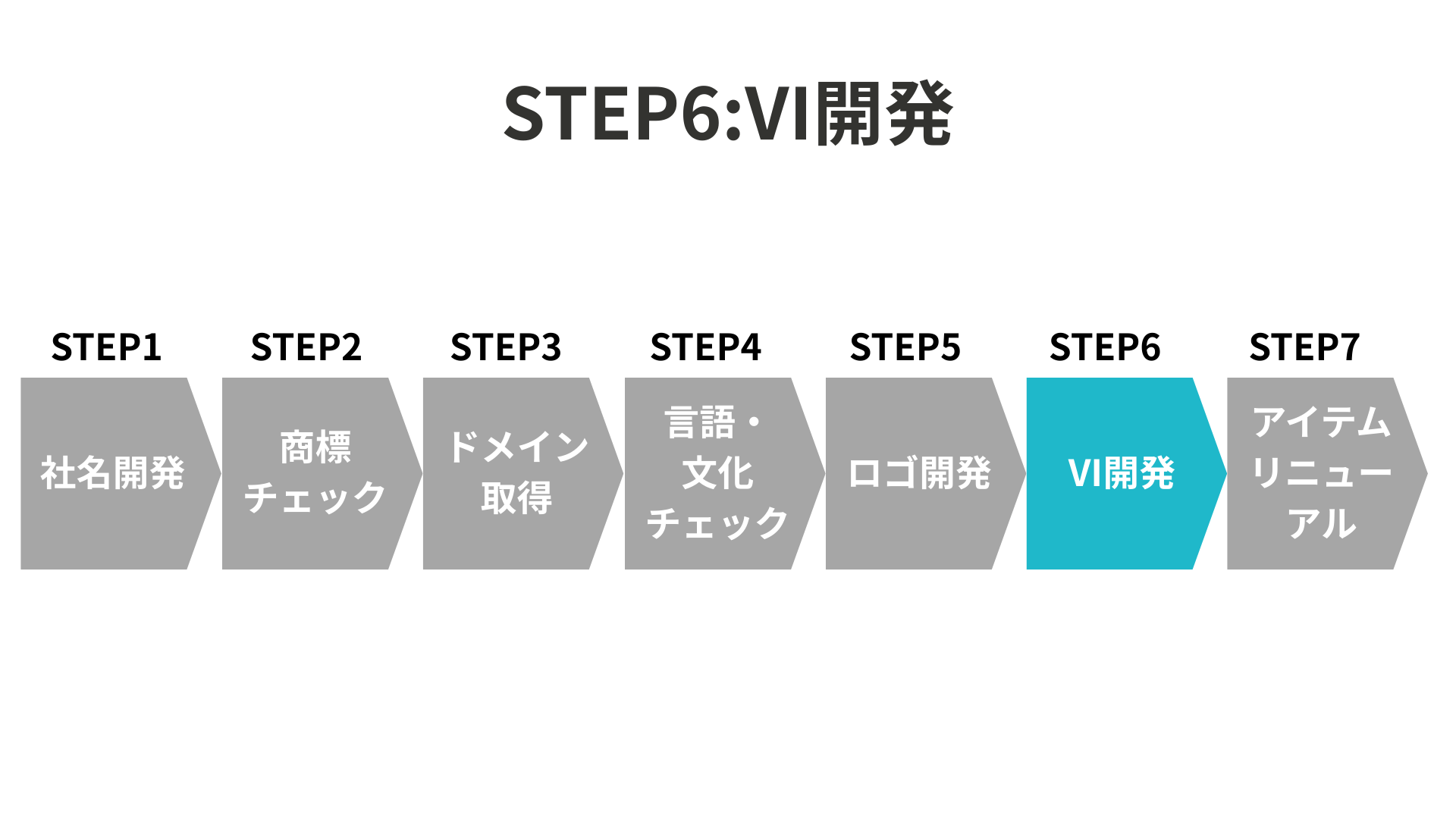

STEP6:VI(ビジュアルアイデンティティ)開発― 存在価値を視覚に翻訳する

ロゴはブランドの象徴ですが、それだけでは不十分です。

ブランドを長期的に育て、社会に一貫して存在価値を伝えるためには、色・書体・レイアウトルールなどを体系化したVI(ビジュアルアイデンティティ) が欠かせません。

VIは、企業が掲げるパーパスを「視覚で翻訳し続けるためのガイドライン」であり、名刺やWebサイト、プレゼン資料からオフィス看板に至るまで、あらゆる接点でブランドの一貫性を守るものです。その効果は、次の3つです。

◎統一性

顧客に「どこで接しても同じブランドである」という安心感を与えます。

例えば、Webサイトと営業資料でロゴや色使いがバラバラであれば、顧客に対して雑な印象を与えてしまいます。統一感&一貫性のある表現は、ブランドの佇まいを守り、信頼性そのものを支えます。

◎再現性

社員や取引先が迷わずに正しく制作物を制作できるようになります。デザインの属人的な解釈を避け、誰がデザインを施しても、高い品質を保てる状態をつくることができます。

◎持続性

一過性の流行やデザイントレンドに左右されず、長期的にブランドの存在価値を体現できます。

10年先も使える普遍性を備えることで、ブランドの投資効果が高まり、継続的な差別化につながります。

「デザインは、完成した瞬間から崩れ始める」とよく言われます。

新しいロゴやビジュアルも、ルールや仕組みがなければ現場でバラバラに解釈され、あっという間に統一性を失ってしまいます。

だからこそ、VIを整備し、全ての制作物や発信に共通認識を持たせることが不可欠です。VIの整備によって、次のような効果が得られます。

- ブランドの世界観を視覚的に体現できる

- どの接点でも「同じブランド」として認識してもらえる

- 社内外の関係者にブランドらしさの共通認識を与えられる

- 制作物の品質と効率を向上させられる

- 中長期的にブランド価値を育て、差別化を築ける

つまり、VIとは単なる「デザインマニュアル」ではなく、ブランドの存在価値を長期的に維持・進化させるための“生きた仕組み” なのです。

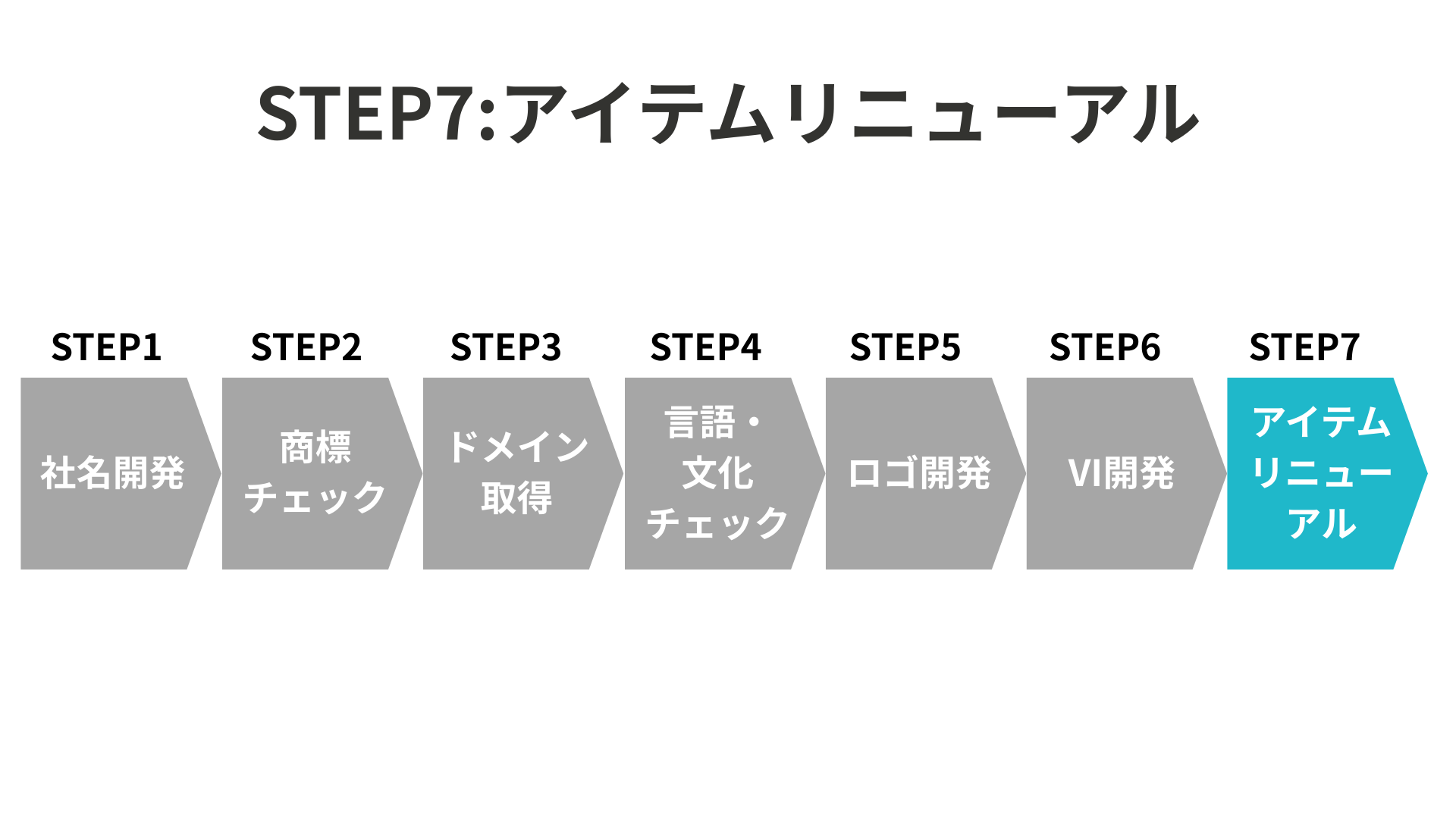

STEP7:ブランドアイテムリニューアル計画 ― 存在価値を日常に浸透させる

新社名やロゴが決まり、商標やドメインで法的な基盤を整えたとしても、それだけではブランドは浸透しません。

ブランドが社会に根づくためには、社員や顧客が日々触れるあらゆる接点に「新しい存在価値」を一貫して感じられる取り組みが必要です。その役割を担うのがブランドアイテムのリニューアルです。

単なるデザイン変更ではなく、パーパスを日常の体験に落とし込む作業と位置づけることが重要です。

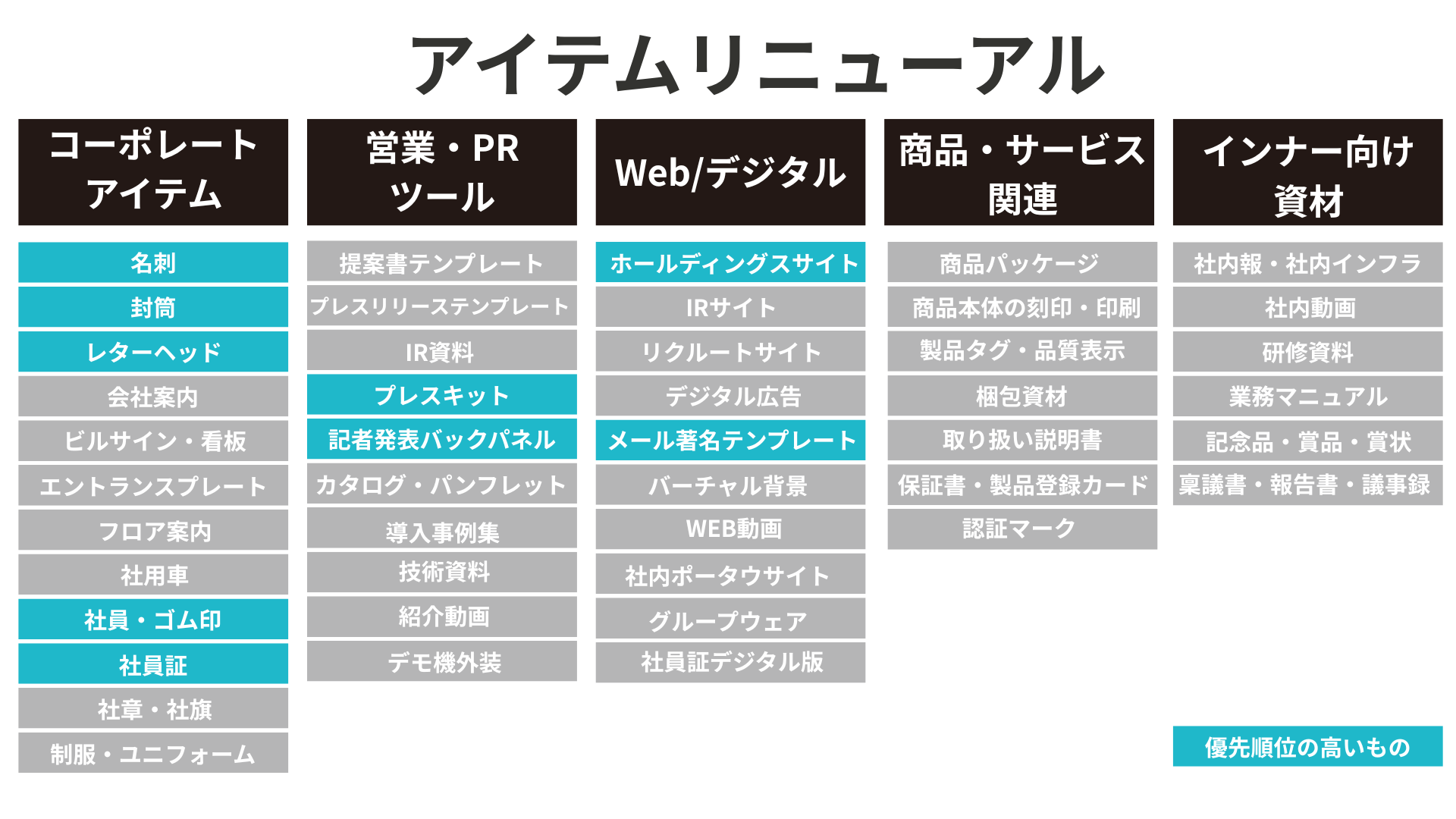

❶コーポレートアイテム ― 社会に示す顔を揃える

名刺、封筒、レターヘッド、会社案内といったコーポレートアイテムは、社外の人が最初に触れる「新会社の顔」です。

単なるロゴの差し替えにとどまらず、メッセージやトーンまで新社名のパーパスと一貫させることで、「この会社は何者か」を明確に伝えることができます。

さらに、ビルサイン・看板やエントランスプレート、フロア案内などの物理的な接点も新ブランドの印象を左右します。

社員証や社印・ゴム印、制服・ユニフォームまで含めて刷新することで、内外に「新しい存在価値」を一貫して示すことが可能です。

❷ 営業・PRツール ― 顧客・投資家との最前線

提案書やプレスリリースのテンプレート、IR資料などの営業・PRツールは、顧客や株主との最初の接点となる「実務的な顔」です。

特にプレスキットや記者発表用バックパネルは、新社名の象徴として社会的に注目されるアイテムです。

カタログ、パンフレット、導入事例集、技術資料、紹介動画、デモ機外装といった具体的な顧客接点も、「単なるロゴ刷新」ではなく「パーパスに基づいた顧客体験」として再設計することで、新ブランドの価値を直接的に伝えることができます。

❸ WEB・デジタル ― 一貫性と拡張性を両立する基盤

ホールディングスサイトやIRサイト、リクルートサイトといった公式WEBは、新社名の信頼と透明性を社会に示す基盤です。

特に検索やSNS経由での第一印象が瞬時に決まるため、デザインの統一に加え「存在価値を語るコンテンツ設計」が不可欠です。

また、デジタル広告、メール署名テンプレート、バーチャル背景、WEB動画、社内ポータルやグループウェア、社員証デジタル版などは、オンライン上の「顔」として新社名を広範囲に届けます。

デジタル資産の一貫性と拡張性が、ブランド体験の質を大きく左右します。

❹ 商品・サービス関連 ― 顧客が直接手にするブランド

商品パッケージや製品刻印、品質表示タグ、梱包資材、取扱説明書といった要素は、顧客が直接手にする「ブランドの実体」です。これらがバラバラであれば、せっかくの新ブランドも一貫性を欠いてしまいます。

保証書や製品登録カード、認証マークなども含め、顧客が信頼を持って製品を利用できるよう、「新しい存在価値」を体現した設計へと刷新する必要があります。

❺ インナー向け資料 ― 社員の誇りと一体感を醸成する

社内報やイントラ、社内動画、研修資料、業務マニュアルといった社内資料は、社員が日常的に触れる「誇りと一体感を育む仕掛け」です。

記念品や表彰状、議事録・報告書のテンプレートに至るまで、パーパスを反映させたデザインやトーンで揃えることで、社員は「自分たちの存在価値を実感」できるようになります。

ブランドブックやパーパスカードの配布と組み合わせれば、社名変更の意義を“持ち歩ける誇り”として日常に浸透させることが可能です。

社名変更には明確な期日があります。その日までに必ず整えておかなければならないものと、変更後に順次切り替えればよいものを仕分けることが実務上のポイントです。

社名変更の日までに、必ず用意しておかなければならないアイテムは次の通りです。

- 名刺:社名変更日に名刺交換ができなければビジネス活動そのものに支障が出る。

- 封筒・レターヘッド:株主総会招集通知や請求書など、対外文書に必須。

- 社印・ゴム印:契約や押印業務に欠かせない。

- 社員証:社名変更後すぐに社員がオフィスへ入館できるようにするため。

- プレスキット・記者発表用バックパネル:社名変更の記者会見で使うため。社名変更後のWEBサイト:代表挨拶や社名変更の意義、経営理念に加え、上場企業であればIR情報、証券コード、上場市場、問い合わせ窓口まで揃える必要がある。

ブランドアイテムのリニューアルは、社名変更後の存在価値を「社員の日常」「顧客体験」「社会との接点」に一貫して浸透させるためのプロセスです。

特に社名変更直後は、最低限必要なアイテムを確実に揃え、混乱を防ぎながら「新会社はここから始まる」という旗印を明確に示すことが、ブランド定着の第一歩となります。

社名変更ブランディングを成功に導く6つの鍵

社名変更ブランディング、「新しい会社の存在価値を社会にどう示すか」という挑戦でもあります。

ブランド戦略が機能すれば、社員の一体感を生み、顧客や社会からの信頼を獲得できます。しかし、その準備を怠ると、せっかくの社名変更が「名前が変わっただけ」で終わってしまうことも少なくありません。

そこで最後に、社名変更ブランディングを成功に導くための6つの鍵をご紹介します。

❶パーパスを最初に定義する

ブランド戦略の出発点は、社名でもロゴでもなく、「企業が社会に示す存在価値(パーパス)」です。ここが曖昧なまま進めると、デザインやメッセージが場当たり的になり、一貫性が崩れます。

逆に、最初にパーパスを明確に言語化しておけば、すべてのブランド施策の基軸となり、社内外に納得感を持って伝えられます。

❷経営トップの意思を明確に示す

社名変更は社員にとって大きな変化であり、不安と期待が入り混じるタイミングです。だからこそ、経営トップ自らが社名変更の意義と新しい存在価値を語ることが重要です。

社内へのメッセージと同時に、プレスリリースや記者会見などで社会に発信することで、社名変更が単なる経営判断ではなく「未来への希望」であることを示せます。

❸商標・ドメイン・言語チェックを前倒しする

社名変更は注目度が高いため、商標の先取りやドメインの買い占めといったリスクが急増します。

特にグローバル展開を考えるなら、商標・ドメイン・言語のチェックは必ず新社名の発表前に完了させることが鉄則です。これを怠ると、後戻りできないコストや信用の損失につながります。

❹ブランドアイテムを刷新する計画を持つ

社名やロゴを変えるだけでは不十分です。名刺、封筒、WEBサイト、オフィスの看板など、日々の接点を順序立てて切り替えることで、混乱を最小限に抑えられます。

特に社名変更日までに必須となるもの(名刺・社員証・Webサイトなど)は優先順位をつけ、計画的に準備しておくことが重要です。

❺インナーブランディングを軽視しない

新しいブランドを社員が「自分ごと」として受け止めなければ、浸透は進みません。

ブランドブックやパーパスカードの配布、社名変更記念イベントやワークショップの開催など、存在価値を体感できる仕掛けをつくることが不可欠です。

❻社名変更後もブランドを育て続ける

ブランドは社名変更日に完成するものではありません。むしろ、そこからがスタートです。

採用ブランディング、商品開発、ESG活動など、あらゆる経営活動にブランドを反映させ続けることで、存在価値が生活者や社会に根づきます。

ローンチイベントで終わらせず、長期的に育てる視点を持ちましょう。

FAQ|スケジュール・費用・体制・上場実務のよくある疑問

Q1. 社名変更の標準的なスケジュールは?最短どれくらいで可能ですか?

目安は6〜12カ月。最短でも3カ月ですが、これは「意思決定が固まっており、商標・ドメイン・法務が前倒しで完了」している前提です。

上流(意味設計/社名案/商標・ドメイン)に**全期間の50%**を配分できると、下流(ロゴ・VI・制作・切替)が滑らかに進みます。

Q2. 予算はどう見積もればよいですか?(項目別の考え方)

大枠は①戦略/ネーミング ②商標・法務 ③ロゴ/VI ④制作一式 ⑤切替費 ⑥予備費です。

- 戦略/ネーミング:ワークショップ、調査、社名案開発

- 商標・法務:簡易/本調査、出願費、各国弁理士費用

- ロゴ/VI:ロゴ開発、VIガイド、テンプレート

- 制作:名刺/封筒/社員証/看板/Web/PR資材 ほか

- 切替費:サイン交換、ドメイン移行、リダイレクト、システム表記変更

- 予備費:追加出願、買収ドメイン取得、急な増刷など

Q3. 旧社名との“並走期間”は必要?表記ルールはどうする?

混乱回避のため3〜6カ月の並走を推奨します。

- 外部表記:「新社名(旧:〇〇)」をフェーズごとに縮小表示

- デジタル:旧ドメイン→新ドメインへ301リダイレクト(主要ランディングは個別最適)

- 契約/請求:改称通知テンプレーと、振込先名義変更の案内、FAQを一式準備

- メディア表記:メディアガイドで表記統一(全角/半角・カタカナ/英字)

Q4. 誰が意思決定し、どう運営するのが良い?

経営直轄PMO+法務/IR/情報システム/人事/広報/営業の横断体制が理想です。

- 週次:実務進捗(PM/制作/法務・商標/IT/各部門)

- 隔週〜月次:経営判断会議(ネーミング方向、ガバナンス判断)

- 品質ゲート:社名→商標→ドメイン→ロゴ/VI→制作→切替の順で承認ゲートを固定

Q5. 上場企業の場合の留意点は?

取引所・所管官庁・登記等の正式手続き・期日に準拠。証券コードやティッカー、開示タイミング、英文社名の扱いはIR/法務と早期に設計してください。

実務ではニュースリリース→適時開示→関係者告知の三点セットを崩さないのが安全です。

まとめ|社名変更は“経営の意思”──失敗しない順序と次の一手

社名変更ブランディングの核心は、企業が社会に示す存在価値(パーパス)の再定義です。

商標・ドメイン・言語の実務で守りを固め、コーポレート/営業・PR/WEB・デジタル/商品・サービス/インナーの各接点を計画的に切り替えて体験として届ける。

その後は想起・好意・指名検索・採用指標などで測り、学び、改善する——社名変更日はゴールではなく“Day1”です。

- パーパスを一文で言えるか?

- その意味は社名・ロゴ・VIに翻訳されたか?

- 商標・ドメイン・言語で後戻りの芽を摘んだか?

- 全接点の切り替え順序と優先度は決まっているか?

この4点が揃えば、新ブランドは新しい看板ではなく、選ばれ続ける理由になります。

【無料DL】社名変更・経営統合ブランディングのタスクリスト

経営統合や社名変更は、一生に一度あるかないかの大仕事です。

しかし現場では「何から着手すべきか」「どこまで準備が必要か」が暗中模索になりがちです。

本資料では、パーパス再定義から社名・ロゴ、商標・ドメイン、ブランドアイテム刷新、インナーブランディング、測定・改善まで──10カテゴリに整理した“実務タスクリスト”を公開。

社内外に存在価値を浸透させ、社員の一体感と社会からの信頼を同時に獲得するための、実務ベースのチェックリストです。