組織・採用・エンゲージメント

2025.11.03

パーパスで共感を呼ぶ採用ブランディングとは?効果と実践3ステップを徹底解説

本記事の要約

採用ブランディングとは、企業の存在価値(パーパス)を軸に「選ばれる理由」をつくる採用戦略です。

待遇や条件が同質化する今、働く誇りやカルチャーフィットが採用の決め手となります。

ASAKOが提唱する採用ブランディングは、“共感で選ばれる企業”をつくるための3フェーズ(魅力の再発見・戦略設計・実践)で構成され、採用・定着・共感を同時に実現します。

目次

はじめに|なぜ今、採用ブランディングなのか ― 採用ブランディングの必要性

いま、日本の採用市場では「大手志向」が一層強まっています。転職・就職の両面で、安定や待遇を重視する動きが加速し、特に若者層ほど“待遇の良い大企業”を選ぶ傾向が顕著です。

しかし、優秀な人材ほどその判断基準は「待遇」だけではありません。彼らが本当に見ているのは、“働く誇り”と“カルチャーフィット”、そして「自分の価値観と合う企業かどうか」です。

つまり、企業のパーパス(存在価値)と個人の価値観がどれだけ重なり合っているか――この“カルチャーフィットの度合い”こそが、最終的な意思決定を左右しています。

求人広告や採用SNSを活用しても、待遇や制度の比較だけでは、すぐに同質化してしまう難しい時代です。どの企業も似たような言葉を並べ、同じような待遇を打ち出す中で、“なぜこの会社で働くのか”を語れない企業は埋もれてしまいます。

採用難の本質は、採用手法や予算の問題ではありません。自社で「働く意味」や「存在理由」を提示できていないことこそが、優秀な人材を逃す最大の要因なのです。

この記事では、求職者から「指名で選ばれる存在」になるために、私たちASAKOの独自研究の結果も交えながら、必「採用ブランディング」について解説していきます。

最後までお読みいただければ、「待遇向上チキンレース」から抜け出す方法がご理解いただけるはずです。

採用ブランディングとは?―“働く意味”で求職者を惹きつける新しい採用戦略

採用ブランディングとは、企業の「存在価値(パーパス)」を軸に、“選ばれる理由”を生み出す取り組みです。

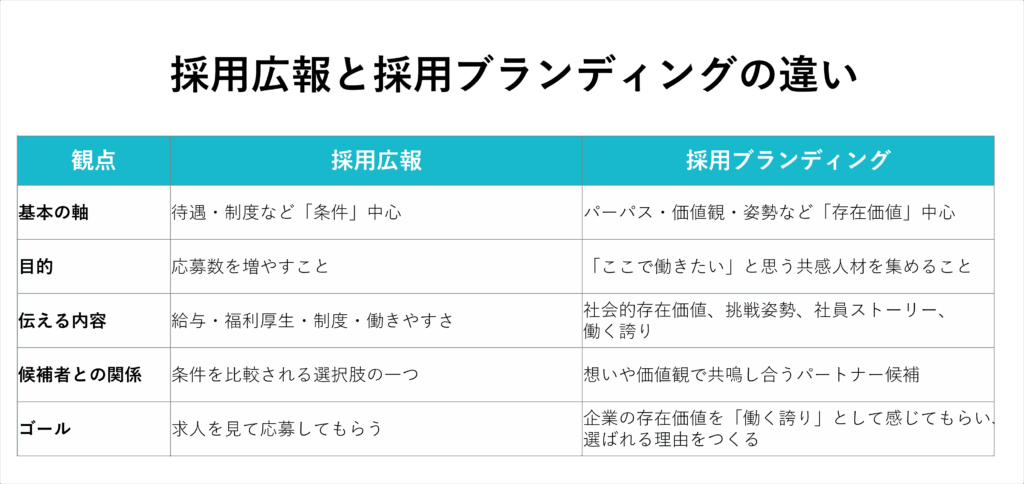

では「採用広報」と何が違うのでしょうか?

採用広報が「待遇」や「制度」の魅力を伝える活動だったのに対し、採用ブランディングは「この会社で働く誇りは何か?」を語れるブランドをつくる活動です。

単なる求人広告や採用PRではなく、企業の価値観や挑戦する姿勢を通じて、候補者との“共鳴”を作り出していきます。

優秀な人材は「どんな待遇で働けるか」だけでなく、「どんな想いを共有できるか」で企業を選びます。だからこそ、採用ブランディングの中心にあるのは”待遇の比較”ではなく“感情移入”なのです。

企業の理念やパーパスを、社員自身が誇りを持って語り、候補者がその姿勢に共鳴して「この会社で働きたい」と心から感じる――この一連の“感情のつながり”を設計することこそが、採用ブランディングの本質です。

採用ブランディングとは、待遇向上チキンレースから脱却し、経営・組織・社員・候補者がひとつのストーリーとして紡ぎ、企業の存在価値を「働く誇り」に変えるための取り組みなのです。

採用ブランディングの目的とメリットとは|採用ブランディングがもたらす3つの効果

採用ブランディングの目的は、単に“応募数を増やすこと”ではありません。

企業の存在価値(パーパス)を軸に、「人々が感情移入し、誇りを持って働ける状態」をデザインし、求職者に示していくことです。

この取り組みがもたらす効果は、大きく3つの領域に分かれます。

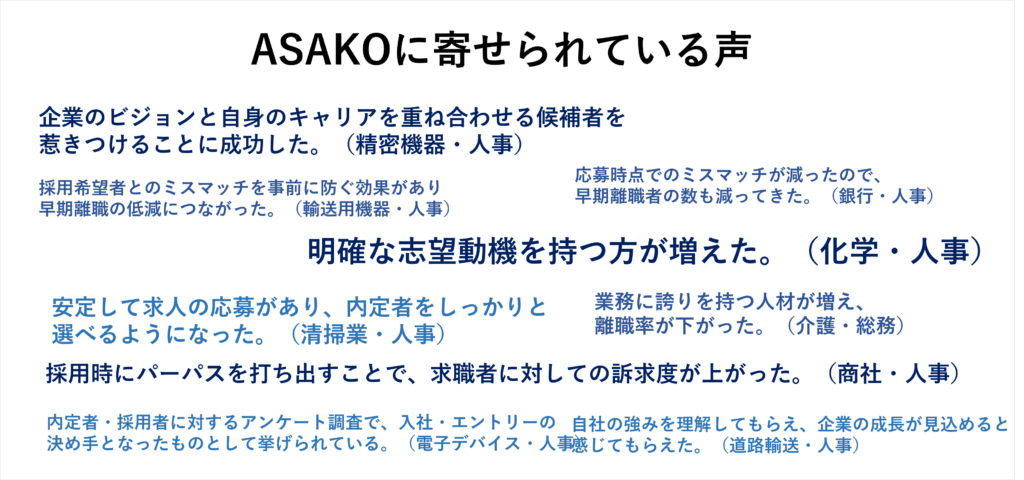

❶ 採用力の向上 ― 「共鳴」による応募の質的向上

待遇で集まってくる応募者は、待遇で去っていく応募者です。

しかし、採用ブランディングを通じて「この会社で働く誇り」や「働く意味」が明確に伝わると、「この会社の考え方に共鳴した」という応募者が増えていきます。

条件や待遇で比較する人ではなく、「自分の価値観に合う企業で働きたい」と思う人材が集まり、採用の質が向上していくのです。

企業の理念や挑戦を発信し、“この会社で働く誇り”を提示することこそが、もっとも強力な採用マーケティングなのです。

❷ 定着・エンゲージメントの向上 ― 「入社後の共鳴感情」で離職を防ぐ

採用ブランディングの効果は、採用時だけにとどまりません。内定辞退の防止や入社後のエンゲージメント、さらには離職防止にも大きな影響を与えます。

入社前から企業の価値観や文化を共鳴して入社した社員は、「自分がなぜこの会社にいるのか」を自覚し、仕事に誇りと目的を持って取り組みます。

その結果、早期離職のリスクが下がり、モチベーションや当事者意識が高まります。

採用ブランディングとは、「入社後のミスマッチ」を防ぐ取り組みでもあるのです。

❸ 採用ブランド力の向上 ― 社内外の“語られるブランド”へ

採用ブランディングの究極の成果は、社員一人ひとりがブランドの“語り手”になることです。

経営の理念が社員の誇りに変わり、社員の誇りが社会の共鳴を呼び、その共鳴が再び新しい人材を惹きつけていく。

採用・定着・エンゲージメントをつなぐこの感情移入の循環こそが、これからの採用戦略の中核であり、企業成長の原動力なのです。

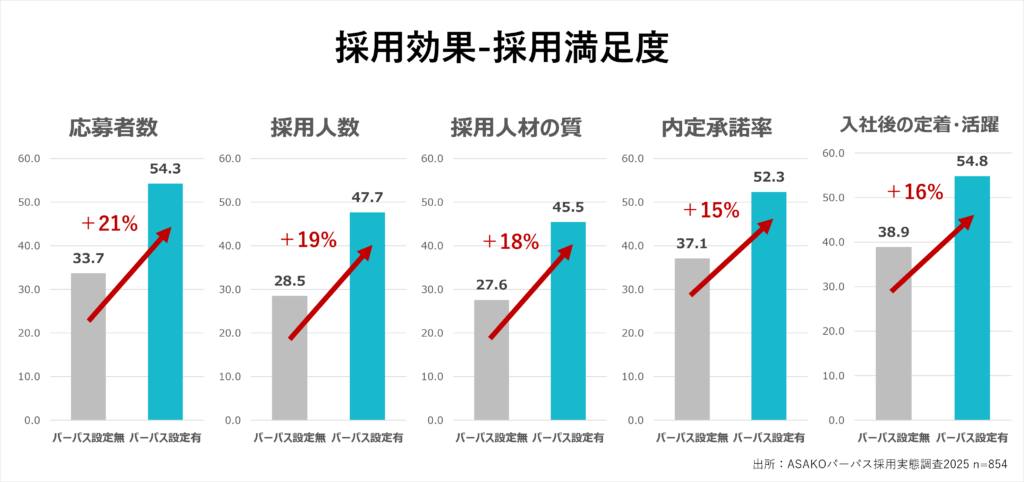

私たちASAKOの独自研究によると、パーパスを軸にした採用ブランディングを展開することで、人事担当者の採用満足度は15~21%上昇することがわかっています。

採用ブランディングの進め方のステップ ― “働く意味”を軸にした3フェーズ

採用ブランディングとは、単なる採用広報や広告表現づくりではありません。

それは、企業の存在価値(パーパス)を起点に、「なぜこの会社で働くのか」という問いに一貫して答えられる“共感採用”でもあります。

ASAKOでは、そのプロセスを フェーズ1〜3の3段階に体系化しています。

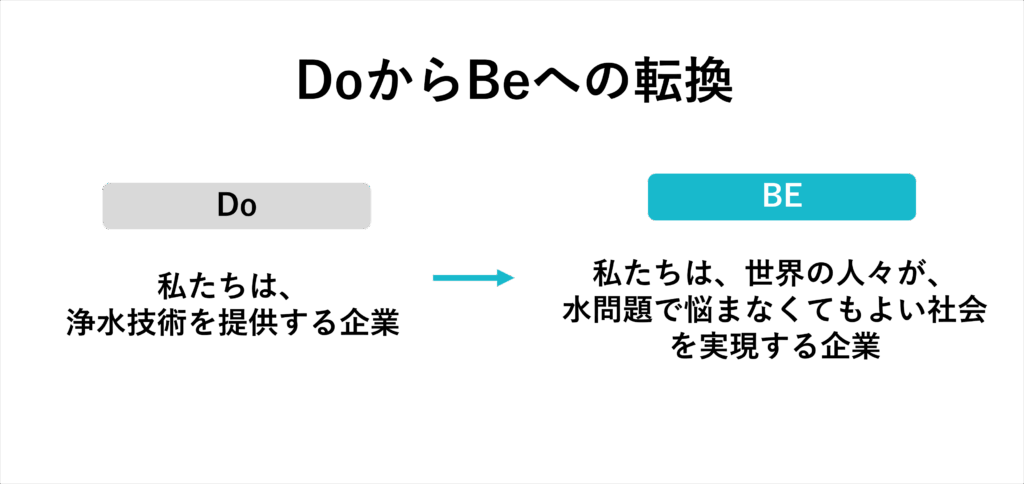

フェーズ1|自社の魅力を再発見する ― “DoからBeへ”の転換で働く理由を見つける

採用ブランディングの出発点は、「この会社で働く誇りは何か」という問いです。まず取り組むべきは、「自社の本当の魅力」を再発見することです。

多くの企業が「自社は何を提供しているのか(Do)」では語れても、「なぜそれをしているのか(Be)」という存在理由までは言語化できていません。

ここでは、経営者・社員・候補者のインタビューを通じて、企業の強み・価値観・文化を掘り起こし、 “存在意義としての魅力”を可視化します。

- この会社はどんな未来をつくろうとしているのか

- 社員は何に誇りを感じているのか

- どんな人がこの環境で力を発揮できるのか

この段階で、“働く誇り=自社に対する共鳴感情”を明文化することが、採用戦略の出発点になります。

このプロセスは、単なる採用活動の前段ではなく、経営・人事・広報が一体となって「私たちは何者か」を見つめ直すフェーズです。

このフェーズで、“存在価値としての魅力”を再発見することが、パーパス採用ブランディングのすべての起点となるのです。

フェーズ2|パーパス採用ブランディングの戦略策定 ― 採用体験をデザインする

自社の魅力を再発見した次のステップは、候補者の心に届く採用体験へと翻訳することです。

採用ブランディングの本質は、「伝える」ではなく「働く誇りをデザインする」こと。

そのためには、求職者の心理の変化を正しく理解し、段階ごとに最適な体験を設計することが欠かせません。

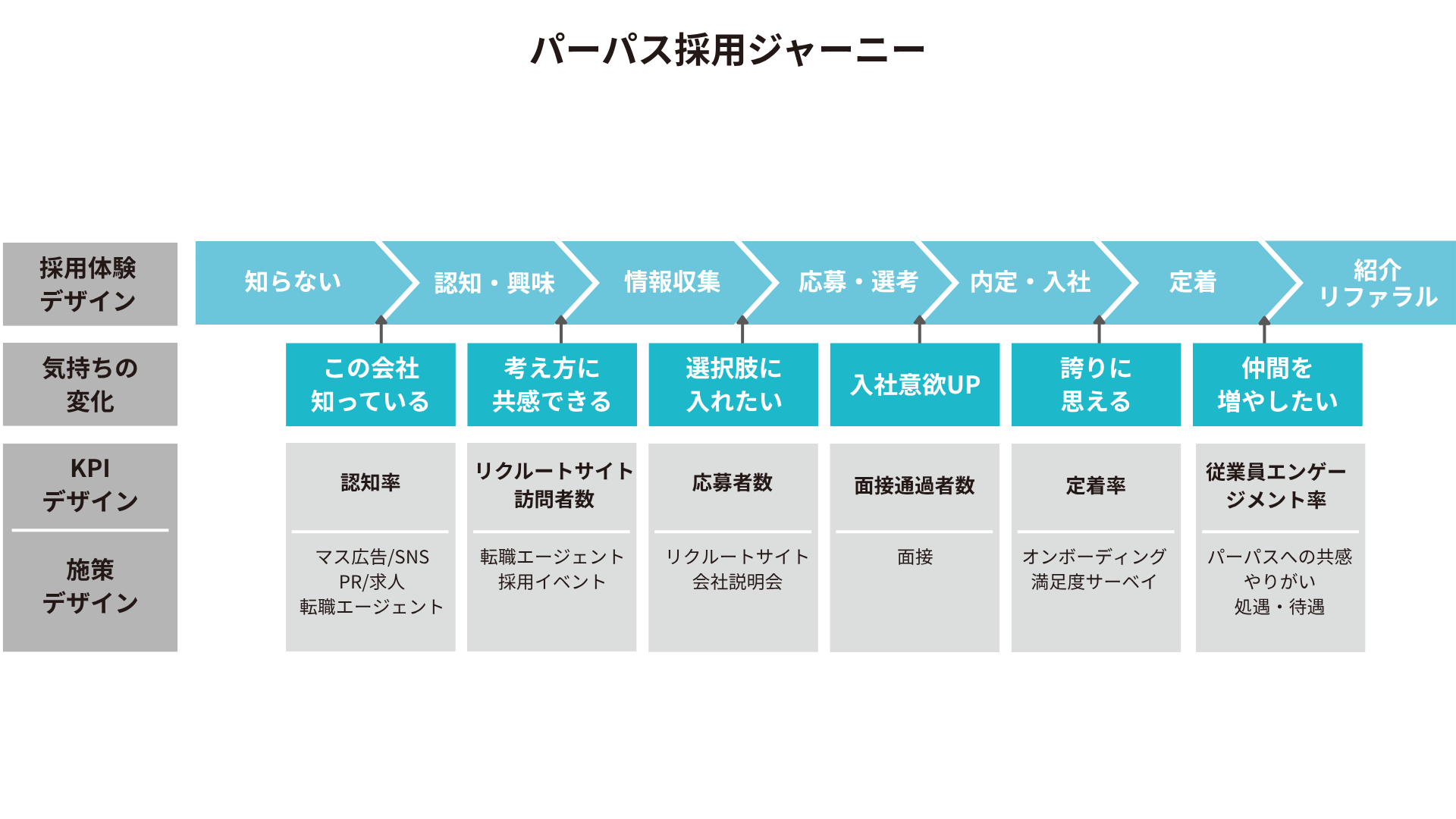

求職者の心理は、一瞬で動くものではなく、段階的に変化していきます。たとえば、

- 「知らない」 → 「認知・興味」

- 「情報収集」 → 「応募・選考」

- 「内定・入社」 → 「定着・紹介」

という流れの中で、求職者はそれぞれの段階で「何を感じ」「何に迷い」「何を求めているのか」が異なります。

採用ブランディングの戦略設計では、この心理変化を丁寧に読み解き、“どんな気持ちの変化を起こしたいか”を明確にします。

フェーズ3|パーパス採用ブランディングの実践 ―応募と定着を実現する具体施策

採用ブランディングの最終フェーズは、戦略を「実践」へと落とし込み、求職者の心理変化に合わせて“感情の導線”を実装する段階です。

ASAKOでは、採用ジャーニー全体を通して、求職者が「何を感じ」「何に迷い」「何を求めているのか」を段階ごとに読み解き、それに寄り添う最適な体験を実現します。

❶「知らない」から「気になる」へ ― パーパスの発信で「気になる」の入口をつくる

多くの採用活動は「会社紹介」から始まりますが、候補者の心を動かすのは、“何をしている会社か”ではなく、“なぜこの事業を営んでいるのか”です。

だからこそ、第一段階で必要なのは“パーパスの発信”です。

- 「浄水技術を提供している会社」ではなく「世界の人々が水問題で悩まなくてもよい社会を実現する会社」へ。

このように「事業内容」より「パーパス」を発信することが、「気になる」の入り口を作れるのです。

ここではTVCM・SNS・動画・広報記事など、マスとデジタルを横断した発信で「知らなかった会社が、なんだか気になる」に変わる瞬間を設計します。

❷「気になる」から「調べてみたい」へ ― SNSとWEBで“きっかけ”を届ける

次のステップは、「興味」を「行動」に変えるきっかけをつくるフェーズです。

人は、あなたの会社が気になっても、すぐには行動を起こしません。だからこそ、SNS・WEB広告・社員発信などで「調べてみたい」と思わせる小さな“きっかけ”を届けます。たとえば、

- パーパスや挑戦を短尺動画で語るリール投稿

- 社員が語る「働く誇り」のインタビュー記事

- 「理念を体現する社員の日常」を映すVlog型コンテンツ

これらが候補者をリクルートサイトへ導く“きっかけ”として機能します。

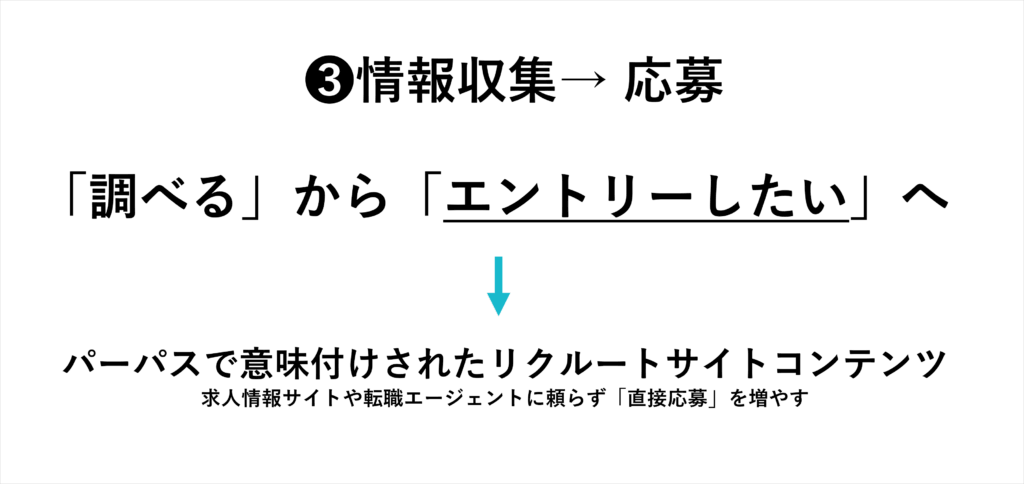

❸ 「調べる」から「エントリーしたい」へ ― パーパスで意味付けされた採用サイト

候補者がリクルートサイトに訪れたとき、最も重要なのは「この会社で働く意味が腑に落ちること」です。

だからASAKOでは、採用サイトを単なる情報提供の場ではなく、“パーパスに共鳴できる場”として設計します。

- パーパスをブランドステートメントとして描き、心を揺さぶる形で伝える

- 社員紹介では「どんな想いで働いているか」を語る

- プロジェクト紹介では「理念がどう実践されているか」を見せる

こうした取り組み、求人情報サイトや転職エージェントに頼らず、候補者が「自分で応募したい」と思える “直接応募を増やす構造”をつくります。

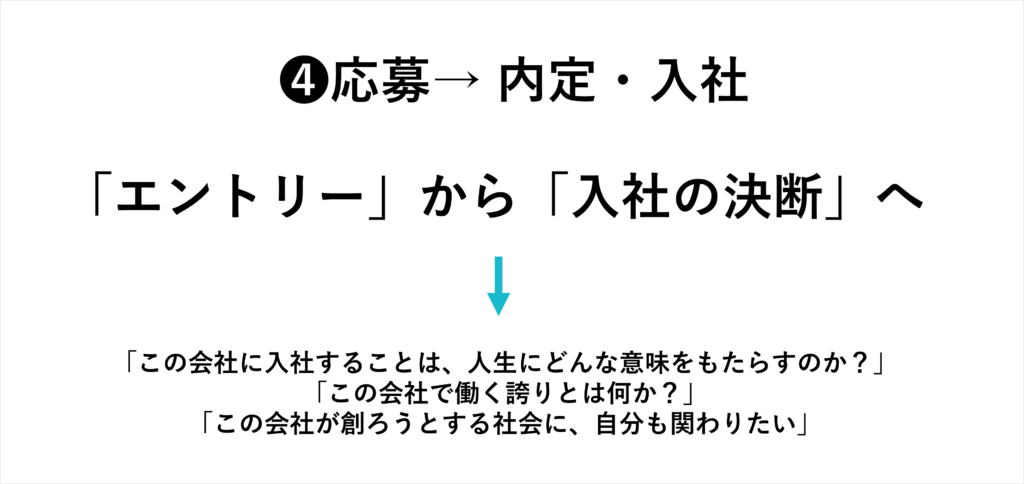

❹ 「エントリー」から「入社の決断」へ ― 働く誇りを醸成するオンボーディング

候補者が最終的に入社を決断するのは、待遇だけでなく「この会社で働くことが、自分の人生にどんな意味を持つのか」が腑に落ちた瞬間です。

そのため、内定〜入社フェーズでは、「働く誇り」や「社会への貢献実感」を伝え、内定辞退を防ぎます。たとえば:

- パーパスブックやカルチャーデックを通じて、理念の共有を深める

- 入社式・研修で「自分はこの挑戦の一部だ」と実感できる演出を行う

「この会社が創ろうとする社会に、自分も関わりたい」──そう思える瞬間が、入社の決断を生むのです。

- 「知らない」から「気になる」へ

- 「気になる」から「調べたい」へ

- 「調べる」から「エントリーしたい」へ

- 「エントリー」から「入社を決断したい」へ――

そのすべての導線に、パーパスで意味を与える。これこそが、ASAKOの考える採用ブランディングの実践です。

採用ブランディングFAQ|よくある質問と導入時のポイント

Q1. 「採用ブランディング」と「採用広報」は何が違うのですか?

A.採用広報は「情報を発信すること」、採用ブランディングは「存在価値を伝えること」です。

採用広報は施策のひとつであり、求人広告やSNSなど“どう伝えるか”の領域を指します。

一方、採用ブランディングはその前提にある“何を、なぜ伝えるか”を含めた活動です。

Q2. 採用ブランディングを始めるには、まず何から取り組めばいいですか?

A.第一歩は「自社の魅力の再発見」です。

まず、「どんな会社になりたいか」ではなく、「どんな価値を社会に届けてきたか」を見つめ直します。

経営層だけでなく、現場社員や新入社員へのヒアリングを通じて、“この会社で働く誇り”や“挑戦している実感”を掘り起こすことが出発点です。

ASAKOでは、このフェーズを「DoからBeへの転換」と呼び、理念・文化・人材像を再定義するところから伴走します。

Q3. 中小企業でも採用ブランディングは必要ですか?

A.むしろ、中小企業こそ採用ブランディングの効果が大きいです。

大企業は知名度や福利厚生で選ばれますが、中小企業は「理念」「人」「文化」で選ばれます。

“ブランド”とは、予算ではなく「伝える一貫性」でつくられるもの。自社の存在価値や働く魅力を正しく伝えれば、「ここで働きたい」という“共鳴採用”が十分に実現できます。

Q4. 採用ブランディングを外部に頼むメリットは何ですか?

A.客観性と翻訳力です。

多くの企業が「自社の魅力をうまく言語化できない」と悩みます。外部パートナーが入ることで、社内では当たり前すぎて気づかない価値を言葉にでき、社外目線で“社会に伝わる形”へと翻訳できます。

ASAKOでは、経営・人事・広報の三位一体でブランディングを設計し、“共感される採用体験”を実装します。

Q5. 採用ブランディングの成果はどのように社内へ波及しますか?

A.「誇り」「共感」「語り」が連鎖します。

採用で生まれた共感は、入社後のエンゲージメントや社内のストーリーテリング文化へと波及します。

それにより、社員自身が自社の存在価値を語れるようになり、ブランドが「外に伝わる前に、内で育つ」状態が生まれます。

これがASAKOの定義する“インナー × アウター一体型ブランディング”の成果です。

まとめ|採用ブランディングがもたらす未来 ― “働く誇り”が企業の競争力になる

“働く誇り”が、企業の競争力になる。

採用ブランディングとは、単に求職者を集めるだけでなく、企業を内側から強くする「経営戦略」でもあります

待遇チキンレースによって、待遇や条件は同質化しても、“この会社で働く誇り”は、唯一無二のものです。

いま、優秀な働き手ほど“待遇”ではなく“パーパスへの共鳴”や“カルチャーフィット”で企業を選びます。

採用ブランディングの目的は、「この会社で働く誇り」で人を惹きつけること。その共鳴が、採用・定着・成長の循環を生み出します。

【無料DL】採用難を突破する「パーパス採用ブランディング」ソリューション資料

応募が集まらない、定着しない、エンゲージメントが高まらない。採用の課題は、もはや「求人広告」や「待遇の改善」だけでは解決できません。

いま必要なのは、給与や待遇ではなく、「なぜこの会社で働くのか」という誇りと意味を伝えること。それを仕組みとして実現するのが、ASAKOの 「パーパス採用ブランディング」ソリューション です。

「とりあえず話を聞いてみたい」「今のブランド戦略に不安がある」という方も、お気軽にご相談ください。