ソリューション・事例

2025.11.03

パーパスを軸にした事業変革ブランディング|経営・組織・ブランド再構築の全貌

本記事の要約

市場の成熟化・技術革新・ESG経営の時代において、ブランドはもはや広告だけでなく「経営のOS」として機能すべき存在です。

パーパス(存在価値)を軸に経営・事業・組織・文化を変革していくことで、理念を利益に変え、社員・顧客・社会を共鳴でつなぐ。

それこそが、企業が持続的に選ばれ続けるための“変革のブランディング”なのです。

目次

「事業変革ブランディング」とは:変化する時代を生き抜く経営戦略

「ブランドは、変化を語るものではなく、変化そのものになっていく。」

いま、あらゆる産業で“変わらなければ生き残れない”時代が訪れています。

市場は成熟化し、製品やサービスの機能だけでは差がつかなくなりました。同時に、テクノロジーの進化が業界の境界を曖昧にし、異業種からの参入が常態化しています。

さらにESG経営、サステナビリティ、人的資本経営といった社会的潮流が、「企業は何のために存在するのか」という根源的な問いを突きつけています。

いまや、企業は単にモノやサービスを提供する存在を越えて、社会と共に価値を創り出す“共創的存在”へと進化することが求められています。

このような変化の中で、ブランディングはもはや「広告」や「デザイン」の領域にとどまりません。

ブランドとは、企業がどんな変化を起こしたいのかを示す「変革の意志」そのものです。

なぜなら、ブランドが持つ「パーパス(存在理由)」は、単に企業の想いを表すスローガンではなく、経営・事業・組織・文化を一貫して導く“行動のOS”だからです。

かつては、事業戦略が先にあり、ブランディングはそれを「どう見せるか」という後付けの役割でした。

しかし現在は逆です。パーパスを起点に事業そのものを変革することこそが、企業が持続的に選ばれるための新しい経営戦略になっています。

「事業成長」と「ブランド成長」は、もはや別々に語ることができません。

ブランドを変えるとは、企業の“存在の在り方”を変えること。その変化を意図的に設計できる企業だけが、これからの時代に生き残ります。

なぜ“事業が変わらない”のか ― 分断されたブランド・経営・組織構造の限界

多くの企業が「変わりたいのに変われない」と感じているのは、意識や努力の問題ではありません。

本質的な原因は、経営・ブランド・組織が分断された構造にあります。

たとえば、経営は「数字」、広報・宣伝は「広告」、人事は「制度」として独立し、それぞれが異なる目的やKPIで動いているケースが少なくありません。

経営企画は中期経営計画で“成長戦略”を語り、マーケティング部門は“ブランド認知”を追い、人事部門は“従業員エンゲージメント”を改善する──。

しかし、それらの取り組みが同じ「存在理由(パーパス)」を起点に設計されていない限り、組織全体に一貫性は生まれません。結果として、

- 「ブランドは外に向けた発信」

- 「戦略は内部の数字管理」

- 「文化は属人的に語られるもの」

という“静的なブランド経営”が生まれてしまいます。

この構造では、どれだけ広告を打っても、どれだけ理念を掲げても、現場の行動や事業の意思決定に変化が起きません。

本来、ブランドとは「事業の語り方」ではなく「事業の動かし方」です。つまり、経営・ブランド・人材の3つをつなぐ “変革のOS”としての役割を持つべきものです。

変わらない理由は“意識”ではなく“構造”です。

「ブランディングをやっても事業が変わらない」のではなく、「ブランディングを“事業と切り離して”行っている」ことこそが問題なのです。

この分断を統合し、経営とブランドを一つの軸で再設計することが、これからの企業変革における最初のブレイクスルーになるのです。

ブランディングは経営のOSである ― パーパスを起点とした事業変革の設計思想

ブランディングとは、見せ方を変えることではありません。それは、企業の“動き方”そのものを変えることです。

ブランドは、ロゴや広告、スローガンといった“表層の装飾”ではなく、経営・事業・人材・文化を貫く「変革のOS(Operating System)」として機能するべきものなのです。

たとえば、OSがアップデートされると、すべてのアプリケーション(=戦略・施策・制度)が新しい思想のもとで再構築されます。

ブランディングも同じです。

パーパス(存在理由)をOSとして再定義することで、経営判断の基準、事業の方向性、社員の行動原理が一貫性をもって動き始めます。

このOSが整っていない企業では、各部署が別々のプログラムを動かしてしまい、全体最適が失われてしまうのです。

パーパスを“変革の起点”に据える理由

では、なぜブランディングのOSに「パーパス」が必要なのでしょうか。

それは、パーパスが企業を「目的」で動かすエネルギーだからです。

利益や効率だけでなく、「何のために存在するのか」「社会にどんな変化を起こしたいのか」という“Why”が明確である企業ほど、社員は迷わず行動し、顧客は深く共鳴します。

この「Why」を中心に据えることで、

- 経営戦略は“どこへ向かうか”の指針となり、

- 組織文化は“どうありたいか”の姿勢として根づき、

- ブランドは“何を約束するか”という体験として社会に伝わります。

つまりパーパスは、経営とブランドを貫く一本の軸のような存在なのです。

経営の“統合思考”へのシフト

従来の企業経営は、「戦略」「ブランド」「人事」「サステナビリティ」が別々に語られてきました。

しかし、これからの時代は、それらを統合して考える“Integrated Thinking(統合思考)”が求められます。

ブランディングをOSとして再定義することは、この統合思考を経営に実装することにほかなりません。

つまり、ブランディングとは経営の一部ではなく、経営そのものを動かす「設計思想」なのです。

ブランド=経営変革の設計思想

ブランディングとは、「見せ方」ではなく「在り方」をデザインする行為です。

それは、企業が社会の中でどんな変化を起こし、どんな未来を描くのかを構造的にデザインするということでもあります。

パーパスをOSとしたブランディングは、経営を動かし、事業を再構築し、人を動かし、文化を変える。この“内から変わる仕組み”こそが、事業変革の新しい推進力となります。

ASAKO Brand PRISMが導く“パーパスドリブン経営” 7つの構成要素

パーパスを経営のOSとして機能させるためには、理念を掲げるだけでなく、経営・事業・ブランド・組織文化をつなぐ構造的な設計図が必要です。

ASAKOでは、その思想を具体的に実装するためのフレームワークとして、「Brand PRISM(ブランド・プリズム)」を提唱しています。

Brand PRISMとは何か

Brand PRISMは、企業の存在価値を多面的に構造化し、パーパスを中心にブランドを再設計するための“変革デザインのフレームワーク”です。

それは、理念を「言葉」で終わらせず、「事業」と「体験」に翻訳するための7つの構成要素から成り立っています。

1.価値観ペルソナ(Who) ― 誰の共鳴を得たいのか

2.ブランド提供価値(What) ― どんな喜び・成果を届けるのか

3.ブランドパーパス(Why) ― どんな社会を実現したいのか

4.ブランドパーソナリティ(Tone) ― どんな価値観・人格で動くのか

5.ブランドポジショニング(Where) ― どの領域で独自性を発揮するのか

6.ブランドACT(How) ― どう実践し、社会と関わるのか

7.ブランドステートメント(Promise) ― どんな約束として伝えるのか

これら7つの要素は、単独では機能しません。

光がプリズムを通して分光するように、パーパスを中心に全要素が連動することで、“経営・事業・ブランド・文化”が一つの像として浮かび上がります。

Brand PRISMがもたらす変化

PRISMを導入した企業では、次のような変化が生まれます。

- 事業の再定義:既存事業の社会的価値が言語化され、新市場創出の起点となる

- 社員の再共鳴:理念が“行動できる言葉”となり、自律的な動きが生まれる

- ブランドの再構築:外向きの発信が“存在理由の可視化”へと進化する

- 経営の一貫性:全ての意思決定がパーパスに紐づき、説明責任が明快になる

つまりBrand PRISMとは、企業の内外に「共鳴感情の連鎖」を生み出すフレームワークです。

それは、経営理念を再定義するためのツールではなく、理念を“経営・事業・文化を実装”に変えるための設計図なのです。

パーパスで事業が変わる ― 成功企業の共通点と変革事例

パーパスを起点としたブランディングは、単なる理念浸透ではありません。

それは、企業の「在り方」そのものを問い直し、経営・事業・人材、そして社会すらを再構築する「変革の仕組み」です。

ASAKOがBrand PRISMを活用して支援してきた企業の変革には、共通点があります。以下では、代表的な変革パターンを紹介します。

① 受託開発型からソリューション企業へ ― パーパスで事業を再定義した企業

長年、ソフトウェアの受託開発を中心に事業を展開してきた企業の事例です。

顧客の要望に応えることを最優先にしてきた結果、案件単価の下落や人材流動化が進み、

「技術力はあるが、自社の強みが語れない」という課題に直面していました。

ASAKOは、Brand PRISMを活用してこの企業の存在価値(パーパス)を再定義。

「顧客の指示に従ってつくる会社」から、「顧客と共に社会を設計する会社」へと視点を転換しました。

結果として、単発案件中心のビジネスから、顧客企業と長期的に伴走するパートナー型モデルへと進化。

顧客体験の設計、DX戦略支援、データ活用など、上流から価値を生み出す新しい市場ポジションを確立しました。

◎ 変革のポイント

- パーパスを基点に、事業ドメインを「請負開発」から「共創ソリューション」へ再構築

- 技術を“受託業務”ではなく、“社会課題解決の触媒”として再定義

- 顧客との関係を「発注・受注」から「共創・信頼」へシフト

- ブランドの再構築と事業モデル転換を同時に実現

② 理念と事業を統合し、社員エンゲージメントを高めた企業

創業理念が形骸化していた老舗企業の例です。社員の多くが「理念は大切だが、仕事とは関係がない」と感じていました。

ASAKOはBrand PRISMを使い、「自分の仕事がパーパス実現にどうつながるか」を可視化するワークを全社で実施しました。

その結果、社員一人ひとりが自分の仕事を「社会をより良く変える仕事」として捉え直し、組織全体に“共鳴の文化”が芽生えました。

エンゲージメントスコアが向上し、離職率も顕著に低下。「理念が文化に変わる」瞬間を、組織全体で経験した事例です。

◎変革のポイント

- 理念を「社員が使える言葉」に再構築

- 経営・人事・広報が横断的に連携

- 「理解」から「体現」へ──文化として根づくプロセスを設計

③ 事業ポートフォリオ変革を機に、“変革人材”を惹きつけた企業

M&Aを機に事業ポートフォリオの再編を進めていたBtoB企業の例です。

新規事業への投資を強化する一方で、変革を推進する人材が社内外で不足していました。

従来の採用広報は、旧来の事業構造を前提とした“事業紹介型”でした。求職者には「安定感」は伝わっても、「挑戦する意志」は届かず、採用活動は難航していました。

ASAKOはBrand PRISMを用いて、この企業の「社会的な存在価値」と「事業変革の社会的意味」を明確化しました。

そのうえで、採用ブランディングを「待遇」から「変革のストーリー」へと転換。

「この事業で社会をどう変えるのか」というブランドストーリーが採用市場で機能し、挑戦志向の“変革人材”が自然と集まるようになりました。

→変革のポイント

- パーパスを基点に「社会的な存在価値」と「変革の社会的意味」を明確化

- 採用ブランディングを「説明」から「共鳴」へと変換

- 変革人材を惹きつける“挑戦のストーリー”をブランドが語る

共通する成功構造

これら3社の成功には、明確な共通点があります。

- パーパスが経営・事業・人材の共通言語になっていること

部門や職種を超え、全員が同じ“Why”を基準に意思決定している。 - 抽象を構造化するフレーム(Brand PRISM)があること

理念を“感情”で終わらせず、“設計思想”として運用している。 - ブランドを“発信”ではなく“変革のOS”として扱っていること

広報ではなく、経営の中枢にブランディング機能を統合している。

パーパスドリブン経営とは、企業が“何をするのか”ではなく、“なぜそれをするのか”を軸にすべてを再設計することです。

理念が戦略を導き、戦略が人を動かし、人が社会を動かす。その循環を生み出した企業こそ、真に“ブランディングで事業を動かす企業”なのです。

パーパスドリブン・ブランディングの経営効果:採用・定着・文化・業績への波及

パーパスドリブンなブランディングは、理念浸透やイメージ向上の枠を超え、経営成果を内側から高めます。

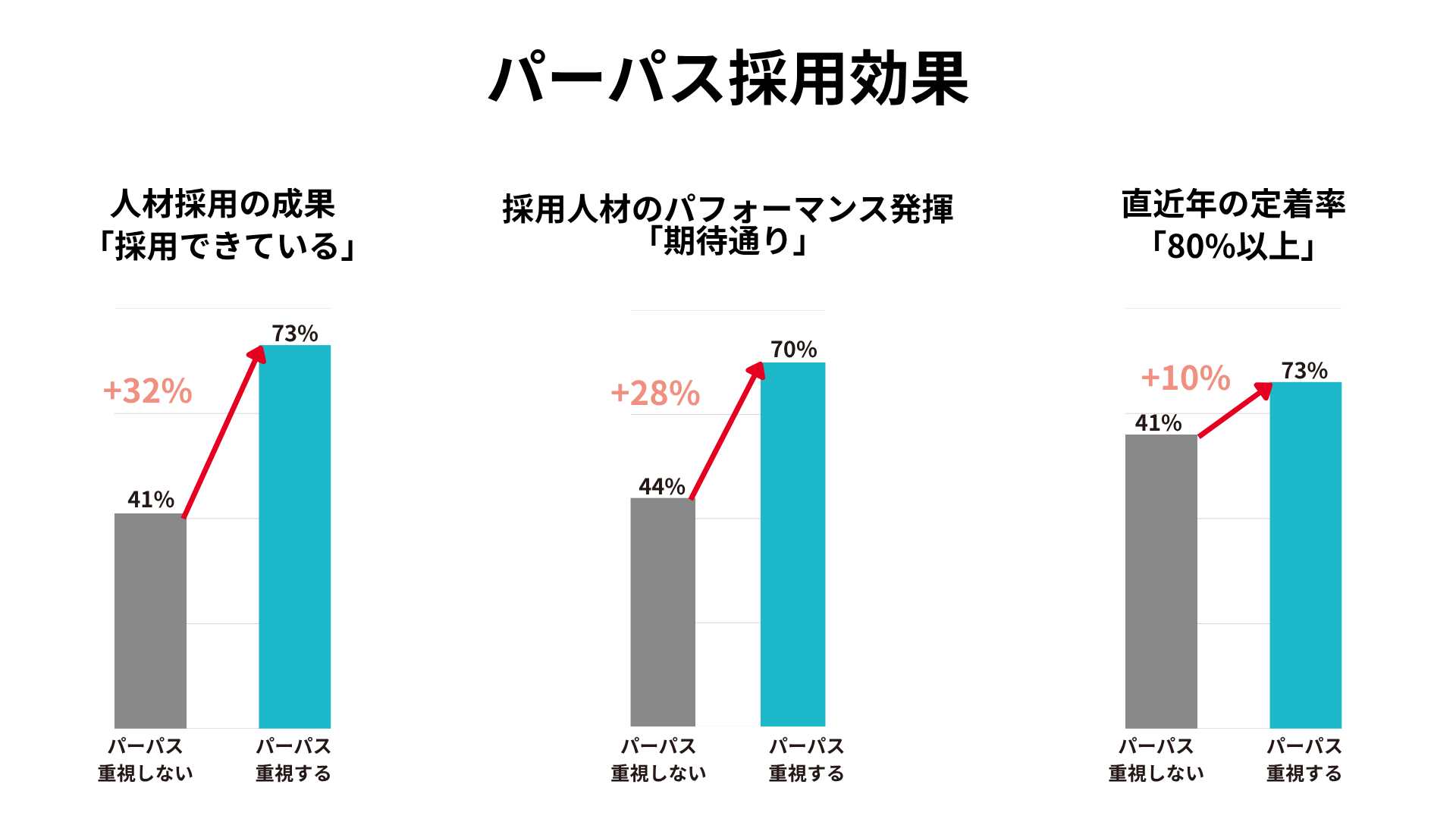

ASAKOでは、Brand PRISMを軸に事業変革を進めた企業において、「採用」「定着」「文化」「業績」の4領域に明確な波及効果が確認されています。

① 採用力の向上 ― 共鳴で惹きつけ、挑戦人材を呼び込む

従来の採用は、「待遇」「制度」「実績」を軸にしたスペック競争でした。

しかし、変革の時代に求められるのは「この企業の存在理由に共鳴できるか」という感情移入です。

パーパスが明確な企業では、応募者の動機が「条件」から「共鳴感情」へと変化します。

「この会社の挑戦に自分も参加したい」という候補者が増え、転職エージェントを通さない自社採用が増えた結果、採用単価が低下し、ミスマッチ離職が減少していきます。

② 定着率の向上 ― 働く意味の再発見が「離れにくい文化」を生む

離職の多くは、「この仕事の意義がわからない」と感じた瞬間に起こります。

ブランドパーパスを導入した企業では、「自分の仕事は社会を良くする一部である」という誇りの感情が芽生えます。

単なる人材維持ではなく、「この会社で成長したい」という内発的ロイヤルティが生まれていきます。

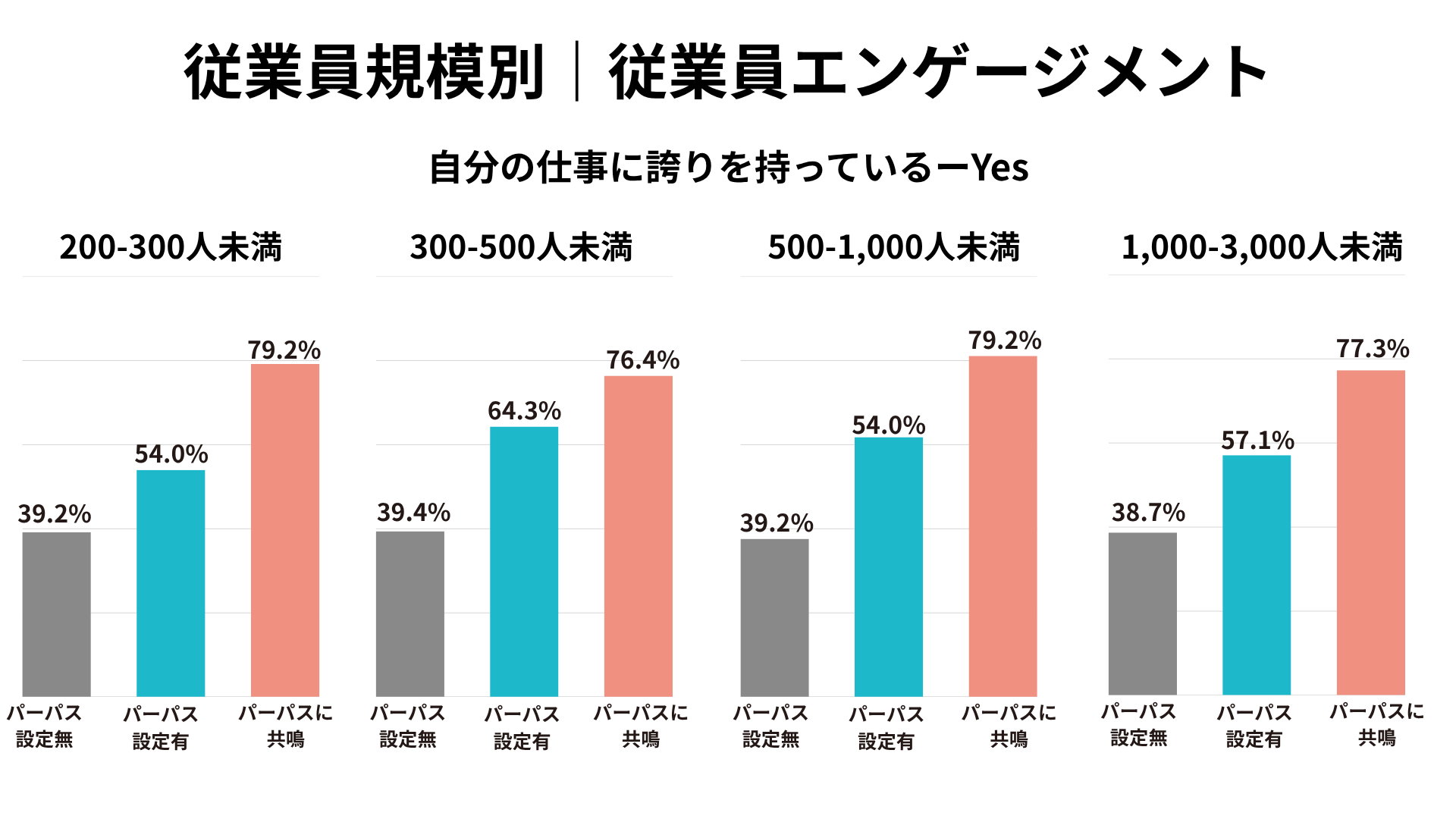

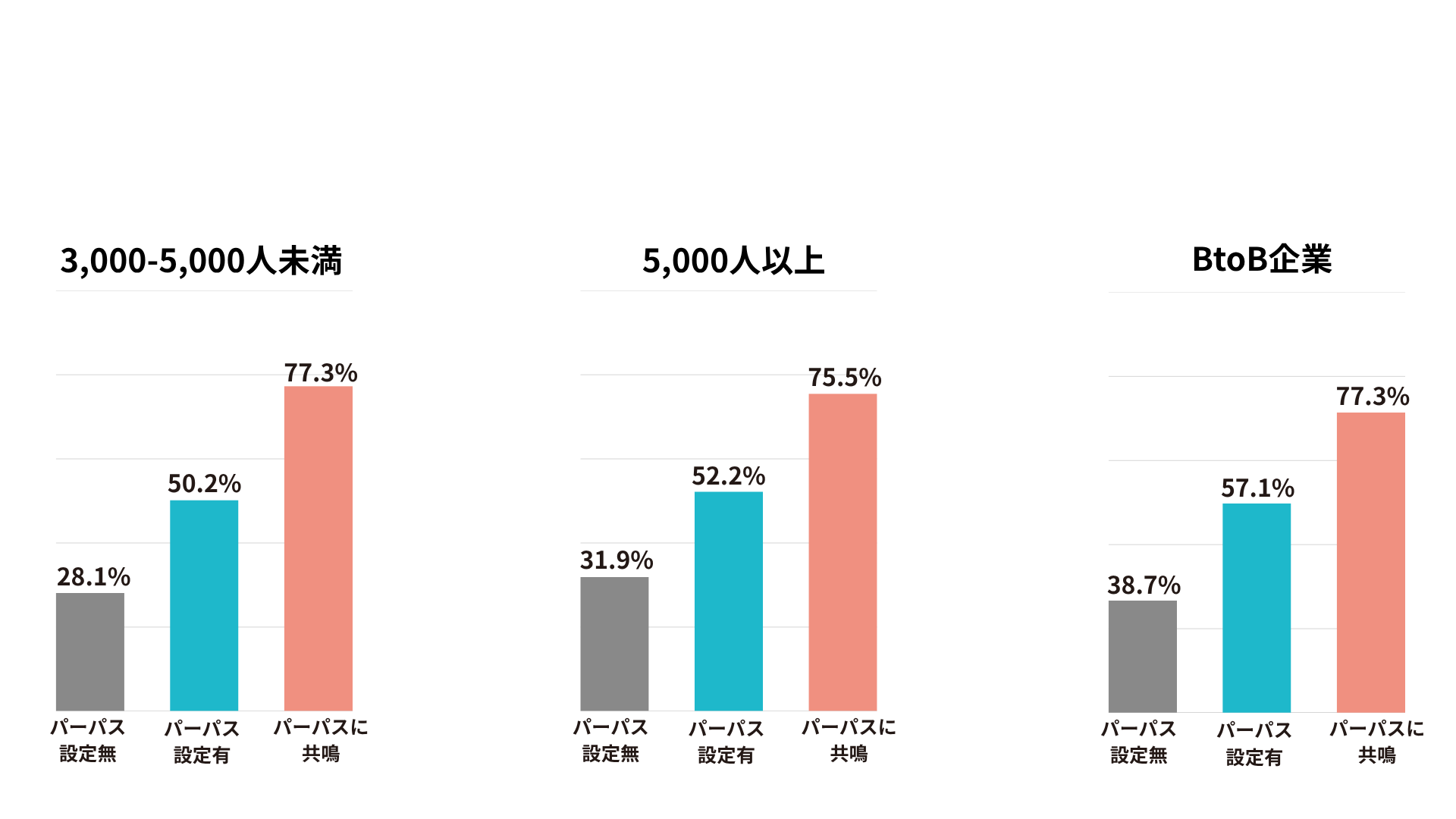

③ エンゲージメントの向上 ― 組織が“自走”し始める

パーパスは、経営理念を“行動できる言葉”に変えるための起動装置です。

「自分の仕事が社会をどう変えていくか」を理解した社員は、上司の指示ではなく、自らの意志で動き始めます。

その結果、会議・プロジェクト・提案において、“待ち”ではなく“創る”文化が形成されていきます。

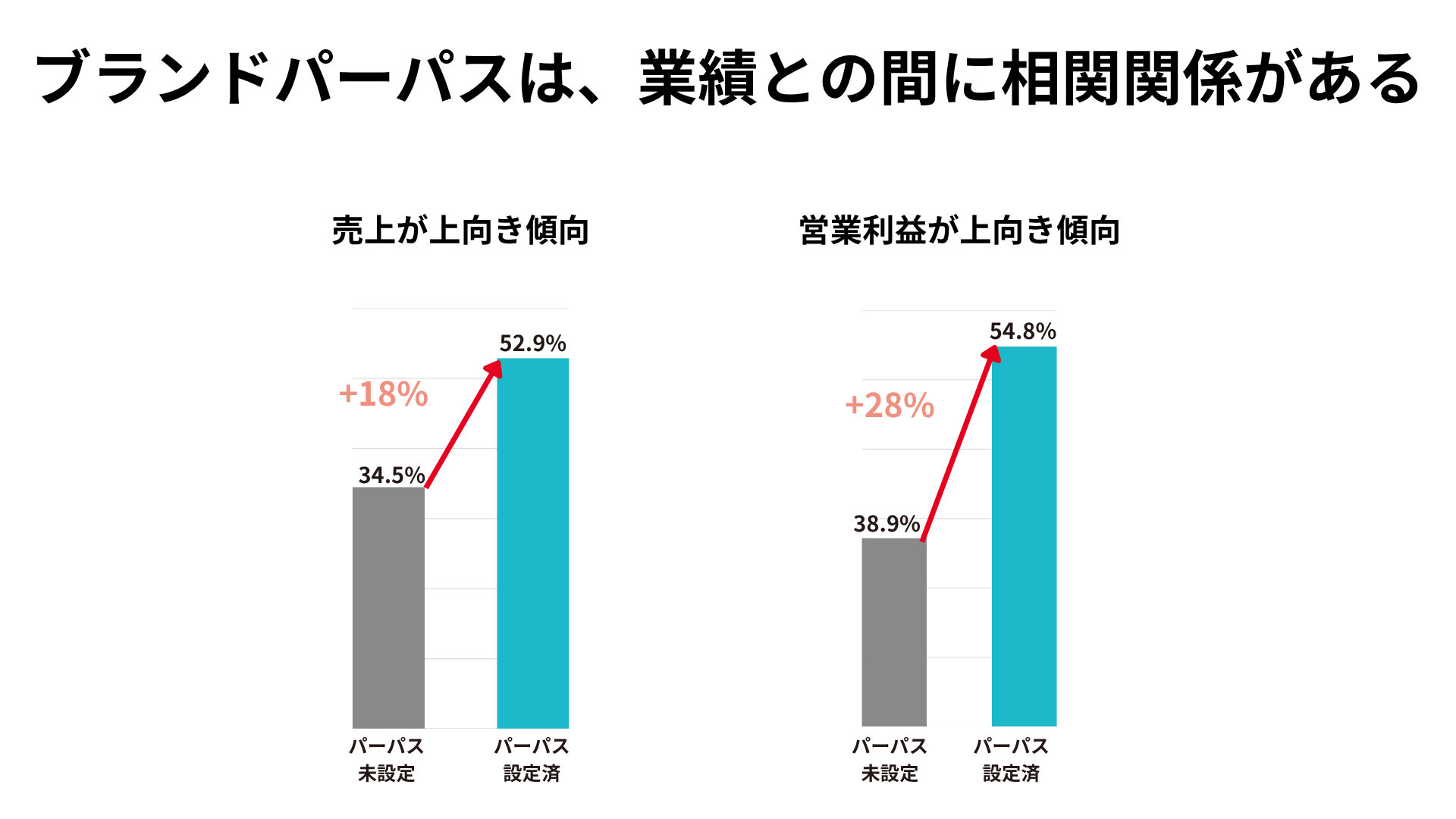

④ ブランド価値と業績への波及 ― 共鳴資本が利益を押し上げる

パーパスに対する社員の共鳴感情が顧客体験の質を変え、顧客の信頼がブランド価値を底上げします。

パーパスが“社会的約束”として一貫して体現されることで、顧客は「その企業の姿勢」も含めて、商品やサービスを選ぶようになります。

パーパスドリブン経営の本質は、理念と利益をつなぐ共鳴感情の連鎖の設計にあります。

FAQ|事業変革とブランディングの関係についてよくある質問

ブランドを「広告」や「デザイン」ではなく、「経営を動かす構造」として扱うとき、多くの企業から共通して寄せられる質問があります。

ここでは、ASAKOが多数のパーパスドリブン変革プロジェクトを支援する中で、経営層・人事・ブランド担当者から最も多く寄せられる5つの質問にお答えします。

Q1. 事業変革とリブランディングは何が違うのですか?

リブランディングは、既存ブランドの「見せ方」や「メッセージ」を刷新する取り組みです。

一方、事業変革におけるブランディングは、「企業の存在の仕方」そのものを再設計するアプローチです。

つまり、リブランディングが「伝え方の再構築」であるのに対し、パーパスドリブン・ブランディングは「事業構造の再定義」です。

たとえば、ソフトウェア受託企業が「何をつくるか」ではなく、「なぜそれをつくるのか」から事業を設計し直す──これが事業変革としてのブランディングです。

ブランドはもはや“広報テーマ”ではなく、“経営設計思想”として機能すべき時代に入っています。

Q2. どの部署が主導すべきですか?

理想は、「経営 × ブランド × 人事 × 現場」の連携体制です。

ブランディングを事業変革のOSとして扱う場合、それは「どの部署の施策か」ではなく、「全社が共有する思考構造」になります。

経営層は方向性を示し、ブランド部門はそれを社会に伝わる言葉に翻訳し、人事は行動・評価の仕組みに落とし込み、現場は顧客との接点で体現する──。

このように “縦の意思”と“横の共鳴”をつなぐ構造をつくることが、パーパスを組織文化として定着させる鍵です。

Q3. 成果はどのように測定すればよいですか?

ブランディングの成果は、“感情移入の度合い”と“経営の変化”の両面で測定します。

まず短期的には、感情指標(共鳴・誇り・信頼)を可視化。サーベイによるエンゲージメントスコア、eNPS、理念共感度などを追跡します。

次に中期的には、経営指標(定着・採用・業績・ブランド価値)への波及を測定します。

離職率・採用単価・顧客ロイヤルティ・売上成長率など、パーパスを“成果変数”に組み込むことで、ROIが明確になります。

Q4. 中小企業にも効果はありますか?

むしろ中小企業こそ、最も効果を発揮します。

限られたリソースの中で競争する企業ほど、「何をするか」より「なぜそれをするのか」が差別化の源泉になります。

パーパスを軸にブランドを再定義することで、事業・採用・組織文化を一気通貫で設計でき、経営判断のスピードと一貫性が飛躍的に高まります。

Q5. 短期的な成果が求められる中で、どうバランスを取ればよいですか?

パーパスドリブン経営は、長期的な理念と短期的な実利を対立させません。むしろ、短期成果の質を高めるための基盤として機能します。

パーパスが明確な企業ほど、社員の意思決定が速く、マーケティング・採用・商品開発などの“短期打ち手”もブレません。

重要なのは、理念を“使える言葉”に変換することです。

理念を抽象のままにせず、業務や行動に紐づく形で実装することで、短期的な成果と長期的な信頼を両立できるのです。

まとめ|ブランドは“変革のストーリー”を動かす経営資産である

「ブランドは、変化を語るものではなく、変化そのものになっていく。」

この言葉が示すように、ブランディングとは単なる外向きの表現活動ではありません。

それは、企業が社会の中でどう在り、どんな社会を共に描いていくのかを決める経営の設計思想そのものです。

かつてブランドは「マーケティングの一部」として扱われてきました。

しかしいまや、パーパス(存在価値)を起点に事業・組織・人材・文化を再構築する「経営のOS(Operating System)」としての役割が求められています。

企業が市場で選ばれ続けるかどうかは、どれだけ広告を打てるかではなく、どれだけ“共鳴感情の連鎖構造”を持っているかで決まります。

社員が自社の存在価値を誇りに思い、顧客がその姿勢に共感し、社会がその挑戦に希望を感じる──その連鎖が「ブランド」という資産を育てていくのです。

【無料DL】ASAKO Brand PRISMソリューションガイド|パーパスを軸にしたブランド変革の全体像

ASAKOが独自開発した「Brand PRISM」は、

- 顧客に選ばれるブランドをつくる外部視点

- 従業員が誇りを持ち、行動に移せる内部視点

- 経済合理性と社会価値を両立させる戦略視点

を統合した、実践的なブランド変革フレームです。本資料では、Brand PRISMの全体像と設計プロセスを網羅的に紹介しています。

「自社にとってのブランドの軸を見つけたい」「採用・定着・文化醸成を一気通貫で解決したい」そんな方は、ぜひ無料でダウンロードください。

「とりあえず話を聞いてみたい」「今のブランド戦略に不安がある」という方も、お気軽にご相談ください。