ソリューション・事例

2025.11.03

社会的存在価値を事業成長に繋げる「ブランドパーパス」徹底解説:経営戦略から実践まで

本記事の要約

ブランドパーパスとは、企業が「なぜ存在するのか」を明確にし、社会的存在価値を起点に経営を再設計する考え方です。

ブランドパーパスを“伝える”だけでなく、社員が行動で体現し、顧客が共鳴することで、共鳴が信頼へと循環します。

採用・定着・エンゲージメント・ブランド価値を高め、企業が社会と共に成長する“共鳴経営”の中核となるのが、ブランドパーパスです。

目次

はじめに|なぜ今“ブランドパーパス”が注目されるのか ― 共鳴感情で選ばれる時代の経営戦略

「ブランドの強さは、存在理由の明確さに比例する。」

近年、企業を取り巻く環境は劇的に変化しています。市場の成熟化により、製品やサービスの機能だけでは差別化が難しくなりました。

いま、人々がブランドを選ぶ基準は“どれだけ便利か”だけでなく、”どのように自分の感情を満たしてくれるか”“どのように社会をより良く変えているか”へと移行しています。

この潮流の背景にあるのは、社会全体の価値観の変化です。気候変動、社会的不平等、テクノロジーによる分断──私たちは「企業が社会とどう関わるのか」をこれまで以上に注視しています。

ESG経営、サステナビリティ、人的資本開示などの広がりは、その関心の高まりを象徴するものです。もはや企業は「何を提供するか」ではなく、「社会に対してどんな意味を持つのか」を問われています。

こうした時代において、注目されているのが「ブランドパーパス」です。

ブランドパーパスとは、企業やブランドが社会の中で果たす社会的存在価値──すなわち、“何のために存在し、誰の幸せに貢献するのか”を明確にするものです。

どれだけ優れた商品を持っていても、どれほど広告を打っても、社会的存在価値が語れなければ、人々の感情に響きません。

いま求められているのは、「何を伝えるか」ではなく、「ブランドの在り方そのものに共鳴してもらえるか」。

ブランドパーパスは、企業がその問いに答え、社会と共鳴しながら持続的に選ばれ続けるための“新しい競争力”の源泉なのです。

定義|ブランドパーパスとは何か ― パーパス経営との違い

ブランドパーパスとは、企業やブランドが社会に存在する意味を明確にし、その価値を社員・顧客・社会と共有するための指針です。

言い換えれば、「自社がこの社会において、どんな変化を起こすために存在しているのか」を示す社会的存在価値の宣言です。

ここでしばしば混同されるのが、「パーパス経営」との違いです。

パーパス経営は、企業全体を“なぜ存在するのか(Why)”という目的意識に基づいて設計する経営思想です。

経営理念、事業戦略、組織文化、人事制度など、あらゆる経営要素をパーパスから逆算して整合させるアプローチといえます。

一方で、ブランドパーパスはその思想を「社会や市場に伝わるかたち」に翻訳するための実践フレームです。

パーパス経営が「企業内部の軸づくり」であるのに対し、ブランドパーパスは「社会との共鳴を生み出す接点づくり」です。

たとえば、企業が「持続可能な社会の実現」を掲げていても、それをどのような製品・サービス・体験・言葉・デザインで具体化するのかが明確でなければ、社会には届きません。

ブランドパーパスは、この“理念から体験への翻訳”を担います。つまり、「内に息づく哲学」を「外に伝わる約束」へと変えるための橋渡し役です。

理念を掲げるだけでは信頼は生まれません。

社員が共鳴し、顧客が実感し、社会が共感する──その三者の間に“共鳴の連鎖構造”をつくることこそが、ブランドパーパスの本質なのです。

背景|ブランドパーパスが経営に不可欠になった3つの理由 ― 社会・市場・組織の構造変化

いま、企業経営において「ブランドパーパス」を持つことは、もはや選択肢ではなく“前提条件”となりつつあります。

その理由は、社会・市場・組織の三つのレイヤーで構造変化が起きているからです。

❶社会構造の変化

気候変動、貧困、ジェンダー、テクノロジー倫理といった社会課題が、かつてないスピードで経営判断に影響を与えるようになりました。

生活者は企業の言葉よりも「行動」でブランドを評価し、投資家は企業価値の源泉を「財務」から「非財務」へとシフトしています。

社会は企業に、“利益を超えた存在価値”を求めているのです。

❷市場構造の変化

モノやサービスがコモディティ化し、どの業界も「品質・機能・価格」だけでは選ばれなくなりました。

顧客が重視するのは、“自分の価値観と共鳴できるか”“そのブランドと関わることでどんな意味が生まれるか”。

共鳴と共創の関係が、購買や支持の新しい軸になっているのです。

❸組織構造の変化

採用難・離職率の上昇・ミレニアル/Z世代の台頭などにより、社員が企業を選ぶ基準も大きく変わりました。

社員は「待遇」だけでなく「自分の価値観に合っているか」を基準に働く時代へ。

自社の存在価値が明確であり、その理念に共鳴できる組織ほど、エンゲージメントも生産性も高くなることが各種データでも示されています。

こうした社会・市場・組織の三位一体の変化の中で、ブランドパーパスは経営の中心軸として再定義されつつあります。

それは、企業が単に利益を追うだけの存在から、社会と共に価値を創り出す存在へと進化するための“羅針盤”です。

ブランドパーパスが明確な企業は、ステークホルダー全体に一貫したメッセージを発信でき、意思決定や行動に迷いがありません。

逆に、それを持たない企業は、短期的な打ち手に流され、社会からの信頼を失っていくリスクを抱えます。

時代は、“何をする企業か”ではなく、“なぜその企業であるか”を問うフェーズに入っています。

その問いに最も力強く答えるもの――それが「ブランドパーパス」なのです。

実践|ブランドパーパスの作り方 ― 経営に落とし込む5つのステップ

ブランドパーパスを実際の経営やブランド活動に落とし込むためには、理念を掲げるだけでなく、構造的に設計し、組織全体に浸透させるプロセスが必要です。

ASAKOでは、そのプロセスを「理解 → 抽出 → 構造化 → 実装 → 共鳴」の5ステップに整理し、再現性のある設計思想として体系化しています。

STEP1|現状を理解する ― 組織と社会の“いま”を見極める

ブランドパーパス策定の第一歩は、自社と社会の現状を正しく把握することです。

パーパスは理想論からではなく、現実の課題から生まれます。

経営層・現場・顧客・社会の視点を重ね、「どんな社会変化が起きているのか」「自社はどのように貢献できるのか」を明らかにします。

PEST・3C分析を用いて外部環境を可視化し、内部では理念・文化・社員意識・顧客体験を棚卸しします。

この段階で重要なのは、“理想を描く前に、現実を直視する”姿勢です。現状把握こそが、ブランドパーパス策定の出発点となります。

STEP2|本質を抽出する ― 組織の“存在価値”を言語化する

次に、ASAKO独自のフレームワーク「Brand PRISM」を活用し、組織の存在価値を多面的に構造化します。

Brand PRISMは、以下の7要素から構成されます。

①価値観ペルソナ(誰に共鳴するのか)

②ブランド提供価値(どんな喜びを届けるのか)

③ブランドパーパス(どんな社会を実現したいのか)

④ブランドパーソナリティ(どんな価値観・人格を持つのか)

⑤ブランドポジショニング(どの領域で独自性を発揮するのか)

⑥ブランドACT(どう実践・運用するか)

⑦ブランドステートメント(どんな約束として伝えるか)

これらを体系的に整理することで、「誰に・何を・なぜ・どのように」価値を届けるのかを明確化します。

理念を抽象的なスローガンではなく、“ビジネスを導く設計図”へと進化させるフェーズです。

STEP3|体験へ翻訳する ― 言葉を“感じられる形”に変える

定義したブランドパーパスを、社会や顧客に“伝わる体験”として設計します。

ブランドステートメント、スローガン、ビジュアルアイデンティティ(VI)、商品デザイン、コミュニケーション戦略など、すべてのタッチポイントを統合し、一貫したブランド体験を構築します。

この段階での鍵は、“伝える”よりも“感じさせる”こと。

広告、店舗、採用、社員のふるまい──あらゆる接点がブランドのメディアとなります。

理念を視覚・言語・行動に統合することで、ブランドの存在理由が自然に伝わる状態をつくります。

STEP4|組織に実装する ― 社員が“自走できる仕組み”をつくる

ブランドパーパスは、社員一人ひとりの行動に息づいてこそ力を発揮します。

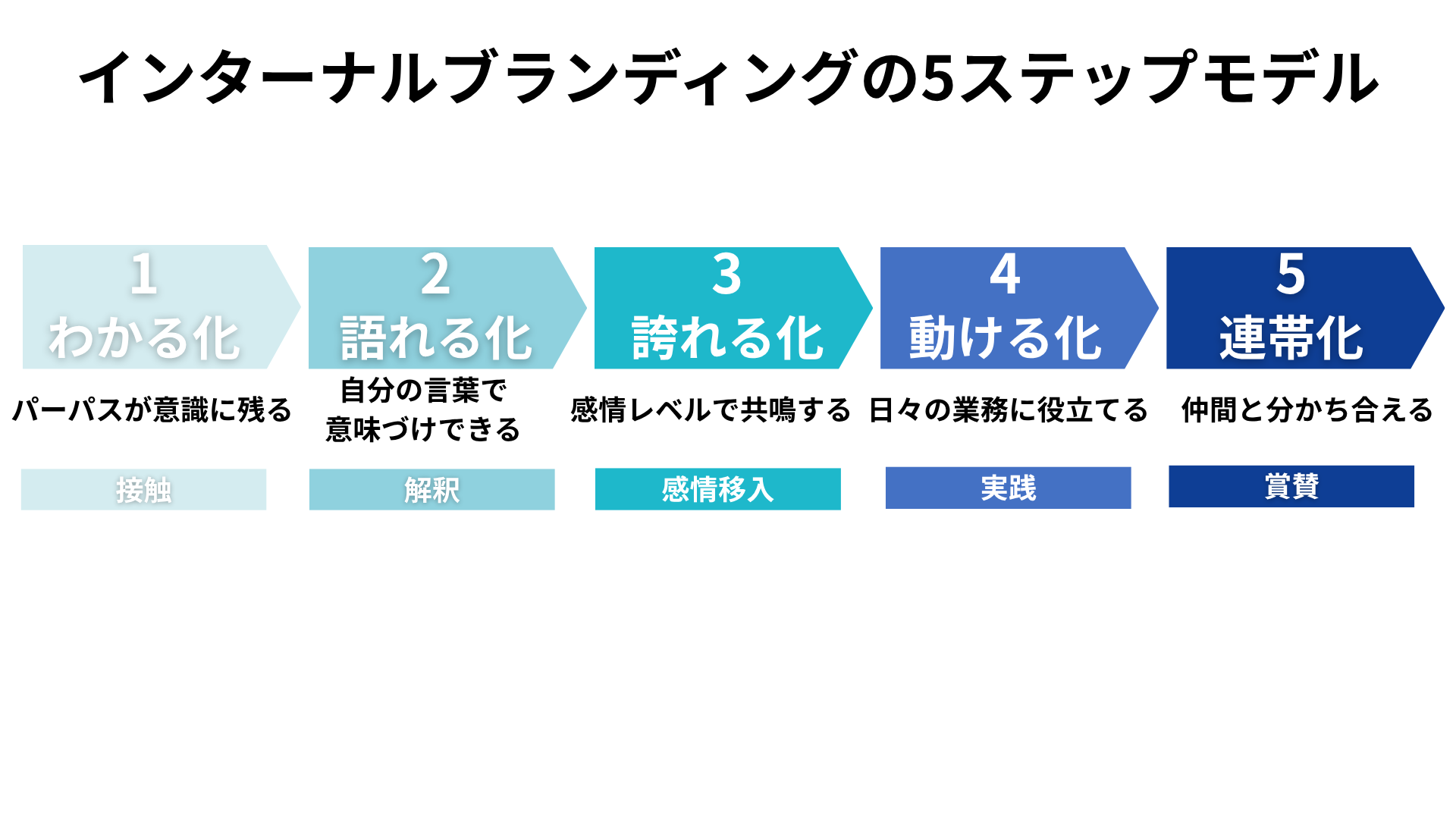

ASAKOでは、理念を「知っている」から「使える」へ変えるために、インターナルブランディングの5ステップ(わかる化→語れる化→誇れる化→役立つ化→連帯化)で段階的に実装します。

経営者メッセージ動画やパーパスワークショップ、ストーリーテリング研修、パーパスカードや名刺などのツールを組み合わせ、社員が自らの仕事を通してパーパスを“実感・体現”できる環境を整えます。

理念を“伝える”ではなく、“行動で使える”仕組みにする。それが、ブランドパーパスを経営に根づかせる最大の鍵です。

STEP5|社会に共鳴させる ― 外に“信頼の循環”を生み出す

最後のステップは、社内で培ったパーパスを社会へと発信し、共鳴の輪を広げることです。

採用ブランディング、サステナビリティ広報、ブランドマーケティングなど、外部コミュニケーション全体をパーパスドリブンに再構築します。

ここで重要なのは、“伝えること”よりも“感情移入を促すこと”。

社員の言葉と行動から生まれるリアルなストーリーこそが、最も強いブランドメッセージとなります。

社会に共鳴を生み、共鳴が感情移入へ、感情移入が選択へとつながる。

この循環が生まれたとき、ブランドパーパスは「理念」ではなく、「経営の力」として機能します。

ブランドパーパスを策定するプロセスは、単なるメッセージ開発ではありません。

それは、企業が「なぜ存在し、どんな社会をつくるのか」を全員で再発見し、社会と共に進化するための変革の旅路なのです。

成果|ブランドパーパスがもたらす4つの経営効果 ― 採用・定着・エンゲージメント・ブランド価値

ブランドパーパスの策定は、単なる理念の言語化ではなく、企業の「経営成果を高める仕組みづくり」です。

ブランドパーパスは、うまく機能すると、社会や顧客の共感を得るだけでなく、採用・定着・エンゲージメント・ブランド価値といったあらゆる経営指標に波及します。

ASAKOでは、ブランドパーパスの実装を通じて多くの企業で4つの経営効果が確認されています。

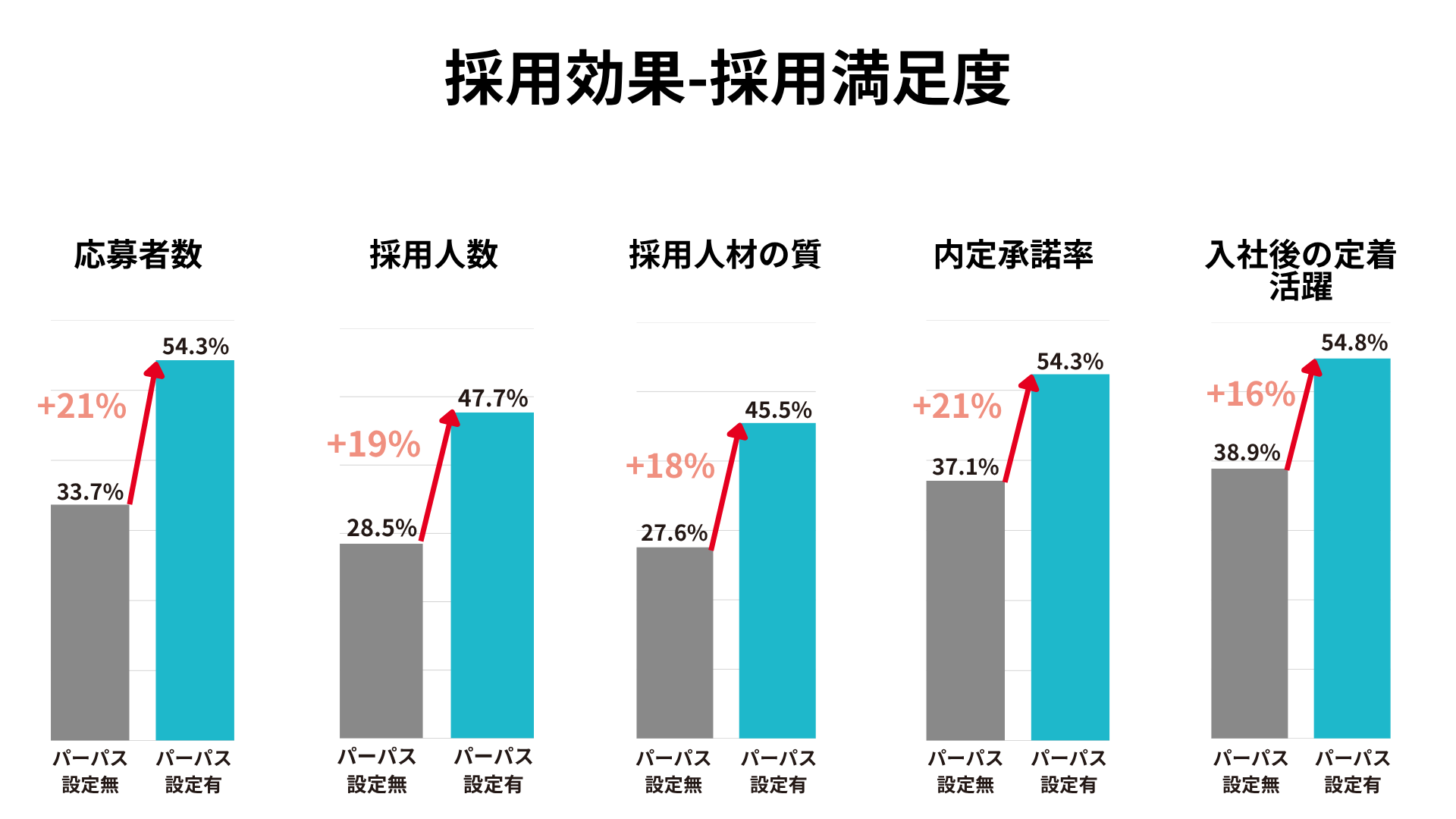

1. 採用力の向上 ― 「共鳴」で惹きつけ、「価値観」で選ばれる

採用市場が「条件」から「価値観」へとシフトする中、ブランドパーパスは企業の存在価値を可視化し、“どのような社会を実現する企業なのか”を明確にします。

これにより、候補者は「ブランドパーパスに共鳴したから応募した」と語るようになり、単なる待遇マッチではなく“価値観マッチ”で採用できる状態へと変わります。

結果として、採用単価の削減と早期離職率の低下が同時に実現していきます。

2. 定着率の向上 ― 「働く意味」がある職場は、離れにくい

離職の多くは、「ここで働く意味を見失った瞬間」に起こります。

ブランドパーパスが明確であれば、社員は自分の仕事を「自分の仕事には意味がある」「自分の仕事は社会につながっている」と感じられるようになります。

企業が「働く誇り」を提供できるとき、ブランドパーパスは最も強力な離職防止策となります。

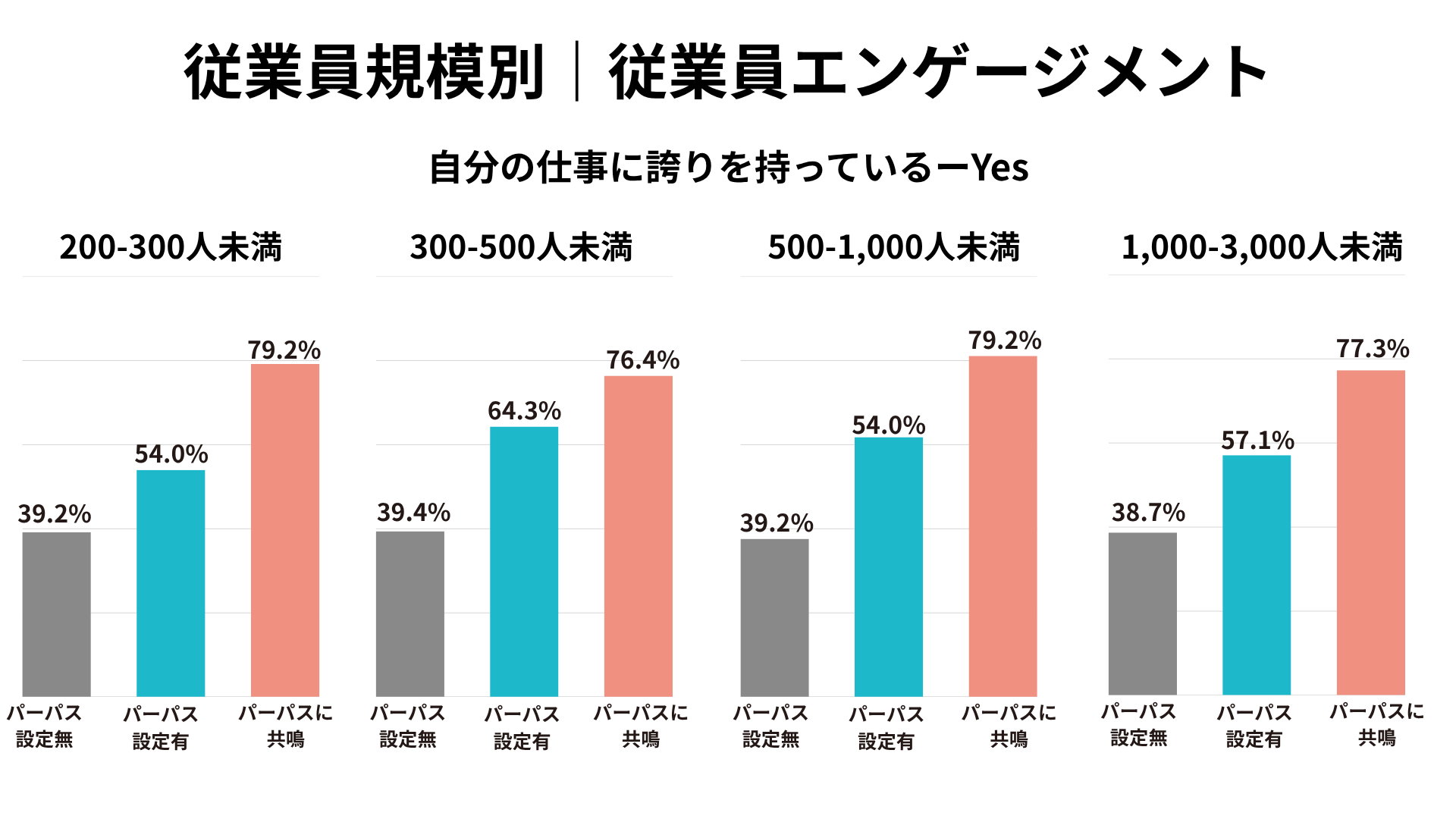

3. エンゲージメントの向上 ― 自発的に動く組織文化を育てる

ブランドパーパスは、社員の行動の「判断軸」として機能します。

自分の仕事がパーパスにどう貢献しているかを理解した社員は、上司の指示を待たずに行動し、仲間を巻き込みながら課題解決を進めるようになります。

この“自走する個”の連鎖が、組織全体の心理的安全性や称賛文化を生み出し、エンゲージメントスコアの向上に直結します。

「この会社で働くことが誇り」と思える状態こそが、ブランド文化の成熟を意味します。

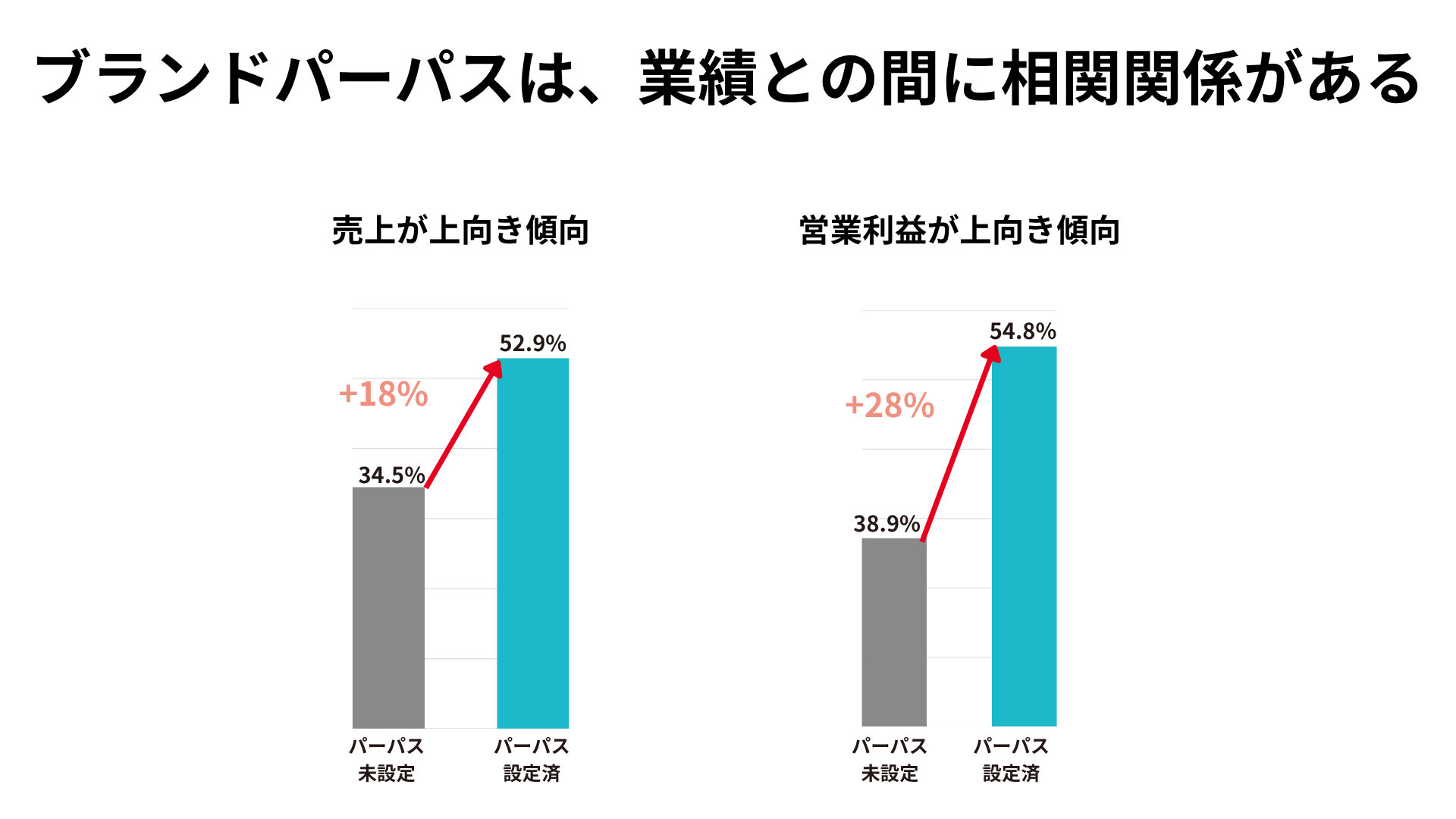

4. ブランド価値と業績への波及 ― 「共鳴資本」が成果を生む構造

社員がブランドに感情移入し、顧客がその姿勢に共鳴することで、企業には“共鳴資本”が蓄積されます。

これは、短期的な広告効果ではなく、長期的な信頼・再購買・紹介・ファン化へとつながる「経営の無形資産」です。

ブランドパーパスによって、企業活動全体が一貫したストーリーを持ち、ESGや人的資本経営といった社会的要請にも整合する。

結果として、ブランドは“社会から選ばれ続ける競争力”を手に入れるのです。

ブランドパーパスは「未来への投資」である

ブランドパーパスは、短期的なキャンペーン施策ではなく、企業が“共鳴され、選ばれ続ける組織”へと進化するための投資です。

社員の誇りが顧客の感情移入を生み、感情移入がブランド価値と業績を支える――

その循環構造こそが、これからの企業競争力の源泉になります。

ブランドパーパスとは、経営・人材・社会価値をつなぐ「共鳴資本のマネジメント」であり、企業が“存在する意味”を成果へと変える最も戦略的な経営アプローチなのです。

FAQ|ブランドパーパスに関するよくある質問 ― 導入・推進・社内浸透のポイント

ブランドパーパスの策定を検討する企業から寄せられる、代表的な質問にお答えします。

理念を言語化するだけで終わらせず、経営や現場の変化につなげるためのヒントとしてご活用ください。

Q1. 「ブランドパーパス」と「企業理念」は何が違うのですか?

企業理念は、組織の価値観や存在意義を内向きに表したものです。一方、ブランドパーパスは“社会に対する約束”として外向きに機能するものです。

理念が「私たちはどうありたいか」を示すのに対し、ブランドパーパスは「社会に対してどんな変化を起こしたいか」を言語化します。

つまり、ブランドパーパスは理念を社会に翻訳し、顧客や社員、投資家が共鳴できる“共有の目的”として再定義するものです。

Q2. ブランドパーパスは、すでに経営理念がある企業にも必要ですか?

必要です。むしろ、理念を“再起動”させたい企業こそ導入すべきです。

長く続く企業ほど、理念が形骸化し、「日常の意思決定とつながっていない」状態に陥りがちです。

ブランドパーパスは、その理念を現代の社会文脈に照らして再構築し、「現場で使える言葉」としてアップデートする役割を果たします。

理念を時代に合わせて再定義し、社員や社会と再びつながる。そのための実践フレームが、ブランドパーパスです。

Q3. どの部署が主導すべきですか?

理想は「経営 × ブランド・広報 × 人事 × 現場」の連携です。

ブランドパーパスは、単なるマーケティング施策ではなく、経営と組織文化を貫くテーマです。

経営層が方向性を示し、ブランド部門がストーリーを設計し、人事が制度に落とし込み、現場が実践する。

この“縦と横の協働”が実現すると、パーパスは理念ではなく文化として定着します。

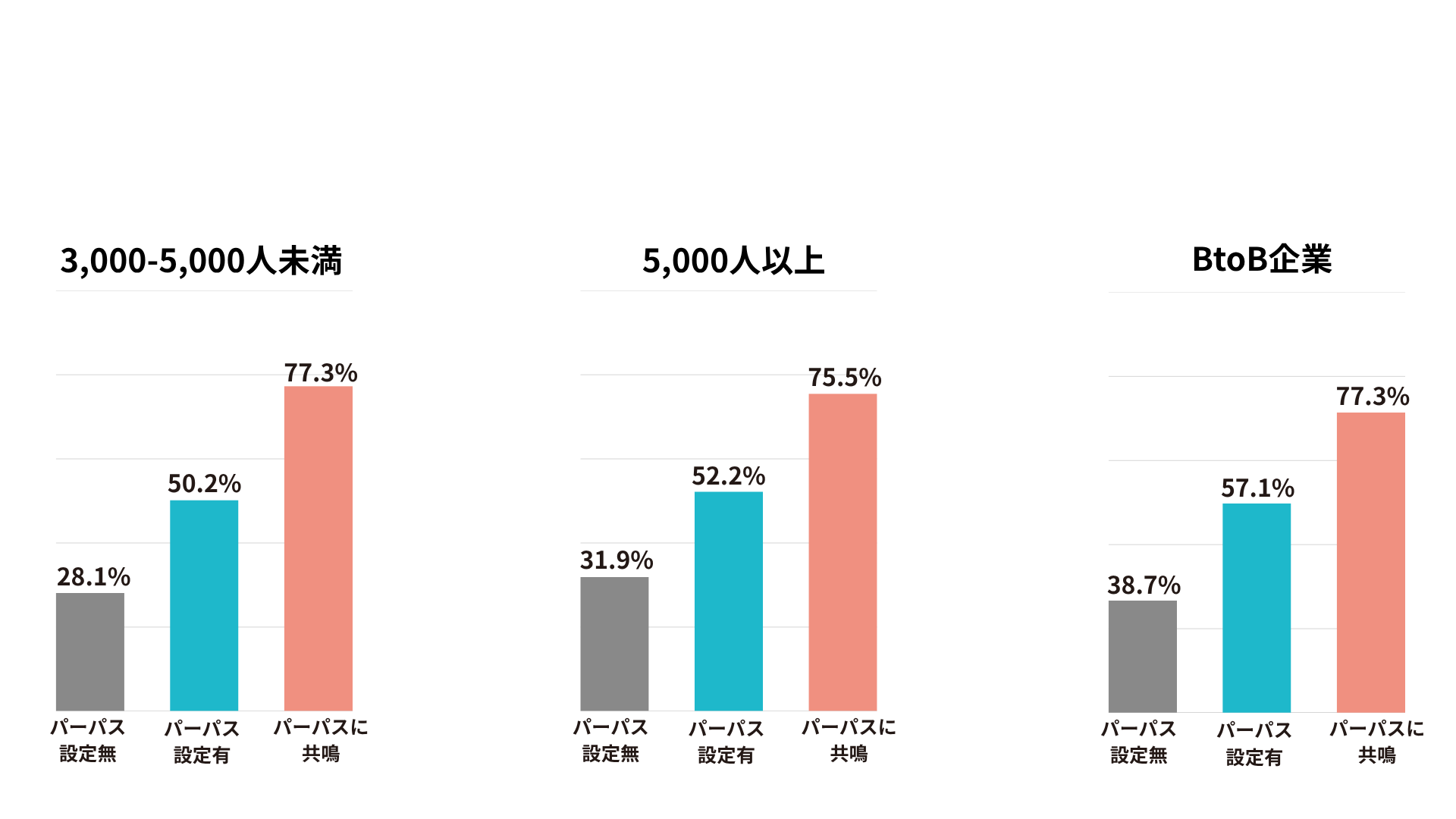

Q4. BtoB企業にもブランドパーパスは必要ですか?

もちろんです。BtoB企業こそ、ブランドパーパスが競争力の源泉になります。

BtoBの取引では、製品や技術が同質化しやすく、最終的に選ばれる理由は「パートナー」としての「信頼」に移ります。

BtoBの顧客は「何を買うか」よりも「誰と組むか」「カルチャーがフィットするか」で判断する時代です。

ブランドパーパスは、BtoB企業が社会的意義と技術的価値を結びつけ、「共に未来をつくるパートナー」として信頼を獲得するための最強の武器になります。

Q5. ブランドパーパスを社外にも発信すべきですか?

はい。ブランドパーパスは、社会との「共感関係」を築く起点です。

採用活動、IR、サステナビリティ、PRなど、あらゆる外部接点を貫くメッセージ軸として活用します。

ただし、重要なのは“語る前に体現する”こと。

社員が自らの言葉でパーパスを語れる状態になってはじめて、外への発信が説得力を持ちます。

ブランドパーパスは、企業が「社会にどう存在するか」を再定義する経営の羅針盤です。

理念と戦略、社員と顧客、そして社会をつなぐ“共鳴の言葉”として機能させることで、

企業はどんな環境変化にも揺るがない「文化としての強さ」を手に入れるのです。

まとめ|ブランドパーパスは企業の“社会的存在価値”を成果に変える経営基盤である

ブランドパーパスとは、企業が「なぜ存在するのか」を起点に経営を再設計するための仕組みです。

それは単なるスローガンや理念の言語化ではなく、社会的な存在価値を通して経営と社会、社員と顧客を“共鳴感情”でつなぐ新しい経営基盤です。

市場が成熟し、価値観が多様化するいま、商品力や広告だけでは選ばれ続けることはできません。

企業が持続的に選ばれるためには、社会的存在価値(パーパス)を明確にし、それを社員が日々の行動で体現し、顧客がその姿勢に共鳴する──

この「内から外へ」「共感から信頼へ」という循環を生み出すことが不可欠です。

ブランドパーパスを軸にした企業は、短期的な売上だけでなく、長期的な信頼・感情移入・文化という無形資産を積み上げていきます。

いまこそ企業は、自らの存在価値を再定義し、社会と共鳴しながら進化する時代へ。

ブランドパーパスは、その未来への羅針盤であり、経営を“共鳴感情で動かす”ための最も確かな方法論なのです。

【無料DL】ASAKO Brand PRISMソリューションガイド|パーパスを軸にしたブランド変革の全体像

ASAKOが独自開発した「Brand PRISM」は、

- 顧客に選ばれるブランドをつくる外部視点

- 従業員が誇りを持ち、行動に移せる内部視点

- 経済合理性と社会価値を両立させる戦略視点

を統合した、実践的なブランド変革フレームです。本資料では、Brand PRISMの全体像と設計プロセスを網羅的に紹介しています。

「自社にとってのブランドの軸を見つけたい」「採用・定着・文化醸成を一気通貫で解決したい」そんな方は、ぜひ無料でダウンロードください。

「とりあえず話を聞いてみたい」「今のブランド戦略に不安がある」という方も、お気軽にご相談ください。