問題解決・思考術・ノウハウ

2025.11.03

インターナルブランディングで解決!採用・定着・生産性を高める経営戦略

本記事の要約

いま、採用難や離職の増加、従業員エンゲージメントの低下が深刻化する中で、企業が強くなる鍵は「内側からのブランド強化」です。

インターナルブランディングは、理念やパーパスを“伝える”だけでなく、“現場で使える仕組み”へと変えるアプローチです。

社員が感情移入し、自走し、誇りを持って働くことで、採用・定着・生産性を高め、文化としてブランドを育てていきます。

目次

はじめに|採用難・離職・モチベーション低下を解決する「内側からのブランド経営」

いま、多くの企業が「人が採れない」「人が育たない」「人が定着しない」という共通の課題に直面しています。

採用市場は年々競争が激化し、若手を中心に“働く意味”や“価値観を共有できる企業であるか”が選ばれる理由になりつつあります。

また、在籍社員のモチベーションやエンゲージメント低下も深刻化しており、単なる給与や待遇だけではつなぎとめることが難しくなっています。

こうした状況の中で、企業の競争力を左右するのは、外に向けたブランド発信よりも、「内側にあるブランドの力」です。

どれだけ優れたメッセージを発信しても、社員がそれを自分ごととして体現できていなければ、外部には響きません。いま必要なのは、理念を“浸透させる”ことではなく、社員一人ひとりが“行動で自走できる”状態をつくること。

そのための取り組みこそが、インターナルブランディングです。

インターナルブランディングとは、経営理念やパーパスを社員が自分の仕事の意味と結びつけ、自発的に行動に移せるようにする「事業変革の起点」です。

つまり、インターナルブランディングは広報活動の一部ではなく、事業戦略の中核そのものなのです。

定義|インターナルブランディングとは?理念を“伝える”から“使う”へ

インターナルブランディングとは、企業の理念やパーパスを、社員一人ひとりの解釈や行動にまで落とし込む取り組みです。

単にメッセージを共有する活動ではなく、ブランドを起点に行動や連帯をつくることが目的です。

ブランドとは、広告やデザインで形づくられるものではなく、社員のふるまいや判断、そして日々の仕事を通じて顧客が感じ取る“感情移入の総和”です。

社員が自社の存在価値を理解し、共感し、自分の仕事の中で体現できるようにすることで、ブランドの一貫性と信頼性を内側から支えます。

つまり、インターナルブランディングとは、ブランドを“外に伝える前に、内で生かす”活動なのです。

社員が自社のブランドを自分の誇りとして語れるようになったとき、そのエネルギーは自然と顧客や社会に伝わっていきます。

背景|理念浸透の限界と課題──“浸透”から“共鳴・自走”へのアップデート

多くの企業が「理念浸透」や「ブランド浸透」という言葉を掲げてきました。しかし、実際の現場ではその多くが“伝えるだけ”の活動にとどまっています。

社内ポスターの掲示や、スローガンを唱和する朝会、冊子での共有など──

どれも一定の効果はありますが、社員の意識や行動が変わらなければ、ブランド価値を生み出すことはできません。

こうした「浸透させる」型のアプローチの限界は、一方通行であることです。

経営からメッセージを発信しても、現場の実感や仕事の現実と結びつかないままでは、理念は「暗記するもの」になるだけで、本当の意味で一人一人に浸透しません。

いま求められているのは、「浸透」ではなく「感情移入」という考え方です。

感情移入とは、社員が理念やブランドの意味を自分の経験や価値観と重ね合わせ、理屈を超えて心が動いた状態のことです。

さらに、理念やパーパスを「自分の業務に役立つもの」に仕立てていくことで、「自走」する状態を作り出せます。

誰かに促されるのではなく、自らの意思でブランドのあり方を体現すること。それが、インターナルブランディングが目指す最終的な姿です。

理念を“伝える”から“使う”、そして“生かす”段階へ進化させること。その変化を生み出す仕組みこそが、インターナルブランディングなのです。

実践|インターナルブランディングを成功させる5ステップ

インターナルブランディングは、理念やパーパスを“共有する”活動ではなく、社員一人ひとりが“行動と実践”を通じてブランドを体現するための取り組みです。

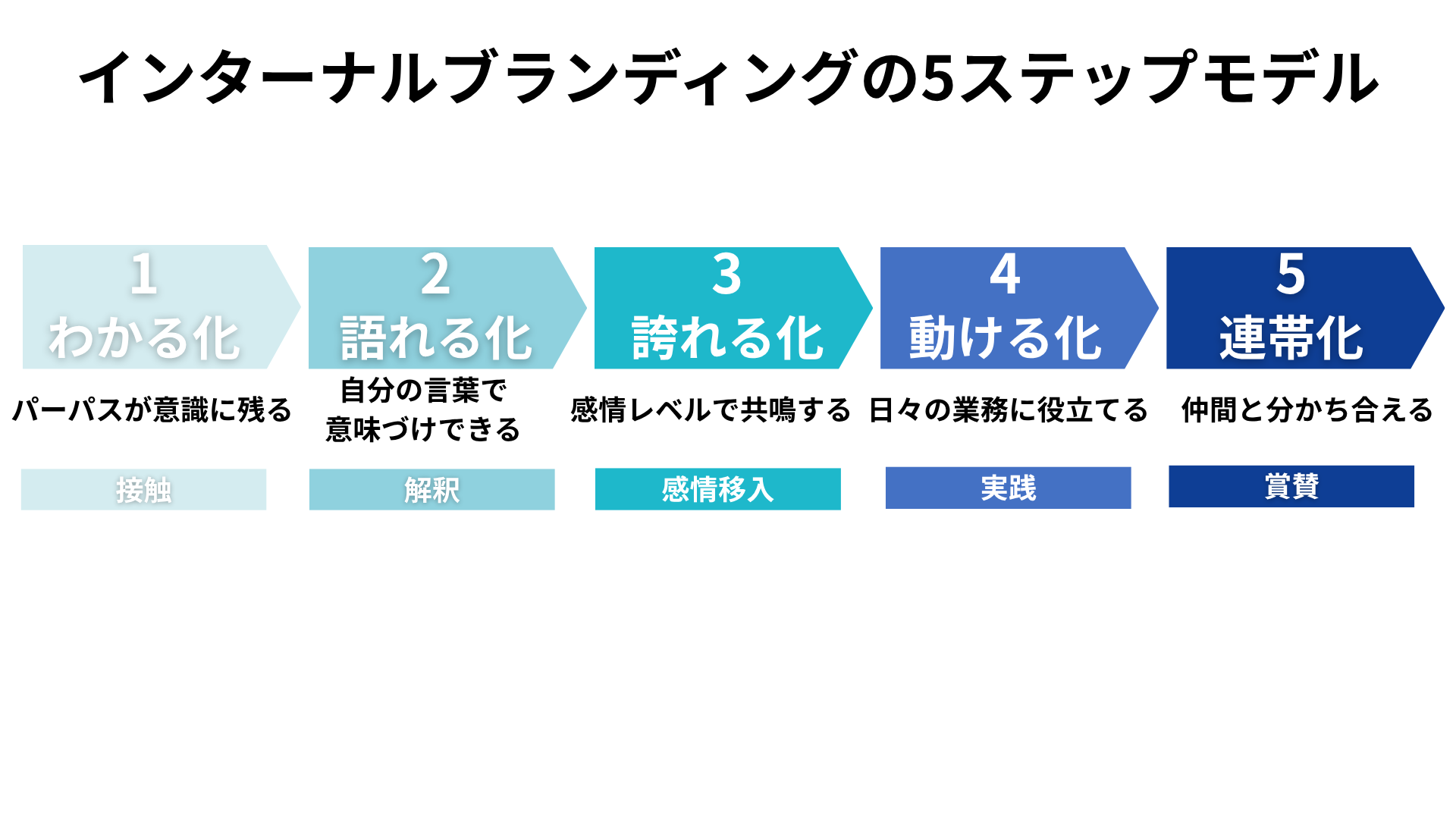

ASAKOでは、その変化のプロセスを「わかる化 → 語れる化 → 誇れる化 → 役立つ化 → 連帯化」という5つの段階に整理し、体系的に進めます。

① わかる化 ― パーパスを意識にのぼる状態にする

最初のステップは、理念やパーパスを“知っている”段階から、日常の仕事の中で“意識にのぼる”状態へと変えていくことです。

経営者メッセージ動画やパーパスストーリー映像、オフィス空間演出、社内掲示物などを通じて、パーパスに「触れる」「感じる」機会を増やします。

ここでは理解よりも“意識”が大切です。パーパスが社員の意識に残ることで、日々の判断や行動に自然と「軸」が芽生え始めます。

② 語れる化 ― 自分の言葉で意味づけできる状態をつくる

次に、パーパスを自分の経験や言葉で語れるようにする段階です。

パーパス解釈ワークショップやリーダーシップコード研修、ストーリーテリング研修などを通じて、社員が「なぜこの理念が自分にとって大切なのか」を再発見します。

理念やパーパスを“自分の言葉”に変換できたとき、ブランドは“共有”から“共鳴”へと進化します。

③ 誇れる化 ― 感情レベルで共鳴し、誇りを感じる

この段階では、パーパスが単なる言葉ではなく“感情移入の対象”へと変わります。

パーパスブックやパーパスカード、サンクス掲示ボード、著名人メッセージやファミリーサプライズなどを通じて、社員が自分の仕事を通して社会とつながる実感を得る。

「自分の仕事が社会をより良く変えることにつながっている」と感じられた瞬間、ブランドは“誇り”として心に根づきます。

④ 役立つ化 ― 日々の業務にパーパスを生かす

誇りを感じた先にあるのが、「役立つ化」です。

ここでは、パーパスを“理念”ではなく“業務で役立つツール”に変え、社員が自走できる状態を目指します。

パーパス実践ワークショップやPPTテンプレート、パーパス名刺などを活用し、社員が「理念やパーパスが現場で役立っている」状態を実感できるようにします。

さらに、評価制度やエンゲージメントサーベイに反映することで、パーパスを“行動の基準”として定着させます。

理念を「考えるもの」から「使えるもの」へと変える段階です。

⑤ 連帯化 ― 共鳴を文化に変え、仲間と分かち合う

最終ステップは、感情移入を組織文化に育てる段階です。

パーパス体現事例のイントラ掲載、パーパスアワード、サンクスカード、共創アイデアソン、スポンサーシップなどを通じて、社員同士が互いの実践を称え合い、共有する場をつくります。

個人的な共鳴が仲間との連帯に変わり、「自分たちのブランドを自分たちで育てていく」という文化が形成されます。

この5ステップを循環的に回すことで、理念は“掲げるもの”から“生かすもの”へ、そして“文化として根づく力”へと進化します。

インターナルブランディングとは、社員の意識・感情・行動を通じてブランドを“内側から強くする経営アプローチ”なのです。

成果|インターナルブランディングがもたらす4つの経営効果

インターナルブランディングの目的は、社員の意識改革や理念浸透だけではありません。その本質は、企業の経営成果を内側から高める仕組みをつくることにあります。

ここでは、ASAKOがこれまでの実践を通じて見出してきた、インターナルブランディングの主な4つの経営効果を紹介します。

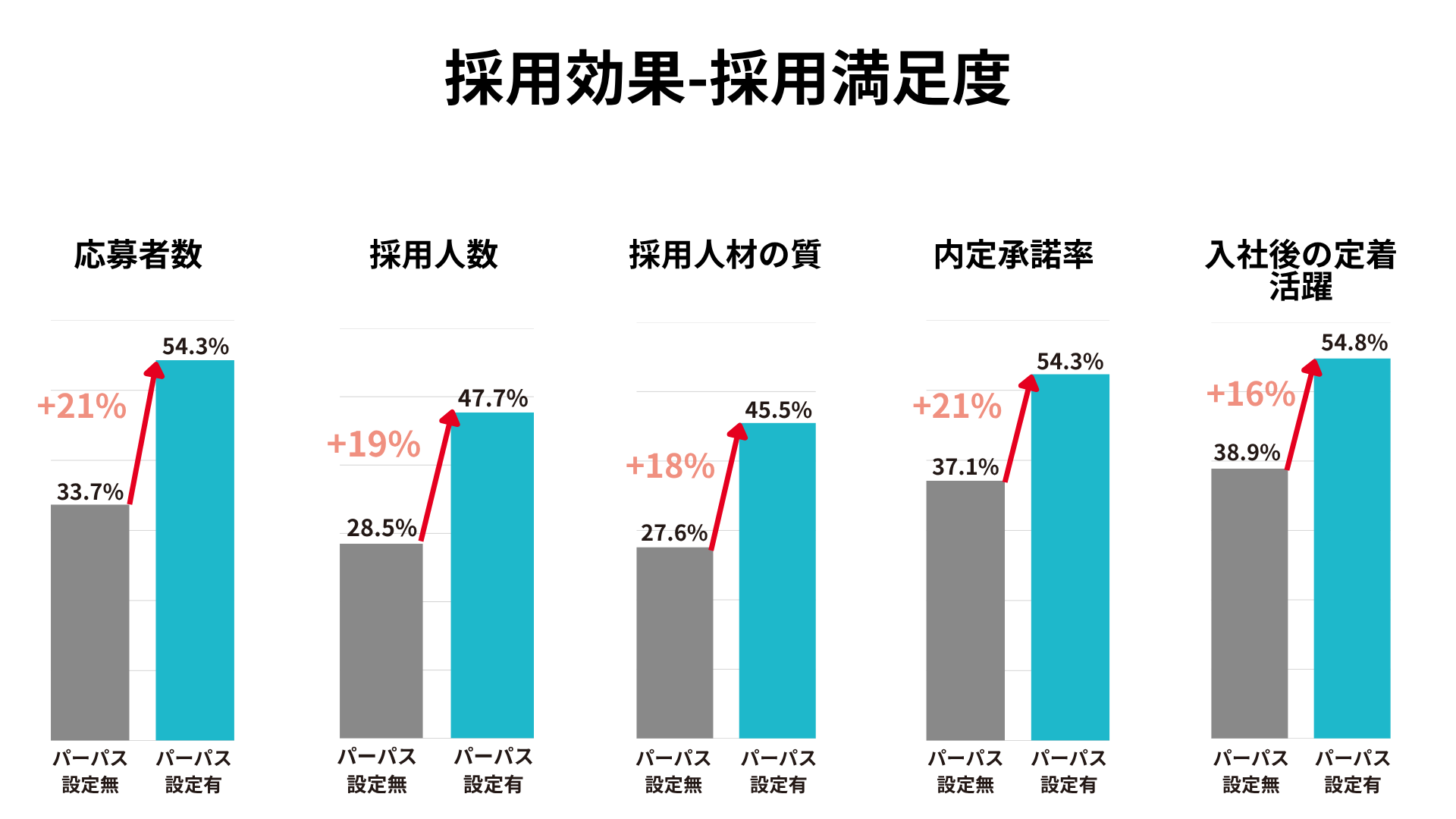

❶ 採用力の向上 ― 「共鳴」で惹きつけ、「価値観」で選ばれる

優秀な働き手の選択基準が「待遇」から「価値観への共鳴」へとシフトする中、インターナルブランディングによって自社のパーパスが明確化されると、求職者は“企業の存在価値”に感情移入して応募してくるようになります。

面接時には「この会社の考え方に惹かれた」という言葉が増え、単なる“条件マッチ”ではなく、“価値観マッチ”で採用できる状態へ。

結果として、採用単価の削減と同時に、入社後の早期離職率も低下していきます。ブランドは“人を惹きつける磁力”として機能し始めるのです。

❷ 定着率の向上 ― 「働く意味」がある職場は、離れにくい

離職の多くは、仕事内容そのものよりも「この会社で働く意味の喪失」から生まれます。

インターナルブランディングによって、社員が自分の仕事と会社のパーパスを結びつけて考えられるようになると、日々の業務に“誇り”と“貢献実感”が生まれます。

「自分の仕事が社会にどう役立っているか」を理解している社員は、困難に直面しても粘り強く、前向きに課題に取り組む傾向があります。

理念が“離職防止の仕組み”として機能することで、人材定着率の向上と生産性の安定化につながります。

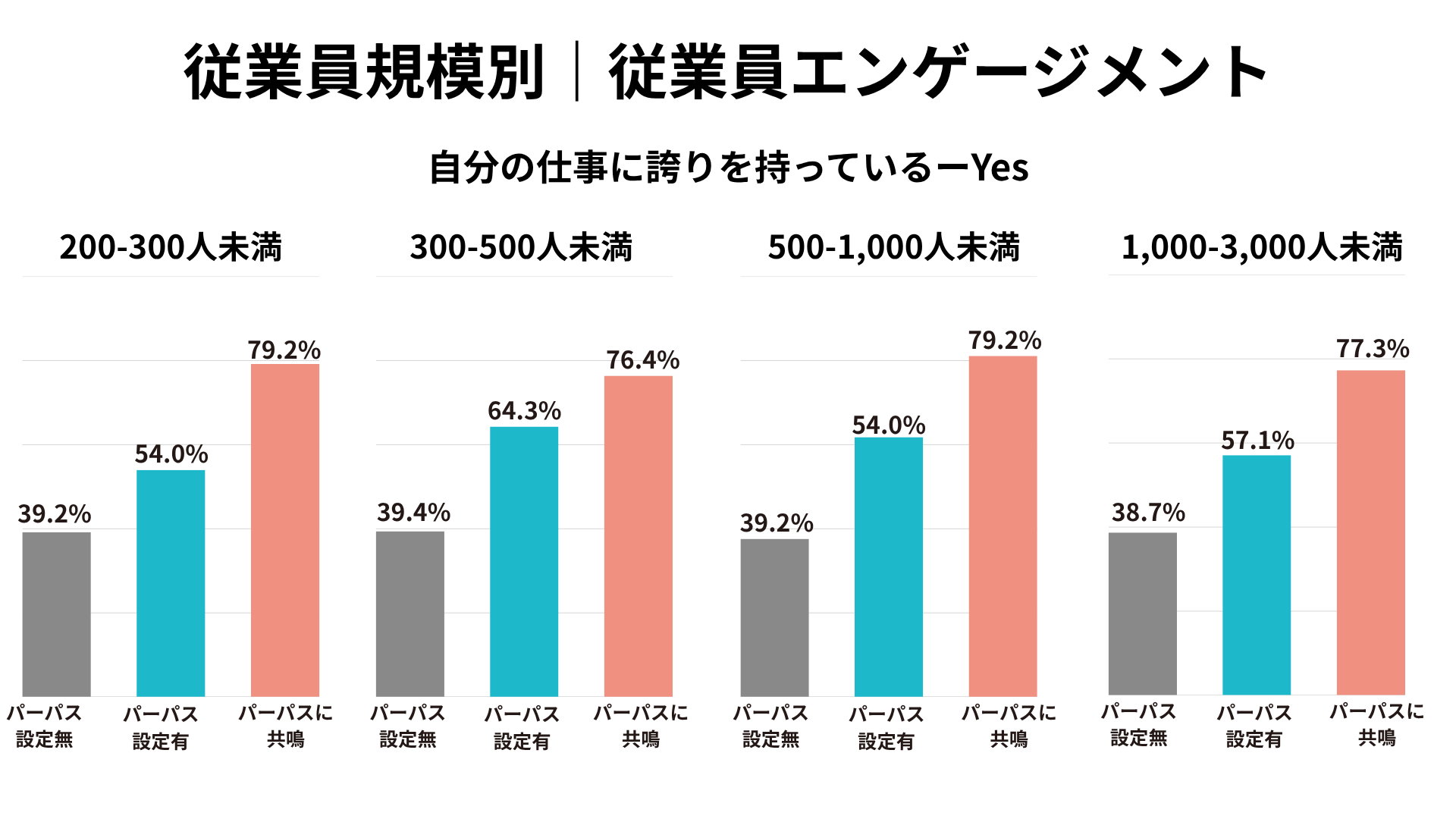

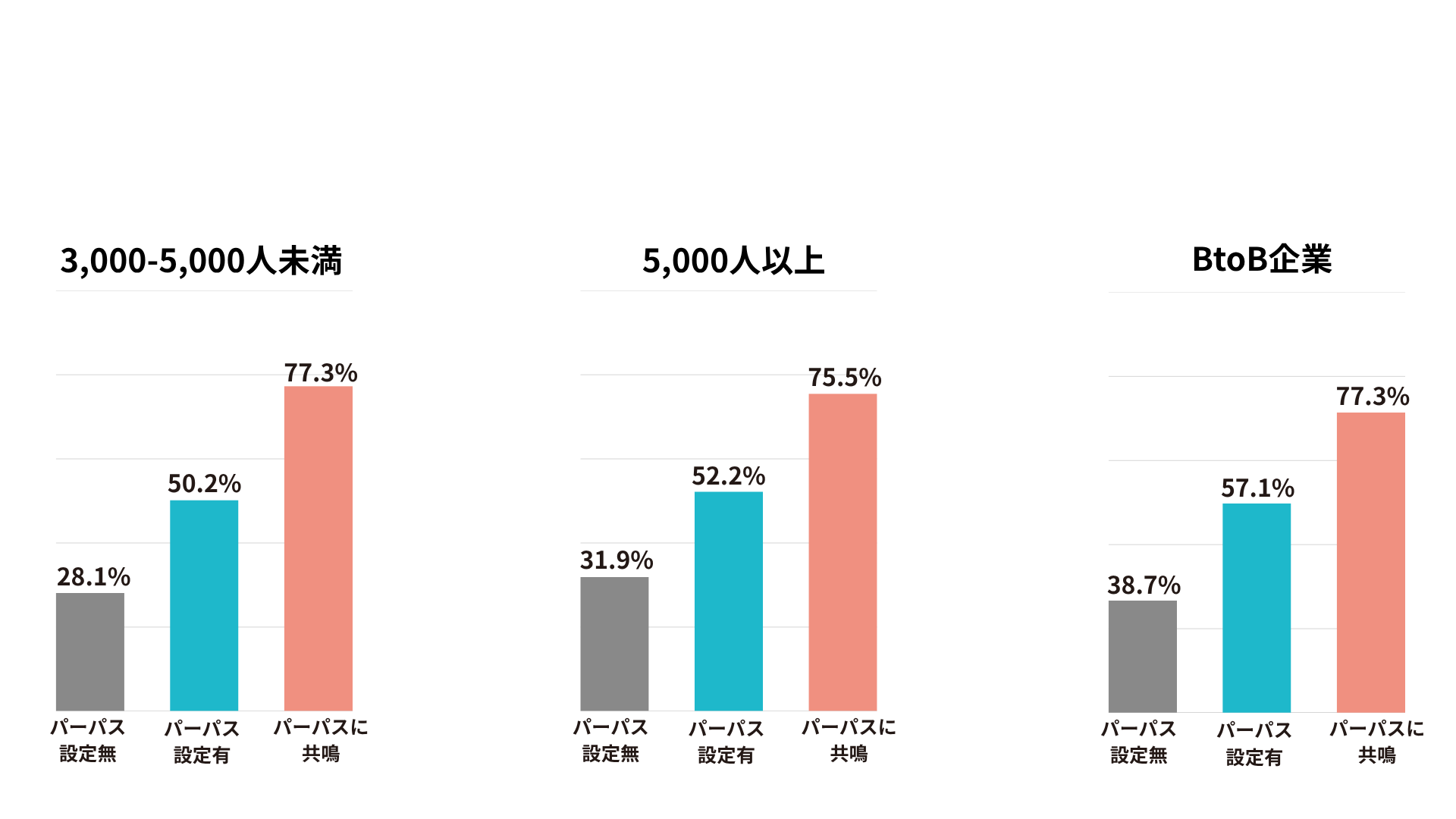

❸ エンゲージメントの向上 ― 自発的に動く組織文化を育てる

理念を「掲げる」から「使う」に変えることで、社員の行動は変わります。

自分の仕事がパーパスにどう貢献しているかを理解した社員は、指示を待たずに自発的に動くようになり、周囲を巻き込む力を発揮します。

こうした“自走する個”の連鎖が、組織全体の心理的安全性とポジティブな循環(称賛・共感・挑戦)を生み出します。

エンゲージメントスコアの向上はもちろん、「この会社で働くことが誇り」と思える状態が文化として定着します。

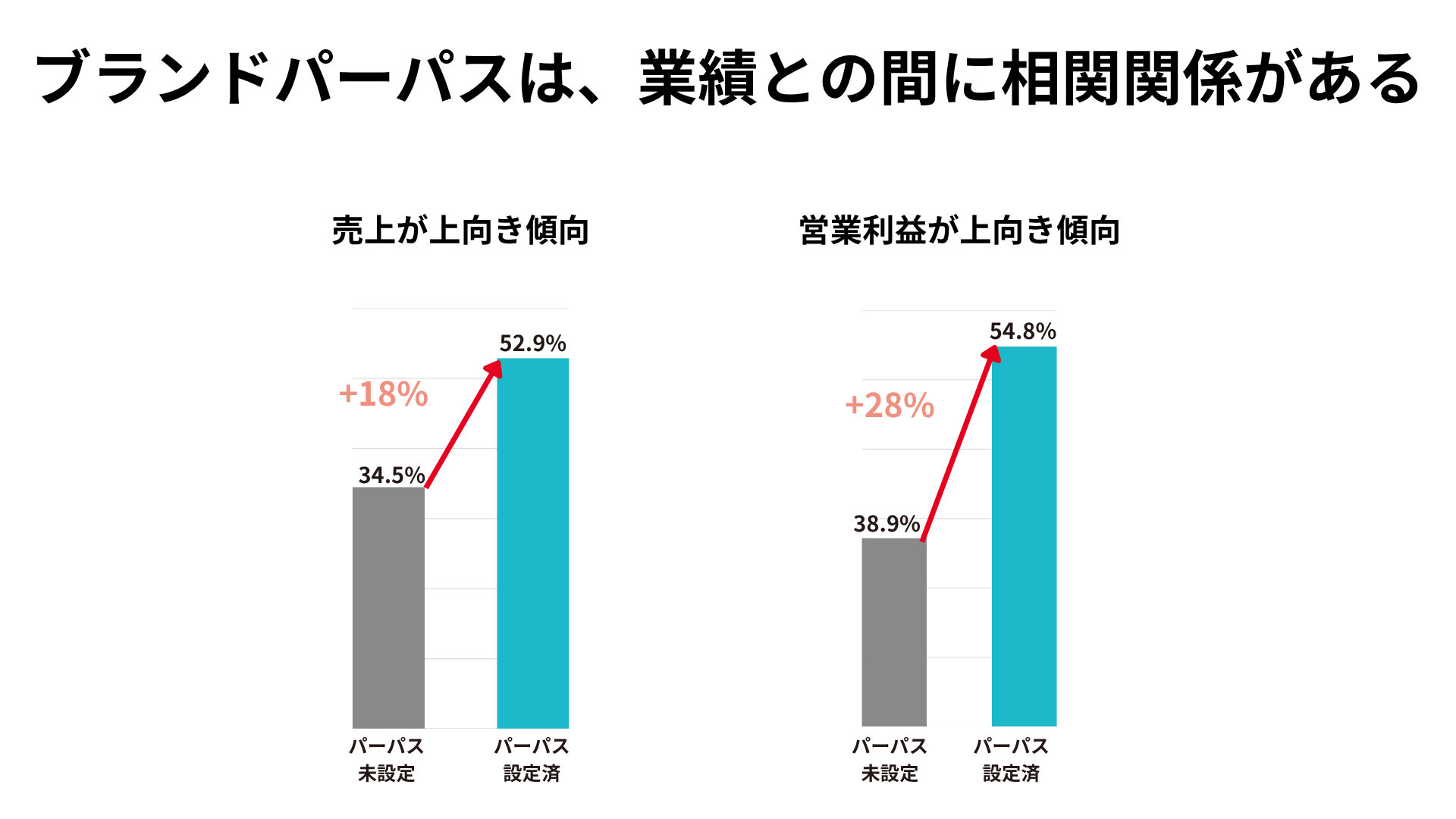

❹ 業績への波及 ― 「ブランド文化」が成果を生む構造

社員のエンゲージメントが高まると、ブランド体験の質も向上します。

社員間の協働や創造性も高まり、新しい商品やサービス、改善提案など“内発的イノベーション”が生まれやすくなります。

結果として、ブランディングが“費用対効果を生まない活動”ではなく「社員の感情移入 × 顧客のファン化 × 業績成果」を結ぶ経営装置へと進化するのです。

インターナルブランディングは「経営の未来投資」である

インターナルブランディングは、短期的な施策ではなく、企業が“選ばれ続ける組織”になるための経営投資です。

理念を“伝える”だけでなく、“使える仕組み”として設計し、社員が“誇り”と“行動”でブランドを育てていく。

その積み重ねが、採用・定着・生産性・イノベーションを結ぶ企業の“内発的成長エンジン”を生み出します。

FAQ|インターナルブランディング導入時によくある質問と実践ポイント

最後に、インターナルブランディングを検討する企業から多く寄せられる質問にお答えします。

「何から始めればよいか」「成果をどう測ればよいか」など、実務担当者が抱きやすい疑問を整理しました。

Q1. 中小企業にもインターナルブランディングは必要ですか?

もちろん必要です。むしろ中小企業こそ有効です。

限られたリソースで戦う企業ほど、「何をするか」ではなく「なぜそれをするのか」という一貫した価値観(パーパス)が競争力になります。

社員数が少ないからこそ、理念を軸にした意思決定や文化づくりのスピードが速く、全員参加型のブランド経営が実現しやすいのです。

Q2. インターナルブランディングの成果はどれくらいで現れますか?

短期的な意識変化は3〜6ヶ月、定着・文化化には1〜3年程度を要します。

初期段階では「社員の発言の変化」や「社内のポジティブな共通言語」が現れ、半年以降にエンゲージメントや離職率などの定量指標に反映されていきます。

重要なのは、短期のイベントではなく“継続の仕組み”として運用することです。仕組みを止めない限り、効果は積み重なっていきます。

Q3. どの部署が主導すべきですか?

理想は「経営 × 人事 × 広報 × 現場」が連携して推進することです。

インターナルブランディングは単なる社内広報ではなく、採用・育成・評価・文化づくりに関わる横断的なテーマです。

経営層が方針を示し、人事が制度に落とし込み、広報が発信を設計し、現場が日常で体現する――この一貫構造が理想です。

Q4. 成果をどのように測定すればよいですか?

定量指標(数値)と定性指標(感情)の両面で測定します。

定量的には、エンゲージメントスコア、離職率、再応募率、推薦意向(eNPS)など。

定性的には、社員アンケートの自由回答やストーリー投稿の量・質をモニタリングします。

Q5. 社員が理念に関心を持たない場合、どうすればよいですか?

多くの企業で最初の壁となるのがこの課題です。

ポイントは、“共感を強要しないこと”です。まずは理念を「語らせる前に、感じさせる」こと。

経営者動画、ストーリー映像、共感ワークなどで“感情に届く接点”をつくりましょう。

理念は押しつけではなく、気づきの連続によって芽生えるものです。

ASAKOではこの段階を「わかる化」と呼び、印象や体験から意識を変える設計を重視しています。

まとめ|理念を“掲げる”から“生かす”へ──経営の内側からブランドを強くする

ブランディングというと、どうしても「外への発信」「顧客への印象づくり」と捉えられがちです。しかし、本当のブランド力は、社員一人ひとりの中にあります。

企業が何を約束し、どんな価値を社会に届けるのか――

その軸を最も深く理解し、日々の仕事で体現しているのは、社員そのものです。

インターナルブランディングとは、経営理念やパーパスを「掲げるもの」から「生かすもの」へ変えるための仕組みであり、組織の“内なる変革”を起こす経営活動です。

それは単なる理念浸透ではなく、社員一人ひとりが自ら考え、語り、動き、仲間と共にブランドを育てていくプロセスです。

理念が意識にのぼり、共感が生まれ、誇りとなり、日常に息づくとき――

その組織には、どんな環境変化にも揺るがない「文化としてのブランド」が育ちます。

【無料DL】ASAKO Brand PRISMソリューションガイド|パーパスを軸にしたブランド変革の全体像

ASAKOが独自開発した「Brand PRISM」は、

- 顧客に選ばれるブランドをつくる外部視点

- 従業員が誇りを持ち、行動に移せる内部視点

- 経済合理性と社会価値を両立させる戦略視点

を統合した、実践的なブランド変革フレームです。本資料では、Brand PRISMの全体像と設計プロセスを網羅的に紹介しています。

「自社にとってのブランドの軸を見つけたい」「採用・定着・文化醸成を一気通貫で解決したい」そんな方は、ぜひ無料でダウンロードください。

「とりあえず話を聞いてみたい」「今のブランド戦略に不安がある」という方も、お気軽にご相談ください。