なぜ今ブランディング戦略が必要なのか|市場成熟化と「選ばれる理由」の時代

かつて、企業の競争力は「製品力」と「販売力」の掛け算で測られていました。より多くの広告を打ち、より多くの販売チャネルを拡大し、より多くの機能を追加する――。

しかし今、状況は大きく変わっています。

市場が成熟化し、あらゆる商品やサービスが似通うなかで、「モノの差」だけでは選ばれにくくなりました。

価格を下げれば一時的に売れるかもしれませんが、それはすぐに他社に模倣され、結局は終わりのない消耗戦へと陥ります。

いま、生活者が企業やブランドを選ぶ基準は、「安い」「便利」でだけではありません。

そのブランドが、自分の感情を満たしてくれるか、自分の価値観に合っているか、理想の自分に近づけてくれるか、など「モノの差」を超えた部分も含めて選択しています。

つまり、企業は“何を売るか”だけでなく、“そのブランドを選ぶことでどんな感情や変化が得られるのか”という「感情を満たす要素」を提示しなければならない時代に突入したのです。

この「選ばれる理由」を明確にし、社会や顧客との間に感情レベルの絆を築く――

そのための仕組みこそが、ブランディング戦略です。

この記事を最後までお読みいただければ、ブランディング戦略の全体像と実践的なヒントがご理解いただけるはずです。

ブランディング戦略とは何か|ブランディングとの違いと基本定義

まず押さえたいのは、「ブランディング」と「ブランディング戦略」は似ているようでいて、役割がまったく違うということです。

ここを曖昧にしたまま進めると、議論も施策も散漫になってしまうので注意が必要です。

❶ ブランディングとは?|顧客が抱く意味や感情移入を促す活動

ブランディングとは、簡単に一言で言うなら、顧客が抱く意味や感情を設計し、「どんな存在として認識されるか」をつくることです。

- このブランドにどんな印象を抱いてほしいのか

- どんな価値観や姿勢を感じ取ってほしいのか

- どんな感情移入(共感・安心・誇りなど)を生み出したいのか

といったことを意図的にデザインし、顧客の中に育てていく活動全体が、ブランディングです。

❷ ブランディング戦略とは?|ブランドをどう確立するかを決める設計図

ブランディング戦略とは、簡単に一言でまとめると、そのブランドを“どのように確立するか”を決める方向性・設計図のことを指します。

- 誰に向けたブランドなのか

- どんな提供価値で選ばれたいのか

- どのポジションを狙うのか

- どのような体験やコミュニケーションでそれを届けるのか

といった「全体の筋道」を描き、日々のブランディング施策(デザイン・発信・顧客体験・インナーブランディングなど)を一つの軸で貫くための“上位の戦略”がブランディング戦略です。

ASAKOでは、実務で扱う際にブランディング戦略を次のように定義しています。

- ブランディング戦略 = 企業・商品が「独自の認識」をつくり「感情移入」を促すために、一貫して顧客・組織・社会を動かすための戦略

つまり、単に「ブランドをよく見せる」ためではなく、

- 企業・商品がどのような社会を形づくるのか

- そのためにどんな価値を顧客に届けるのか

- どんな顧客接点でそれを体現するのか

を一つのストーリーとしてつなぎ、顧客・組織・社会を同じ方向に動かしていく“戦略の軸”として設計する。

この視点を持つことで、「ロゴや広告の話」にとどまらない、戦略レベルのブランディング戦略として差別化することができます。

❸ ブランディング戦略の英語・類語・関連用語まとめ

ここまでで「ブランディング」と「ブランディング戦略」の違いが明確になったところで、補足として実務でよく使われる英語表現や関連用語も整理しておきます。

このあたりを押さえておくと社内外の議論でも認識が揃いやすくなります。

■ 英語表現

◎ Brand Strategy(ブランド戦略)

ブランドをどのように確立し、どの方向へ導くかを定める“戦略そのもの”。

◎ Branding(ブランディング)

戦略を現実の体験として形づくる“実行活動全般”。

◎ Brand Management(ブランドマネジメント)

ブランドを維持・強化し続けるための日々の“運用・管理プロセス”。

■ 類語(意味が近い概念)

- ブランド構築(Brand Building)

- ブランドデザイン(Brand Design)

- ブランドマネジメント(Brand Management)

これらは文脈によって使い分けられますが、「方向性(戦略)→ 体験づくり(実行)→ 運用(マネジメント)」という階層に整理すると理解しやすくなります。

■ 関連用語(セットで語られる重要キーワード)

- ブランドパーパス(Brand Purpose):ブランドの存在意義

- ブランドエクイティ(Brand Equity):ブランドが生む無形資産

- ブランドポジショニング(Brand Positioning):顧客の頭の中で占める役割

- ブランドアイデンティティ(Brand Identity):ブランドらしさを構成する要素群

- ブランドステートメント(Brand Statement):ブランドが社会に示す宣言・約束

これらの言葉はブランディング戦略を“構造的に理解する”ために重要な用語です。

特にブランドパーパスやブランドポジショニング、ブランドエクイティは戦略の根幹となるため、セットで押さえておくことで、ブランディング戦略をより深く理解できるようになります。

ブランディング戦略が必須になった社会背景|価格競争から感情価値の時代へ

いま、企業が「ブランディング戦略」に本気で向き合う必要性はかつてないほど高まっています。その背景には、社会構造・市場構造・顧客心理の大きな変化が関係しています。

❶ 顧客価値観の多様化|「安い・便利」から「共感・世界観」で選ぶ時代

まず、多くの市場が成熟し、商品やサービスの差別化が極めて難しくなりました。どの企業も一定レベルの品質や機能を備えるようになった結果、“機能の優劣”だけでは選ばれにくい時代に突入しています

その一方で、同質化が進むことで価格競争は激化し、値下げによって売上は伸びても利益が残らない、いわゆる“消耗戦”から抜け出せない企業も増えています。

さらには、顧客の価値観は細分化し、「安いから買う」「便利だから選ぶ」といった合理的理由だけでは動かなくなりました。

むしろ「このブランドに共感できる」「自分の価値観と合っている」といった情緒的な理由が購買の決定打になりつつあります。

❷ 人材難と採用競争|働く理由としての企業ブランドの重要性

加えて、深刻な人材難も大きな要因です。

求職者や社員にとって、“どこで働くか”の判断基準は給与や待遇だけではなく、「どんな価値観の企業なのか」「どんな社会を実現しようとしているのか」といったブランドの“存在理由”へと移っています。

❸ ESG・パーパス重視の流れ|存在意義が問われる企業ブランディング

ESGやパーパスといった社会的視点が重視されるようになったことも、ブランドへの期待を大きく押し上げています。企業が“何を実現しようとしているのか”が、投資家・顧客・社員のあらゆる選択に影響を与える時代です。

こうした環境の中で、方向性を持たずに施策だけを重ねると、広告・デザイン・採用広報などがバラバラに走り、ブランドは育つどころか分断されてしまいます。

だからこそ今求められているのは、「一貫した軸で顧客・組織・社会を動かすためのブランディング戦略」なのです。

ブランド戦略の目的は、ロゴを整えることでも、広告の見栄えを良くすることでもありません。企業が 「なぜ選ばれ続けるのか」 を構造的につくり、長期的な価値を蓄積していくための経営の基盤づくりです。

ここでは、ブランド戦略が果たす役割と、その本質的な目的を紹介していきます。

ブランディング戦略の目的|選ばれ続けるブランドをつくる7つの役割

ブランディング戦略の目的は、ロゴを整えることでも、広告の見栄えを良くすることでもありません。企業が 「なぜ選ばれ続けるのか」 を構造的につくり、長期的な価値を蓄積していくための経営の基盤づくりです。

ここでは、ブランディング戦略が果たす役割と、その本質的な目的を紹介していきます。

❶ 顧客から“指名される理由”をつくる(ブランド指名の創出)

市場は競合で溢れ、機能差では優位を築けない時代。このような状況の中で企業が成長するには、顧客から、

という“指名で選ばれる理由”を持つことが不可欠です。ブランド戦略は、

- 価値観で選ばれる

- 感情移入で支持される

- 他では代替できない存在になる

- 高くても選ばれる

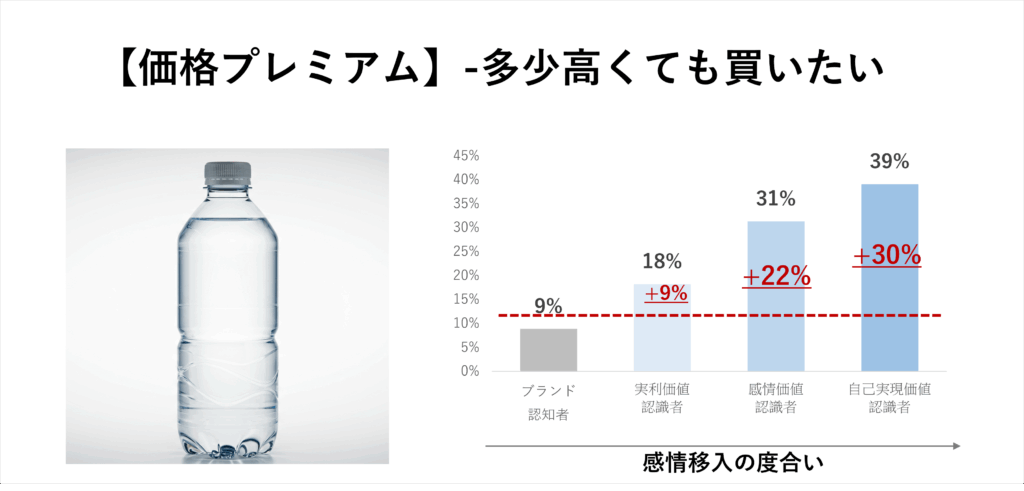

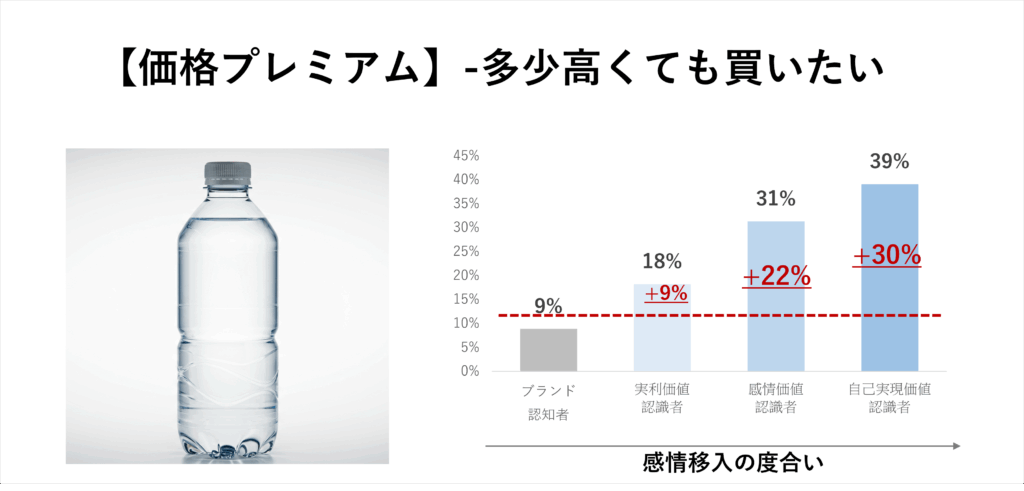

という状態を設計するための戦略です。事実、ASAKOの独自研究では、ブランドに感情移入されている人は、そうでない人に比べ「多少高くても買いたい」人が+30%増えることがわかっています。

❷ 長期的なブランド資産を蓄積し、再現性のある成長を生む

広告やキャンペーンは“瞬間的な効果”しか持ちませんが、ブランド戦略は“積み上がる資産”になります。

- 認知度の蓄積

- 信頼の蓄積

- 好意の蓄積

- ストーリーの蓄積

- 世界観の蓄積

これらは、企業の成長において「時間と共に強くなる資産」です。ブランディング戦略を展開している企業は、「再現性のある成長」ができるようになります。

❸ 価格競争から脱却し「価値」で選ばれる状態をつくる

ブランドが弱い企業ほど、市場での勝負は“価格”に陥ります。しかし強いブランドは、価格より価値で判断されるため、

- 値下げをしなくても選ばれる

- 粗利が安定する

- 顧客のLTVが高まる

という状態を築けます。ブランディング戦略は、「値引きに頼らない経営」を実現するための必須条件なのです。

❹ 顧客体験を一貫させ、信頼と安心感を積み上げる

ブランドは「見える表現」だけで成立するものではありません。

- サービス品質

- 営業の対応

- カスタマーサポート

- 店舗体験

- Webのトーン

- SNSの世界観

あらゆる接点で一貫した体験を提供できて初めて、顧客の中に「このブランドは信頼できる」という感情が生まれます。ブランディング戦略は、企業全体の体験を“ひとつの価値軸”で一貫させることが重要です。

❺ 社員の誇りと行動基準を揃え、強い組織文化をつくる

ブランドは社外だけでなく社内にも影響する経営資源です。

- 経営の意思決定

- 部門ごとの判断基準

- 現場の行動原則

- 採用・育成の基準

- 社員の誇りや帰属意識

これらを一つのブランド軸で揃えることで、組織は強く、揺らがなくなります。“ブランドが強い企業=組織文化が強い企業”と言われるのはこのためです。

❻ 採用力を高め「意味で働く人材」を惹きつける

採用市場では、企業ブランドが極めて重要です。

- 応募数より“志望理由の質”が重要

- 「この会社で働きたい」と感じさせる価値観

- 社風・文化が明確な企業に若手は惹かれる

- 採用後の離職率にも直結

ブランディング戦略は、

- 「どんな想いを持った人と働きたいか」

- 「どんな価値観を共有する組織か」

を明確にし、人材を引き寄せる力になります。

❼ 経営・組織・顧客を一つの価値軸で束ねる

ブランディング戦略の最も重要な目的は、企業全体を一つの価値軸で束ねることです。

- 経営

- マーケティング

- 営業

- 開発

- 人事

- コーポレート

- 広報

これらがバラバラに動いていては、企業は強くなりません。ブランディング戦略とは、企業が「選ばれる理由」を社内外のすべてに一貫して根付かせるための経営基盤なのです。

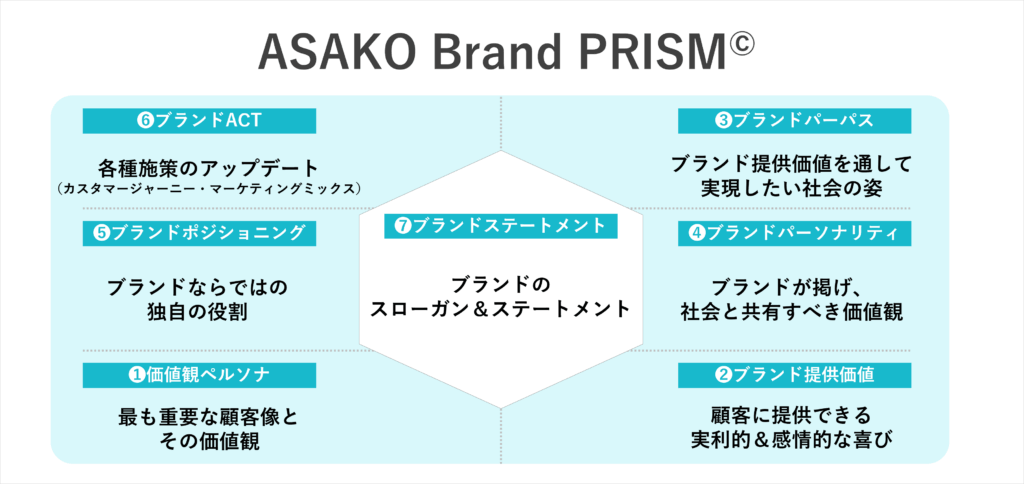

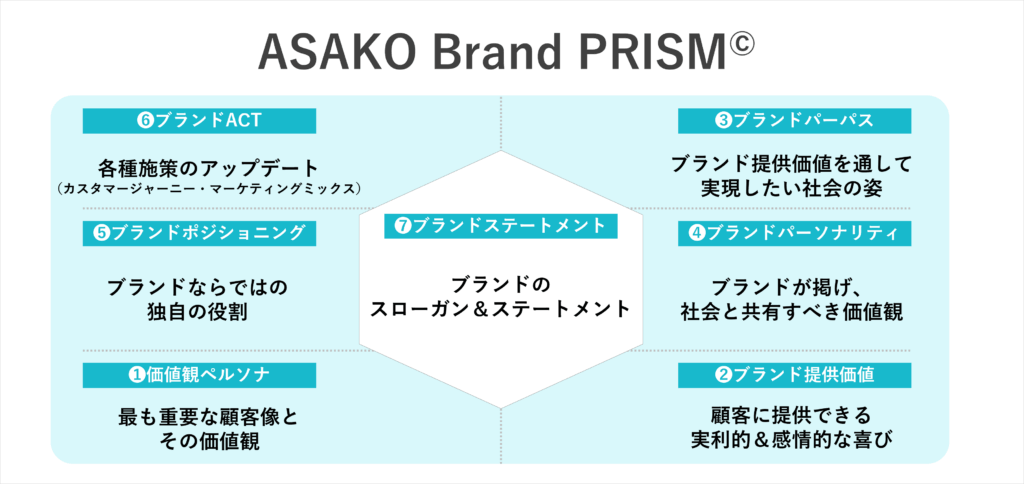

ブランディング戦略を構成する7つの要素|企業の意志と顧客の感情をつなぐ設計図

強いブランドは、偶然ではなく“設計”から生まれます。

企業が発信する理念やメッセージ、顧客が感じる体験や印象――それらを一貫して束ねているのが、ブランドを構成する7つの要素です。

これらの要素は、企業の「意志(Will)」と顧客の「感情(Emotion)」をつなぐ“設計図”のようなものです。

どれか一つでも欠けると、ブランドは断片的な印象になり、顧客の心に定着しません。

❶ 価値観ペルソナ|感情移入される相手を定義する

ブランドづくりの出発点は、「誰に感情移入してもらいたいか」を明確にすることです。

年齢や性別といった属性ではなく、どんな価値観を持つ人が共鳴してくれるのかを基準にペルソナを描きます。

ブランドはすべての人に好かれる必要はありません。むしろ、“感情移入される範囲を絞ること”がブランドの個性を際立たせます。

「このブランドは、自分の価値観を代弁してくれている」と感じてもらうことが、最初のブランド体験なのです。

❷ ブランド提供価値|顧客が感じる喜びとベネフィットを設計する

ブランドを通じて、顧客にどんな感情や体験を届けたいのか。

ここでは、実利的価値(便利・高品質)+感情的価値(誇り・安心)+自己実現価値(成長・共鳴)を総合的に設計します。たとえば、

- Appleは「創造的で自由である感覚」

- スターバックスは「心を整える時間」

を提供しています。強いブランドは、機能を超えた“感情の喜び”をデザインしているのです。

❸ ブランドパーパス|ブランドの存在価値と社会への約束を言語化する

ブランドパーパスとは、「なぜこのブランドは存在するのか?」という問いに対する答えです。社会や顧客に対して果たすべき使命・意志を明確にします。

パーパスが明確なブランドは、時代や景気の変化に左右されません。

“社会の中でどんな価値を提供したいのか”という姿勢が共感を呼び、社員や顧客を自然に惹きつけていきます。

❹ ブランドパーソナリティ|ブランドの“らしさ”を決める人格設計

ブランドにも、人と同じように「性格(人格)」があります。

誠実・革新・情熱・親しみ――どんな価値観を持ち、どんな態度で世界と関わるのか。

この“人格”を明確にすることで、言葉づかい・デザイン・接客・社内文化までが統一され、ブランドに一貫した印象が生まれます。

顧客はモノではなく「人らしさ」を感じるブランドに惹かれます。

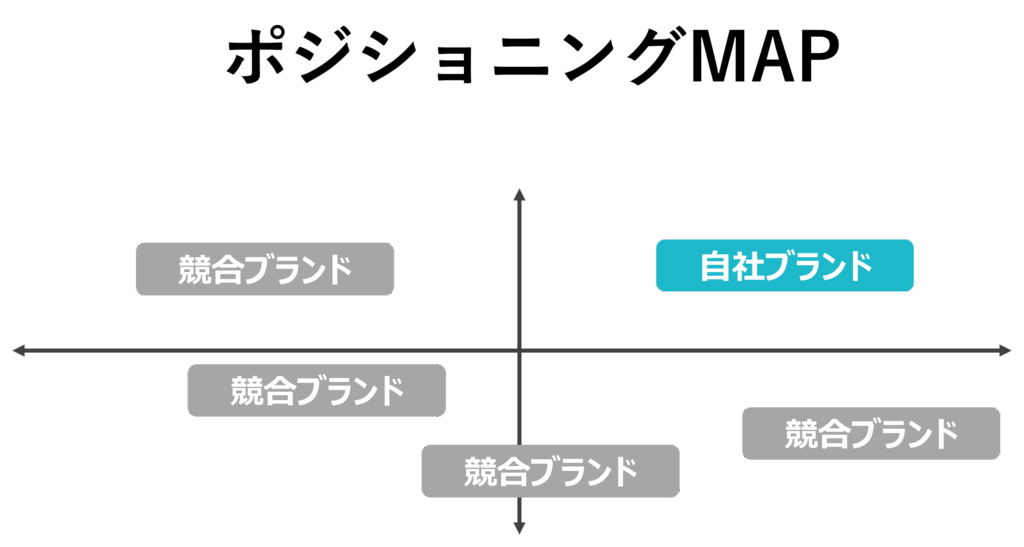

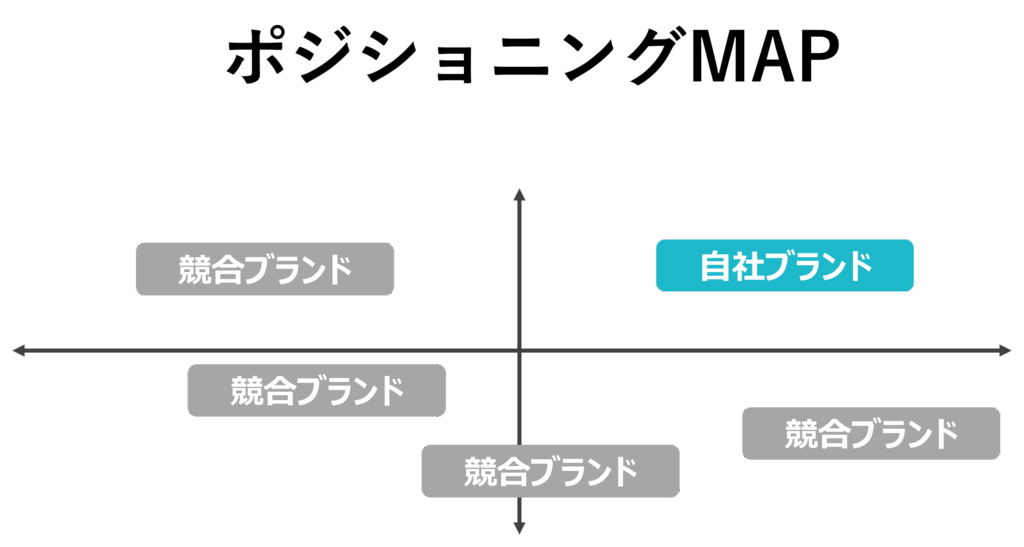

❺ ブランドポジショニング|比較されない“独自ポジション”を築く

ブランド戦略の核は、「競合より優れているか」ではなく、「なぜこのブランドでなければならないのか」という独自の立ち位置を築くことです。

差別化が“比較”の発想であるのに対し、独自化は“認識”の発想です。顧客がブランドを選ぶのは、スペックではなく姿勢と価値観に共鳴するからです。

❻ ブランドACT|行動と体験を通じて価値を伝える

ブランドは、考え方ではなく“行動”によって伝わります。広告、Webサイト、店舗、営業、サポート――あらゆる接点が「このブランドらしさ」を感じさせる瞬間です。

この一貫した体験を設計するのが「Brand ACT」です。

7P(Product/Price/Place/Promotion/People/Process/Physical evidence)やカスタマージャーニー全体を通じて、顧客が“感じる体験”として価値を届けます。

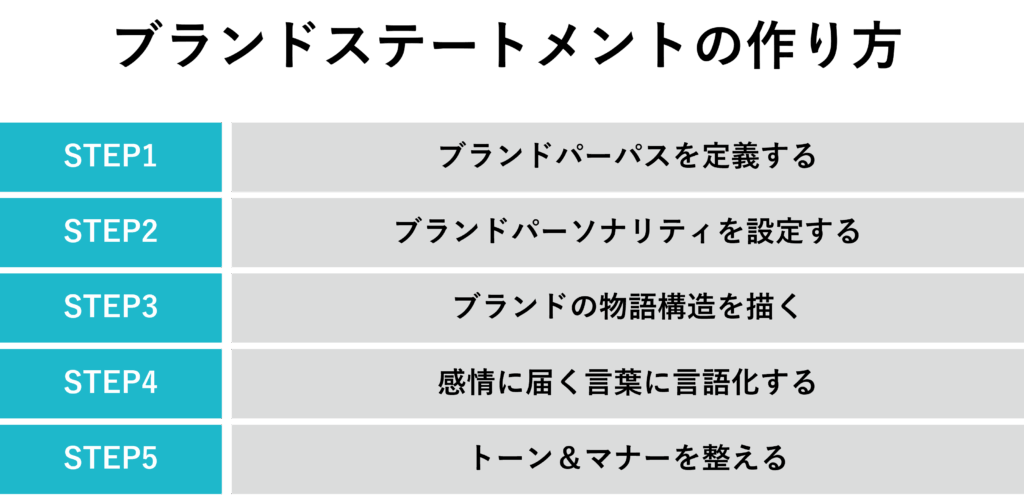

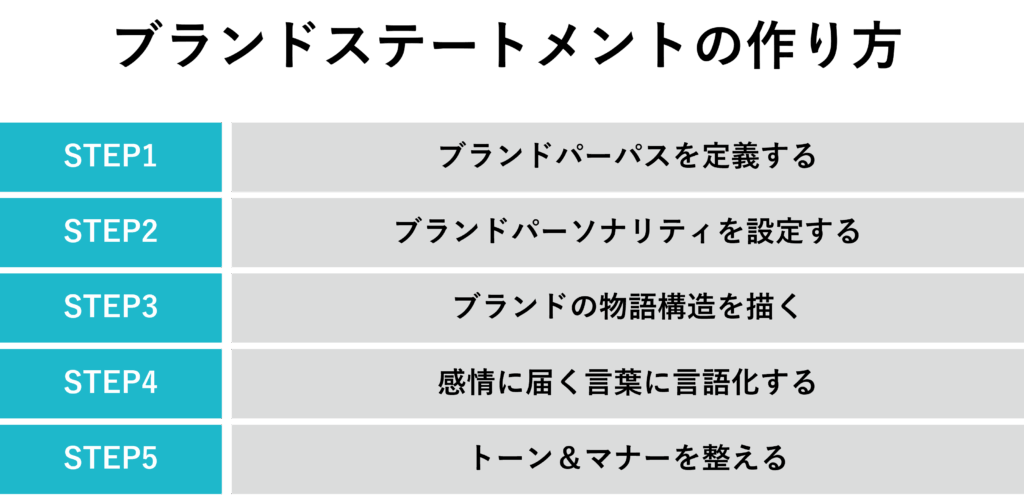

❼ ブランドステートメント|一言で世界観を象徴する「旗印」をつくる

最後に、ブランド全体を象徴する「旗印」を言葉にします。それは単なるキャッチコピーではなく、ブランドの価値観を凝縮した一言です。

- Nike:「Just Do It.」

- Patagonia:「We’re in business to save our home planet.」

このような言葉が、社員・顧客・社会をつなぐ“共通言語”として機能します。明確なブランドステートメントは、全社の意思をひとつに束ね、すべての発信と行動を導く羅針盤となります。

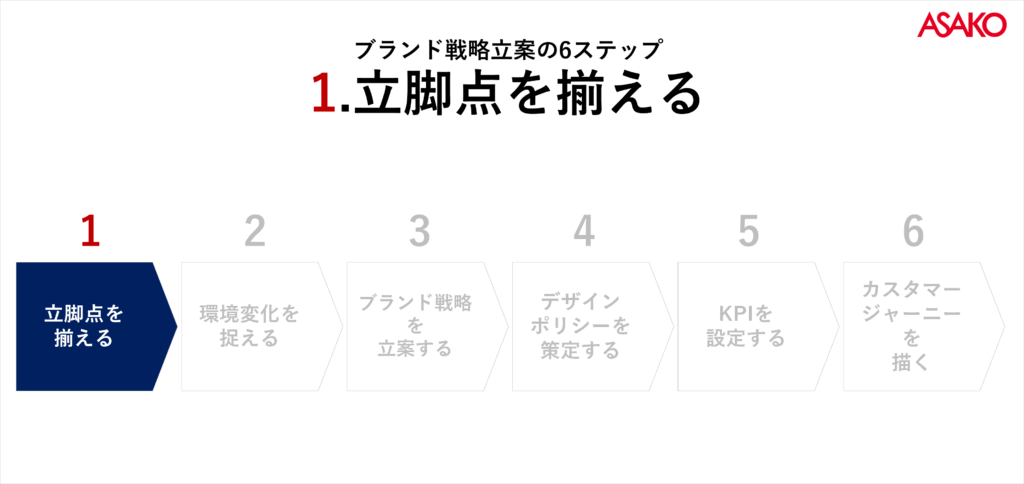

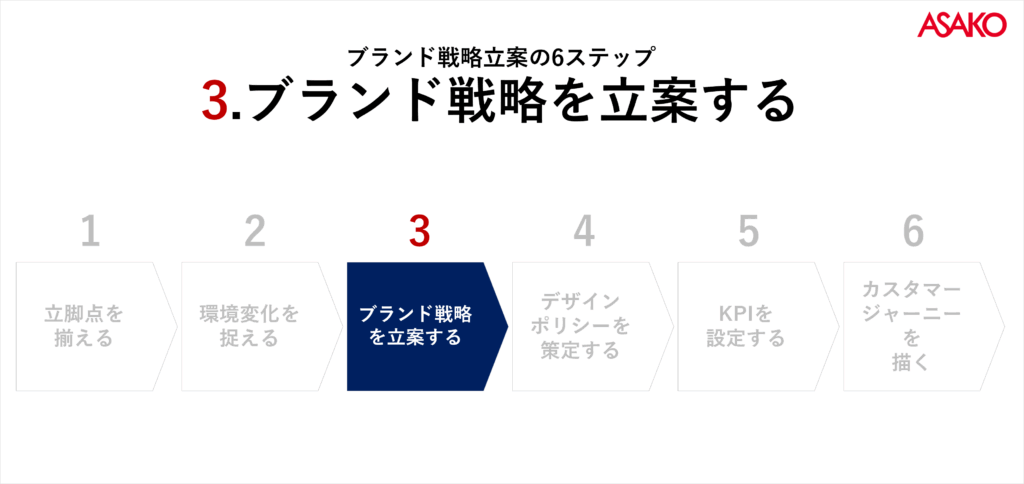

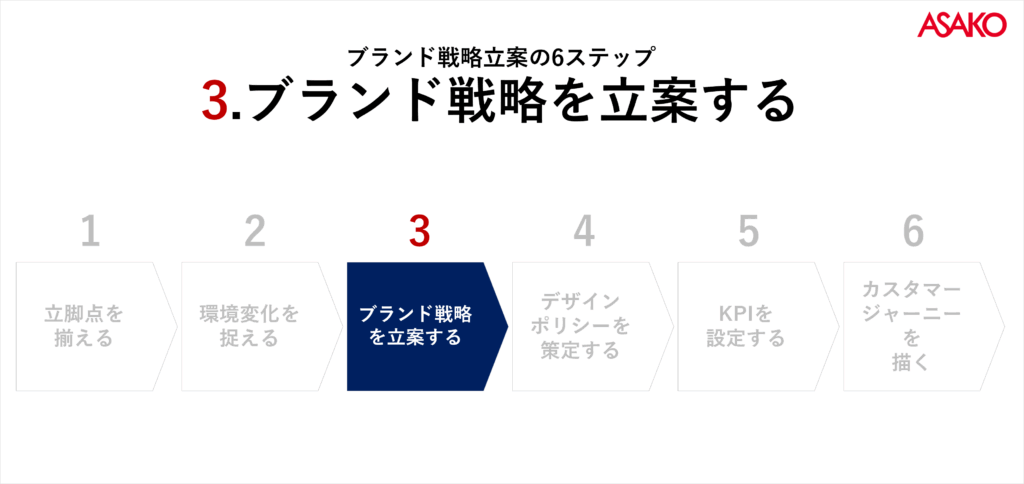

ブランディング戦略の立て方|6ステップでブランドを構築する実践プロセス

強いブランドは、理念やデザインから生まれるのではなく、戦略から実践、そして運用までを一貫してつなぐプロセス設計によって育ちます。

ロゴを整えたり、広告を出したりすることも大切ですが、それらは「戦術」であって「戦略」ではありません。ブランド戦略の本質は、“感情で選ばれる理由”を設計し、それを体験として継続的に届けることです。

ここでは、ブランドを構築・定着させるための6つのステップを紹介していきます。

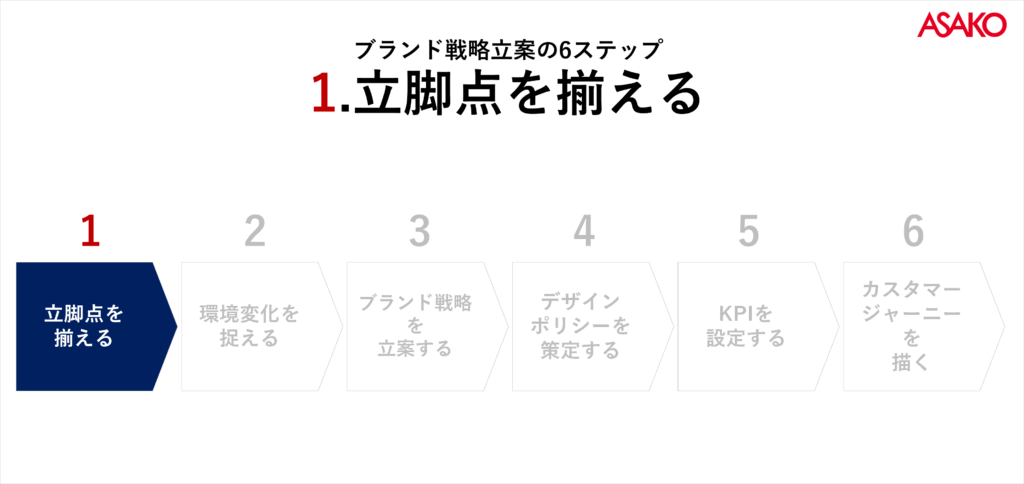

ステップ1|ブランディング戦略の立脚点をチームで共有する

ブランディング戦略立案を始める際に、最初に欠かせないのが「そもそもブランディングとは何か?」「なぜブランディングが必要なのか?」をチーム全員で共通認識にすることです。

ブランディングは、広告やデザインといった目に見える施策だけでなく、ブランドの価値を社会や顧客の心にどう根付かせるかという、非常に抽象的で広がりのある概念です。そのため、担当者や部署によって解釈が異なりがちです。

もしこの定義が曖昧なまま進めてしまうと、各部門が自分たちの目先の目標や事情に沿って施策を実行し、結果として「全体としてのブランド像」がバラバラになる危険性があります。

これは、顧客にとって混乱を招くだけでなく、せっかくの投資が分散して効果を失う原因にもなります。

だからこそ、ブランディングがもたらすメリット──たとえば指名買いの促進、採用力や従業員エンゲージメントの強化、価格競争に巻き込まれない優位性の獲得──を全員が理解しておくことが重要です。

全社で共通の方向性を持てて初めて、個々の施策が連動し、ブランドとしての一貫性と力を発揮できるのです。

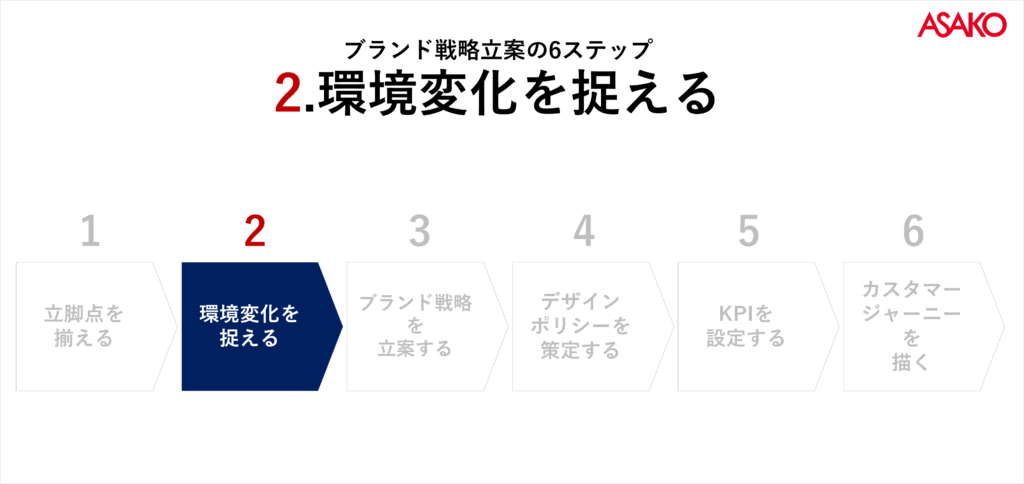

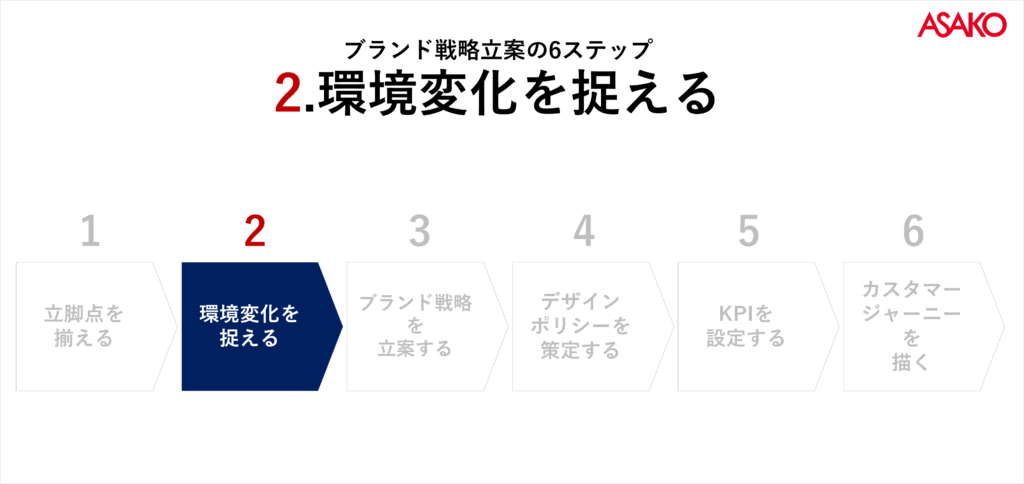

ステップ2|PEST・3C分析でブランドを取り巻く環境変化を捉える

あらゆるブランドは、常に環境の変化に晒されています。

経済情勢、技術革新、消費者の価値観の変化、競合の動き──ブランドは常にこうした外部要因の影響を受けています。

つまり、環境の変化を正しく捉え、そこから生まれる「機会」を活かし、「課題」を乗り越える視点なしに、効果的なブランディングは成立しません。

❶ PEST分析:

政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの観点から環境変化を整理し、「どの変化を味方につけられるか?」を見極める

❷ 3C分析:

どのようなニーズに対して、自社の強みを通して、競合を上回る価値を提供できるか?を明らかにする

ブランド戦略の“前提条件”を正しく設定すること。それが、後のすべての施策を成功に導く鍵になるのです。

ステップ3|ターゲットとブランド戦略の軸を設計する

外部環境の分析によって現状と方向性のヒントが見えてきたら、次はブランドの “指針”を設計します。

指針とは、ブランドの存在理由や立ち位置、顧客との関係性を形作る基盤であり、これが明確でなければ施策は一貫性を欠き、メッセージもぼやけてしまいます。

そのため、ブランド戦略では次の要素を言語化し、社内外で共有できる形にすることが重要です。

❶ ターゲットとペルソナを明確に設定する

◎ ターゲット設定|誰に価値を届けるブランドなのかを決める

ターゲット設定とは、限りあるビジネス資源を誰に集中させるかという生活者の選択です。その目的は、生活者とブランド双方の利益を最大化することです。

言葉を変えれば「どの顧客層に買ってもらいたいかを決めること」ともいえます。もしターゲティングがうまくいかなければ「誰のためのブランドなのか」が明確にならず、結果的に誰も買ってくれない状態になってしまいます。

ターゲット設定は、ブランディングの起点となるため、ターゲット設定を間違えばその後の施策はすべて間違うことになってしまうので注意が必要です。

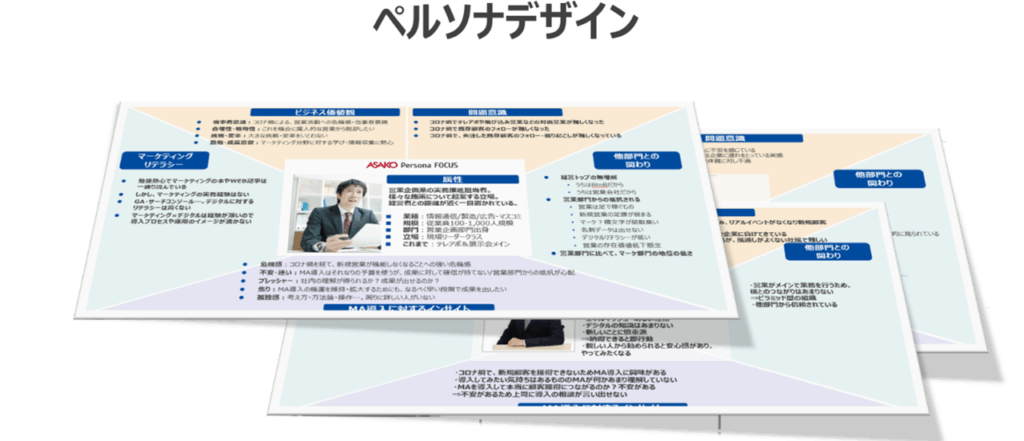

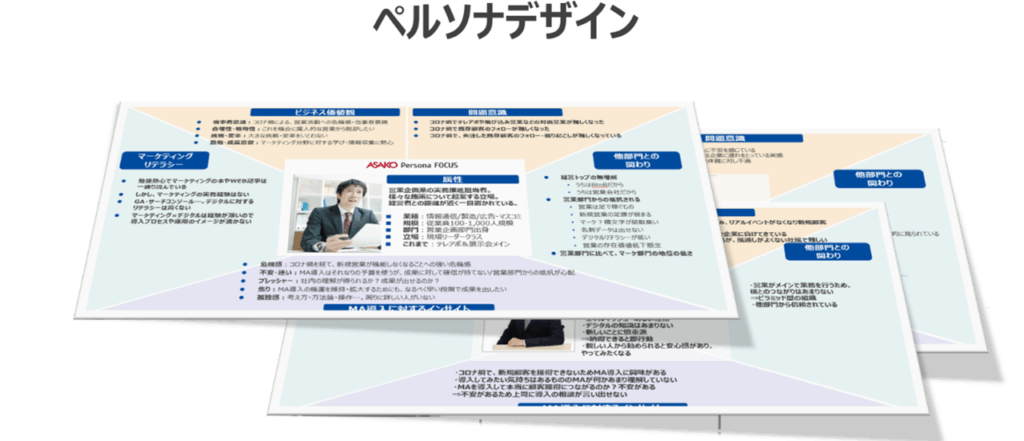

◎ ペルソナ設計|感情移入してくれる具体的な人物像を描く

ペルソナ設定とは、「ブランドに対して感情移入がなされ、長期的なファンになってくれやすい顧客像」を描くことを指します。

ターゲット(という塊)から更に踏み込んで「生身の人間」として描き出し、ターゲットを深く、ひとつの物語として理解することとも言えます。

ペルソナデザインの世界では、よく「Good story has right details」という言葉が使われます。

ペルソナデザインでは、価値観やパーソナリティにまで踏み込んだ「人物像」を描いていくため「その人が何に感動しそうなのか」「どういった状況で使うのか」など、ペルソナからの逆算視点で物事を考えることができるようになります。

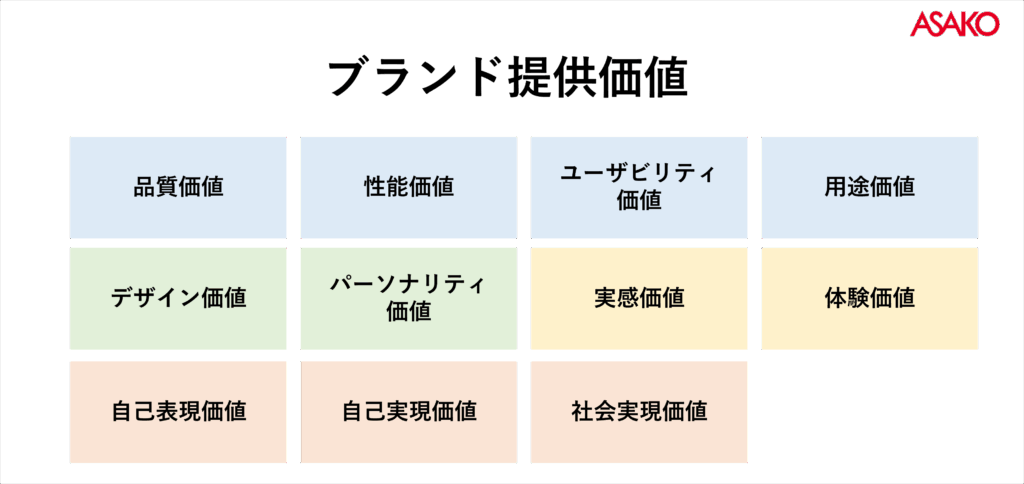

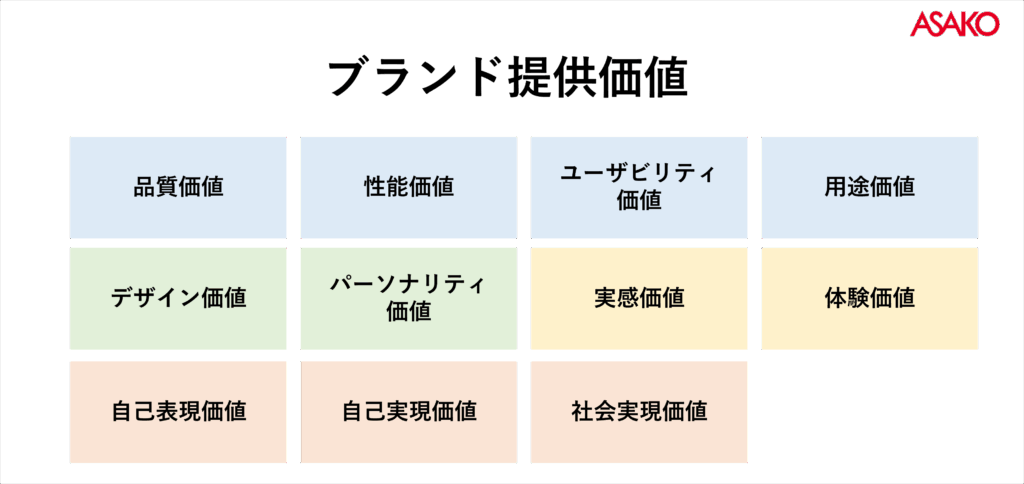

❷ ブランド提供価値の定義|実利・感情・自己実現の3層で整理する

ブランド提供価値とは、ブランドが顧客に提供できる「喜びや嬉しさの度合い」を指します。顧客側から見れば「購入動機」にあたります。

ブランド提供価値の種類は、以下の通りです。

- 実利価値:そのブランドの実利から得られる喜び

- 感情価値:そのブランドを手にすることで満たされる感情的な喜び

- 自己実現価値:そのブランドを手にすることで、理想の自分に近づける喜び

強いブランドの条件が、ブランドが顧客に提供する「価値の大きさ」で決まる以上、ブランド提供価値の定義は極めて重要です。

❸ ブランドパーパスの設計|社会的な存在価値を描く

ブランドパーパスとは、ブランド提供価値が社会全体に広がったときに実現できるであろう社会の姿であり、そのブランドの社会的な存在価値です。

ブランドパーパスを明確に示すことができれば、そのブランドは、多くの人々の共鳴と感情移入を得て、「このブランドを応援したい」「このブランドを選びたい」と思われる存在へと進化します。

❹ ブランドパーソナリティの設定|“どんな人柄のブランドか”を決める

ブランドパーソナリティとは、ブランドが、どんな価値観を掲げ、どんな態度で接し、どんな振る舞いを大切にしているのかを規定したブランドの人格です。

- 「革新性」と「挑戦」を掲げるブランドなら、未来を切り拓く“先導者”

- 「安心感」や「思いやり」を大切にするブランドなら、そっと寄り添う“伴走者”

- 「遊び心」や「創造性」を軸に持つブランドなら、人々の感性を刺激する“共犯者”

このように、同じジャンルを持つブランドであっても、“どのような価値観で届けるか”によって、まったく異なるブランド体験が生まれます。

ブランドパーソナリティは、「このブランドは自分に近い」と感じさせる“感情移入のきっかけ”となります。

ブランドを“自分ごととして感じられるストーリー”に変える鍵――それが、ブランドの個性を形づくるブランドパーソナリティです。

❺ ブランドポジショニングの構築|比較されない独自ポジションをつくる

ブランドポジショニングとは「ほかに替えられない独自の役割を築き、比較されずに指名買いし続けてもらえる状況」を創り出すことを指します。

ポジショニングの目的は、競合ブランドと比較して優位に立つことではなく、顧客から見て「ほかに替えられない」独自の存在になることです。

つまり、ポジショニングとは「競争に勝つ」ことではなく「競争をしないで賢く勝つ」ことといえます。

「競争をする」ということは、既存の競争ルールの中で、常に比較をされながら体力勝負の消耗戦に挑むことを指します。

しかし、ポジショニングには「競争をしないでも勝てる領域」を発見したり、あるいは「顧客ニーズを先回りして捉え、市場創造型のブランド価値を提供する」という戦略が背景にあります。

ブランド戦略のご相談は

こちら

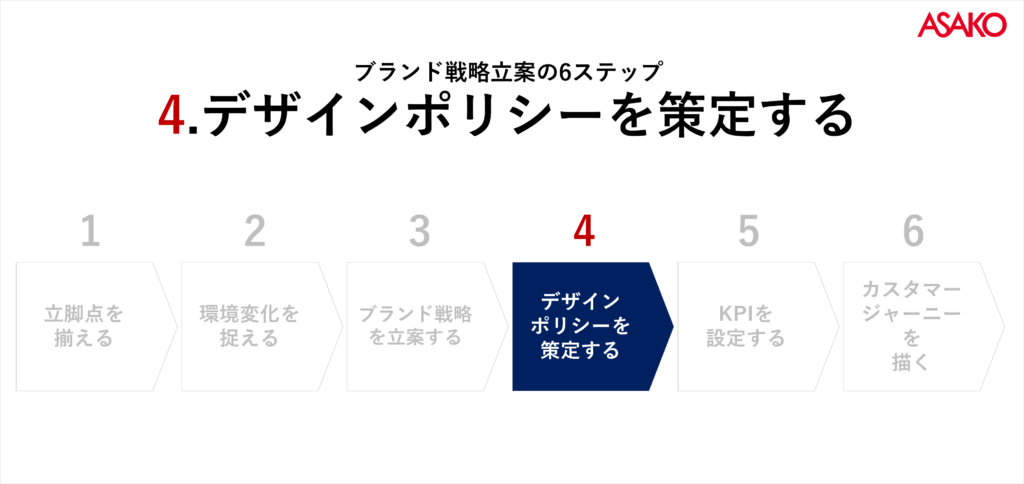

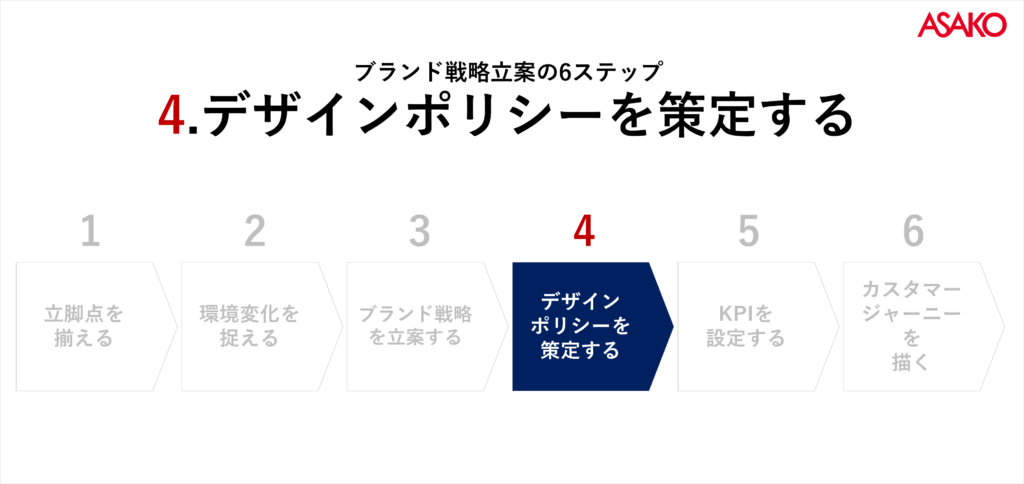

ステップ4|ブランドデザインポリシーを整え表現の一貫性を確保する

あなたが携わっているブランドには、いくつもの競合ブランドが存在します。それらの競合ブランドの中で、顧客があなたのブランドを知る際に一番初めに目にするのが「デザイン」です。

ロゴ、パッケージ、WEBサイト、CM、店舗POP…。これらがバラバラでは、雑に見え、印象が薄まり、せっかくのブランド戦略が機能しません。

だからこそ、ブランドのデザインポリシーを設け、各部門・制作担当者が共通の基準を持ち、デザインの一貫性・統一性を保つ必要があります。

- ロゴ・色・トーン&マナーなどのVIガイドライン

- 表現NG集

- クリエイティブチェック体制

こうしたデザインの運用ルールを整備しておくことで、ブランドの統一感と一貫性を保ち、「見えない価値」が「伝わる価値」へと変わります。

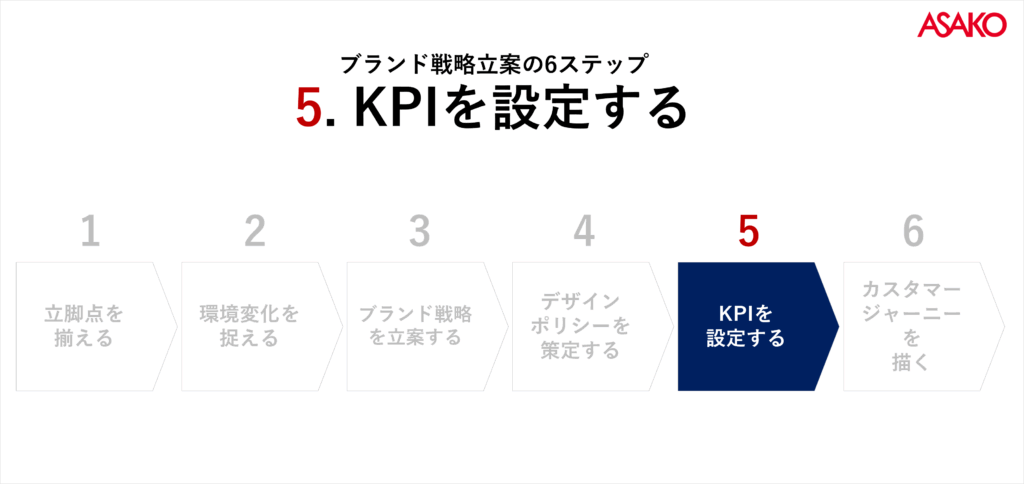

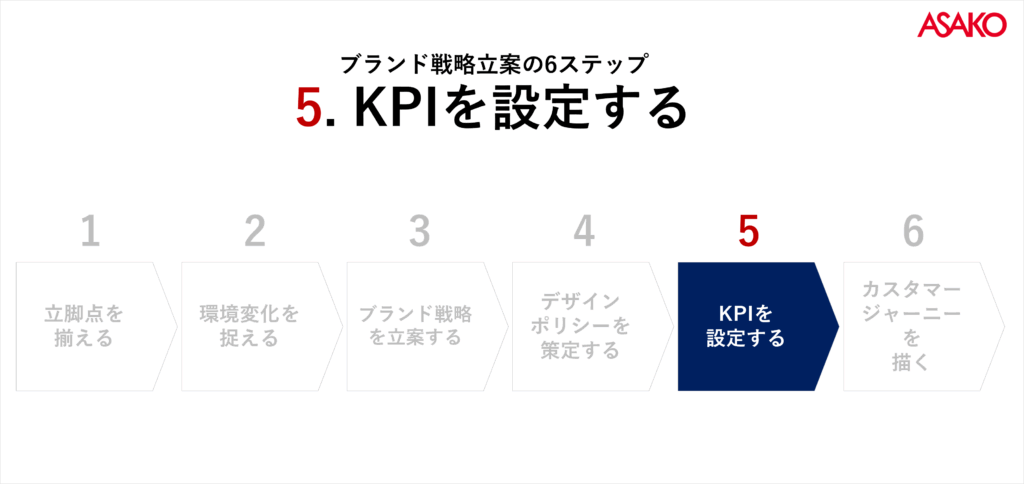

ステップ5|ブランドKPIを設計し成果を可視化する

ブランディング戦略を策定する後は、その成果を測る「評価指標」の設計が欠かせません。

よく使われるのが「ブランドエクイティ(ブランドの資産価値)」です。加えて、以下のようなKPIを設けて管理することが一般的です。

- ブランド認知度

- 理解・共感度(パーパス共感度など)

- 購買意向・指名買い率

- 顧客ロイヤルティ

- NPS(ネットプロモータースコア)

ブランド価値は“見えない価値”であるからこそ、可視化してマネジメントする視点が必要です。

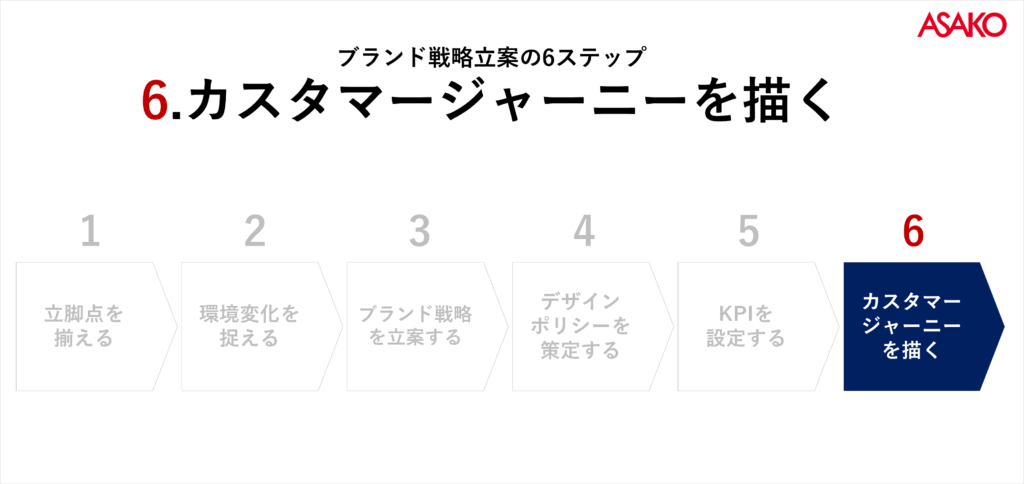

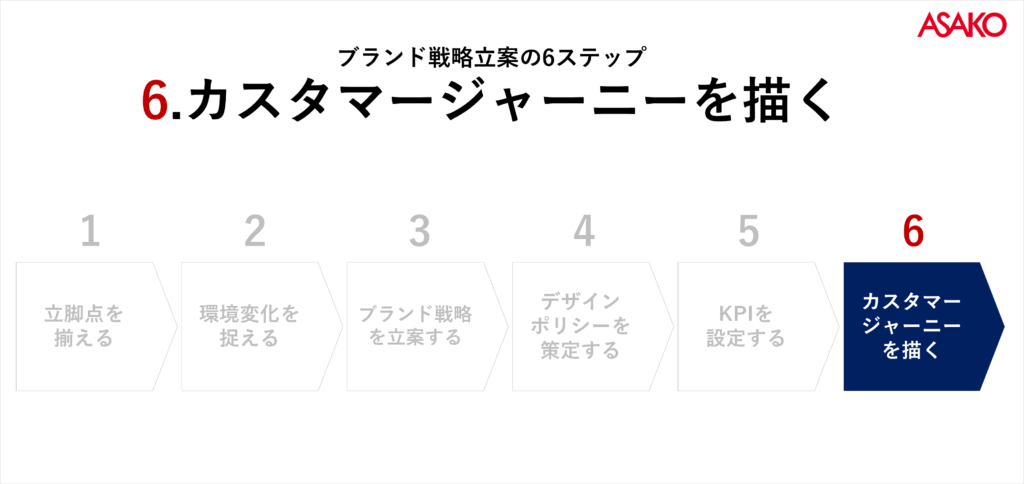

ステップ6|カスタマージャーニーで顧客体験を設計・可視化する

ブランディング戦略を形にし、実際の顧客体験へと落とし込むためには、カスタマージャーニー(顧客がブランドと出会い、購入・利用・ファン化していくまでの行動や心理の道筋)を明確にすることが欠かせません。

カスタマージャーニーは、単なる購買プロセスの図解ではなく、顧客がどんな場面で、どんな気持ちでブランドに触れるのかを可視化する設計図です。これを描くことで、顧客体験の中にある“強みの瞬間”や“改善すべき隙間”が明らかになります。

- タッチポイントを洗い出す

- 各接点での顧客心理を把握する

- 望ましい体験の流れを設計する

カスタマージャーニーを描く最大の目的は、ブランド戦略を顧客の体験ストーリーとして具現化し、社内の全員が同じゴールイメージを持てるようにすることです。

これによって、マーケティング担当だけでなく、営業、カスタマーサポート、開発、デザインといったすべての部署が「顧客体験」という共通言語のもとで動けるようになります。

カスタマージャーニーは、一度作って終わりではありません。市場や顧客行動が変化するたびにアップデートし、ブランドと顧客の関係性を時代に合わせて進化させ続けることが重要です。

BtoBブランディングとBtoCブランディングの違い|戦略設計の重点ポイント

ブランディング戦略の原則は「誰に/どんな価値で/どう感情移入されるかを設計する」という点で共通しています。

しかし、BtoB と BtoC では顧客構造も意思決定プロセスも異なるため、戦略の重点ポイントは大きく変わります。ここでは、両者の違いと共通点を整理します。

❶ BtoBブランディングのポイント|信頼・実績・共創で選ばれる

BtoB領域では、ブランドは「好き嫌い」ではなく 信頼・実績・継続性 を軸に評価されます。特徴は次の通りです。

◎ 意思決定者が複数

社長/事業責任者/現場担当/購買部門など、複数の関係者が意思決定に関与するため、“誰向けにどう伝えるか” を階層ごとに設計する必要があります。

◎ 信頼・リスク回避が評価の中心

「失敗しない」「リスクが低い」「長期的に任せられる」という印象がブランド価値になります。

◎ 営業体験・サポート体験がブランドの中核

BtoBでは広告よりも、営業資料・提案姿勢・アフターサポートといった“人の振る舞い”がブランドを形成します。

◎ 提供価値=共創力・問題解決力

単なる商品価値ではなく、伴走力・技術力・組織対応力など“企業としての総合力”がブランド評価へ直結します。

❷ BtoCブランディングのポイント|感情・ライフスタイル・自己表現で選ばれる

一方で BtoC では、個人の感情・価値観が購買を大きく左右します。

◎ 感情・ライフスタイル・自己表現が動機の中心

「自分らしさ」「共感」「世界観への好意」が購入理由になりやすい。

◎ブランドとの接点が多様(SNS・広告・店舗・EC)

デジタルとリアルを横断した一貫した体験が重要。

◎ スピード感と共感が鍵

トレンド変化が早いため、世界観・メッセージ・商品企画の一体運用が必須。

◎商品体験そのものがブランド

デザイン・使い心地・便利さなど“体験価値”がブランド印象に直結します。

❸ 共通するブランディング戦略の本質

BtoB/BtoC で強調ポイントは異なるものの、強いブランドに共通する原則があります。

◎ パーパス(社会的な存在価値)を軸にすること

顧客も社員も、ブランドが“なぜ存在するのか”を求める時代です。

◎ 体験の一貫性をつくること

広告・商品・接客・営業・採用のすべてが同じ価値を指すことがブランド力を決める。

◎ インナーブランディング(社員)とアウターブランディング(顧客向け)の連動

社員が理解し体現できなければ、どれだけ広告が上手でもブランドは育たない。

ブランディング戦略の失敗例|やってはいけない4つのNGパターン

ブランディングは“見た目を整える作業”と思われがちですが、実際には 経営・組織・顧客体験を貫く長期戦略 です。そのため、多くの企業が共通した落とし穴に陥りがちです。

ここでは、特に失敗につながりやすい4つのNGパターンを整理します。

❶ 失敗例1|ロゴリニューアル=ブランディングだと思っている

◎ なぜ起こりやすいか:

ロゴやデザインは目に見えるため、手をつけやすく「変わった感」が出やすいからです。

◎ どう防ぐか:

ビジュアル変更は“結果”であり“起点”ではありません。まずは パーパス/提供価値/ポジショニング を明確にし、それに基づいてデザインの意味を決めることが必要です。

❷ 失敗例2|スローガンだけ作って現場に落ちていない

◎ なぜ起こりやすいか:

経営層が「良い言葉」を作って満足し、現場が実行の当事者になっていないため。

◎ どう防ぐか:

スローガンは“掲げるもの”ではなく“行動に落とすもの”。営業・採用・サポートが 同じストーリーを語れる状態 をつくり、日々の判断基準に統合することが重要です。

❸ 失敗例3|広告は“それっぽい”のに接客・サービスがバラバラ

◎ なぜ起こりやすいか:

外部コミュニケーション(広告やサイト)だけに投資し、肝心の「体験設計」が置き去りになっているから。

◎ どう防ぐか:

ブランドは“顧客接点の総和”です。広告・商品・接客・サポートが 同じ価値基準で動く よう、インナー施策やプロセス整備をセットで行う必要があります。

❹ 失敗例4|ブランドKPIがなく「なんとなくやっている」状態

◎ なぜ起こりやすいか:

ブランディングは定量化が難しいイメージがあり、“感覚評価”になりがちだからです。

◎ どう防ぐか:

認知・好意・信頼・NPS・採用応募数・商談率など、事業と人材の両面でKPIを設定 し、変化を定点観測する仕組みをつくることが不可欠です。

これらのNGパターンに共通するのは、「戦略の不在」または「インナー(組織)への落とし込み不足」 です。

正しく設計され、社内外の体験に一貫性が生まれたとき、ブランディング戦略は初めて成果につながります。

ブランディング戦略Q&A|初心者がつまずきやすいポイントと実践のヒント

最後に、ブランディング戦略を考えるうえでよく寄せられる質問にお答えします。

ここまで読んで「自社では何から始めるべきか」「どのように成果を測ればよいのか」と感じた方に向けて、実践のヒントを整理しました。

Q1. ブランディングとマーケティングの違いは何ですか?

マーケティングは「売る仕組み」をつくる活動であり、ブランディングは「選ばれる仕組み」をつくる活動です。

マーケティングが短期的な売上を目的とするのに対し、ブランディングは中長期的に信頼を積み上げ、顧客との関係資産を育てていきます。

両者は対立するものではなく、ブランド戦略の下で連動すべき“車の両輪”です。

Q2. 中小企業にもブランディング戦略は必要ですか?

もちろん必要です。

むしろ限られたリソースで競争する中小企業ほど、「何をするか」よりも「なぜそれをするのか」という一貫した理由が差別化になります。

ブランドは広告費ではなく、信頼の積み重ねによってつくられます。企業規模を問わず、パーパスに基づく発信や行動の一貫性がブランド力を生みます。

Q3. ブランディング戦略は何から始めるべきですか?

ブランディング戦略の出発点は、「見せ方」ではなく 自社の現在地を正しく知ること です。いきなりロゴ・サイトリニューアル・広告に着手するのではなく、

- 社員は自社ブランドをどう理解しているか

- 顧客は何を期待して選んでくれているのか

- 市場の中で、自社はどんな存在だと認識されているのか

を、アンケート・インタビュー・営業の声などから可視化するところから始めます。

Q4. BtoBビジネスでブランディングを始めるときの注意点は?

BtoBのブランディングでよくある失敗は、「BtoCと同じ感覚で“かっこいい見せ方”だけを整えてしまうこと」です。BtoBでまず押さえるべきポイントは次の3つです。

❶ “誰にとってのブランドか” を具体的にする

エンド顧客だけでなく、

- 経営層

- 現場責任者

- 購買・調達部門

- 協業パートナー・仕入れ先

など、複数のステークホルダーを想定する必要があります。それぞれが何を重視しているかを分解しておくことが重要です。

❷ 営業・サポート体験をブランドの中心に置く

BtoBでは、Webサイトや広告よりも、

- 営業の提案の質

- 導入プロセスの安心感

- トラブル時の対応

といった “実務の手触り” がブランド印象を決めます。

ロゴやスローガンだけを変えるだけでなく、営業資料・提案ストーリー・アフターサポートの設計 まで含めてブランディングと捉えることが大切です。

❸ 短期のリード数より「質」と「継続性」で見る

展示会や広告で名刺やリードは増えても、

につながっていなければ、ブランドは機能していません。

BtoBブランディングでは、「価格で比較されない指名案件が増えているか」 を、ひとつの成果指標として見るのがおすすめです。

まとめると、BtoBでブランディングを始めるときは、「かっこいい世界観づくり」ではなく、“信頼され、任せてもらえる理由” を言語化し、それを営業・採用・パートナー体験まで一貫させること が最大のポイントになります。

Q5. ブランディング戦略の成果はどのように測定すればいいですか?

ブランドの成果は「数値」と「感情」の両面から捉える必要があります。

認知度・好感度・信頼度・推奨意向(NPS)・再購買率などの定量指標に加え、社員や顧客の声といった定性的データも組み合わせることで、ブランドの“温度”を把握できます。

また、定期的なモニタリングとフィードバックの仕組みを持つことで、ブランドを「管理できる資産」として運用できます。

ブランディングは特別な企業だけが行う活動ではありません。理念を持ち、それを一貫して体現しようとするすべての企業にとって、ブランドは経営そのものです。

日々の意思決定の積み重ねこそが、最も確かなブランドづくりなのです。

まとめ|ブランドは“語る”より“育てる”もの ― 持続的な信頼を生むブランディング戦略

どれほど精緻な戦略を描いても、顧客や社員がその価値を実感できなければ、ブランドは選ばれません。

逆に、社員一人ひとりがブランドの意志を理解し、顧客との接点でそれを体現できたとき、ブランドは静かに、しかし確実に社会に根づいていきます。

ブランディング戦略とは、企業が掲げる理念やパーパスを、日々の現実に落とし込み、そこから生まれる体験を通じて“感情移入”という無形の資産を育てるための仕組みです。

それは広告よりも深く、キャンペーンよりも長く、企業の「あり方」を問う経営活動そのものです。

語るより、行動で示す。掲げるより、体現する。

その積み重ねが、やがて「このブランドだから選ばれる」という確かな信頼を育てていきます。

いま、あらゆる企業が「選ばれる理由」を再定義しようとしています。ブランディング戦略は、その問いに答えるための思考法であり、実践の道筋なのです。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です 。

- ブランドの”価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品、サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き