なぜESG経営は進まないのか?担当者が抱える10の悩みと組織の構造的課題を解説

本記事の要約

多くの企業でESG経営の重要性は認識されているものの、現場レベルでの推進は「何から手をつければいいか分からない」「社員の関心がない」といった理由で停滞しています。

停滞の背景には、経営層・担当者・現場社員の三者間での温度差や認識のズレが存在します。経営層は未来への投資と捉えていますが、現場は「日々の業務が増える」と負担に感じ、担当者は両者の板挟みで孤立しがちです。

調査データからも、ESGや人的資本、GXにおいて「重要だと認識している」企業と「実際に取り組んでいる」企業の割合には大きなギャップがあり、「理解」と「実行」の間に壁があることが示されています。

これらの問題の根本原因は、社員個人の意欲不足ではなく、部署間の連携不足、情報共有の断絶、ESGへの貢献が評価されない人事制度といった、変化に対応できない「組織の構造的な課題」にあります。

目次

「やらなければ」と思っているのに、進まない現実

環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)を整えることは、企業の信頼や採用力を高め、長期的な成長や存続につながる。

前回の記事でも触れたとおり、ESG経営は“企業経営の教科書”とも言える考え方です。

そのため、近年は大企業だけでなく、中小企業でもESGに取り組む動きが広がっています。

しかし、実際の現場ではこんな声が絶えません。

「何から始めればいいか分からない」

「社員が全然関心を示さない」

「やっても成果が見えない」

こうした“進まない現場”の悩みは、決して特別なことではありません。

そこで今回は、ESG担当者や経営者が直面しがちな課題を「10の悩み」として整理しながら、その背景にある構造を探っていきます。

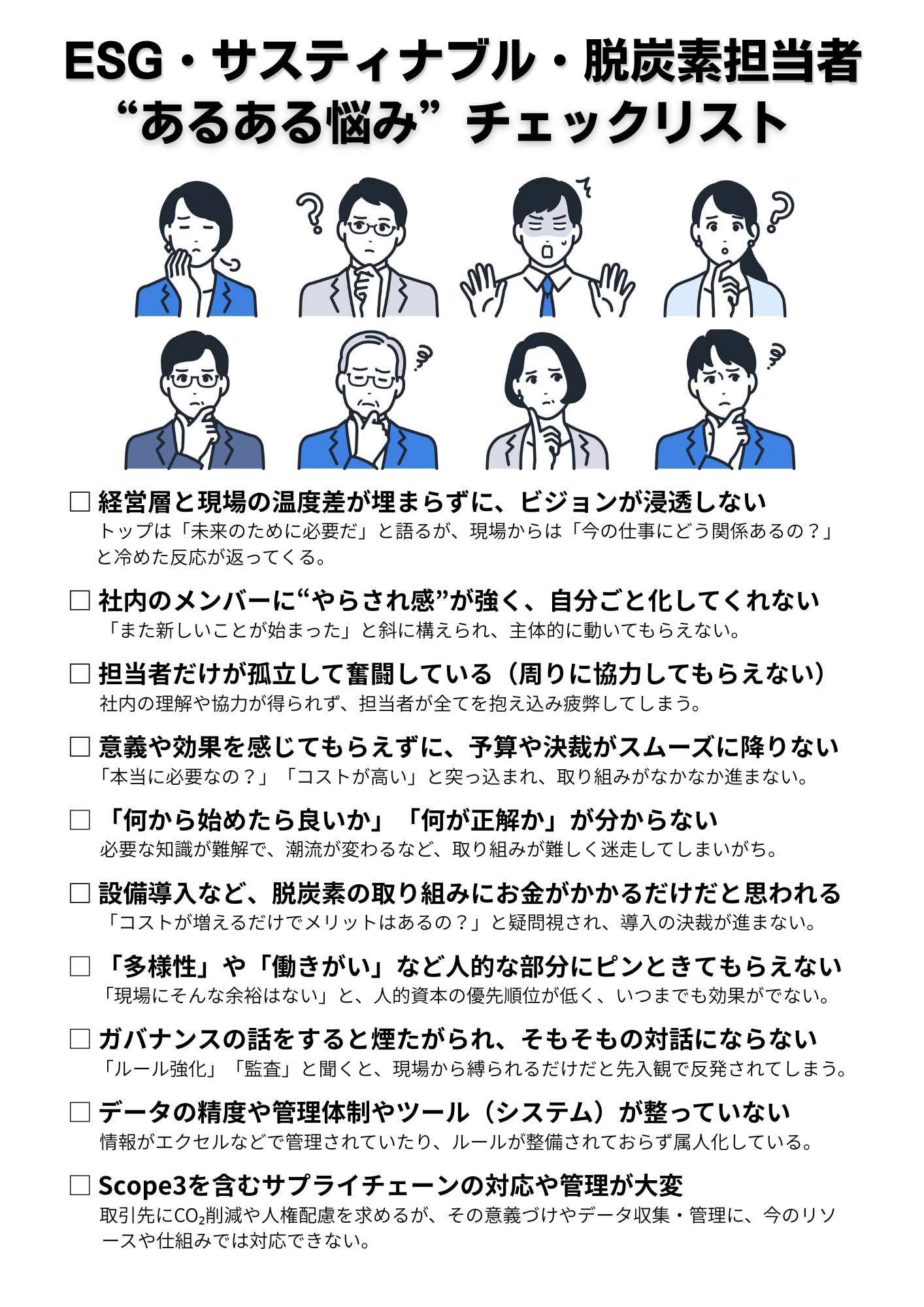

ESG経営が進まない”あるある”10の悩みチェックリスト

実際にESG推進担当者や経営者へヒアリングを行うと、どの企業でも似たような課題が浮かび上がります。

1. 経営層と現場の温度差が埋まらない

2. 社員が“やらされ感”で動かない

3. 担当者が孤立している

4. 意義が伝わらず、予算が取れない

5. 何から始めていいかわからない

6. 設備投資=コストと見なされる

7. 「多様性」「働きがい」が他人事

8. ガバナンスの話になると敬遠される

9. データ管理が属人化している

10. サプライチェーン対応にリソースが足りない

このチェックリストにひとつでも当てはまるなら、

貴社のESGも“足踏み状態”にあるかもしれません。

データで見る「ESGを理解しているが実行できない」企業の現状

これらの“悩み”は感覚的な話ではありません。

実際のデータを見ても、「理解しているけれど動けない」そんな企業の現状が浮かび上がっています。

全国1,077社を対象にした調査によると、「ESGを説明できる」と答えた中小企業はわずか5.0%。

さらに、そのうち**実際に取り組んでいる企業は31.8%にとどまりました。

つまり、「知っている」と「できている」の間には、まだ大きな壁があります。

(出典:GDXリサーチ株式会社「Blue Report 2024」)

人的資本の分野でも同じ構図が見られます。

jinjer株式会社の調査によると、「人的資本経営を重要視している」企業は58.1%にのぼる一方、「実際に人的資本の情報開示を行っている」企業はわずか11.3%。

(出典:PR TIMES「人的資本経営に関する実態調査」2024年5月)

「人を大切にする」という意識は定着しつつありますが、“見える化”や“数値化”といった実行段階には、まだ距離があるのが実情です。

また、GX(グリーントランスフォーメーション)の分野でも、

「取り組みのためのマンパワー・ノウハウが不足している」と回答した企業が56.1%にのぼりました。

(出典:環境省「企業のGX推進に関するアンケート結果」2024年)

人材・知見・時間――すべてが足りない中で、

「やりたいけれど、どうすれば良いか分からない」という声が増えています。

さらに、DX(デジタルトランスフォーメーション)に関しても、独立行政法人中小企業基盤整備機構の調査によれば、

「IT人材が不足している」が25.4%、

「DX推進人材が不足している」が24.8%。

(出典:中小企業基盤整備機構「中小企業DX推進実態調査 2024」)

つまり、ESG・GX・DXすべてに共通する課題は「人と体制の不足」です。

理念や方向性を示しても、実行に移すための仕組みが整っていない。

その構造が、現場での停滞を生んでいるのです。

なぜESGは進まない?原因は「個人」ではなく「組織の構造」

これらの悩みは、誰か一人の意識や努力の問題ではありません。

「やる気がない」「理解が足りない」といった個人批判ではなく、会社の仕組みや組織構造そのものに原因があるのです。

◆【経営層の悩み】理念は語るが、現場に浸透しない

ある製造業の社長は、こうこぼしました。

「ESGの重要性は何度も話しているのに、現場が全然動かないんです。

“また新しいプロジェクトが始まった”って、どこか他人事なんですよね。」

経営者としては未来への投資のつもり。

しかし、現場にとっては「日々の業務で手一杯なのに、また負担が増える」話に聞こえてしまう。そこに“温度差”が生まれます。

問題は「伝えていない」ことではなく、目的や意義が共有されていないこと。

経営者の言葉が理念で終わり、現場の行動に結びつかないまま絵に描いたもちになってしまうのです。

◆【担当者の悩み】経営と現場の板挟みで孤立する

ESG担当者の多くは、経営と現場の間で板挟みになっています。

「上からは“早く計画を出せ”と言われ、現場からは“何をやればいいの?”と聞かれる。その、場あたり的な対応が私の仕事みたいになってます。」

ESGは経営・人事・総務といった横断的に部署を跨いだ協働が欠かせません。

しかし実際には、社内の誰も“自分ごと”として動かない。

最初は意欲的だった担当者が、気づけば孤立し、「誰も協力してくれない」という状態に陥ってしまいます。

こうした担当者の属人化の構造が続くと、担当者は疲弊し、せっかく立ち上げたプロジェクトが止まってしまうのです。

◆【現場社員の本音】重要性はわかるが、自分ごとにならない

一方で、現場の社員も決して無関心ではありません。

ヒアリングをすると、こうした声がよく聞かれます。

「環境のことも、人のことも大事なのは分かります。

でも、自分の仕事の中で何をすればいいのか分からなくて。」

つまり、“反対”しているのではなく、意義が分からないのです。

「目の前の仕事」と「ESGの目的」が結びつかないまま、“いい話”として理解されても、“自分の仕事”にはならないのです。

◆構造的な問題:「変化できない組織」

この3つの立場―経営・担当者・現場―の声を並べてみると、どれも「正しいこと」を言っているのに、かみ合っていません。

その根底にあるのが、“変化できない硬直した組織構造”です。

• 経営は理念を語るが、現場は具体的な行動に移らない

• 担当者は全体を見たいが、権限も時間も足りない

• 部署がサイロ化し、情報共有が断片的

• 評価制度にESGが紐づかず、頑張っても報われない

つまり、ESGが進まないのは「やる気が足りない」からではなく、“組織全体の設計や仕組みが、変化に追いついていない”からです。

◆「変わりたいのに、変われない」企業の共通点

「うちも何とかしたい気持ちはあるんですが、なぜかいつも頓挫してしまうんです。」

対話を重ねると、多くの経営者がこう語ります。

「社員に誇りを持って働いてほしい」

「地域から信頼される会社でありたい」

つまり、意志はある。けれど、何が問題なのかも分からない。

だから、同じ場所をぐるぐる回ってしまう。

これは、どの企業にも起こりうる“構造的な悩み”です。

誰が悪いわけでもなく、組織が変化に対応できないだけなのです。

FAQ(よくある質問)

Q1. ESG経営が「やらされ仕事」になってしまうのはなぜですか?

A1. 経営層から目的やビジョンが十分に共有されず、現場の業務とESGの繋がりが見えないためです。「なぜ取り組むのか」「自社の事業にどう貢献するのか」が不明確なままでは、日々の業務に追われる中で「また新しい仕事が増えた」と負担に感じてしまいます。まずは取り組みの目的と、それが社員や会社に与えるプラスの影響を具体的に示すことが、自分ごと化の第一歩です。

Q2. ESG担当者が社内で孤立してしまいます。どうすれば良いですか?

A2. ESGは複数の部署にまたがる横断的な取り組みのため、担当者一人で抱え込むと孤立しがちです。まずは各部署に協力者(アンバサダー)を一人ずつ見つけることから始めましょう。また、経営層を巻き込み、ESG推進が特定の担当者だけの仕事ではなく「全社的な経営課題」であることを定期的に発信してもらうことが、協力を得る上で非常に重要です。

Q3. ESGへの投資が「コスト」と見なされ、予算が確保できません。どう説得すれば良いですか?

A3. ESGへの取り組みが、短期的なコストだけでなく、長期的な企業価値向上に繋がることを具体的なデータや他社事例で示すことが有効です。例えば「省エネ設備導入による光熱費削減」「働きがい向上による離職率低下と採用コスト削減」「ブランドイメージ向上による顧客からの信頼獲得」など、財務的なメリットを合わせて提示しましょう。「社会貢献」という側面だけでなく、企業の持続的成長に不可欠な「未来への投資」であることを強調することが重要です。

まとめ:ESG推進の鍵は「変化できる組織」への変革

多くの企業でESG経営の重要性が認識されながらも、その推進が現場で停滞してしまう「進まない現実」があります。

本記事で解説したように、その根本原因は社員個人の意識や意欲の問題ではなく、経営層の理念と現場の業務が結びついていない「組織の構造的な課題」にあります。経営層が未来へのビジョンを語っても、現場は「自分ごと」として捉えられず、両者の板挟みになった担当者は孤立し、疲弊してしまいます。

この「わかっているけど動けない」という状況は、部署間のサイロ化、ESGへの貢献が評価されない人事制度、属人化したデータ管理など、硬直化した組織の仕組みが引き起こしています。

したがって、ESGを真に前進させるために必要なのは、個別の施策を増やすことではありません。まずは自社が抱える組織課題を直視し、部署間の連携を促し、全社で目的を共有できる「変化に強い組織」へと変革していくことが、成功への唯一の道筋と言えるでしょう。

次回は、

「なぜESGの取り組みが進まないのか」――その本質を探り、背景にある“トランスフォーメーション”の課題を解き明かしていきます。

「ESG評価プラットフォームSynesgyPREMIUM」を今すぐダウンロードしよう。

ESG営導入で企業価値を高めませんか?

弊社の「ESG評価プラットフォームSynesgyPREMIUM」は、中小企業でも簡単・低コストに始められる支援サービスです。