ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.11.03

ブランドステートメントとは?意味・作り方・事例をわかりやすく解説|理念を共感に変えるストーリーテリング戦略

本記事の要約

ブランドステートメントとは、企業理念を“感情レベルで共鳴してもらう"ための宣言文です。

パーパスやビジョンを論理ではなくストーリーで表現し、社員や顧客の共鳴を生み出します。

企業理念をストーリー化し、語れるカルチャーとして浸透させることで、ブランドは“言葉”から“体験”へと進化します。

目次

はじめに|なぜ今「ブランドステートメント」が注目されているのか

かつて、ブランドは「何を言うか」で評価されていました。しかし今、求められているのは「どんなストーリーを語るか」にシフトしています。

人々は機能や価格だけでなく、自分の価値観と合うストーリーを伴ったブランドを選ぶようになっています。

この背景にあるのが、情報過多と感情の飢えという現代の構造です。

SNSやAIが無数のメッセージを生み出す時代において、人の心を動かすのはロジカルな説明ではありません。

心を掴むのは、感情移入を促すストーリー──つまり「自分の中の何かが動く体験」です。

心理学ではこれをNarrative Transportation(物語的没入)と呼びます。

人は物語に深く入り込むと、登場人物の感情を追体験し、その価値観に共鳴するようになるとされる心理学の理論です。

理念やパーパスも“ストーリー”として語ることで、ステークホルダーはその世界観に入り込み、自らの人生と重ね合わせて理解するようになります。

ブランドステートメントとは、まさにその「感情を動かす言葉の設計」なのです。[

パーパスを心で伝え、感情移入を呼び起こす“ストーリー言語”。それは理念やパーパスを詩通して社員や顧客の感情をひとつに結ぶための「ブランドの宣言文」なのです。

ブランドステートメントとは?意味と役割をわかりやすく解説

ブランドステートメントとは、ブランドの存在意義や価値を、誰もが“感情移入できる文章”として表現したものです。

企業が「何を大切にし、どんな未来を描いているのか」を、心に響く言葉で表現する――それがブランドステートメントの本質です。

パーパス(存在価値)やミッション(使命)、ビジョン(目指す未来)、バリュー(行動指針)といったブランド理念の要素は、どれも重要ですが、それらはしばしば社内向けの理性的言語にとどまりがちです。

そこで必要になるのが、これらを“感情移入”される形で伝えるブランドステートメントなのです。たとえば、

- パーパス:なぜ存在するのか(Why)

- ミッション:何を実現するのか(What)

- ビジョン:どこを目指すのか(Where)

- バリュー:どう行動するのか(How)

- ステートメント:どう感じてほしいか(Emotion)

このように、ブランドステートメントはブランドの理念をストーリーとして届ける役割を担います。

論理(理念)と感情(物語)に横断しながら、人々の心に火を灯す言葉――それがステートメントの使命なのです。

ブランドステートメントが強い企業ほど、顧客や社員はその言葉に自分を重ね、ブランドのストーリーに“参加”していると感じるのです。

つまり、ブランドステートメントとは、ブランドの理念を共感に変えるストーリーの起点であり、ブランドが“誰かの心の中で生き続ける”ための感情の言語化なのです。

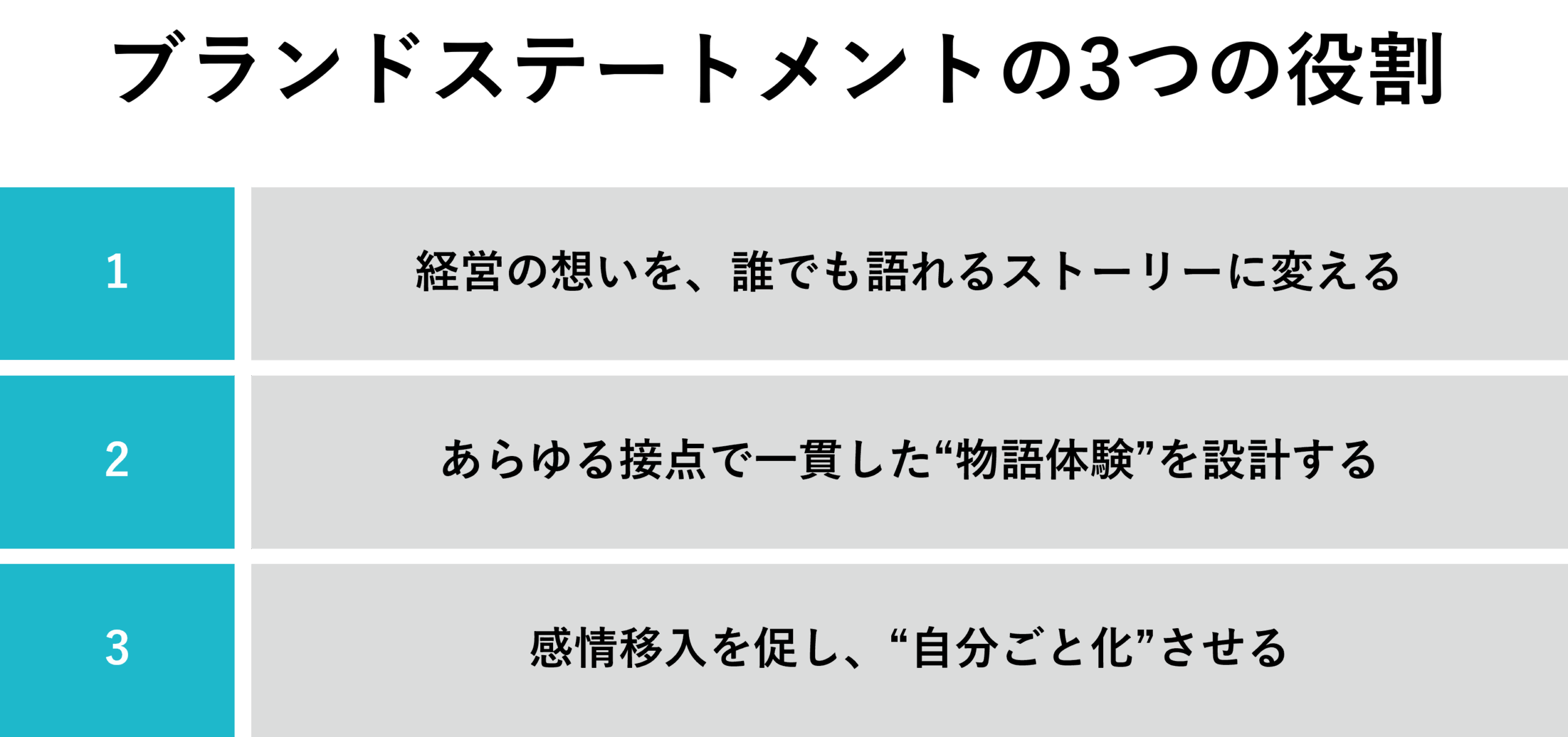

ブランドステートメントが果たす3つの重要な役割

ブランドステートメントは、単なるスローガンではなく、ブランドの理念を“人の心で再生されるストーリー”へと昇華する役割を担います。

その本質的な機能は、大きく3つに整理できます。

役割1:経営の想いを「誰でも語れるストーリー」に変える翻訳装置

多くの企業がパーパスやビジョンを掲げていますが、その言葉が現場の社員や顧客に「自分の言葉」として語られているケースは多くありません。

ブランドステートメントは、こうしたブランド理念の抽象性を“感情の言葉”に翻訳する装置です。経営の想いをストーリーに乗せることで、社員一人ひとりが“語れる言葉”を手に入れます。

役割2. ブランド体験の“起点” ― あらゆる接点で一貫した“物語体験”を設計する

ブランドステートメントは、広告、採用、Webサイト、営業資料など、あらゆるタッチポイントにおける体験設計の原点となります。

ブランドがどんな“トーン”で語り、どんな“空気感”を持つのか。その一貫性を支えるのが、ステートメントが示すストーリーです。

たとえば、「挑戦を希望に変える」ブランドであれば、デザインも、文章も、映像も、すべてが“前向きなエネルギー”を感じさせるものでなければなりません。

ステートメントは、その「感情の方向性」を定義するブランド体験の設計図なのです。

役割3. 共感形成の“触媒” ― 感情移入を促し、“自分ごと化”させる

ブランドステートメントの最大の力は、人々の感情を動かすことです。

心理学の「Narrative Transportation Theory(物語的没入理論)」によると、人は物語に感情移入すると、登場人物の感情や信念を自分のものとして体験し、行動や態度が変化することがわかっています。

ブランドステートメントも同様です。「このブランドの想いは、自分の想いでもある」──。

そう感じた瞬間に、理念は共感へ、共感は行動へと変わります。ブランドステートメントは、

- ブランド理念を“語れる”言葉に変える「翻訳装置」

- 一貫したブランド体験を導く「起点」

- 感情移入を生み出す「共感の入り口」

として機能します。つまり、ブランドステートメントとは──ブランドのストーリーを人の心で再生するための“共感デザイン”なのです。

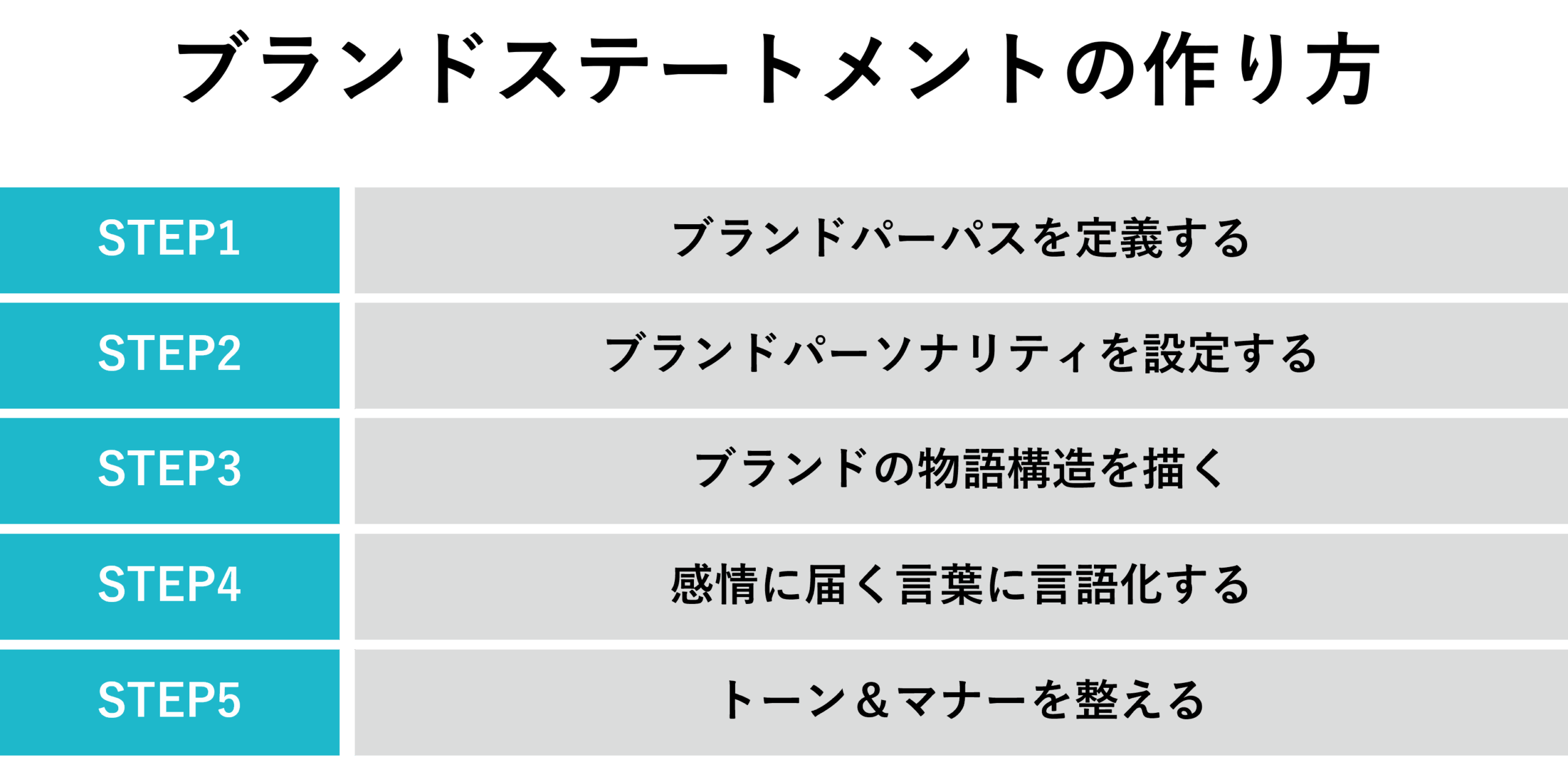

共感を呼ぶブランドステートメントの作り方【5ステップで解説】

ブランドステートメントは、ブランドの理念を“語る言葉”ではなく、“感じ取れる言葉”に変換するプロセスから生まれます。

そのためには、ブランドの理念や企業の想いを「ストーリー」として設計する視点が欠かせません。

ここでは、ブランドの存在価値をストーリーへと昇華し、感情で伝わる言葉に仕上げるための5つのステップを紹介します。

ステップ1:ブランドパーパスを定義する(「何のために存在するのか」を言葉にする)

すべてのストーリーには「主人公がなぜ旅に出るのか」という動機があります。ブランドにおいてそれがパーパス(存在価値)です。

- どんな社会課題を解決したいのか。

- どんな未来をつくりたいのか。

- なぜ自分たちでなければならないのか。

この「なぜ(Why)」を明確にすることが、ブランドステートメントの出発点です。

ここが曖昧なままでは、どんなに美しい言葉を紡いでも“空中戦の物語”に終わってしまいます。

ステップ2:ブランドパーソナリティを設定する(人に例えるならどんな性格か)

次に、ブランドを“人”として捉えてみます。

もしこのブランドが人間だったら、どんな性格で、どんな話し方をするでしょうか?誠実・革新的・親しみやすい・挑戦的──。

ブランドに人格を与えることで、言葉のトーンや感情の温度が自然に定まります。

このプロセスは、ステークホルダーがブランドに感情移入するための設計でもあります。

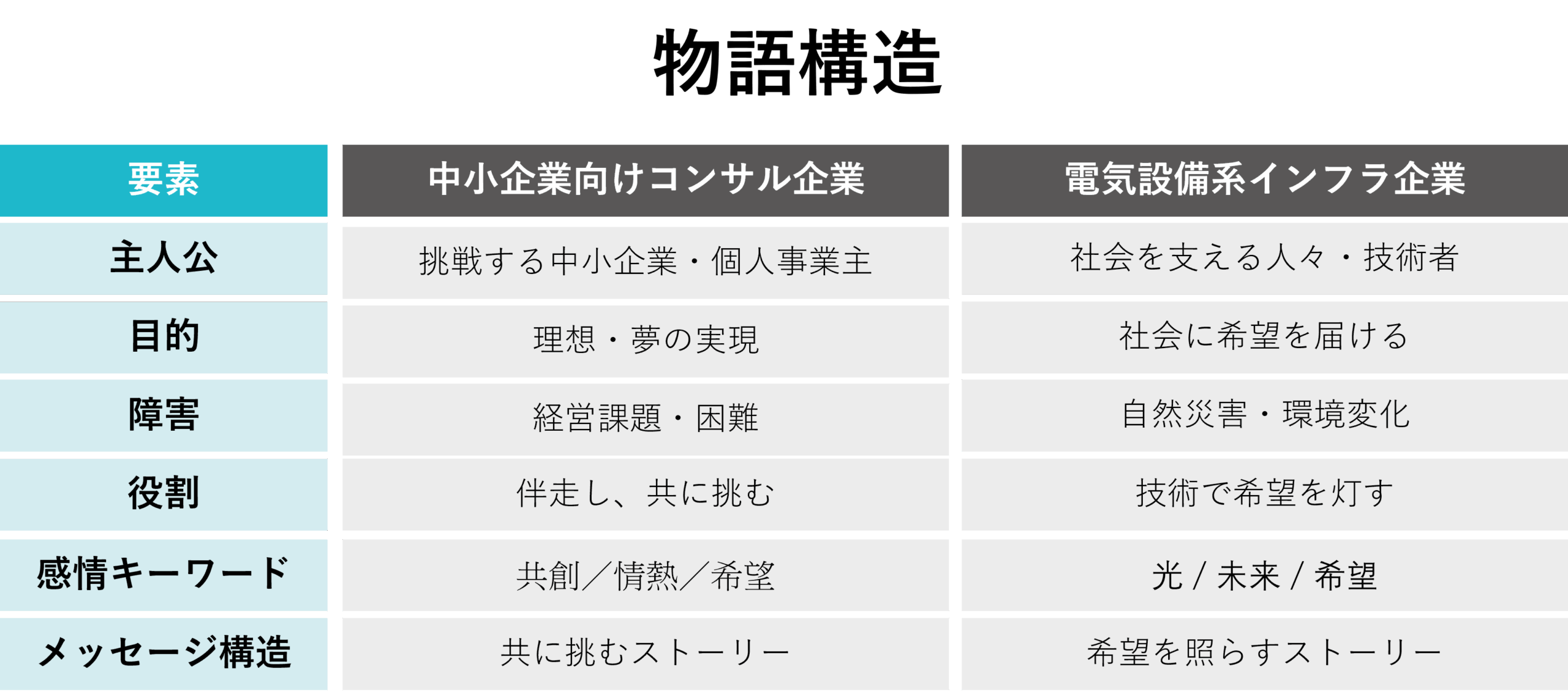

ステップ3:ブランドの物語構造(過去→現在→未来)を描く

ブランドにも、人と同じく「過去・現在・未来」のストーリーがあります。この構造を明確に描くことで、ブランドの“成長するストーリー”が生まれます。

- 過去(Origin):なぜこのブランドが生まれたのか

- 現在(Mission):今、何に挑戦しているのか

- 未来(Vision):これからどんな世界を実現したいのか

この三部構成は、心理学的にも感情移入を促進する「語りの基本構造」です。

人は“時間を超えるストーリー”に触れたとき、そこに深い意味を感じ、自らもそのストーリーの一部になりたいと感じます。

ステップ4:感情に届く言葉に言語化する

ここで初めて、言葉を磨く段階に入ります。ブランドの理念やストーリーの核心を、情緒を持って表現します。

- 抽象的な理念を、具体的な感情に変換する

- 言葉の響き(音・リズム)を意識する

- 一読で“感じ取れる”表現を選ぶ

たとえば、

- 「挑戦者を実現に変える伴走者」

- 「私たちが築いているのは、インフラではなく希望です」

これらはすべて、ブランドの理念や行動を“感情で伝える一文”です。読んだ瞬間に、そのブランドの世界観が立ち上がるようなフレーズが理想です。

ステップ5:ブランドのトーン&マナーを整える

最後に、ブランドが発する言葉全体のトーン&マナー(Tone & Manner)を設計します。

同じ言葉でも、声のトーンが違えば印象はまったく変わります。フォーマルか、親しみやすいか。熱量が高いか、落ち着いているか。この“温度設定”が、ブランドの人格と一致していることが重要です。

それによって、SNS投稿、広告コピー、採用ページなど、すべての発信が一貫した感情線でつながります。

ブランドステートメントの例|共感を生む言葉の共通点

ブランドステートメントは、ブランド理念を“伝える”ためのコピーではなく、人の感情を動かし、ストーリーに引き込む「共鳴のスイッチ」です。

キーワードは、ストーリーテリング × 感情移入。人が“自分ごと化”できるストーリーには、共通の文法があります。

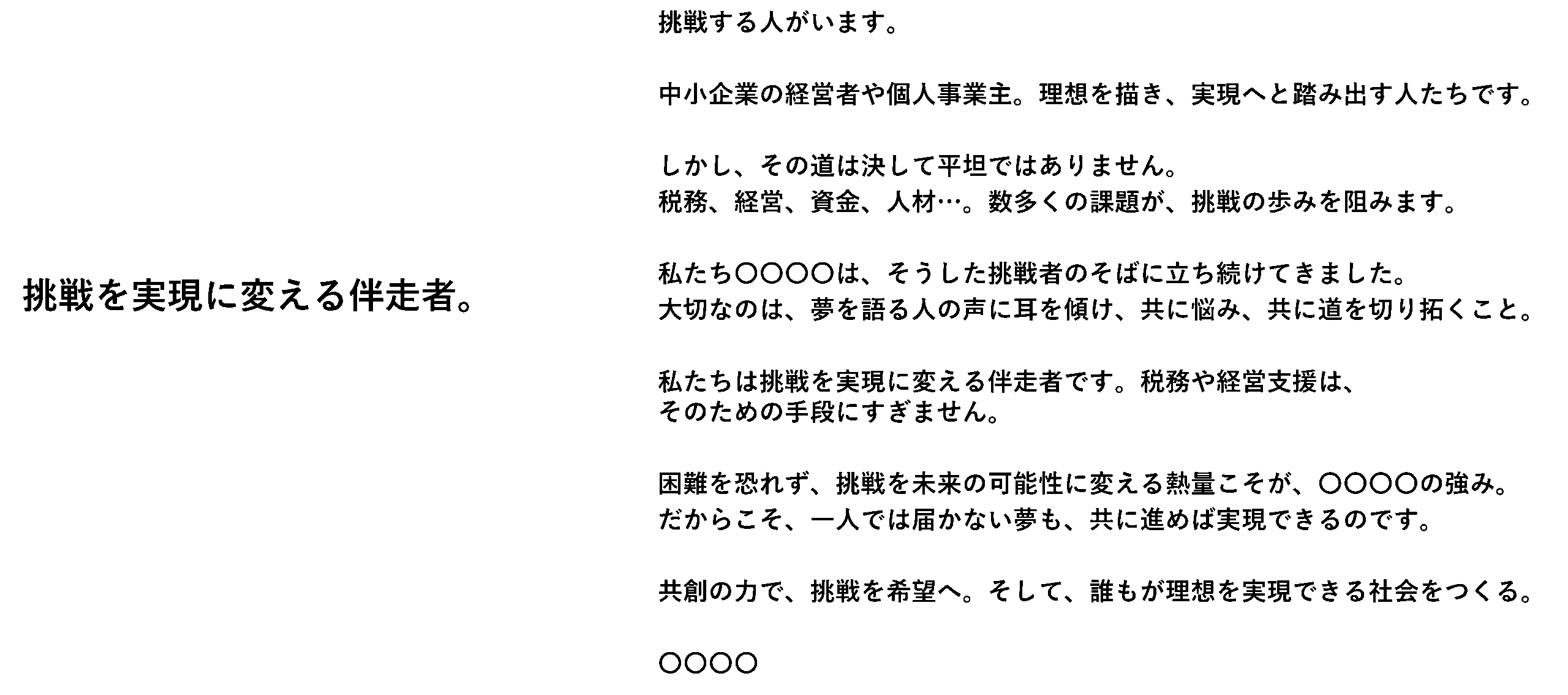

■ 例1:中小企業向けコンサルティング企業の場合

◎ 共感を生むポイント:

- 主人公を「顧客」に設定している(顧客視点のストーリー構造)

- 情熱・共創・希望など、感情を動かすキーワードが繰り返されている

- 行動動詞(歩む/挑む/切り拓く)で“動き”を感じさせている

◎ 感情移入のメカニズム:

読者は「挑戦する人」の姿に自分を重ねることで、「自分もこのブランドとなら前に進めるかもしれない」と心が動く。

これがNarrative Transportation(物語的没入)の典型です。

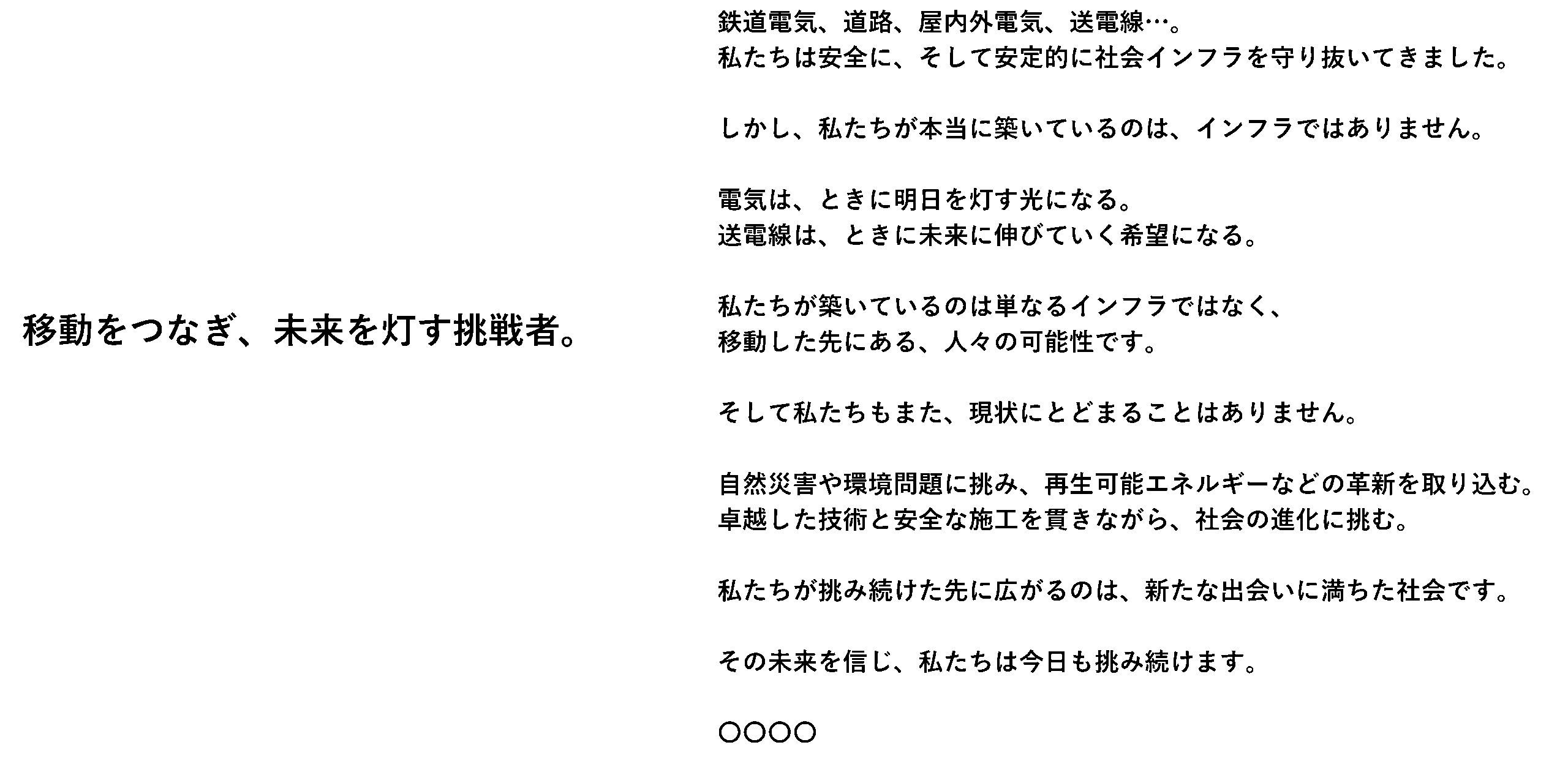

■ 例2:電気設備系インフラ企業の例

◎ 共感を生むポイント:

- 技術を「希望」という感情価値に変換している

- 比喩表現(光・未来・希望)で情緒的想像を喚起している

- 「挑み続ける」という動的な志がブランドパーソナリティを際立たせている

◎ 感情移入のメカニズム:

読者は、単なる施工業者ではなく、社会を照らす“未来の担い手”としての姿に共鳴します。

“明かりを灯す”という具体的行為が、“希望を届ける”という普遍的価値に変わることで、ブランドの理念が感情に変わる瞬間が生まれているのです。

■ 共通点:物語の構造が「共感」を生む

両社に共通しているのは、ブランドの理念を“ストーリー”として語っている点です。

この構造があることで、読者は単なる“企業紹介”を超えて、自分自身のストーリーとブランドのストーリーを重ねることができます。

つまり、強いブランドステートメントとは──理念を“語る”のではなく、物語として“感じさせる”言葉なのです。

ブランドステートメントを社内外に浸透させる方法 ― 「語れる化」の仕組みづくり

どれほど美しいブランドステートメントを掲げても、それが“額縁の中の言葉”で終わってしまっては意味がありません。

本当のブランド力は、社員一人ひとりがその言葉を自分の体験として語れるかどうかにあります。

つまり、ステートメントを「読む文化」から「語る文化」へと進化させることが、浸透の本質です。

1. 社員に“読む”ではなく“語る”機会をつくる

ブランドステートメントを浸透させる第一歩は、社員自身がその言葉を“自分の言葉”に変換できる場をつくることです。

たとえば、ワークショップやブランドストーリー共有会では、以下のような問いを投げかけると効果的です。

- 「この言葉が、自分の仕事とどうつながっているか?」

- 「このブランドのストーリーの中で、自分はどんな役割を担っているか?」

- 「お客様にこの言葉をどう“体験”として届けたいか?」

このような“語るプロセス”を通して、企業理念が単なるスローガンから自分ごと化された信念へと変わります。

ここで鍵となるのが、ストーリーテリングの共有です。

社員一人ひとりの体験をストーリーとして共有することで、ブランドの言葉がリアルな記憶として組織に定着していきます。

2. 外部に“伝える”ではなく“感じさせる”設計を行う

ブランドステートメントの本質は、“理解される”ことではなく、“感じ取られる”ことにあります。

そのためには、外部コミュニケーションを説明型から体験型へと転換する必要があります。

- 映像では「ストーリーの温度」を伝える(BGM・光の色調・人の表情)

- コピーでは「意味」だけでなく「情景」を描く(心が動く一文を中心に)

- 採用サイトでは、社員のリアルな声を通じて“体現する姿”を見せる

たとえば、ステートメントが「挑戦を希望へ」なら、挑戦する社員や顧客のリアルな姿を映し出すことで、その言葉が “生きたストーリー”として機能します。

受け手が“共感で参加したくなる”構造をデザインすることこそ、現代のブランドストーリーテリングです。

3. ステートメントを中心に、企業文化を「ストーリー化」していく

ブランドステートメントを軸に、日々の行動や社内の語りを“ストーリーとして紡いでいく”ことで、文化が自然に育まれます。とえば、

- 社内SNSで「ステートメントを体現した瞬間」を共有する

- 社員表彰で「ブランドストーリー賞」を設ける

- 経営会議で「この判断はステートメントに沿っているか」を確認する

こうした日常的な“語りの積み重ね”が、理念をカルチャーに変えていきます。

ブランドが成長するとは、ステートメントが組織の共通言語として語られる頻度が増えることでもあるのです。

ブランドステートメントの浸透とは、言葉を覚えることではなく、語り継がれる状態をつくることです。

- 社員が「自分のストーリー」として語れる

- 顧客が「共感の体験」として感じ取れる

- 企業が「カルチャーの一部」として使い続けられる

この3つが重なったとき、ブランドステートメントは単なる言葉を超え、ブランドの“魂”として生き始めるのです。

FAQ:ブランドステートメントの意味・作り方・浸透方法までを総まとめ

Q1. ブランドステートメントとは何ですか?簡単に言うとどういう意味ですか?

A1. ブランドステートメントとは、企業やブランドの存在意義や価値を“感情の一文”に凝縮した言葉です。

パーパス(存在価値)やミッション(使命)を、誰にでも伝わる形で“心に響く”言葉に翻訳したものといえます。

例:「挑戦者を実現に変える伴走者。」「私たちが築いているのは、インフラではなく希望です。」

Q2. キャッチコピーやスローガンとの違いは何ですか?

A2. キャッチコピーは、広告や販促の場で短期的に印象を残すための言葉です。

一方、ブランドステートメントは、ブランド全体の世界観や理念を伝える“長期的な軸”です。つまり、

- キャッチコピー=「その瞬間の印象をつくる言葉」

- ブランドステートメント=「ブランド全体の在り方を示す言葉」

コピーは“表現”、ステートメントは“信念”です。

Q3. ブランドステートメントは誰が作るべきですか?

A3. ステートメントは、経営理念を翻訳する“経営言語”であるため、経営層・広報・マーケティング・人事などが協働で作るのが理想です。

トップの想い(理念)と、現場のリアル(体験)をすり合わせながら、組織全体の“心の言葉”として設計します。

外部のクリエイターやコンサルタントが伴走しつつも、「外からつくる」ではなく「中から見つける」姿勢が重要です。

Q4. ブランドステートメントをどう社内外に浸透させればよいですか?

A4. 浸透の鍵は、「読む」ではなく「語る」こと。

社員一人ひとりが自分の言葉で語れるようにする“語れる化”が最も効果的です。

社内では:

- ブランドストーリー共有会・体現エピソードの発表

- ステートメントを軸にしたワークショップや社内SNS投稿

- 経営判断や評価に“ブランドらしさ”を反映

社外では:

- 動画・採用サイト・広告で「感じさせる」設計を行う

- ブランドの世界観をストーリー体験として発信

ステートメントが“語られ”“使われ”“感じられる”とき、ブランドは文化として定着します。

Q5. どうすれば“共感される”ブランドステートメントを作れますか?

A5. ポイントは、「企業理念をストーリー化する」ことです。

単に正しい言葉ではなく、“感情移入を促すストーリー”を設計することが重要です。

心理学のNarrative Transportation Theory(物語的没入理論)によると、人は物語に深く入り込むほど、価値観や行動が変化するとされています。

ブランドステートメントも同じく、理念を感情に変換する“ストーリー言語”であることが、共感を生む鍵です。

まとめ:ブランドステートメントは「理念が物語になる瞬間」

ここまで解説してきたように、ブランドステートメントは単なるスローガンやキャッチコピーではありません。

ブランドステートメントとは、ブランドの理念を感情で伝え、存在の在り方を定義する言葉です。

企業の「なぜ存在するのか」というパーパスを、 “物語”として可視化することで、ブランドは初めて心で選ばれる存在になります。

短期的なキャンペーンや広告だけでは、共感は一過性で終わります。

しかし、明確なブランドステートメントがある企業は、時代や市場が変わっても「なぜ選ばれ続けるのか」という理由を持ち続けることができます。

そのために重要なのは、次の2つです。

- 理念をストーリーとして再構築すること(ストーリーテリング思考)

- 感情に届く言葉として語れるようにすること(語れる化の実践)

この2つを実践できれば、どんな企業でもブランドの“心の一貫性”を築くことができます。

ブランドステートメントは、論理を超えて共感を生むための経営言語です。理念を“感じる言葉”に変え、組織の想いを社会に響かせる仕組みとして、今日から自社のブランドに取り入れてみてください。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です 。

- ブランドの”価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品、サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き