ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.11.03

ビジュアルアイデンティティ徹底解説:ブランド価値を最大化する戦略と作り方

本記事の要約

ビジュアルアイデンティティ(VI)は、ブランドの理念や価値をビジュアル伝える仕組みです。

人の判断の83%は視覚によるもので、第一印象は0.1秒で決まると言われています。統一されたロゴ・色・フォント・写真などのVIは、信頼・認知・記憶・行動・愛着を生み出し、ブランドを“選ばれる存在”へと導きます。

美しさよりも「意味の一貫性」をデザインすることが、成功するVIのカギです。

目次

なぜ今「ビジュアルアイデンティティ」が重要なのか

人は最初にブランドを目にした瞬間に、その印象を決めてしまう。これが、心理学でいう「第一印象の法則」です。

ビジネスにおいてもこれは同じで、どれほど優れた理念やサービスであっても、第一印象で好ましい印象を持たれなければ、購入検討のステップには至りません。

実際に、人間が物事を知覚の割合は次のように言われています。

- 視覚:83%

- 聴覚:11%

- 嗅覚:3.5%

- 触覚:1.5%

- 味覚:1%

この数字からも分かる通り、視覚情報が人の判断に与える影響は圧倒的です。ブランドがどのように「見えるか」が、認識・記憶・行動に直結するのです。

さらに、SNSやECが生活の中心となった現代では、ブランドとの接点はリアルな店舗だけでなく、スマホの画面上の小さなサムネイルや投稿画像へと広がりました。

つまり「一瞬で伝わる力」を持たないブランドは、競争の舞台にすら立てず、埋もれてしまうのです。

だからこそ今、多くの企業が取り組むべきなのが ビジュアルアイデンティティ(VI) です。

VIとは、ブランドの理念や価値を「見た目」に翻訳して伝える取り組みであり、顧客との第一印象から愛着形成までを支える重要な考え方なのです。

ビジュアルアイデンティティとは?意味とブランドアイデンティティとの違い

「ビジュアルアイデンティティ(VI)」とは、ブランドの理念や低教会価値を視覚的に表現する方法論です。

ロゴ、カラー、フォント、シンボル、写真やグラフィックなど、ブランドを「見た瞬間に認識できる形」に翻訳したものともいえるでしょう。

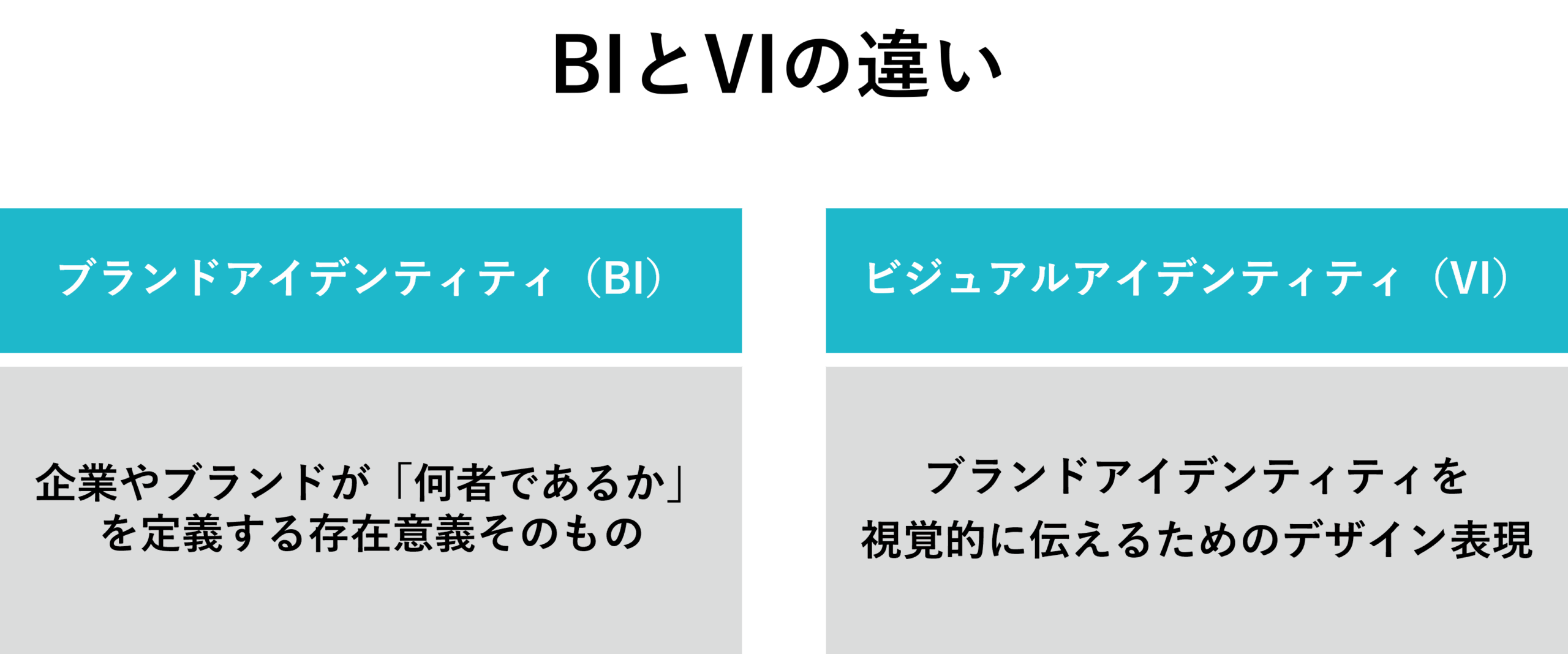

しばしば混同されるのが「ブランドアイデンティティ(BI)」との違いです。両者の位置づけを整理すると、以下のようになります。

ブランドアイデンティティ(BI)

ブランドアイデンティティとは、企業やブランドが「何者であるか」を定義する存在意義そのものです。パーパス、価値観、使命、ビジョンといった無形の「理念」を指します。

ビジュアルアイデンティティ(VI)

一方で、ビジュアルアイデンティティ(VI)とは、ブランドアイデンティティを視覚的に伝えるためのデザイン表現を指します。ロゴや色などを通じて、理念や提供価値を直感的に伝える役割を担います。

つまり、ブランドアイデンティティ=「内なる存在意義」/ビジュアルアイデンティティ=「外に見える姿」 という関係です。

例えば、スターバックスのブランドアイデンティティは「人々にとって第三の場所を提供すること」であり、その理念を支えるビジュアルアイデンティティが「緑のロゴ」「安心感のある色合い」「統一された店舗デザイン」などです。

理念と視覚表現が一貫しているからこそ、顧客はブランドを一目で識別し、信頼や安心を感じ取るのです。

視覚がブランドに与える影響:信頼と行動を促す「見た目」の力

人はものを判断するとき、まず 「見た目」から入る生き物です。

心理学では、第一印象が形成されるまでの時間は わずか0.1秒とも言われています。

しかも、そのわずかな一瞬で抱いた印象が、その後の評価や意思決定を大きく左右することが数多くの研究で示されています(初頭効果)。

たとえば、同じ味のワインでも、ラベルのデザインが上質であるほど「味が良い」と感じられるという実験結果があります。

つまり、視覚情報は私たちの知覚や感情、さらには味覚までも支配してしまうのです。

このように「見た目=品質」という無意識の判断構造は、ビジネスの現場でも強く働きます。

製品のパッケージ、Webサイトのデザイン、企業ロゴ、プレゼン資料──あらゆる“最初に見えるもの”が、ブランドへの信頼や期待感を決定づける要因になるのです。

実際、視覚的な印象がブランドに与える影響は計り知れません。様々な研究から、VIには以下のような効果が示されています。

- デザインの統一感がある企業ほど、信頼度は平均3倍高く評価される。

- ロゴや色使いが一貫しているブランドは、認知率が最大80%向上する。

つまり、どれほど素晴らしい理念や技術があっても、最初の「見た目」が整っていなければ、その価値は伝わらないのです。

デザインは単なる“装飾”ではなく、ブランドの価値や個性を視覚的に翻訳したものです。

見る人の感情を動かし、信頼を育み、行動を促す――それがビジュアルアイデンティティ(VI)の本質なのです。

ブランドは語る前に“見られて”いる。

だからこそ、視覚的な一貫性を持つことが、ブランドが「選ばれる」ための第一条件となるのです。

ビジュアルアイデンティティを構成する7つの要素【完全ガイド】

ビジュアルアイデンティティ(VI)は、単なる「デザインの統一ルール」ではありません。それは、ブランドの価値や世界観を“視覚言語”として翻訳する取り組みです。

ここでは、企業やブランドが一貫性ある印象を構築するために欠かせない7つのVI要素を紹介します。

1. ロゴタイプ

ロゴタイプは、ブランドの“顔”にあたる要素です。社名やサービス名を象徴的に表現し、記号化することで一瞬でブランドを想起させる役割を担います。

フォントの形状、文字間、比率などには、ブランドの個性・姿勢・歴史観が凝縮されます。

例:Appleのシンプルなシンボルマーク、Googleのフレンドリーな文字間設計など。

2. カラーパレット

色は最も感情に訴える要素です。心理学的には、人は、色を見るだけで情緒的反応を示す<・U>と言われています。

ブランドカラー(基調色)・サブカラー・アクセントカラーの設計を通じて、ブランドの印象を「一貫して」「瞬時に」伝えることができます。

例:コカ・コーラ=赤、Tiffany=ティファニーブルー、ユニクロ=白×赤。

3. タイポグラフィ

文字は「読むもの」であると同時に「感じるもの」でもあります。どんな書体を使うかで、ブランドの印象が変わります。

- サンセリフ体(モダン・合理的・スタイリッシュ)

- セリフ体(信頼・伝統・格調)

- 手書き風(親しみ・創造性)

適切な書体を選ぶことは、ブランドメッセージのトーンを決めることでもあります。

4. サブグラフィックエレメント

図形・パターン・アイコンなど、ブランドを象徴する装飾要素です。繰り返し登場させることで、視覚的リズムと一貫性を生み出します。

例:バーバリー=ノバチェック、カルピス=水玉模様。

サブグラフィックエレメントは単なる装飾ではなく、ブランドの思想や理念を視覚的に表現するメタファーとして機能します。

5. 写真スタイル

写真は「ブランドの世界観」を最も直感的に伝える要素です。

光の方向、被写体の距離感、彩度やトーンなどを統一することで、「そのブランドらしさ」が一瞬で伝わります。

例:Nikeの躍動感ある動作カット、無印良品の自然光を生かした生活感のある構図。

6. トーン&マナー

トーンは「声の高さ」、マナーは「話し方」と言えます。つまり、ブランドがどんな態度で発信するのかを定義するものです。

広告やSNS、採用ページなど、あらゆる接点で一貫した印象を与えるための「感情のガイドライン」といえます。

7. レイアウト原則

デザインの構成要素をどのように配置し、余白をどう扱うか。これによって「秩序」「信頼」「開放感」「高級感」といった印象が変わります。

これら7つの要素は、単体ではなく「体系」として設計されることで初めて意味を持ちます。

ロゴや色、写真、トーンがバラバラでは、いくら美しくても「ブランド」としては認識されません。

VIとは、美しさではなく 一貫した意味をデザインする営み なのです。

VIがもたらす5つの効果 ― 見た目が「信頼と行動」を生む理由

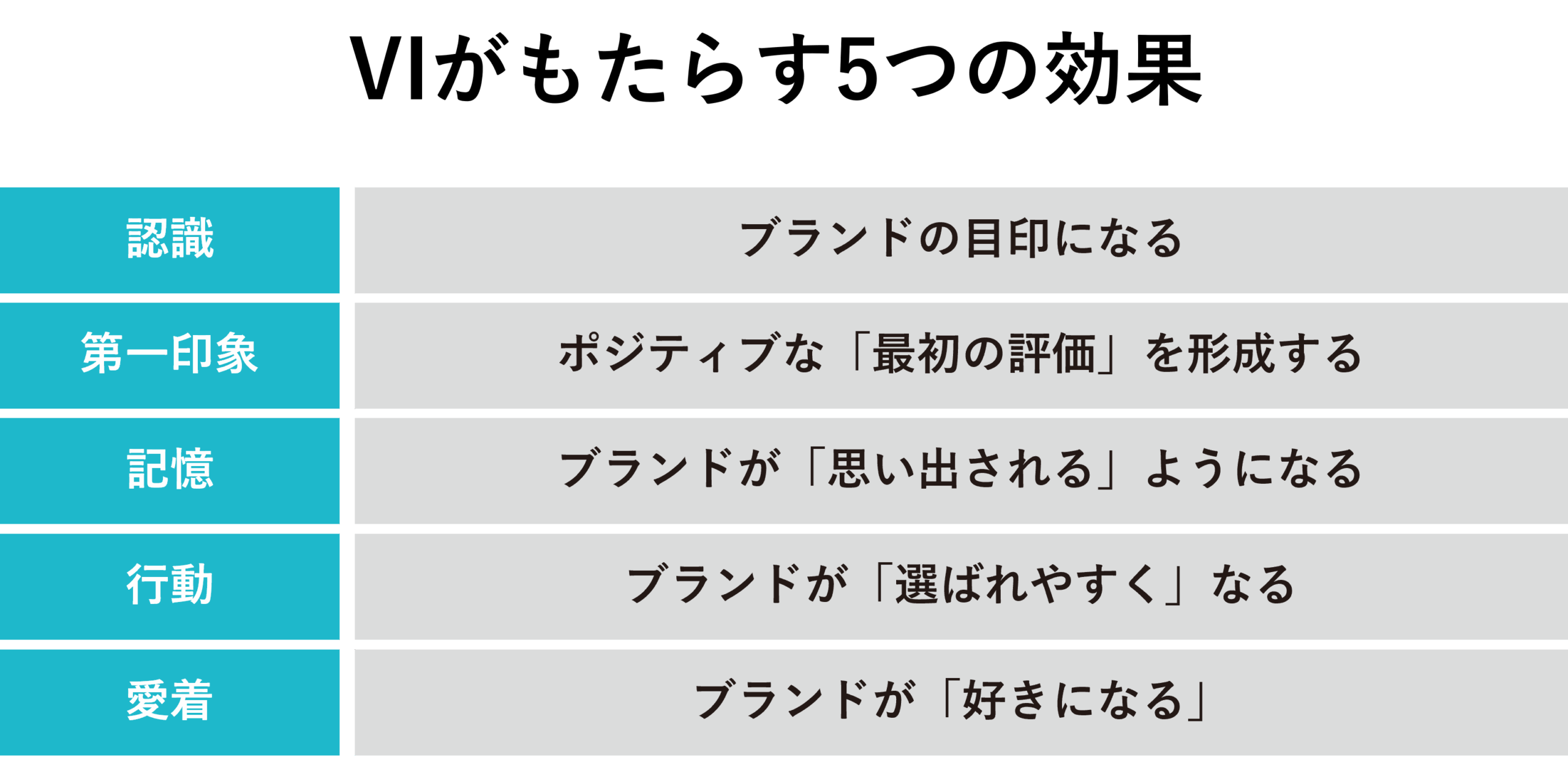

ビジュアルアイデンティティ(VI)は、単なるデザインの統一ではなく、ブランドが「どう見られ、どう記憶され、どう選ばれるか」を左右する戦略です。

人はブランドの理念やメッセージを読む前に、“見た目”から印象を判断します。たった0.1秒の印象が、信頼・記憶・購買行動・愛着にまで影響する──それがVIの力です。

ここでは、VIがもたらす5つの代表的な効果を紹介します。

1. 認識 ― ブランドの目印になる

統一されたデザインは、ブランドの存在を一目で識別できる目印になります。

ロゴ、色、フォント、トーンが一貫していれば、広告や店頭、SNS上で「これはあのブランドだ」と即座に認識されます。

ブランドが選ばれる際の第一条件は“見つけてもらうこと”です。VIは、その認識の入口をつくる重要な要素なのです。

2. 第一印象 ― ポジティブな「最初の評価」を形成する

人は0.1秒で印象を判断すると言われています。そして一度形成された第一印象は、その後の評価全体に強く影響を及ぼします(初頭効果)。

洗練されたデザイン、整った余白、秩序ある色彩設計──これらは無意識に「信頼できる」「安心感がある」というポジティブな感情を引き出します。

3. 記憶 ― ブランドが「思い出される」ようになる

認知心理学の研究では、視覚情報は文字情報の6倍記憶に残りやすいとされています。

統一されたロゴやカラー、写真トーンは、脳内にブランドの“記憶パターン”を形成します。その結果、ユーザーが購買を検討するとき、「あのブランドが浮かぶ」という状態をつくり出すのです。

4. 行動 ― ブランドが「選ばれやすく」なる

人は、知っているもの・信頼しているものを優先的に選ぶ傾向があります(単純接触効果)。

一貫したVIは、ブランドの露出を重ねるごとに“心理的な馴染み”を強化し、購買・利用といった行動を促進します。

つまり、デザインの統一は行動変容のデザインでもあるのです。

5. 愛着 ― ブランドが「好きになる」

美しいだけでは、人の心は動きません。重要なのは、「自分の価値観と共鳴するかどうか」。

理念やパーパスと結びついたVIは、顧客の中に“共感”と“誇り”を生み出します。その結果、ブランドは「機能で選ぶ対象」から「自分の一部として愛着を持たれる存在」へと進化します。

これら5つの効果は、直線的ではなく循環的に作用します。

「認識 → 第一印象 → 記憶 → 行動 → 愛着」という流れを繰り返すことで、ブランドは“信頼され、選ばれ続ける存在”へと成熟していくのです。

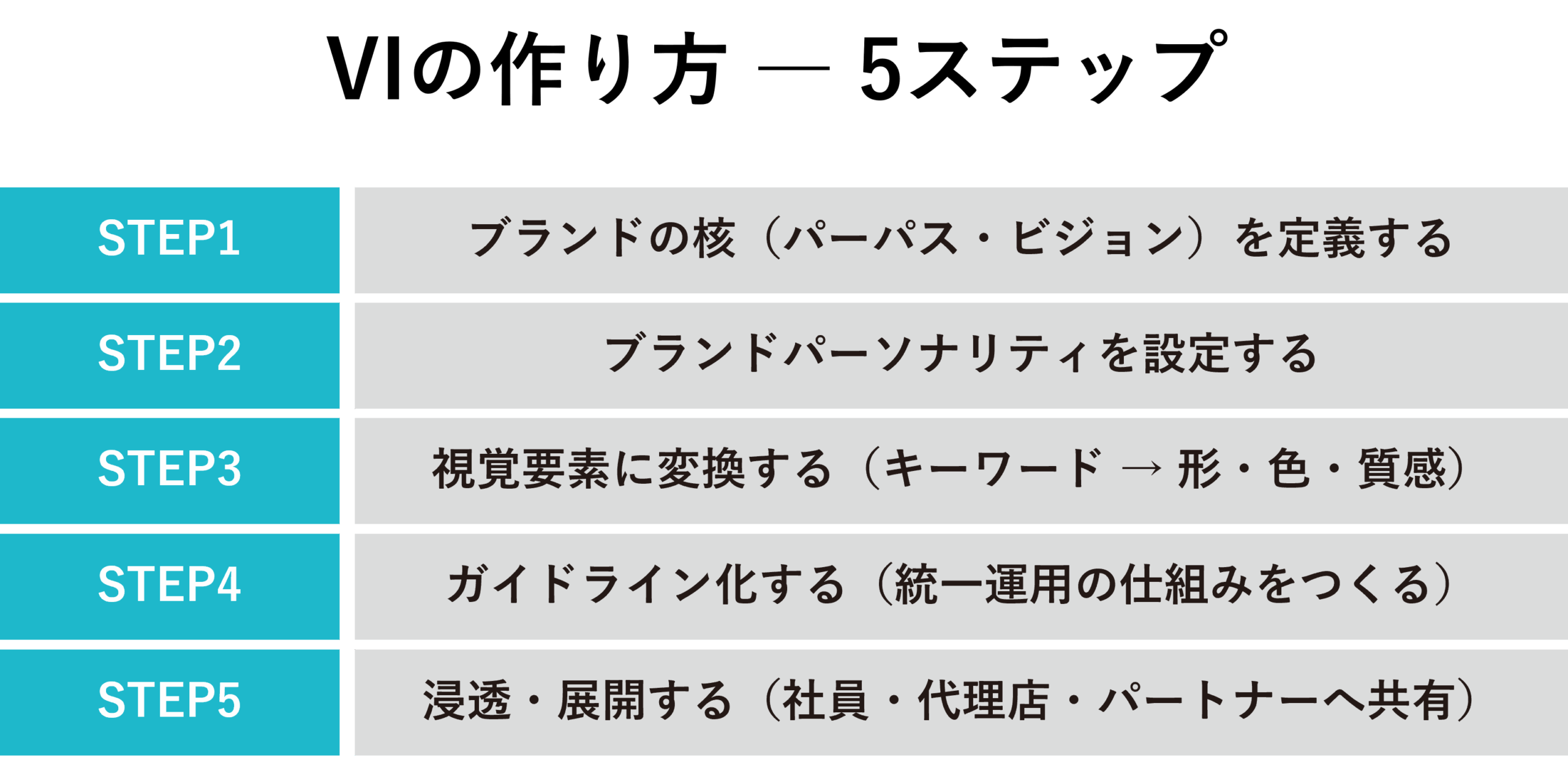

VIの作り方 ― 戦略からデザインへ落とし込む5ステップ

ビジュアルアイデンティティ(VI)は、単なる「見た目のデザイン」ではありません。

企業のパーパス(存在価値)やビジョンといった上位概念を、誰にでも伝わる“視覚言語”に翻訳するプロセスです。

ここでは、戦略からデザインに落とし込むための5つのステップを紹介します。この流れを押さえることで、「美しい」だけでなく「意味のある」VIを構築できるようになります。

STEP1:ブランドの核(パーパス・ビジョン)を定義する

最初に行うべきは、ブランドの“存在価値”を明確にすることです。

- なぜ存在しているのか(パーパス)

- どんな未来を目指しているのか(ビジョン)

- どのような価値を提供するのか(ミッション)

この3つが曖昧なままでは、どんなに洗練されたデザインを作っても、方向性が定まりません。

VIはブランドの「思想を見える化したもの」。したがって、まずは“言葉の設計”から始めることが何より重要です。

STEP2:ブランドパーソナリティを設定する

次に、ブランドを「人」にたとえて考えます。

どんな性格で、どんな印象を持たれたいか――これがブランドパーソナリティです。たとえば、

- 「誠実で信頼できる」ブランドなのか

- 「革新的でチャレンジング」なブランドなのか

- 「遊び心がある」ブランドなのか

この段階で、トーン&マナー(Tone & Manner)の方向性も決まります。「らしさ」を言語化することで、後のデザイン工程にブレがなくなります。

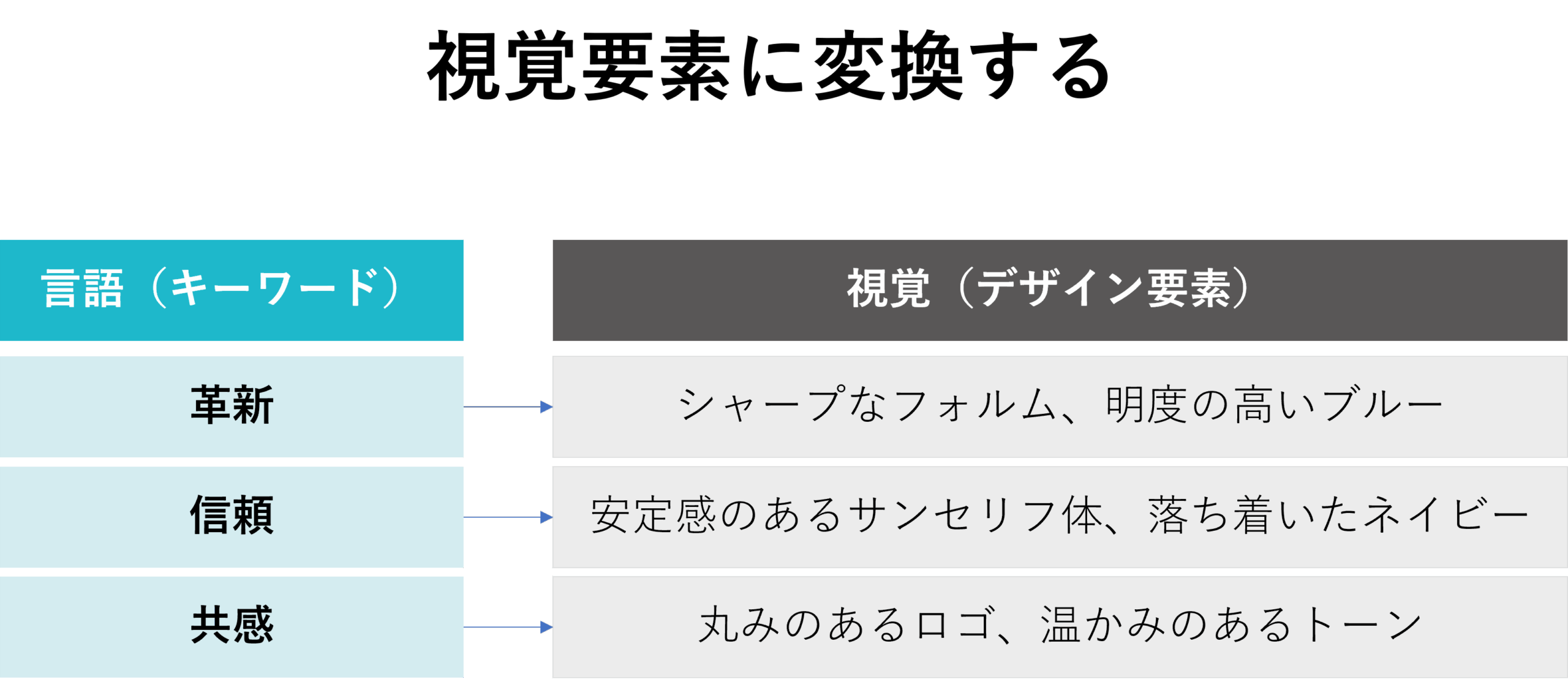

STEP3:視覚要素に変換する(キーワード → 形・色・質感)

ここからが、戦略を「デザイン」に変えるステップです。ブランドの言語的要素(キーワード)を、視覚的要素(デザイン要素)に翻訳していきます。

この段階では「デザインの理由」を明確にしておくことが大切です。なぜこの色か? なぜこの形か?――意味づけができてこそ、ブランド体験を一貫させることができるのです。

STEP4:ガイドライン化する(統一運用の仕組みをつくる)

完成したVIを運用に落とし込む際、最も重要なのが「一貫性の維持」です。

そのためには、VIガイドラインを整備する必要があります。ガイドラインには以下を明記します:

- ロゴ使用ルール(余白・最小サイズ・禁止事項)

- カラーパレット(メイン/サブ/アクセントカラー)

- フォント指定(和文・欧文)

- 写真・グラフィックの使用基準

- レイアウトや余白のルール

このドキュメントがあることで、社内外のあらゆる関係者(デザイナー、代理店、制作会社など)が同じ基準でブランドを表現できるようになります。

STEP5:浸透・展開する(社員・代理店・パートナーへ共有)

最後のステップは、作ったVIを現場に浸透させることです。ガイドラインは配布して終わりではなく、

- 社内勉強会やブランド研修で共有する

- ブランドブックやテンプレートを活用しやすくする

- 成功事例を社内SNSで発信する

など、“使われる仕組み”として運用することが鍵です。

VIはつくるものではなく、“育てるもの”。社員やパートナーが「ブランドらしい表現」を自発的に選択できる状態こそ、真の浸透です。

成功するVIとは、ロゴや色の統一ではなく、戦略・言語・デザインが一体化している状態です。この5ステップを順に踏むことで、「見た目」ではなく「意味」で選ばれるブランドが育ちます。

FAQ|よくある質問:VIの意味・作り方・ガイドライン運用

Q1. VIとは何ですか?簡単に説明してください。

VI(ビジュアルアイデンティティ)とは、ブランドの世界観や価値を「視覚的に表現する仕組み」です。

ロゴ、色、フォント、写真のトーンなどを統一することで、企業や商品の印象を一貫させ、認知と信頼を築きます。

簡単に言えば、「ブランドの顔」や「見た目の共通言語」 のことです。

Q2. CIとVIの違いは何ですか?

CI(コーポレートアイデンティティ)は、企業全体の「存在意義」や「理念(パーパス)」を定義するもの。

一方、VI(ビジュアルアイデンティティ)は、その理念を「見える形」に落とし込む役割を担います。つまり、

- CI=ブランドの中身(思想)

- VI=ブランドの見た目(表現)

この2つが揃って初めて「理念と表現がつながったブランド」が成立します。

Q3. VIはどんな企業にも必要ですか?

はい。企業の規模に関係なく、ブランドとして認識されたいなら必須です。

スタートアップでも老舗でも、名刺・Webサイト・SNS投稿などに統一感がないと、ブランドとしての印象は曖昧になります。

VIは「信頼感」と「記憶される力」を生み出す最初の投資です。

Q4. VIガイドラインとは何ですか?

VIガイドラインとは、ブランドの「見た目のルールブック」です。

ロゴの使用方法、カラーコード、タイポグラフィ、写真トーン、禁止事項などを明確に定義し、誰が使っても同じ印象になるよう管理します。

ガイドラインがあることで、外部制作会社や海外拠点でも「ブランドの一貫性」を保てます。

Q6. VIを刷新するタイミングはいつですか?

主なタイミングは次の通りです:

- 経営統合・M&A・ブランド再編時

- 中期経営計画や新ビジョン策定時

- ブランドの方向性が変わったとき

- デザインが古く、現代のタッチポイントに合わなくなったとき

リブランディングの際には、理念(パーパス)から見直すことが重要です。

まとめ:VIは「第一印象から愛着までをデザインする仕組み」

人は、出会って 0.1秒で第一印象を判断すると言われています。そのうえで、五感による知覚のうち 83%が視覚情報に基づく──。

つまり、ブランドの「見た目」は、言葉よりも早く、そして強く、印象を決定づけるのです。

ビジュアルアイデンティティ(VI)とは、単なるデザインやロゴではなく、第一印象から愛着までを設計する仕組みです。

ロゴや色、フォントといった要素を通して、

- ブランドの“理念”を伝え、

- 顧客の“体験”を形づくり、

- 社会に“共感”を生む。

このように、VIは視覚的な表現を超えた「戦略装置」なのです。

成功するVIとは、「美しい」よりも「意味がある」 デザインです。

見た目の統一ではなく、「感じ方の一貫性」を生み出すことが目的です。理念・体験・表現が一本の線でつながったとき、ブランドは初めて「心に残る存在」となるのです。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です 。

- ブランドの”価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品、サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き