ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.10.07

マーケティングミックスとは?4P・4C・7Pを徹底解説|STP戦略との違いと活用法

本記事の要約

マーケティングミックスとは、STP戦略で定めた「誰に・何を・どう届けるか」を戦術に落とし込むフレームワークです。

4P・4C・7Pといった枠組みを用い、製品開発から価格設定、流通、販促までを一貫して設計します。

顧客起点でデータを活用し、継続的に改善することで、ROI最大化やブランド価値向上を実現する重要な手法です。

目次

-

① はじめに|なぜ今「マーケティングミックス(4P・4C・7P)」がマーケティング戦略で重要なのか

-

② マーケティングミックスとは何か?|STP戦略との関係と基本フレーム(4P・4C・7P)

-

③ 基本フレーム「4P」とは?|Product・Price・Place・Promotionの意味と設計ポイント

-

④ 顧客視点フレーム「4C」とは?|4Pを顧客のことばに翻訳するマーケティングミックス

-

⑤ デジタル時代のマーケティングミックス設計|チャネル・データ・生成AIを前提にする

-

⑥ マーケティングミックスを成功させる4つのポイント|STP・整合性・データ・柔軟性

-

⑦ よくある失敗例と課題|マーケティングミックスが機能しない3つのパターン

-

⑧ マーケティングミックスの測定と改善方法|KPI・データ・PDCAで最適化する

-

⑨ FAQ|マーケティングミックス・4P・4C・7P・STPに関するよくある質問

-

⑩ まとめ|マーケティングミックスは「戦略を成果に変える実行フレーム」

-

⑪ 【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

はじめに|なぜ今「マーケティングミックス(4P・4C・7P)」がマーケティング戦略で重要なのか

現代の市場環境は、これまでにないほど複雑化しています。オンライン・オフライン問わず選択肢が増え、「マーケティング戦略の正解」が一つではなくなりました。

多くの産業では新規参入が容易になり、プロダクトやサービスの差別化も難しくなりました。価格競争や機能競争はすぐに模倣され、気づけば“横並び”のポジションに巻き込まれてしまいます。

さらに、顧客の価値観は細分化し、同じ「20代女性」「30代ビジネスパーソン」などの属性であっても、購買動機は全く異なることが増えました。

成熟市場・差別化困難・価値観の多様化という現在のマーケティング環境

まず押さえておきたい前提は、製品の差別化が年々難しくなっているという事実です。これは、マーケティングミックスの考え方が重要視される背景でもあります。

- 技術はすぐに模倣される

- 価格競争に入ると利益率が急速に低下する

- ブランド選択の軸が無数に存在する

また、「同じ属性だから、同じ理由で商品を選ぶ」という前提はすでに崩壊しています。たとえば同じ30代男性でも、

- コスパ重視の人

- ブランド志向の人

- サステナビリティ志向の人

- 情報の速さを重視する人

…など、選ぶ理由はバラバラです。つまり、ひとつのメッセージやひとつの売り方だけでは、ターゲットに“刺さる”確率がどんどん下がっているのです。

ここを整理するための基本フレームが「STP戦略」と「マーケティングミックス(4P・4C・7P)」です。

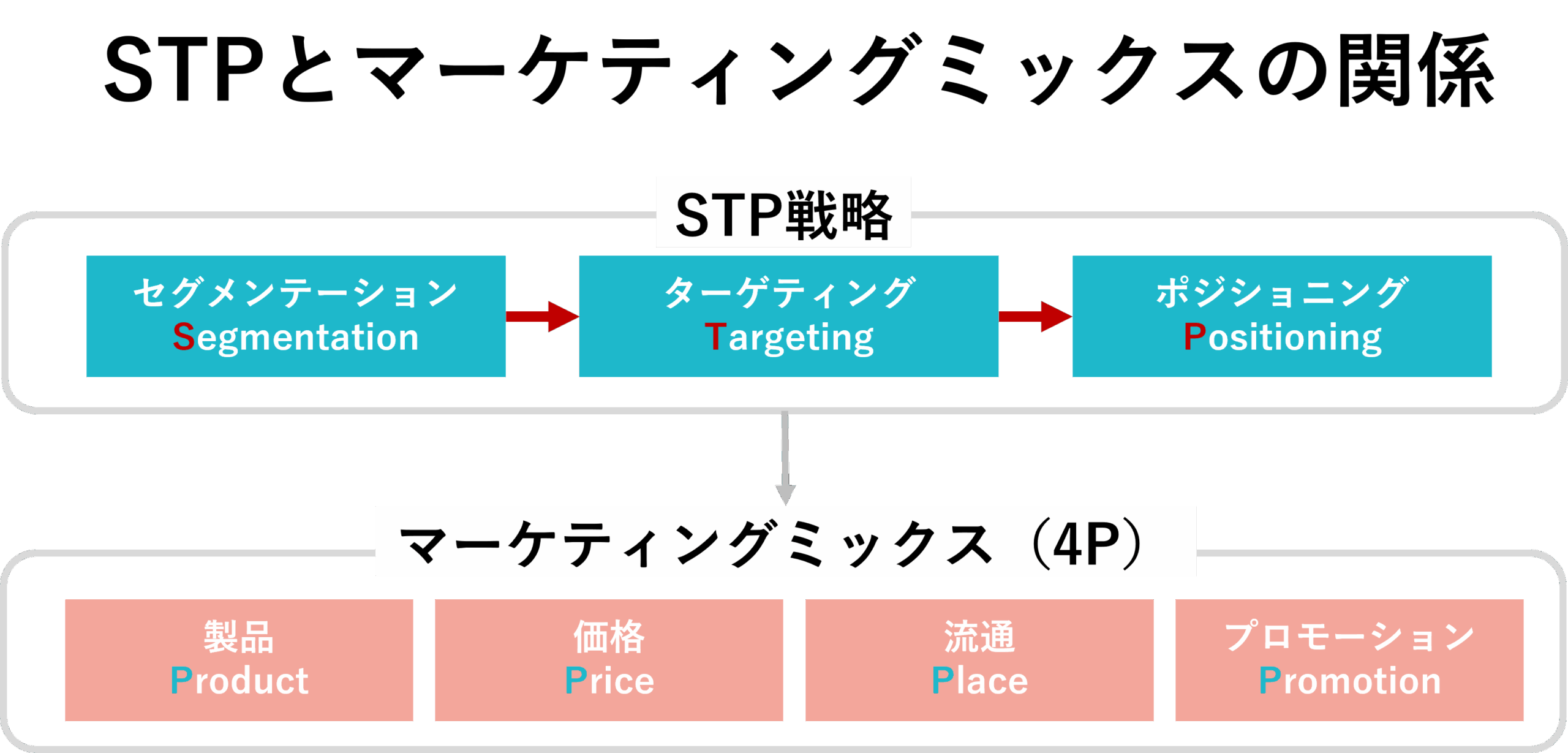

STP戦略とマーケティングミックスの関係|戦略と実務をつなぐ「橋渡し」

こうした環境で成果を出すには、戦略(STP)と実務(マーケティングミックス)を正しくつなぐことが不可欠です。

● STP戦略とは?

- Segmentation(市場の細分化)

- Targeting(狙う市場の選定)

- Positioning(独自の立ち位置づくり)

これによって、「誰に・何を・どう届けるのか」という方向性(マーケティング戦略)を決定します。

● マーケティングミックスとは?

STPで決めた方向性を、4P/4C/7P といったフレームに落とし込み、実行レベルの施策として設計するものです。

- 4P(Product / Price / Place / Promotion)

- 4C(Customer Value / Cost / Convenience / Communication)

- 7P(サービスマーケティング向けの拡張フレーム)

つまり、マーケティングミックスは「戦略を成果に変えるための設計図」といえます。STPが曖昧な状態で4Pを決めると、施策ごとに方向性がブレ、顧客体験も分断されてしまいます。

逆に、STPとマーケティングミックスが一貫しているブランドは、メッセージ・売り方・チャネル・価格設定まで“すべてがつながった状態”をつくれます。

この記事では、マーケティングミックスを 「実務で使えるフレーム」 として理解できるように、以下の観点で整理しています。これはBtoCマーケティングでもBtoBマーケティングでも共通です。

この記事では、マーケティングミックスを 「実務で使えるフレーム」 として理解できるように、以下の観点で整理しています。

① マーケティングミックス・4P・4C・7Pの違いと使い分け

- 4P(企業視点)

- 4C(顧客視点)

- 7P(サービス・サブスク向け)

それぞれの役割と、どんなケースで使うべきかを解説します(入門・基礎的な内容をカバー)。

② BtoC/BtoB・サービス・デジタル時代の実務への落とし込み方

- BtoCのブランド設計

- BtoBの営業チャネル設計(Place)

- サービスマーケティングの7P

- デジタル前提の4P最適化(EC・SNS・広告・CRM)

など、業種別のポイントも網羅します。

マーケティングミックスとは何か?|STP戦略との関係と基本フレーム(4P・4C・7P)

マーケティング戦略を「机上の計画」で終わらせず、実際の売上・ブランド成果に変えていくためには、戦略と施策をつなぐ“変換装置”が必要です。その役割を担うのがマーケティングミックス(Marketing Mix) です。

マーケティングミックスの定義|STPを「実行の設計図」に変えるフレームワーク

まず「マーケティングミックスとは?」を一文で定義すると、次のようになります。

- マーケティングミックスとは、STP戦略で決めた「誰に・何を・どう届けるか」を、実行レベルの施策(4P/4C/7P)に落とし込むためのフレームワークです。

つまり、マーケティングミックスの役割は、

- STP=戦略(方向性)

- 4P/4C/7P=施策(実行計画)

をつなげることです。

この関係は、マーケティング活動の成果を左右する非常に重要なポイントです。「STPとマーケティングミックスの違いは何か?」というよくある疑問も、ここを押さえるとすっきり整理できます。

STPのあとに設計する「実行フレーム」

マーケティングミックスは、STP戦略の次に位置づけられるフレームワークです。

- STP:どこで戦うかを決める(戦略)

- マーケティングミックス:どうやって勝つかを具体化する(実行)

もしSTPが曖昧なまま4Pを設計してしまうと、

- なぜその価格なのか

- なぜそのチャネルなのか

- なぜそのメッセージなのか

といった“理由なき施策”になり、顧客にも社内にも一貫性が伝わりません。

反対に、STPとマーケティングミックスが一本の線でつながっていれば、顧客体験・商品開発・価格設定・販促すべてが整合したブランド運営(マーケティング実行)が実現できます。

この「戦略(STP)→実務(4P/7P)」の流れを理解することが、成果の出るマーケティングの第一歩です。

STP戦略の基本|セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニングとマーケティングミックスの関係

マーケティングミックスを正しく設計するためには、その前提となるSTP戦略 の理解が欠かせません。ここでは要点だけを簡潔に振り返ります。

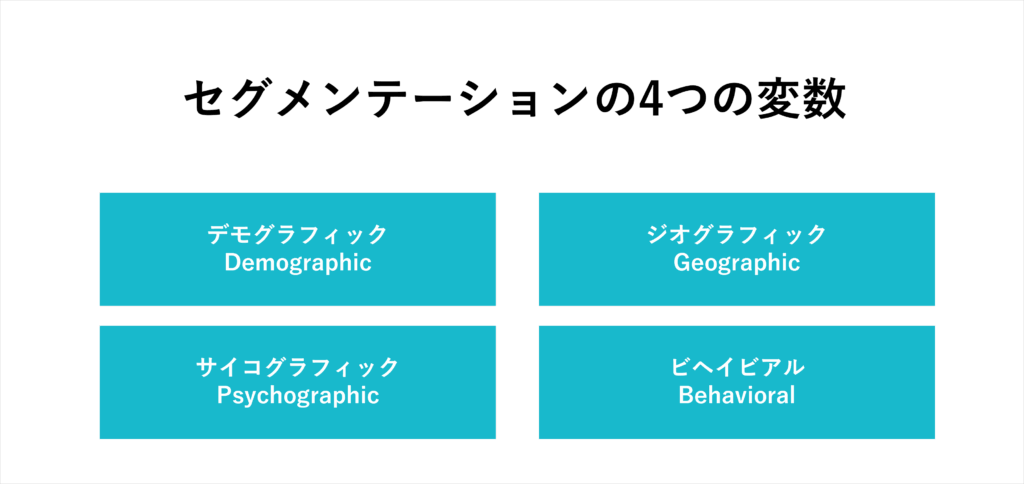

① Segmentation(セグメンテーション)|市場をどう切るか

市場を細分化し、共通のニーズ・特徴を持つ顧客グループを分けるプロセスです。

- 地理

- 人口動態

- 心理(価値観)

- 行動データ

など、複数の軸で「市場の全体像(地図)」を描く作業にあたります。

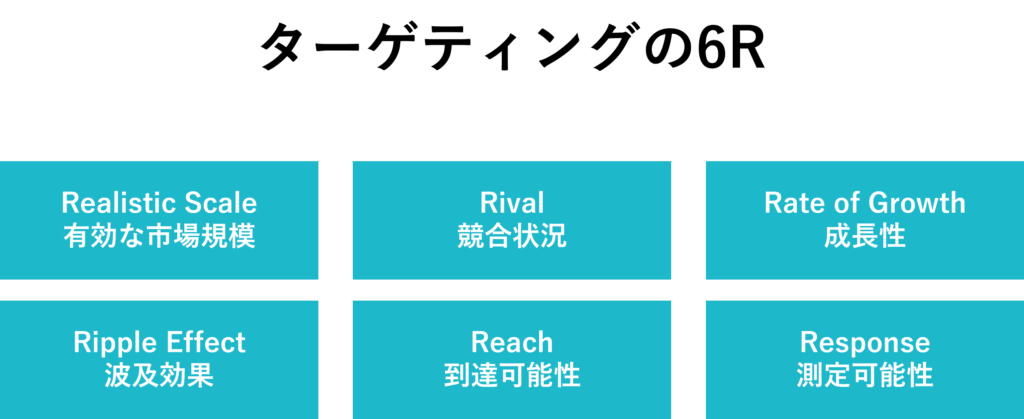

② Targeting(ターゲティング)|どのセグメントを狙うか

セグメンテーションで描いた市場の中から、“最も勝ちやすい領域”を選ぶ工程です。

- 自社の強みと整合するか

- 持続的に利益が出るか

- 競争が厳しすぎないか

などの観点から、狙うべき顧客と市場を選定します。

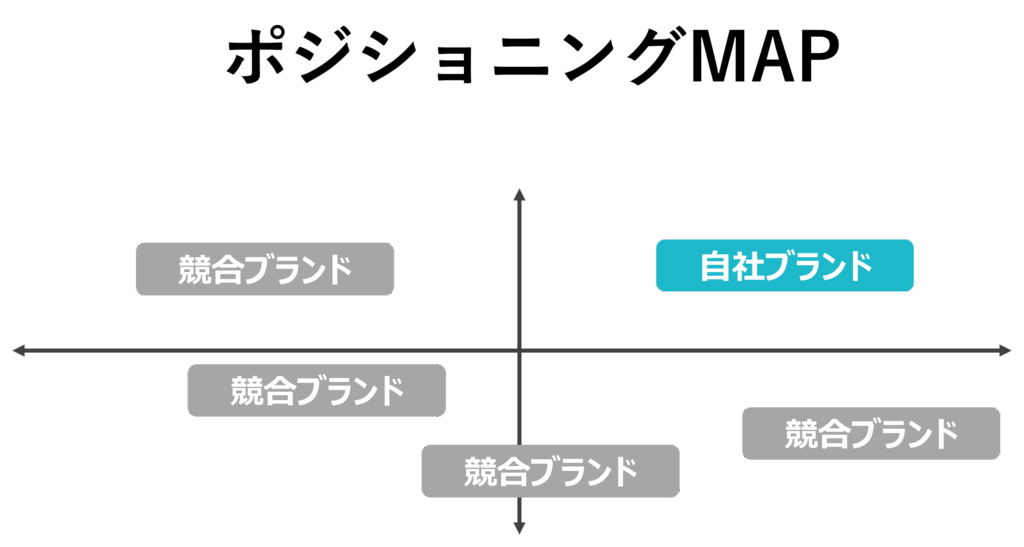

③ Positioning(ポジショニング)|どう見られるポジションを取るか

選んだターゲットに対して、「何の価値で選ばれるブランドになるか?」を明確にするステップです。

- どの価値で差別化するのか

- 顧客の頭の中でどんな立ち位置を取るのか

- 他社ではなく“あなたを選ぶ理由”をどう設計するか

STPの“核”はここにあります。

STPとマーケティングミックスの関係

マーケティングミックスは、STPが変われば必ず変わります。

つまり、STPの精度=マーケティングミックスの精度と言っても過言ではありません。STPを曖昧にしたまま4Pや7Pの見直しだけしても、本質的な改善にはつながりにくいのです。

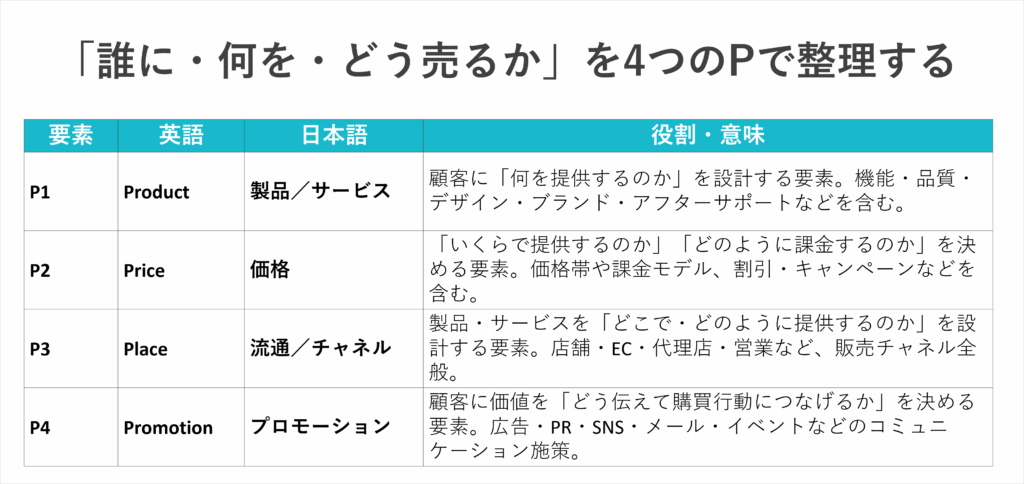

基本フレーム「4P」とは?|Product・Price・Place・Promotionの意味と設計ポイント

マーケティングミックスの中核となるのが 4P(Product/Price/Place/Promotion)です。

これは「誰に・何を・どう売るか」を構造的に整理するための最も基本的なフレームワークであり、BtoC・BtoB問わずあらゆる業界のマーケティング施策の起点になります。

4Pとは何か|「誰に・何を・どう売るか」を4つのPで整理する

4Pは、顧客に価値を届けるための「実務レベルの分解図」です。

- Product(製品/サービス):何を提供するのか

- Price(価格):いくらで提供するのか

- Place(流通/チャネル):どこで提供するのか

- Promotion(プロモーション):どう伝えて購買行動につなげるか

STP戦略で決めた方向性に対して、「4Pのどこを変えるか/どう設計するか」 が、企業の実行レベルのマーケティング戦略を決定します。

4Pを正しく設計できれば、施策は“点の羅列”ではなく「意図の通ったストーリー」に変わり、成果の上がるマーケティングに結びつきます。

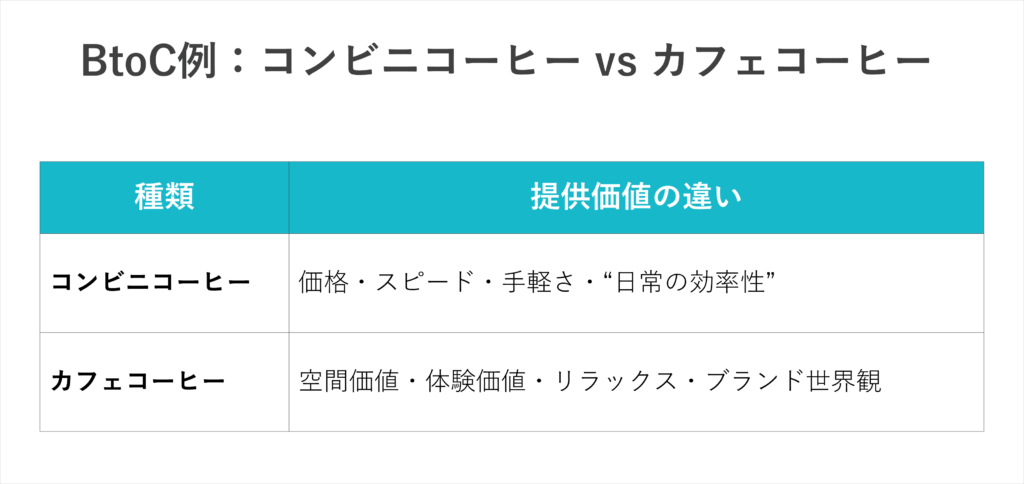

Product(製品・サービス)|BtoC/BtoBで「何を提供するか」を設計する

Product(製品・サービス)は、マーケティングミックス4Pの中心となる要素です。顧客が求める価値を満たしているかどうかが、購入判断に最も大きく影響します。

● Productに含まれる要素

- 機能・性能

- 品質

- デザイン

- 使いやすさ

- ブランド(世界観・信頼性)

- アフターサポート

- パッケージ・UI/UX(デジタルサービス)

● BtoC例:コンビニコーヒー vs カフェコーヒー

同じ「コーヒー」でも、提供価値は大きく異なります。

同じカテゴリーでも Product設計が違えば、顧客ターゲットもポジショニングも変わる、という典型的なマーケティングミックスの例です。

● BtoB例:SaaSのプラン構成

SaaSでは Product は「機能パッケージ × プラン設計」で決まります。

- 無料プラン(Free)

- 個人向け(Pro)

- 企業向け(Enterprise)

- API連携/セキュリティ強化などのオプション

Productの作り方そのものが、ターゲティングと収益モデル(ビジネスモデル)に直結します。BtoBマーケティングミックスの設計では特に重要なポイントです。

Price(価格・課金モデル)|ポジショニングを体現するプライシング戦略

Price(価格)は、最も分かりやすい差別化要素でありながら、ポジショニングを最も強く反映する要素です。

● Priceに含まれる要素

- 価格帯の設定

- 課金モデル(買い切り・サブスク・従量課金)

- 割引・クーポン

- キャンペーン戦略

- 支払い条件(前払い・後払い)

● 課金モデルの例

- 買い切り型:家電、書籍

- サブスクリプション:SaaS、動画配信サービス

- 従量課金:クラウド基盤サービス、API連携

● 「価格はポジショニングの翻訳である」という視点

価格は単なる数字ではなく、ブランドの立ち位置を顧客に伝える“翻訳”の役割を持ちます。

- 高価格=高品質・プレミアム・専門性

- 中価格=安心・標準品質

- 低価格=手軽・効率・大量販売モデル

戦略なき価格設定は、ポジショニングを曖昧にし、市場での“立ち位置のブレ”につながります。マーケティングミックスにおけるプライシング戦略は、4Pの中でも特にSTPとの整合性が重要です。

Place(流通・チャネル戦略)|店舗・EC・営業で「どこでどう届けるか」を決める

Place(流通)は、製品・サービスを「どこで・どのように」顧客に届けるかを設計する要素です。

● Placeに含まれるチャネル

- 実店舗(小売・飲食・専門店)

- ECサイト

- モール型EC(Amazon・楽天・Yahoo!)

- 代理店

- 営業(フィールドセールス・インサイドセールス)

- プラットフォーム(アプリストア)

● D2C/OMOなど、近年の流通戦略の進化

- D2C(Direct to Consumer):中間流通を省き、顧客データを直接取得

- OMO(Online Merges with Offline):店舗とオンラインを統合した購買体験

例:

- 店舗で試してECで購入

- ECの購入履歴に応じて店舗で接客

- アプリで在庫確認して店舗で受け取り

Place は“接点”の設計そのものであり、顧客体験の質を大きく左右します。

● BtoBチャネルの例

- 直販(インサイド/フィールド)

- パートナー契約

- 代理店販売

- SIerやコンサル企業との協業

BtoBではチャネル戦略そのものが売上を大きく左右するため、Placeは戦略上の重要テーマです。BtoBマーケティングミックスを設計する際のキーファクターと言えます。

Promotion(プロモーション)|広告・PR・SNSで価値を伝え行動につなげる

Promotionは、顧客に価値を伝え、認知→興味→比較→購買まで導くコミュニケーション設計を担います。

● Promotionに含まれる手法

- 広告(Web広告、テレビCM、交通広告)

- PR(メディア露出)

- SNS(Instagram/X/YouTube/TikTok)

- メールマーケティング

- セールスプロモーション(クーポン、キャンペーン)

- 展示会・イベント

- ウェビナー

- オウンドメディア(SEO含む)

● トリプルメディア(オウンド/ペイド/アーンド)の整理

- Owned Media(自社メディア):ブログ、SNS、メルマガ

- Paid Media(広告):検索広告、SNS広告、交通広告

- Earned Media(口コミ):SNS投稿、ユーザーレビュー

● BtoBでは「リード獲得 → ナーチャリング → 商談化」が軸

BtoBマーケティングにおけるPromotionの役割は、次のフェーズを設計することです。

- リード獲得(資料請求、セミナー参加)

- ナーチャリング(メール・ホワイトペーパー)

- 商談化(営業連携)

Promotionは単なる“認知活動”ではなく、売上に至るまでの導線全体を設計する工程です。BtoBマーケティングミックスの中では特に重要なPと言えます。

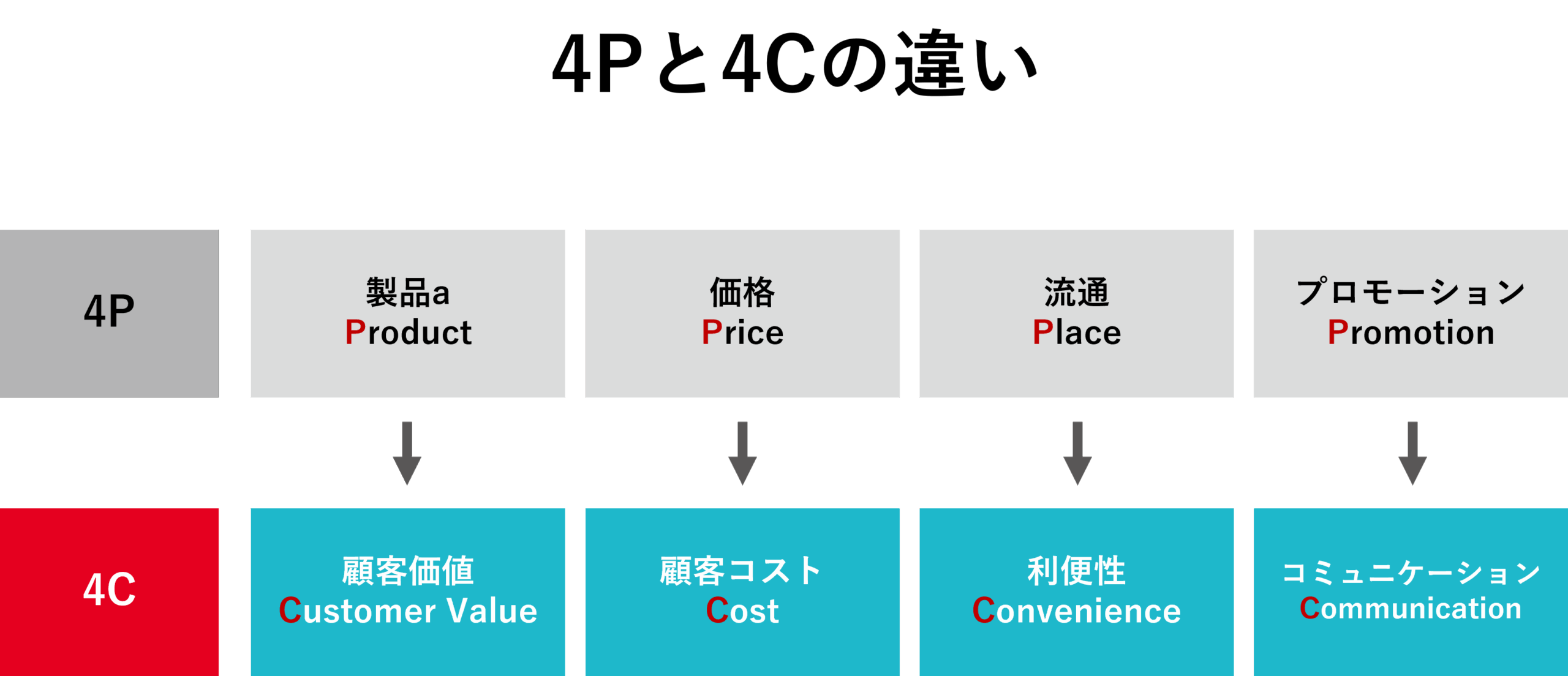

strong>顧客視点フレーム「4C」とは?|4Pを顧客のことばに翻訳するマーケティングミックス

4P(Product/Price/Place/Promotion)は企業側の視点で整理されたフレームですが、現代マーケティングの中心にあるのは 「顧客体験」です。

そのため、4Pを“顧客のことば”に翻訳した 4C(Customer Value/Cost/Convenience/Communication) というフレームワークが重視されるようになりました。

4Cを理解することで、企業視点の施策を顧客起点のマーケティングミックス にアップデートできます。

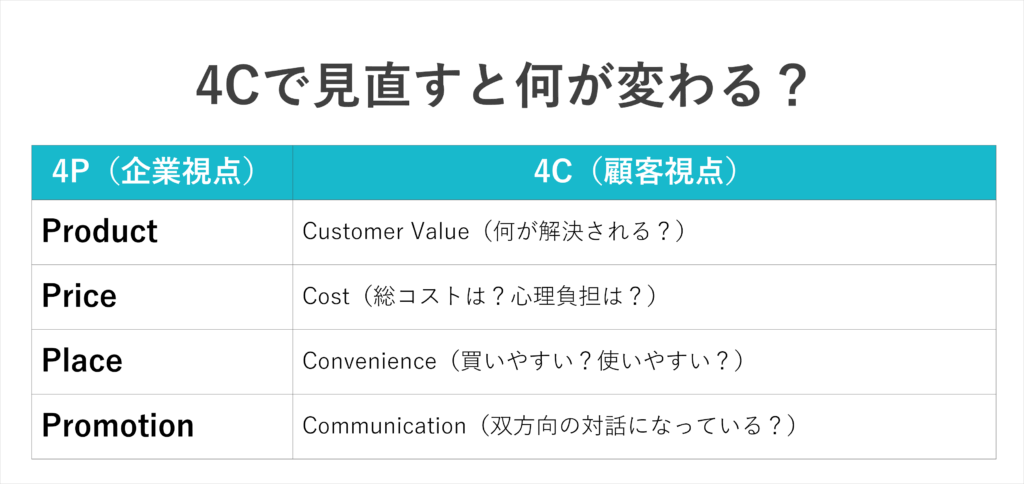

4P→4C対応表|企業視点から顧客視点へのシフト

4Cは4Pを次のように対応させたものです。

Customer Value(顧客価値)|スペックではなく「何が解決されるか」で語る

4Pの Product を顧客視点でとらえたものが Customer Value(顧客価値) です。顧客は商品そのものではなく、「その商品で何が解決されるか?」を基準に購買を決めます。

▼「スペック説明」から「課題解決ストーリー」へ

- 悪い例:

「高速CPU搭載」「○○mg配合」「機能が豊富」 - 良い例:

「作業時間が30%短縮される」

「肌の乾燥が◯時間キープされる」

「売上管理が1画面で完結する」

機能の羅列ではなく 顧客が得られる変化(ベネフィット) を語ることが重要です。

▼ BtoBでは「業務効率・リスク削減」が価値になる

BtoBの購買理由はとても合理的です。

- 業務効率がどれだけ改善するか

- コスト削減余地はどのくらいか

- リスクがどれだけ下がるか(ミス削減/セキュリティ強化)

- KPI達成にどう寄与するか

BtoBマーケティングでは価値の言語化が成果を左右します。4Cの「Customer Value」を意識して訴求内容を組み立てることで、マーケティングミックス全体の精度も上がります。

Cost(顧客コスト)|価格だけでなく時間・手間・心理負担まで含めて設計する

4Cの Cost は 単なる「価格」ではありません。

- 時間(導入までの期間)

- 手間(設定・運用の複雑さ)

- 心理的負担(不安・使いこなせるか?)

- 解約や乗り換えの負担

- 学習コスト(新システムの使い方)

など、顧客が負担する“すべてのコスト”を指します。

▼ SaaSでは特に「トータルコスト」が重要

- 月額料金

- 導入にかかる社内調整

- 社員の学習コスト

- 運用時のサポートコスト

サブスクリプションモデルでは、顧客の「総コスト」を下げられるかが継続率(LTV)を左右します。Priceの設計だけでなく、ProcessやPeopleとの連動が重要になります。

Convenience(利便性)|顧客にとっての「買いやすさ・使いやすさ」を高める

4Cの Convenience は、顧客が“どれだけ手軽に買って使えるか” を評価する指標です。

▼ 生活者向けの利便性例

- ECやアプリの使いやすさ

- 配送スピード(当日配送/翌日配送)

- モバイルオーダー

- 決済の手軽さ(スマホ決済/後払い)

- 店舗のアクセスの良さ

“使いやすい”というだけで選ばれるケースは非常に多く、利便性は購買理由のトップクラスです。

▼ BtoBでは「導入ハードルを下げる」ことが鍵

- 問い合わせしやすい導線

- すぐ商談できるチャット・予約機能

- トライアルや無料PoC

- IT部門・現場への教育が簡単

- 導入後のサポート体制が明確

BtoBほど、Convenience の改善が受注率を大きく左右します。マーケティングミックスのPlace/Processと密接に関わるポイントです。

Communication(コミュニケーション)|一方通行から双方向の対話へ

4Cの Communication は、<strong>顧客と企業が双方向でやり取りする“対話”を重視する考え方です。

▼ 現代のコミュニケーション手段

- SNS(Instagram、X、TikTok、YouTube)

- カスタマーサポート(チャットボット/有人チャット)

- コミュニティ(Discord/Slack/ファンクラブ)

- レビュー・口コミの活用

顧客は一方的な広告よりも、企業との「対話」から信頼を感じます。

▼ 顧客の声を4Pに反映する“改善ループ”

Communicationは、単なる接点ではなく 改善の起点です。

- 顧客の声 → Product改善

- フィードバック → Priceの見直し

- 行動データ → Placeの最適化

- 反応データ → Promotion改善

マーケティングミックスを“回し続ける”ためには、このコミュニケーションループが不可欠です。

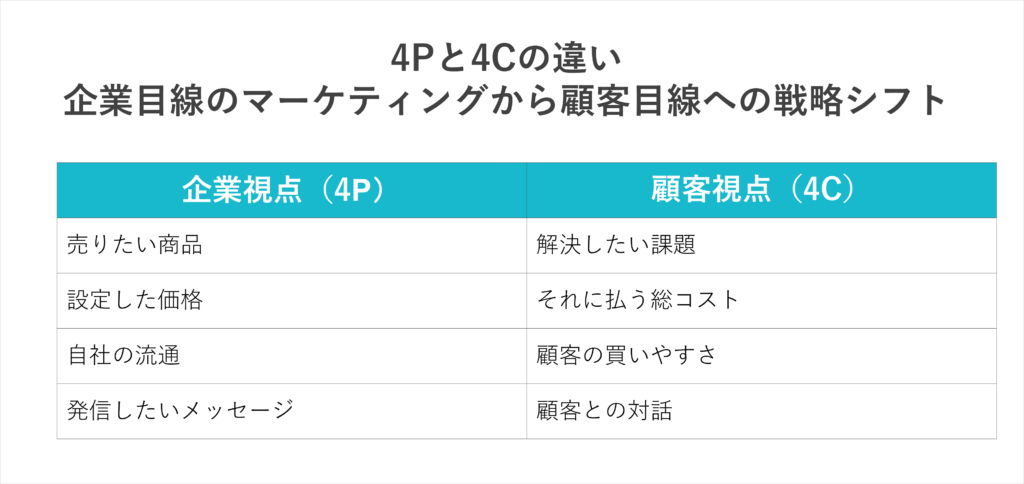

4Pと4Cの違い|企業目線のマーケティングから顧客目線への戦略シフト

4Pは企業が“どう売るか”を整理する枠組みであり、4Cは顧客が“どう感じるか”を整理する枠組みです。

マーケティングがうまくいかない企業の多くは、企業視点の4Pだけで戦ってしまう ことが共通しています。成功する企業は、

- まず顧客視点の4Cで価値を定義し

- その後に企業視点の4Pで施策に落とし込む

という順番でマーケティングミックスを組み立てています。

サービス業・サブスク向け「7P」とは?|体験価値を高めるマーケティングミックス

メーカー型の「モノ売り」では4Pで十分機能しますが、ホテル・飲食・医療・教育・SaaS・サブスクリプションサービスなど、体験そのものが価値になる業界のマーケティングでは、それだけでは不十分です。

そこで活用されるのが、4Pに People/Process/Physical Evidence を加えた 「7P(サービス・マーケティングミックス)」 です。

サービスマーケティングの7Pとは、無形サービスの価値を可視化し、顧客体験をデザインするための拡張フレームと言えます。

顧客が評価するのは「契約した瞬間」だけではなく、問い合わせ〜提供〜アフターサポートまで含めた 一連の体験品質です。7Pは、この体験全体を設計するためのフレームワークです。

7Pの全体像|なぜサービス業・サブスクには4Pだけでは足りないのか

サービスの価値は、商品そのものではなく体験 によって決まります。そのため、製品を中心に設計する4Pだけでは顧客体験を説明しきれません。7Pの内訳は以下のとおりです。

- Product(製品・サービス)

- Price(価格)

- Place(流通)

- Promotion(販促)

- People(人材)

- Process(サービス提供プロセス)

- Physical Evidence(物的証拠)

特にサービス業・サブスク・BtoB SaaSのような「関係性が継続するビジネス」においては、People・Process・Physical Evidenceの3つのPが顧客体験を左右する主要因となり

ホテルの接客、医療現場のコミュニケーション、SaaSのオンボーディングのスムーズさ。これらはすべてプロダクト以外の価値ですが、サービスの7Pでは欠かせない要素です。

People(人材)|接客・営業・カスタマーサクセスがブランド体験をつくる

サービスにおいて最も影響力が大きいのが People(人) の要素です。顧客は「人」を通じてブランドを理解し、そのブランドの印象を形成します。

▼ People が形成する体験価値

- 接客態度・振る舞い

- コミュニケーションのトーン&マナー

- 知識量・専門性

- 問題解決力

- レスポンスの速さ

ホテルのサービス品質、飲食店のホスピタリティ、医療機関の安心感など、サービスは「人」で評価されます。サービスマーケティング7Pの中でも、Peopleはロイヤルティに直結する重要なPです。

▼ SaaS/BtoBでは「カスタマーサクセス・営業」が要になる

- インサイドセールスの対応品質

- カスタマーサクセス(CS)の伴走力

- サポート体制(チャット/メール/電話)

- 導入支援のスムーズさ

SaaSで解約率が変わる最大要因は 人によるサポート品質(CS) といわれるほどです。BtoBマーケティングミックスを考える際も、Peopleの設計は避けて通れません。

Process(サービス提供プロセス)|予約〜導入〜サポートまでの一連の流れを設計する

サービスは「提供プロセス」そのものが体験です。どれだけ優れたサービスでも、プロセスが煩雑なら満足度は下がります。

▼ サービスプロセスの全体像

顧客がサービスに触れる流れは次のように分解できます。

- 予約・問い合わせ

- 見積・ヒアリング

- 契約

- 提供(利用・施術・導入)

- アフターサポート

- 解約・更新手続き

どこか一つが欠けるだけで、顧客体験の一貫性が損なわれてしまいます。サービスマーケティングの「7Pとは何か?」と問われたとき、このプロセス視点を含んでいるかどうかが、4Pとの大きな違いです。

▼ オンボーディングの有無で満足度が激変する

とくにサブスクやSaaSでは、「最初の使い始め(オンボーディング)」の設計が決定的に重要 です。

- 導入セットアップの難易度

- 初期設定のサポート

- 操作チュートリアルの有無

- “最初の成功体験” をどれだけ早く届けられるか

オンボーディングがスムーズだと、LTV(継続率)は大きく向上します。逆にここがつまずくと、どれだけ製品が優れていても離脱が増えてしまいます。SaaSの7P設計の肝はProcessにあると言ってもよいほどです。

Physical Evidence(物的証拠)|無形サービスの品質を「目に見える形」で伝える

サービスは目に見えない価値だからこそ、物理的な証拠(Physical Evidence) が信頼の根拠になります。

▼ 生活者向けの物的証拠

- 店舗の雰囲気(内装・清潔感・照明)

- WebサイトやアプリのUI/UX

- パンフレット・メニューのデザイン

- ユニフォーム・スタッフの身だしなみ

- 口コミ・レビュー

これらは無形サービスの「品質の代弁者」として機能します。

▼ BtoBでは「実績」が最大のPhysical Evidence

BtoBでは、物的証拠は次の形であらわれます:

- 導入事例

- 導入企業のロゴ一覧(ロゴパレード)

- ホワイトペーパー

- 技術資料

- セキュリティ証明書

- 顧客レビュー・NPS

- アワード受賞歴

特にSaaS領域では、“導入事例が充実しているか”が受注率を決めると言われるほど重要です。BtoBマーケティングにおける7PのPhysical Evidenceは、信頼獲得と比較検討フェーズで大きな役割を果たします。

7Pチェックリスト|サービス・SaaS・サブスク事業が見直すべきポイント

サービス業・サブスクモデルの企業は、次のチェックリストで自社の7Pを総点検できます。「サービスマーケティング7Pをどう使うか?」の実務チェックとしても活用できます。

▼ Product(製品・サービス)

- サービスの核となる価値は明確か?

- 競合と差別化できているか?

- 顧客が“成果”を実感しやすい設計になっているか?

▼ Price(価格)

- 価格体系はシンプルか?

- トータルコストは競争力があるか?

- サブスクならプラン設計は妥当か?

▼ Place(流通)

- 顧客が希望するチャネルで購入できるか?

- オンラインとオフラインは統合されているか(OMO)?

▼ Promotion(コミュニケーション)

- 情報設計はターゲットと整合しているか?

- 顧客の声を反映した改善ができているか?

▼ People(人材)

- 接客・営業・CSの品質はブランドを表現できているか?

- スタッフが一貫したメッセージを伝えているか?

▼ Process(プロセス)

- 予約〜提供〜サポートの導線はストレスがないか?

- オンボーディングは最適化されているか?

- 更新・解約プロセスは透明か?

▼ Physical Evidence(物的証拠)

- Web/店舗/資料の世界観は統一されているか?

- 実績やレビューは十分あるか?

- “信頼できる”と直感できる設計になっているか?

デジタル時代のマーケティングミックス設計|チャネル・データ・生成AIを前提にする

現代のマーケティングでは、顧客がオンラインとオフラインを自由に行き来し、購入前も購入後も多様な接点でブランドに触れています。

そのため、マーケティングミックス(4P/7P)は 「チャネル横断」「データ活用」「AI・生成AIによる最適化」 を前提に再設計する必要があります。

ポイントは、“どのPを、どのフェーズで動かすべきか”を可視化することです。それにより戦略と実務の一貫性が生まれ、「デジタル時代のマーケティングミックス設計」が機能します。

カスタマージャーニー×4P/7P|認知〜興味〜比較〜購入〜継続フェーズごとに効かせるPを整理する

デジタル時代のマーケティングでは、カスタマージャーニー(認知→興味→比較→購入→継続) に沿って4P/7Pを配置することで、顧客体験全体を最適化できます。

▼ 認知フェーズ

- Promotion:広告・SNS・動画・PR

- Product:最も伝えるべき「価値の核」を提示

- Physical Evidence(7P):実績・レビュー・権威づけの提示

▼ 興味フェーズ

- Promotion:比較コンテンツ・LP・ホワイトペーパー

- People:営業・チャットサポート・問い合わせ対応

- Process:体験版やデモ申込の導線最適化

▼ 比較フェーズ

- Product:プラン構成・機能説明・導入事例

- Price:料金ページの透明性/ROI説明

- Physical Evidence:技術資料・レビュー・NPS

▼ 購入フェーズ

- Process:申込フローの簡略化、決済の利便性

- People:導入サポート・オンボーディング

- Price:割引・特典・初期費用の設計

▼ 継続フェーズ(LTVに直結)

- People:カスタマーサクセス(CS)伴走

- Process:利用支援・定期レビュー

- Promotion:アップセル・クロスセルのコミュニケーション

- Product:定期アップデート・価値向上

「いま、どのフェーズのどのPを動かしているのか」を可視化する

デジタル施策が複雑になればなるほど、マーケティングチーム内で「今どこを改善しているのか」が不透明になりがちです。

そこで、カスタマージャーニー × 4P/7P のマトリクスを使って整理すると、

- 施策の抜け漏れ

- 改善の優先順位

- リソース配分の偏り

が一目でわかります。これは、BtoB・BtoCを問わず「マーケティングミックスの見える化」の基本的な方法です。

オンラインとオフラインの役割分担|OMO時代の一貫した顧客体験デザイン

現代の顧客は、情報収集はオンライン、体験や接客はオフラインなど、チャネルを自由に行き来します。

そのため、オンライン(Web・SNS)とオフライン(店舗・営業・イベント)を統合した「一貫体験」 を設計する必要があります。

▼ オンラインの役割

- Webサイト:商品理解・情報提供

- SNS:興味喚起・共感形成

- 動画広告:認知拡大

- MAメール:ナーチャリング

- サービスUI/UX:使用体験そのもの

▼ オフラインの役割

- 店舗:接客・実物体験

- 営業:課題ヒアリング・提案

- イベント・展示会:信頼形成

- サービス現場:体験の質を保証

▼ OMO(Online Merges with Offline)の文脈で再定義されるP

Place(流通)

- オンライン注文 → 店舗受取(クリック&コレクト)

- 店舗在庫のオンライン連携

- EC・アプリの体験統合

Promotion(プロモーション)

- オンライン広告から店舗送客

- 店舗での体験をSNSで共有させる導線

Process(プロセス)

- 店舗の予約→チェックイン→決済をモバイル化

- オフライン行動をオンラインで可視化(会員ID連携)

オンラインとオフラインが分断されると、顧客体験が不連続になり離脱を招きます。OMO文脈でのマーケティングミックス設計は、今や多くの業界で必須となっています。

CRM・MA・生成AIによるマーケティングミックス最適化|セグメント別に4P/7Pをチューニングする

デジタル時代のマーケティングミックスでは、データ活用(CRM・MA)とAI・生成AIの活用が欠かせません。

▼ CRMで「どのPを改善すべきか」を判断する

顧客データを分析することで、“どのPが成果を左右しているか” を可視化できます。

例:

- 離脱理由 → Price/Process の見直し

- 購買回数の伸び悩み → Product/Promotion の調整

- 継続率低下 → People/Process(CS)の改善

▼ MA(マーケティングオートメーション)で個別最適化

MAツールを活用すれば、セグメント別にマーケティングミックス(特にPromotionとPlace)を自動最適化できます。

- メール内容をセグメント別に最適化

- Web行動に応じたパーソナライズ配信

- スコアリングで「営業に渡すべきリード」を可視化

▼ 生成AIによるミックス最適化

AIは以下の領域で強力に機能します。

- 広告クリエイティブの大量生成・A/Bテスト

- 商品レコメンドのパーソナライズ

- 料金プランの需要予測

- チャットAIによる顧客対応(Peopleの負荷軽減)

- 文章・LPの自動生成(Promotion強化)

- 顧客インサイト抽出(口コミ分析・NPS分析)

特に生成AIは、「プロモーションの高速改善」と「セグメント別オファー最適化」 に圧倒的な相性があります。

マーケティングミックスを成功させる4つのポイント|STP・整合性・データ・柔軟性

マーケティングミックス(4P/4C/7P)は、戦略(STP)と施策(Pの設計)をつなぐ“実行フレーム”です。

しかし、形だけ導入しても成果にはつながりません。マーケティングミックスを“機能する仕組み”にするためには、次の 4つの成功ポイントが欠かせません。

ポイント1:STP戦略との一貫性を保つ|ターゲットとポジションに合った4P/7Pかを確認する

マーケティングミックスの出発点は、STP(Segmentation/Targeting/Positioning)の定義 です。

- どのセグメントを狙うのか?

- どんな価値で差別化するのか?

- 顧客にどう認識されたいのか?

これらが決まらない限り、Product や Price、Promotion などの意思決定は一貫しません。

▼ チェックすべきポイント

- ターゲットに合ったチャネル・メッセージになっているか?

- ポジショニングの世界観が4P/7P全体に反映されているか?

- ターゲットを変えたのに施策が旧ターゲット向けのままになっていないか?

STPが変われば、4P・7Pも必ず変える必要があります。「STPとマーケティングミックスの違い」だけでなく、「因果関係」を常に意識することがポイントです。

ポイント2:4P/7P同士の整合性を保つ|各Pが一つのブランドストーリーとして連動しているか

マーケティングミックスで意外と多い失敗が、“Pごとに別のロジックで動いてしまう” こと です。

例:

- 高級ブランドの価格設定なのに、安売り中心のプロモーション

- カジュアルな世界観の店舗なのに、厳格で堅い接客トーン

- サブスクなのにオンボーディングが弱く解約率が高い

- デジタル完結のUXを謳うのに、営業フローが紙と電話中心

これらは、4P/7Pの整合性が崩れている典型例です。

▼ 4P/7P整合性のチェックポイント

- Product の価値が Price に反映されているか?

- Price に期待される価値が Promotion の表現と合っているか?

- Place(流通)がターゲットの購買行動と矛盾していないか?

- People(接客)と Physical Evidence(店舗・Web)が同じ世界観か?

- Process(サービス提供フロー)がブランド体験を阻害していないか?

マーケティングミックスは、“各Pが単独で動く”のではなく、“一つのストーリーとして連動する”ことで初めて強い競争力を生みます。

ポイント3:データドリブンで設計・改善する|KPI・CRM・MA・調査を活用した意思決定

マーケティングミックスは、データに基づいて改善することで完成に近づくフレームワークです。

▼ 設計時に設定すべきKPI例

- 売上・利益

- CVR(コンバージョン率)

- LTV(顧客生涯価値)

- ROAS / ROI

- ブランド指標(認知率・第一想起・好意度)

これらを指標化することで、「どのPが成果を生んでいるか/停滞しているか」が明確になります。

▼ 活用すべきデータソース

- CRM(顧客データ)

- MA(購買タイミング・行動ログ)

- アクセス解析(GA4など)

- SNS分析・レビュー分析

- 顧客インタビュー・アンケート(定性データ)

データ → 仮説 → 改善 → 再テストのループが、マーケティングミックスの精度を劇的に高めます。

ポイント4:市場変化に合わせて柔軟にアップデートする|新チャネル・新価値観への対応と見直し頻度

現代のマーケティング環境は、以下のように絶えず変化しています。

- 新チャネル(ショート動画、AIチャット、コミュニティ)

- 購買行動の変化(D2C、サブスク、24時間EC)

- 世界観の変化(サステナビリティ、ウェルビーイング)

- 情報経路の変化(口コミ・SNS・レビュー中心)

この変化はすべて 4P/7Pの内容を変える要因になります。

▼ 推奨:半期〜年次で見直す

特に以下のタイミングでは、ミックスの全体更新を推奨します。

- 新商品/新サービスリリース前

- ブランドリニューアルの前後

- セグメント変更・ターゲットの見直し時

- 半期・年度の戦略レビュー

- 顧客行動が大きく変化したタイミング

マーケティングミックスは“更新し続ける設計図”です。柔軟に変えることで、時代の変化に強いブランドが育ちます。

よくある失敗例と課題|マーケティングミックスが機能しない3つのパターン

マーケティングミックス(4P/4C/7P)は非常に強力なフレームワークですが、使い方を誤ると「施策は動いているのに成果が出ない」という状態に陥ります。

ここでは、企業が実務で陥りがちな典型的な失敗パターンを整理します。

失敗1:ProductとPriceに偏り、PlaceとPromotionがおざなりになる

多くの現場で最も頻発するのが、“製品と価格だけで勝負しようとする” 失敗です。

- 「いいモノさえ作れば売れるはず」

- 「価格を下げれば勝てるはず」

- 「競合よりスペックが高ければ十分」

という考えに偏り、置き去りになるのが Place(チャネル) と Promotion(伝え方) です。

▼ この失敗が生む問題

- 顧客がいるチャネルに露出していない(発見されない)

- 価値を伝える前に比較表の中に埋もれる

- ブランドストーリーが伝わらず、価格競争に巻き込まれる

- 営業/店舗/ECなどの体験が整わず離脱が増える

4Pのうち2つに偏ると、どれだけ良い商品でも売れません。マーケティングミックスは「全体設計」が常に重要です。

失敗2:顧客視点の欠如|4Pだけで4C(顧客価値・コスト・利便性・コミュニケーション)を無視してしまう

マーケティングミックスを企業側の視点(4P)だけで設計すると、顧客にとっての価値が置き去りになります。

▼ よくある企業都合の設計例

- 「在庫が余っているからキャンペーンする」

- 「うちの強みを全部詰め込んだ商品を作りたい」

- 「社内事情で価格改定したい」

- 「伝えたいことだけを広告に詰め込む」

これらはすべて、Customer Value(顧客価値) を起点にしていないことが原因です。

▼ 4Cで見直すと何が変わる?

この変換を行うだけで、“売りたいもの” から “選ばれる理由” へとメッセージの質が大きく変わります。

失敗3:データに基づかない施策乱発|KPI未設定・振り返り不在で学びが貯まらない

「とりあえず広告を流す」「キャンペーンを打つ」「SNSで発信する」といった“施策の連発”が成果につながらない最大の原因は、データにもとづく検証がないことです。

▼ 典型的な問題点

- KPIを設定しないまま施策をスタート

- 広告AとBの成果を比較していない

- 営業現場の声・顧客データを分析していない

- キャンペーン後のレビューがない(学習しない)

- MA/CRMのデータが活用されていない

これでは、成功の理由も失敗の理由もわからず、施策の改善が永遠に進まない状態に陥ります。マーケティングミックスは、「打って終わり」ではなく「計測 → 改善」で完成に近づく仕組みです。

チェックリスト|自社のマーケティングミックスが機能不全に陥っていないか確認する

以下のチェック項目で、あなたの組織が陥っている課題を可視化できます。該当が多いほど、マーケティングミックスの再構築が必要です。

▼ 4P/7Pの整合性

- Product・Price・Place・Promotion が別部署でバラバラに動いている

- 世界観やメッセージがチャネルによってズレている

- サービスの Process と People がブランドと一致していない

▼ 顧客視点(4C)

- 企画会議が「自社視点の議論」に偏っている

- 顧客インサイト(課題・動機)を定期的に取得していない

- 購入・導入・利用の“心理的コスト”を考慮していない

▼ データ活用

- KPIが曖昧・設定されていない

- 分析→改善のサイクルが回っていない

- CRM/MAのデータを意思決定に使っていない

- 広告の効果測定が「感覚値」になっている

▼ 戦略との整合性(STP)

- セグメントやターゲットが定義されていない/古い

- ポジショニングが曖昧

- STPの見直し後にPの設計を更新していない

マーケティングミックスの測定と改善方法|KPI・データ・PDCAで最適化する

マーケティングミックス(4P/4C/7P)は、設計して終わりではなく「測定 → 改善」を続けて初めて成果につながるフレームワーク です。

市場環境・顧客行動・チャネルの変化が常態化している今、定期的な検証とチューニングは欠かせません。

KPI設定|売上・CVR・LTVとブランド指標で短期成果と長期ブランドを両方見る

マーケティングミックスの成果を測るためには、短期指標と長期指標をバランスよく設定することが重要です。

▼ 代表的なKPI(短期)

- 売上・利益(事業成果の基礎)

- CVR(コンバージョン率):ターゲットが行動を起こした割合

- CPA(獲得単価):1件獲得するためのコスト

- ROAS/ROI:広告投資の効率

▼ 長期的なブランドKPI

- 認知率(助成/純粋/第一想起)

- ブランド想起

- ブランド好意度

- 検討意向

- LTV(顧客生涯価値)

短期と長期をセットで見ないと、「売上は伸びたがブランドが弱くなった」「認知は広がったが収益に結びつかない」

などの アンバランスなマーケティング が生まれてしまいます。

デジタル指標×顧客調査の組み合わせ|オンラインとオフラインを統合して評価する視点

現代のマーケティングはオンラインとオフラインのシームレスな統合が前提です。そのため、デジタルデータとアナログの調査データの両面から評価する必要があります。

▼ デジタル指標(定量)

- CTR(クリック率)

- CPC(クリック単価)

- CPA(獲得単価)

- CVR(コンバージョン率)

- 滞在時間・離脱率・リピート率

- MA・CRMからの行動ログ(開封/閲覧/購買履歴)

これらは施策の“反応”を高精度で測るのに最適です。

▼ オフライン・ブランド指標(定性〜定量)

- 認知率(助成/純粋/第一想起)

- ブランドイメージの変化

- 商品理解度

- メッセージ理解度

- 「強み」や「選ばれた理由」の想起

特に テレビCMや店頭施策、営業活動、PR などはデジタル指標だけでは効果が見えにくいため、アンケート調査やインタビューが必須です。

▼ 統合的な評価が不可欠

オンライン(デジタルデータ)とオフライン(顧客調査・ブランド指標)はどちらか一方では不十分 です。両方を組み合わせて初めて、「マーケティングミックス全体として正しく機能しているか」が判断できます。

PDCAサイクルで4P/7Pを継続的にチューニングする|「施策の反省」ではなく「ミックス設計の改善」に落とす

マーケティングミックスは、施策単位の改善ではなく “P単位の設計改善” を行うことが本質です。

▼ PDCAで押さえるべきポイント

● Plan(計画)

- どの P(Product/Price/Place/Promotion/People/Process/Physical Evidence) を改善するのか

- なぜそのPを変えるのか(仮説)

● Do(実行)

- 改善したPが反映された施策を実行

- どのフェーズ(認知/比較/購入/継続)に効かせるのかも明確にする

● Check(検証)

- KPIをもとに効果を検証

- 数字の改善だけでなく、顧客インサイトの変化も確認

● Act(改善)

- 「施策の反省」ではなく「ミックス設計としてどこを改めるべきか」 に落とし込む

- 成果が出た部分は仕組み化し、再現性を高める

マーケティングミックスは “施策の羅列” ではなく “仕組み” です。KPI → データ → PDCA の流れを回すことで、4Pと7Pのバランスが整い、競争力のあるマーケティングシステムへと進化していきます。

FAQ|マーケティングミックス・4P・4C・7P・STPに関するよくある質問

マーケティングミックスは、4P/4C/7Pなど複数のフレームが登場するため、混乱しやすいポイントでもあります。

ここでは、実務でよく寄せられる質問を整理して回答します。

Q1. マーケティングミックスとSTP戦略の違いは?

A. STPは「戦略」、マーケティングミックスは「戦術への設計図」です。

STP(Segmentation/Targeting/Positioning)

└ 誰に(S/T)・何を・どう見られるか(P)を決める“方向性”のフレーム

マーケティングミックス(4P/4C/7P)

└ 決めた方向性を、製品/価格/流通/プロモーション(+People等)に落とし込む“実務設計”

関係性:STPが変われば、マーケティングミックスの設計も必ず変わる。

逆にSTPとミックスがズレていると、どれだけ施策を打っても成果が出ません。

Q2. 中小企業でもマーケティングミックス(4P/7P)は必要?

A. むしろ中小企業こそ必要です。

理由はシンプルで、リソース(人・予算)が限られるほど「選択と集中」が不可欠だから です。

- 最も利益が出る商品(Product)

- 最も効率よく売れるチャネル(Place)

- 最も費用対効果の高い施策(Promotion)

- 適切な価格(Price)

を明確にしないと、手当たり次第に動いて疲弊します。中小企業ほど「何をやらないか」を決めるためにマーケティングミックスが機能します。

Q3. デジタル時代のマーケティングミックスは何が変わったのか?

A. データとチャネルの多様化により、4P/7Pを「動かし続ける設計」が求められる点です。

- SNS・EC・アプリなどの新チャネルでPlaceが拡張

- パーソナライズやリターゲティングでPromotionが高度化

- サブスク化や動的価格(ダイナミックプライシング)でPriceが変動

- UI/UX・カスタマーサクセスが重要になり、Process/Peopleが強化(7P文脈)

さらに、顧客データを使ってPごとに調整することが必須になっています。

例:

- カート離脱者向けにプロモーションだけ変える

- 都市部ユーザー向けにPriceのモデルを変える

- リピート顧客にはProductラインナップを出し分ける

デジタル時代のミックスは「固定」ではなく常に最適化する流動的な仕組みです。

Q4. BtoBマーケティングミックスとBtoCの違いは?

A. 意思決定のプロセスとチャネル構造が異なるため、重視すべきPが変わります。

▼ BtoBで重要性が増すP

- Product:機能比較・導入後のROIが明確であること

- Price:契約形態・ライセンス数・オプション・カスタマイズ

- Place:直販/代理店/パートナーなど複雑な販売モデル

- Promotion:営業・ウェビナー・展示会・コンテンツによるリードナーチャリング

- Process(7P):導入プロセス・オンボーディング・運用サポートが成果を左右

意思決定者が複数いるため、認知 → 評価 →稟議 →比較検討 →導入 →定着(利用継続)という長いジャーニーを前提にミックスを設計する必要があります。

Q5. 生成AI時代にマーケティングミックスはどう変わる?

A. AIにより「高速の仮説検証 × パーソナライズ × シミュレーション」が可能になります。生成AIの普及で、マーケティングミックスは以下のように進化します。

▼ 1. プロモーション:クリエイティブ生成の高速化

- A/Bテスト用の広告コピーを数百案同時生成

- ターゲット別に広告バリエーションを自動生成

- SNS・LP・メールなど各チャネルに合わせたコンテンツ最適化

▼ 2. Price:ダイナミックプライシングの高度化

- 顧客セグメントごとの価格弾力性をAIが分析

- 最適コスト・最適オファーを自動提示

▼ 3. Product:顧客ニーズ予測による新商品企画

- レビュー/SNS/競合比較からニーズパターンを抽出

- 新しいラインナップやパッケージ案の自動生成

▼ 4. Place:チャネルごとの需要予測

- EC・店舗ごとの在庫需要を予測し、流通最適化する

▼ 5. 4P/7Pの組み合わせ最適化

AIが「どのPを動かすと最も売上が伸びるか」をシミュレーションで可視化できるようになります。

まとめ|マーケティングミックスは「戦略を成果に変える実行フレーム」

マーケティングミックスは、STP(誰に・何を・どう届けるか)で決めた戦略を、4P/4C/7Pという枠組みに落とし込んで「実務レベルの設計図」にするためのフレームワークです。

単に施策を並べるものではなく、戦略を成果に変えるための構造そのものだと捉えるのがポイントです。

成功のカギは、①顧客視点(4Cで価値・コスト・利便性・コミュニケーションをチェック)、②データ活用(売上・CVR・LTV・ブランド指標などで検証)、③柔軟なアップデート(市場やチャネルの変化に合わせて定期的に見直す)の3つです。

明日からできることとしては、まず「今の施策を4P/7Pにマッピングして偏りを見える化する」、次に「4Cの観点で顧客にとって本当に筋の通った設計になっているか点検する」、そして「半年に一度はSTPとセットでミックス全体を見直す」──この3つを回していくことで、マーケティングミックスは机上のフレームではなく、成果を生み続ける実戦的な仕組みに育っていきます。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です 。

- ブランドの”価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品、サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き