ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.10.07

STP戦略とは?マーケティング戦略の成功を左右する基本フレームワークをわかりやすく解説

本記事の要約

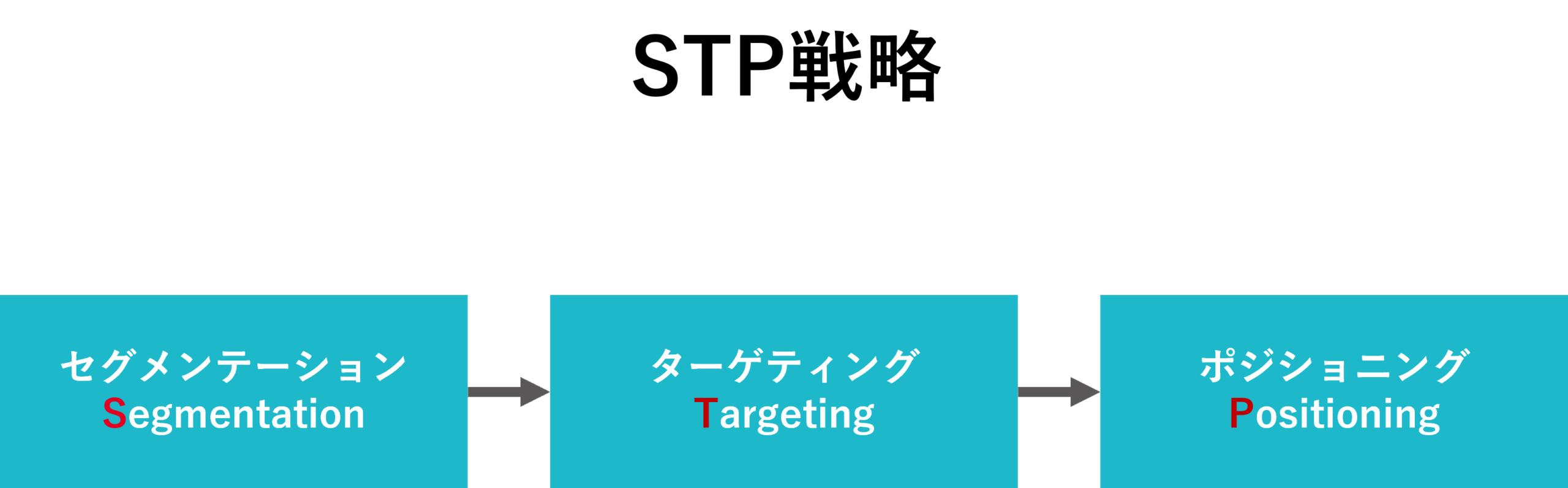

現代のマーケティングにおいてSTP戦略は必須のフレームワークです。

市場を細分化する「セグメンテーション」、狙う顧客を定める「ターゲティング」、顧客の頭の中に独自の役割を築く「ポジショニング」の3ステップで構成されます。

これにより「誰に」「何を」「どう届けるか」が一貫し、広告・商品・ブランド戦略全体を統合。中小企業から大企業まで競争優位を確立できます。

目次

-

① はじめに|なぜ今「STP戦略」が重要なのか

-

② STPとは何か|マーケティングにおける定義と基本フレームワーク

-

③ STP戦略の流れと役割|Segmentation・Targeting・Positioningの全体像

-

④ セグメンテーションの方法と種類|市場細分化の4変数と3つの視点

-

⑤ ターゲティングの方法|BtoBとBtoCの違いと成功のフレームワーク(6R)

-

⑥ ポジショニングの設計方法|マップ・ステートメント・差別化との違い

-

⑦ STP戦略を成功させる3つのポイント|一貫性・データ活用・柔軟性

-

⑧ STP戦略の課題と失敗例|よくある落とし穴と回避策

-

⑨ STP戦略の成果を測定・改善する方法(KPI・CRM活用)

-

⑩ STP戦略に関するよくある質問(公式FAQ)

-

⑪ まとめ|STP戦略は「選ばれる理由」を体系化する決定打

はじめに|なぜ今「STP戦略」が重要なのか

現代のマーケティング環境は「情報洪水」と呼ばれるほどに複雑化しています。

SNS、検索広告、ECサイト、レビューなど、生活者は日々膨大な情報にさらされ、その中から「自分に必要なもの」を瞬時に選び取っています。

加えて、多くの市場は成熟し、価格競争が激化する一方で、顧客ニーズはかつてないほど多様化しています。

この状況で企業が成果を上げるには、「誰に」「何を」「どう届けるか」を一貫させることが不可欠です。そこで重要となるのが STP戦略です。

市場を細分化し(Segmentation)、狙うべき顧客を明確に定め(Targeting)、顧客の頭の中に自社の独自の役割を築く(Positioning)。

この流れを通じて初めて、広告・商品・ブランド戦略全体が統合され、成果を最大化できるのです。

※参考:ブランディングとは?感情が動く唯一無二の価値を創り出す戦略入門

STPとは何か|マーケティングにおける定義と基本フレームワーク

STP戦略とは、マーケティング戦略の基本フレームワークであり、Segmentation(市場の細分化)/Targeting(狙う市場の選定)/Positioning(独自の立ち位置の確立) の3要素で構成されています。

この一連の流れは、単なる理論にとどまらず、実務に直結する戦略設計の出発点です。

セグメンテーションを誤ればターゲティングが外れ、ポジショニングもブレてしまいます。逆に的確にSTPを設定できれば、商品開発から広告メッセージ、営業戦略、ブランド戦略まで一貫性を持ち、顧客に強く響くマーケティングが実現します。

つまり、STPとは「誰に」「何を」「どう届けるか」を一気通貫で整理する枠組みであり、現代のマーケティング活動を成功に導く必須の考え方なのです。

STP戦略の流れと役割|Segmentation・Targeting・Positioningの全体像

STP戦略は「Segmentation → Targeting → Positioning」という3つのステップで構成されており、それぞれがマーケティング全体の成功を左右します。

1. Segmentation(セグメンテーション=市場を分類)

市場を細分化し、共通のニーズや特性を持つ顧客群を見つけ出すプロセスです。年齢・性別・地域・価値観・購買行動などの切り口を活用することで、顧客の多様な特徴を可視化できます。

2. Targeting(ターゲティング=狙う顧客を選定)

細分化された市場の中から、自社の強みやリソースに最も適したセグメントを選びます。すべての顧客を対象にするのではなく、「どこに集中すれば最も効率的か」を見極めることが目的です。

3. Positioning(ポジショニング=顧客の頭の中に役割を築く)

選定したターゲットにとって「このブランドならでは」と思わせる役割や価値を定義し、顧客の認識に強く刻み込むステップです。

ここで確立されたブランドの立ち位置が、その後の商品開発・広告メッセージ・営業戦略の一貫性を担保します。

この3つの流れが連動することで、「誰に」「何を」「どう届けるか」が明確化され、戦略の迷走を防ぎます。

つまり、STP戦略はマーケティング活動全体を統合する“軸”となり、企業が市場で競争優位を築くための必須フレームワークなのです。

セグメンテーションの方法と種類|市場細分化の4変数と3つの視点

STP戦略の第一歩は Segmentation(セグメンテーション) です。市場を適切に細分化できるかどうかで、その後のターゲティングやポジショニングの精度が大きく変わります。

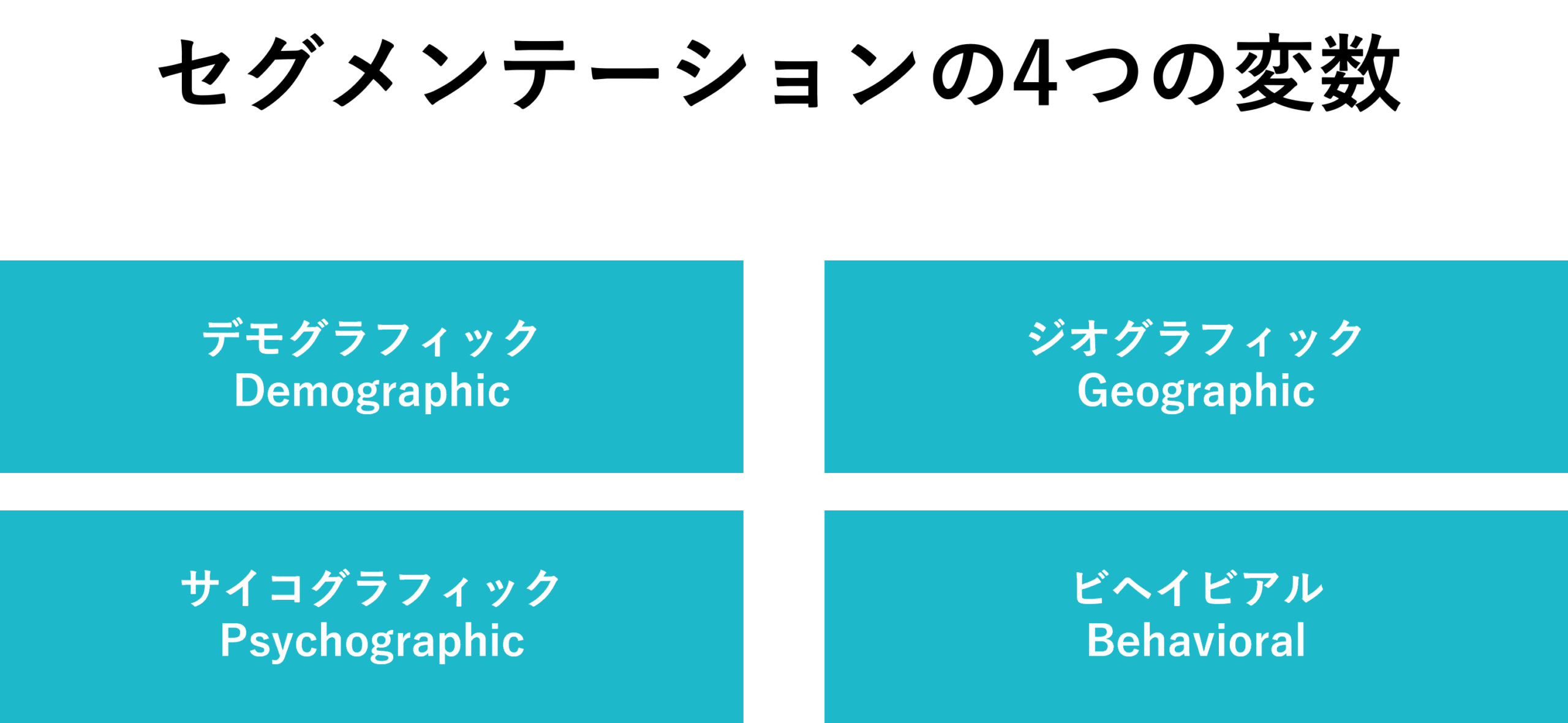

1. 代表的な4つの変数

セグメンテーションの切り口には、主に以下の4種類があります。

❶ デモグラフィック(Demographic)

年齢、性別、職業、所得、教育水準、家族構成など人口動態に基づいた分類。もっとも一般的で、広告や販売戦略でも広く活用されています。

❷ ジオグラフィック(Geographic)

国、地域、都市、気候など地理的条件に基づいた分類。エリアマーケティングや小売業、グローバル戦略で特に有効です。

❸ サイコグラフィック(Psychographic)

価値観、ライフスタイル、趣味嗜好、パーソナリティといった心理的要素に基づく分類。単なる属性だけでは捉えきれない「なぜ選ぶのか」という動機を理解できます。

❹ ビヘイビアル(Behavioral)

購買頻度、利用シーン、ブランドロイヤリティ、Web行動履歴など、実際の行動データに基づいた分類。デジタルマーケティングやCRM戦略で特に重視されます。

2. 市場・消費者・顧客の3つの視点

セグメンテーションは、対象によって次の3種類に整理できます。

❶ 市場セグメンテーション:

新しい市場機会を発見するための切り分け(例:家庭用 vs. 業務用)。

❸ 消費者セグメンテーション:

潜在的なターゲットを理解するための分類(例:健康志向層、デジタルネイティブ層)。

❸ 顧客セグメンテーション:

既存顧客を対象にし、LTV最大化やCRM戦略に直結する分類(例:ライトユーザー/ヘビーユーザー)。

この3つの視点を組み合わせることで、新規市場開拓 → 潜在顧客獲得 → 既存顧客強化という一貫した戦略を設計できます。

ターゲティングの方法|BtoBとBtoCの違いと成功のフレームワーク(6R)

Segmentation(市場細分化)によって分類した顧客群の中から、どの顧客に資源を集中させるかを決めるステップが Targeting(ターゲティング) です。

適切なターゲティングができるかどうかは、マーケティング戦略の成否を大きく左右します。

1. BtoCとBtoBの違い

BtoCの場合

生活者を中心に、年齢・性別・ライフスタイル・購買行動などを基準にターゲティングします。顧客ペルソナを設定し、「誰に響くか」を明確化することが重要です。

例:20代女性の「美容意識が高い層」、30代男性の「健康志向層」など。

BtoBの場合

対象は企業や組織であり、規模・業種・所在地・購買プロセスなどを考慮します。また意思決定者の役職や、導入に関わる部門の利害関係まで把握する必要があります。

特に近年は アカウントベースドマーケティング(ABM) が注目されており、個社単位で戦略的に重点顧客を狙うアプローチが主流となっています。

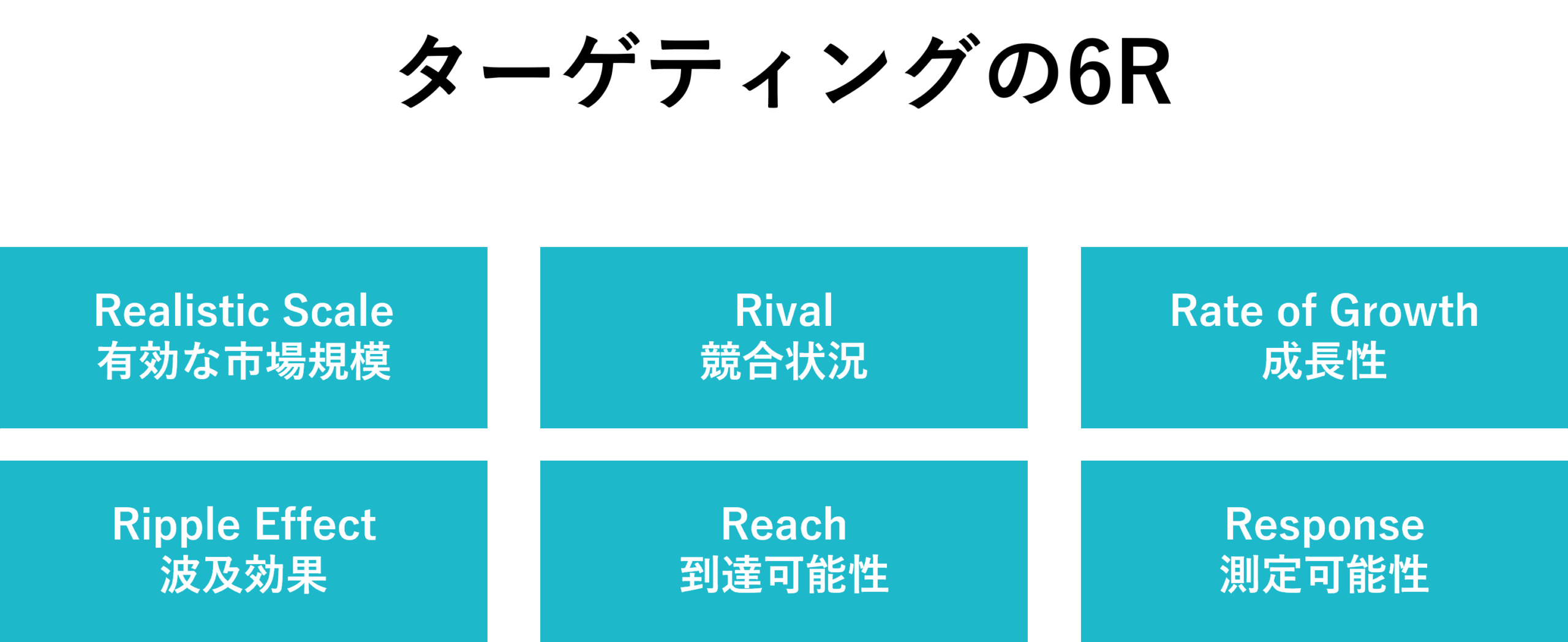

2. コアターゲットの見極め:6Rフレームワーク

ターゲティングを成功させるためには、「狙う市場が本当に成果につながるか」を客観的に評価することが欠かせません。その基準として代表的なのが 6R フレームワークです。

1. Realistic Scale(有効な市場規模)

十分な市場規模があるか。

2. Rate of Growth(成長性)

今後の成長余地があるか。

3. Rival(競合状況)

競争が激しすぎないか。

4. Reach(到達可能性)

広告・営業で効率的にアプローチできるか。

5. Response(測定可能性)

反応を数値として測定できるか。

6. Resources(自社の経営資源)

自社の強みやリソースで勝てる領域か。

この6Rをチェックすることで、狭すぎず広すぎない適切なターゲティングを実現し、投資対効果を最大化することができます。

ポジショニングの設計方法|マップ・ステートメント・差別化との違い

Segmentation(市場細分化)、Targeting(ターゲット選定)を経て、最後に行うのが Positioning(ポジショニング) です。

これは「顧客の頭の中に自社ブランドの独自の役割を築く」プロセスであり、マーケティング戦略を成功させる決定打となります。

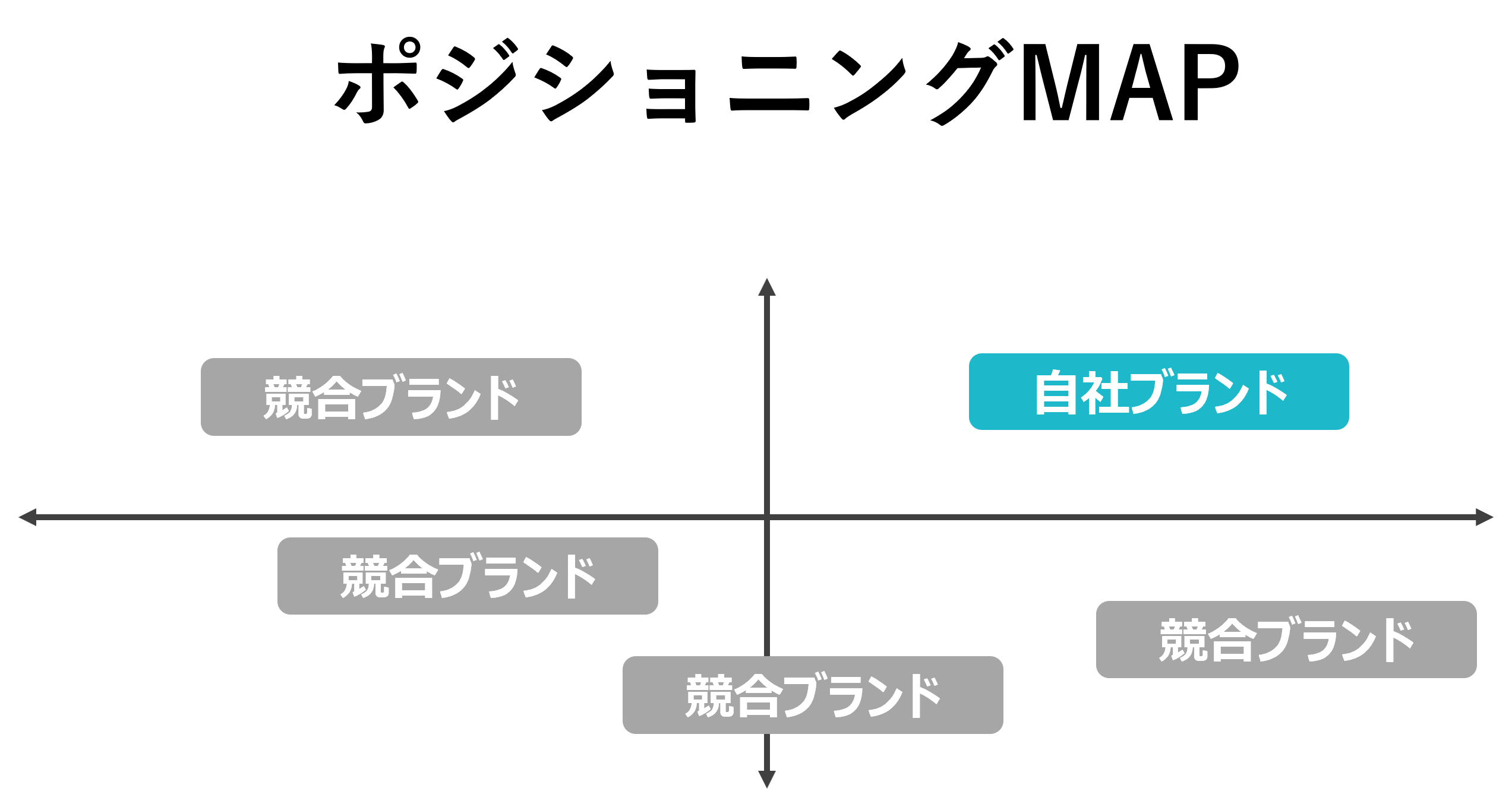

1. ポジショニングマップ

縦軸と横軸の2つの指標を設定し、自社と競合の位置関係を図示する手法です。

- メリット:競合との違いを直感的に把握できる。

- 限界:比較軸に依存しやすく、生活者から見た「役割」や「感情的価値」が抜け落ちる可能性がある。

そのため、マップはあくまで参考とし、「顧客視点での認識」を重視することが重要です。

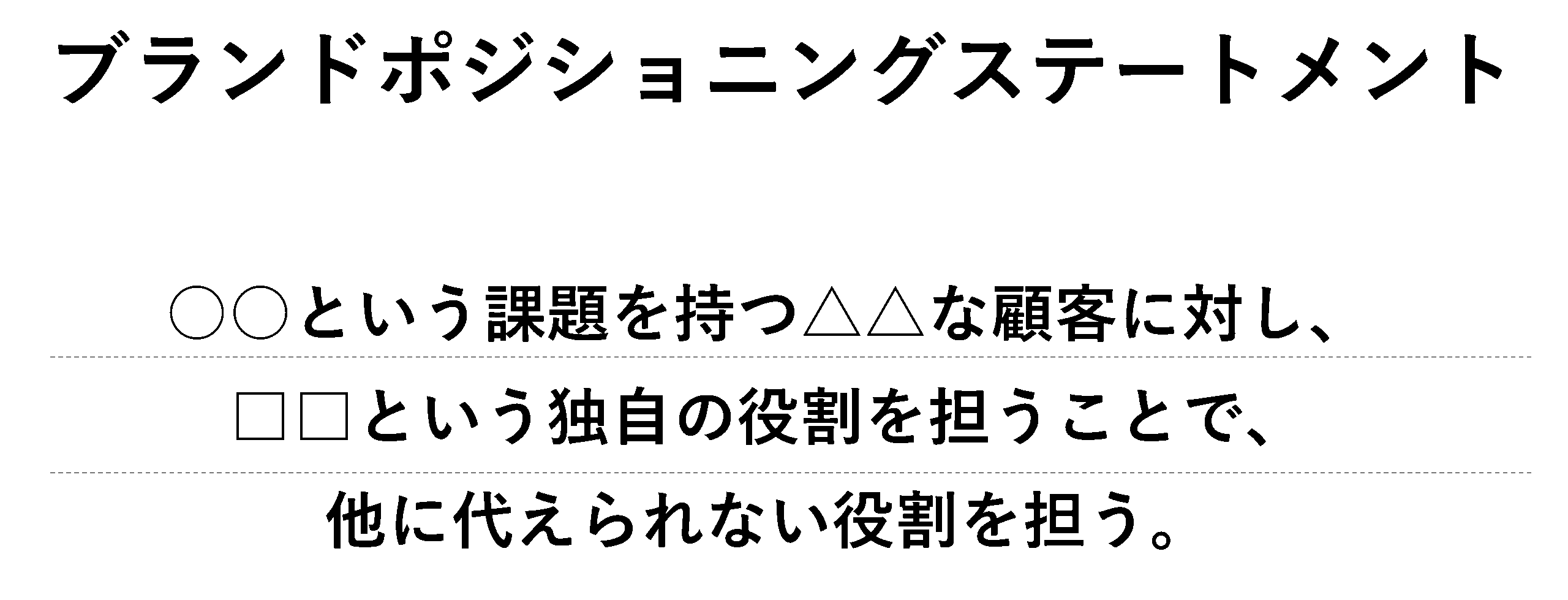

2. ブランドポジショニングステートメント

ポジショニングを明確化し、社内外で一貫した認識を共有するために用いられるのが ブランドポジショニングステートメント です。

構成例:

「○○という課題を持つ△△な顧客に対し、□□という独自の価値を提供することで、他には替えられない役割を担う」

ステートメントを策定することで、広告コピー、営業資料、商品開発の方向性まで統一され、ブレないブランド戦略を展開できます。

3. 差別化との違い

よく混同されるのが 差別化(Differentiation) との違いです。

- 差別化:競合と比較して「違い」を強調すること。

- ポジショニング:顧客の頭の中に「唯一無二の役割」を築くこと。

差別化は「競合との相対的な違い」を示すのに対し、ポジショニングは「比較されずに選ばれる状況」を生み出すことを目的とします。

STP戦略を成功させる3つのポイント|一貫性・データ活用・柔軟性

STP戦略は「市場を細分化し(Segmentation)」「狙う顧客を選び(Targeting)」「独自の役割を築く(Positioning)」という流れで設計されます。

しかし、フレームワークを形だけ導入しても成果は出ません。実務において成果を上げるためには、次の3つのポイントを押さえることが不可欠です。

1. 一貫性:顧客体験全体でメッセージを統一

広告、営業、商品開発、カスタマーサポートなど、すべての顧客接点で一貫したメッセージを届けることが重要です。

セグメンテーションやターゲティングで定めた「顧客像」と、ポジショニングで策定した「ブランドの役割」がズレていると、顧客体験が断片化し、ブランドへの信頼が揺らぎます。

2. データ活用:CRM・MA・AIを用いた精緻化

従来の属性データに加え、購買履歴やWeb行動、SNSの反応といったリアルタイムのデータを分析することで、セグメントやターゲットをより正確に把握できます。

CRM(顧客管理)、MA(マーケティングオートメーション)、さらにはAIを活用することで、「誰に・何を・どう届けるか」を精緻化し、戦略の実効性を高められます。

3. 柔軟性:市場変化に合わせた継続的改善

市場環境や顧客価値観は常に変化します。年に1回程度の見直しでは不十分であり、キャンペーンや商品投入ごとにPDCAを回し、戦略を柔軟に調整することが重要です。

STP戦略は「一度決めて終わり」ではなく、環境変化に応じて進化させ続ける取り組みです。

STP戦略の課題と失敗例|よくある落とし穴と回避策

STP戦略はマーケティングの基本フレームワークですが、実務に落とし込むと多くの企業が共通した課題につまずきます。代表的な失敗例は以下の通りです。

1. セグメンテーションが粗すぎる/細かすぎる

「20代女性」など大雑把すぎるセグメンテーションでは、顧客の本質的なニーズを捉えられません。

一方で、細かく分けすぎると市場規模が小さくなりすぎ、投資対効果が下がるリスクがあります。精度と実行可能性のバランスが重要です。

2. ターゲットが広すぎて誰にも刺さらない

「全年齢層に向けて」「誰でも使える」など、ターゲットを広げすぎるとメッセージが薄まり、結局は誰の心にも響かなくなります。コアターゲットを絞り込み、その周辺に波及させる設計が必要です。

3. ポジショニングが競合と似通ってしまう

「高品質」「低価格」「安心・安全」といった一般的な訴求は、競合も同じように掲げているケースが多いです。結果として差別化できず、比較や価格競争に巻き込まれてしまいます。

生活者の視点で「このブランドにしか果たせない役割」を明確にすることが欠かせません。

STP戦略の成果を測定・改善する方法(KPI・CRM活用)

STP戦略は「設計して終わり」ではなく、定期的に測定・改善を繰り返すことで成果につながります。市場や顧客ニーズは常に変化しているため、データに基づいた継続的な検証が欠かせません。

1. KPIの設定とモニタリング

代表的なKPIには以下が挙げられます。

- 認知率:ターゲットにどの程度知られているか

- 想起率:購入・利用を検討する際に思い出されるか

- CVR(コンバージョン率):ターゲットが実際に行動した割合

- LTV(顧客生涯価値):長期的にどれだけ利益をもたらす顧客か

2. 複合的な分析手法

- ブランド調査:顧客の頭の中にあるブランド連想や好意度を把握

- 広告指標:CTR、CPA、CVRなどで広告の効率性を測定

- CRM分析:顧客データをもとに価値の高いセグメントを特定

3. マス広告における測定

テレビCMや新聞広告などデジタル指標が取れない施策では、アンケート調査が有効です。

- ブランド認知率(助成想起・純粋想起・第一想起)

- 広告接触によるブランドイメージの変化

- メッセージ理解度や共感度

こうした調査により、マス広告がターゲット層にどの程度浸透したかを定量的に把握できます。

4. 改善サイクルの徹底

「Plan-Do-Check-Act(PDCA)」のサイクルを回し、セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニングそれぞれを検証しながら調整することが、STP戦略の精度を高める鍵です。

STP戦略FAQ|4Pとの違い・中小企業への必要性・見直し頻度

Q1. STPと4Pの違いは?

A. STP戦略は「誰に(Segmentation/Targeting)」「どんな役割で(Positioning)」届けるかを決める戦略設計のフレームワークです。一方、4P(Product/Price/Place/Promotion)は実際のマーケティング施策を設計するためのフレームです。つまり、STPが「戦略の方向性」を定め、4Pが「具体的な実行手段」を定める関係にあります。

Q2. 中小企業でもSTPは必要?

A. はい、むしろ中小企業こそ必要です。限られたリソースを効果的に活かすためには「誰に」「何を」届けるかを明確にすることが不可欠です。STPを導入することで、無駄な広告費を削減し、最も成果が見込めるターゲットに集中投下することが可能になります。

Q3. STP戦略はどのくらいの頻度で見直すべき?

A. 市場環境や顧客ニーズは常に変化しているため、少なくとも年1回の見直しが推奨されます。特に新商品の投入、競合動向の変化、市場トレンドの変化などがある場合は、タイミングを逃さずに再評価することが重要です。

まとめ|STP戦略は「選ばれる理由」を体系化する決定打

STP戦略とは、「誰に(Segmentation/Targeting)」「何を(Positioning)」「どう届けるか」を一貫して設計することで、顧客から選ばれる理由を明確にするフレームワークです。

単なる広告戦略にとどまらず、商品開発・営業・ブランディングを含めた事業全体の方向性を定める決定打となります。

市場が成熟し、顧客ニーズが多様化する現代において、平均的な商品や曖昧なメッセージでは存在感を示すことはできません。

STPを体系的に実行することで、無駄のないマーケティング投資が可能になり、競争優位を持続的に確立することができます。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です 。

- ブランドの”価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品、サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き