ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.10.06

ポジショニング戦略とは?マーケティングで「比較されずに選ばれる」ブランドになる方法を徹底解説

本記事の要約

ポジショニングとは、見込み客の頭の中に「唯一無二の役割」を築き、比較されずに選ばれる状態を生み出す戦略です。

差別化と異なり、単なる機能や価格競争から脱却し、長期的に指名買いされるブランドを実現します。

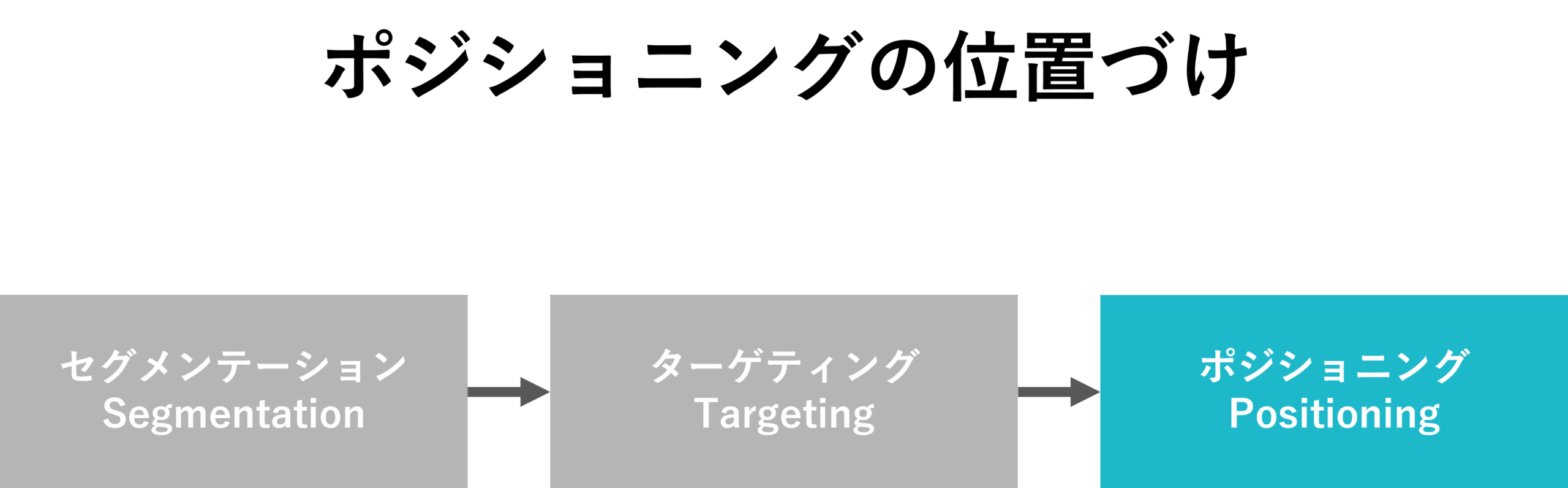

ポジショニングはSTP戦略の最終ステップであり、マーケティング全体の成果を左右する決定打です。

目次

-

① はじめに|なぜ今「ポジショニング」が重要なのか

-

② 定義|ポジショニングとは何か?STP戦略における位置づけ

-

③ ポジショニングと「差別化」の違いとは?役割の明確化が鍵

-

④ なぜポジショニングは重要なのか|マーケティング成功の決定打

-

⑤ ポジショニングの手法とフレームワーク|マップ・ステートメント・USPとの違い

-

⑥ 成功するポジショニングの築き方|軸の取り方と4つの選択基準

-

⑦ ポジショニング戦略の失敗例とよくある課題

-

⑧ ポジショニング戦略の効果測定と改善|KPIでPDCAを回す方法

-

⑨ FAQ|ポジショニングに関するよくある質問(差別化との違い・中小企業への必要性など)

-

⑩ まとめ:ポジショニングは「顧客の頭の中に築く競争優位」

はじめに|なぜ今「ポジショニング」が重要なのか

現代のマーケティング環境は、情報の洪水と価格競争の激化によって、かつてないほど複雑化しています。

消費者は無数の選択肢にさらされ、企業はその中で自社の商品やサービスを「どう認識してもらうか」を常に問われています。

ここで鍵を握るのが ポジショニング戦略 です。

単に「安いから」「機能が優れているから」という理由だけでは、他社にすぐ追随され、比較の土俵に引きずり込まれてしまいます。大切なのは、見込み客にとって「比較されずに選ばれる」状況をいかに作り出すか、という視点です。

ポジショニングは、STP戦略の最終ステップに位置し、マーケティングを成功に導く決定打となる要素です。

なぜなら、すべての施策(商品開発、価格設定、販路設計、プロモーション)は「どのポジションを取るか」という意思決定の延長線上で行われるからです。

※参考:ブランディングとは?感情が動く唯一無二の価値を創り出す戦略入門

定義|ポジショニングとは何か?STP戦略における位置づけ

ポジショニングとは、見込み客の頭の中に「そのブランドだけが担える独自の役割」を築き、他に替えが効かない存在として位置づけることです。

単なる差別化や一時的な優位性ではなく、「比較されずに選ばれる」状況を創り出すための戦略 です。

マーケティングの基本フレームワークであるSTP戦略(Segmentation/Targeting/Positioning)の中でも、ポジショニングは最終段階にあたり、戦略の方向性を決定づける重要なステップです。

- セグメンテーション=分類(市場を細分化する)

- ターゲティング=選定(狙う顧客群を決める)

- ポジショニング=役割化(選ばれる理由を築く)

このように整理すると、それぞれの違いがより明確になります。

つまりポジショニングとは、単なる「市場での位置取り」ではなく、見込み客との関係性を規定するものであり、企業のブランド戦略全体の基盤となる概念なのです。

ポジショニングと「差別化」の違いとは?役割の明確化が鍵

マーケティング実務では「ポジショニング=差別化」と短絡的に捉えられることが多くあります。しかし、両者は似て非なるものです。

- 差別化:競合ブランドと比較し、機能や価格、サービスなどの「違い」を強調する考え方。

- ポジショニング:見込み客にとって「他に替えられない独自の役割」を築くこと。

差別化は「比較されて勝つ」発想ですが、ポジショニングは「そもそも比較されない状況をつくる」ことを目指します。

たとえば、あるスマートフォンが「カメラ性能で他社より優れている」と訴求するのは差別化ですが、「創造的なライフスタイルを支える象徴的なデバイス」として認識されるのはポジショニングです。

差別化はスペック競争を強め、価格競争に陥るリスクがあります。一方、ポジショニングはブランドを見込み客の頭の中で「唯一無二」にし、長期的に選ばれ続ける基盤をつくるのです。

なぜポジショニングは重要なのか|マーケティング成功の決定打

ポジショニングは、マーケティング戦略全体の「軸」となる極めて重要な要素です。

なぜなら、ターゲットに「このブランドは他にはない役割を果たしてくれる」と認識してもらえれば、指名で選ばれるようになるからです。

ポジショニングには、そのほかにも以下のような重要性があります。

❶ 顧客の選択理由を明確化する

競合商品があふれる市場では「なぜ自社を選ぶのか?」が問われます。ポジショニングを明確にすることで、見込み客の頭の中に「選ばれる理由」を刻み込めます。

❷ 価格競争からの脱却

差別化だけでは、やがて「機能の過剰競争」に陥り、最終的には価格競争に巻き込まれるリスクがあります。ポジショニングは「比較されずに選ばれる状況」を作り出すため、安易な値下げに頼らない成長が可能になります。

❸ マーケティングミックス全体を方向づける

ポジショニングは、商品開発・価格設定・流通・プロモーションといった4P(マーケティングミックス)の指針となります。逆にポジショニングが曖昧なままでは、施策がバラバラに走り、効果を最大化できません。

このように、ポジショニングは単なる「広告コピーの工夫」ではなく、企業の成長を左右する戦略的意思決定なのです。

ポジショニングの手法とフレームワーク|マップ・ステートメント・USPとの違い

ポジショニングを実務に落とし込むためには、いくつかの手法とフレームワークが便利です。代表的なものは以下の通りです。

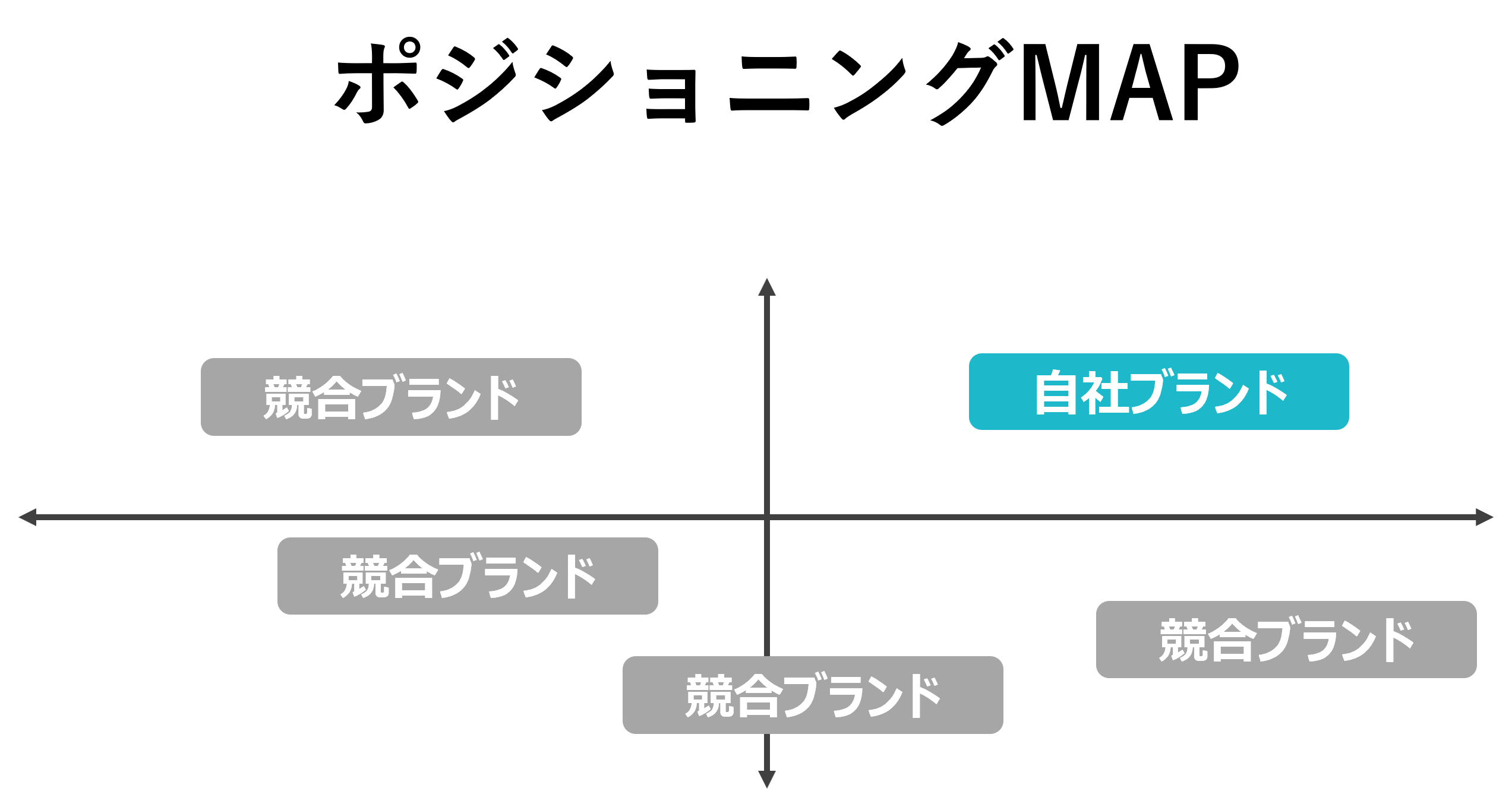

1. ポジショニングマップ

縦軸と横軸を設定し、自社ブランドと競合ブランドの位置関係を二次元上に可視化する手法です。

- メリット:競合との違いを直感的に把握しやすい。

- 限界:競合比較の枠にとらわれやすく、生活者の視点や「独自の役割」が抜け落ちる危険がある。

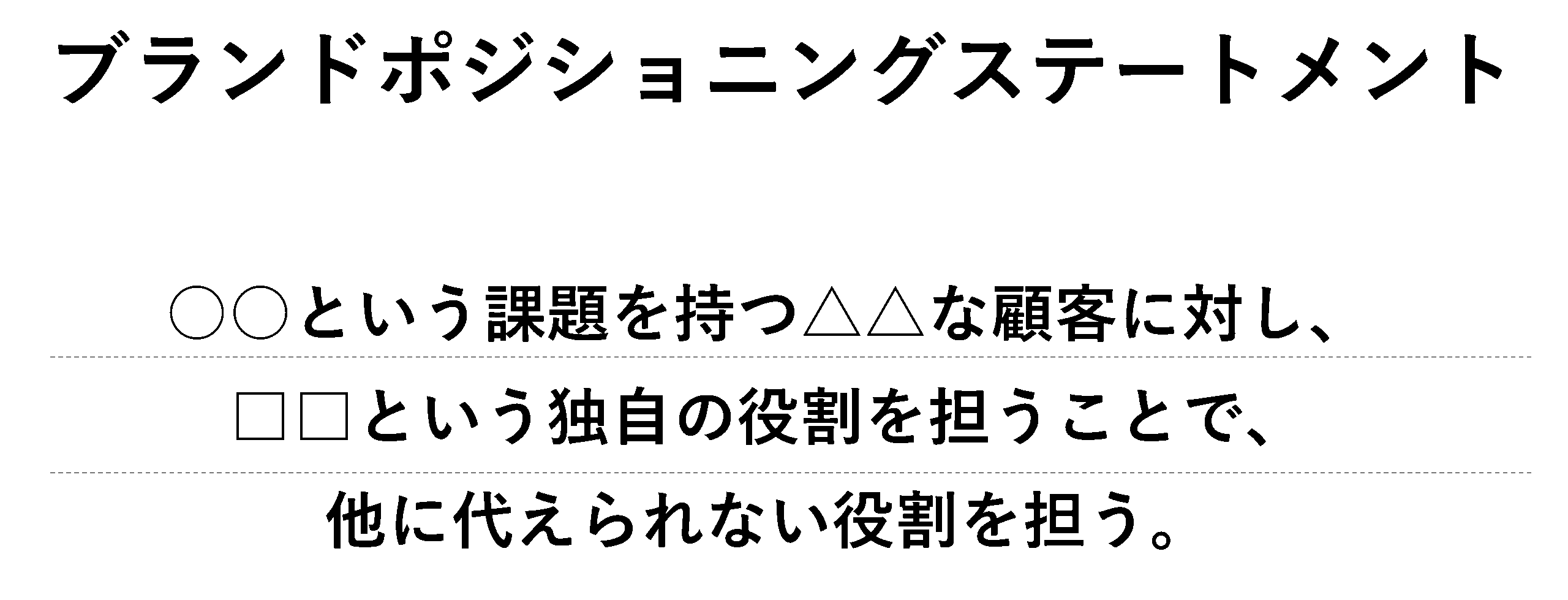

2. ブランドポジショニングステートメント

ターゲットにとって自社ブランドが果たす役割を、文章で明確に定義するフレームワークです。

- 例:「○○という課題を持つ△△な顧客に対し、□□という独自の役割を担うことで、他に代えられない役割を担う」

- メリット:社内外での認識を統一でき、顧客起点の戦略立案に直結する。

3. USP(Unique Selling Proposition)との違い

USPは「競合と比べたときの独自の強み」を訴求する考え方です。

一方でブランドポジショニングは「顧客の頭の中における役割の確立」に重きを置きます。つまり、USPは差別化の観点、ポジショニングは生活者の認識の中での独自性という観点に軸足があります。

成功するポジショニングの築き方|「軸の取り方」と4つの選択基準

強いブランドポジショニングを実現するためには、単なる「差別化」ではなく、見込み客から見て他に替えられない独自の役割を確立することが重要です。そのために必要となるのが「軸の取り方」と「選択基準」です。

❶ ポジショニングの軸の取り方

ポジショニングは「どの切り口でブランドを位置づけるか」という軸の設定によって大きく変わります。代表的な軸には以下のものがあります。

- 属性:ブランドが持つ特性や性質(例:高級感、機能性)

- 用途:どのような場面で使われるか(例:家庭用/業務用)

- 時間:使用されるタイミング(例:朝専用コーヒー)

- 空間:利用される場所(例:屋外/オフィス内)

- ターゲット:誰のためのブランドか(例:子ども/大人/特定職業層)

❷ ポジショニングの選択基準

軸を設定する際は、以下の4つの観点から吟味することが有効です。

1. 細分化市場でNo.1になれるか

2. 新しいカテゴリーを創造できるか

3. 競合をジレンマに追い込めるか

4. 生活者との関係性が明確か

❸ 差別化ではなく「役割の明確化」へ

従来の「競合と比べて違いを打ち出す」差別化発想だけでは、過剰競争や価格競争に巻き込まれやすくなります。

強いポジショニングは、競争から抜け出し「このブランドにしか果たせない役割」を築くことで、比較されずに指名買いされ続ける存在になるのです。

ポジショニング戦略の失敗例とよくある課題

ポジショニング戦略はマーケティングの成否を左右する一方で、実務の現場では誤った進め方によって成果が出ないケースも少なくありません。典型的な課題と失敗例は以下の通りです。

❶ 自社視点で決めてしまい、顧客視点が欠落する

「自分たちはこう見られたい」という思い込みだけで設計すると、生活者の認識とズレが生じ、選ばれにくくなります。

❷ 競合と似たポジションを取ってしまう

他社と同じ領域を狙うと、結局は機能や価格の比較に巻き込まれ、指名買いされる独自性を失います。

❸ 差別化競争に陥り、価格競争に巻き込まれる

「違いを出すこと」だけに固執すると、過剰な機能追加やコスト増を招き、顧客にとって不要な価値が積み上がり、最終的には価格競争に逆戻りします。

❹ 打ち出したポジションが社内外で一貫していない

広告や営業、商品開発など部門ごとにメッセージがバラバラになると、顧客に伝わるブランド像が曖昧になり、結果的にポジショニングが弱体化します。

ポジショニングを成功させるには、「見込み客の認識に基づいた独自の役割」を明確にし、それを社内外で一貫して伝え続けることが欠かせません。

ポジショニング戦略の効果測定と改善|KPIでPDCAを回す方法

ポジショニング戦略は一度決めたら終わりではなく、市場環境や顧客の意識変化に合わせて測定・改善を繰り返すことが不可欠です。

❶ ブランド調査

生活者の頭の中にどのような連想が浮かぶのかを把握するため、定期的に調査を行います。

代表的な指標は「連想ワード」「第一想起(Top of Mind)」「ブランド好意度」などです。これにより、自社ブランドがどのように認識されているかを定量的に確認できます。

❷ ポジショニングマップとステートメントの定期見直し

ポジショニングマップで競合状況を把握するとともに、ブランドポジショニングステートメントを点検し、生活者視点での役割が適切に表現されているかを確認します。

❸ KPIによる効果測定

具体的には「想起率」「選好率」「ブランド好意度」といった心理指標に加え、「LTV(顧客生涯価値)」のような事業成果指標を追うことが重要です。

短期的な広告効果だけでなく、長期的なブランド価値の蓄積を見える化することで、ポジショニングの有効性を検証できます。

FAQ|ポジショニングに関するよくある質問(差別化との違い・中小企業への必要性など)

Q1. ポジショニングと差別化の違いは?

ポジショニングは「生活者の頭の中に、独自の役割を築くこと」を目的とします。一方、差別化は「競合と比較して違いを際立たせること」です。差別化が相対的な戦いであるのに対し、ポジショニングは「比較されずに選ばれる状態」をつくる戦略だと言えます。

Q2. ポジショニングは一度決めたら変えられない?

いいえ。市場や生活者の価値観は常に変化するため、ポジショニングも定期的に見直す必要があります。ブランドの核となる「役割」は守りつつも、表現やアプローチは時代に合わせて柔軟にアップデートすることが成功の鍵です。

Q3. 中小企業でもポジショニングは必要?

必要です。むしろ限られたリソースしか持たない中小企業こそ、ポジショニングによって「誰に」「どんな役割で」存在するのかを明確にする必要があります。ポジショニングを定めることで、無駄な競争や過剰投資を避け、効率的に顧客から選ばれる状態をつくることができます。

まとめ:ポジショニングは「顧客の頭の中に築く競争優位」

ポジショニングとは、単なる「差別化」ではなく、顧客にとって唯一無二の役割を決めることです。ブランドが生活者の頭の中に明確な位置を築いたとき、競合との比較を超えて「指名買い」される状況が生まれます。

その究極の狙いは、価格競争やスペック競争に巻き込まれるのではなく、「比較されずに選ばれるブランド」になることです。

さらに重要なのは、ポジショニングは一度決めて終わりではないという点です。市場環境や顧客価値観の変化に応じて、継続的に測定し、改善し続けることが不可欠です。

このPDCAサイクルを回すことで、ブランドは「競争しないで勝てる状態」を維持できるようになります。

ポジショニングはまさに、ブランド成長を左右する決定打です。顧客の頭の中に築く競争優位こそが、長期的な成功の鍵となるのです。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です 。

- ブランドの”価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品、サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き