ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.10.05

ターゲティングとは?意味・重要性・手法・成功ポイントを徹底解説

本記事の要約

情報洪水の中で、広告効率を左右するのは「誰に届けるか」を定めるターゲティングです。

STP理論に基づき、BtoBでは企業規模やABM、BtoCではペルソナ理解が重要です。デモグラフィック・ジオ・サイコ・ビヘイビアルなどの手法を組み合わせ、6Rフレームでコアターゲットを絞り込みます。

測定・改善を繰り返すことで、ROI向上と長期的な成果を実現できます。

目次

-

① はじめに|なぜ今「ターゲティングの重要性」が高まっているのか

-

② ターゲティングの基本定義|STP理論における役割とは

-

③ BtoBターゲティングとBtoCターゲティングの違い

-

④ ターゲティングを成功させるポイント|狭すぎず広すぎない最適設定とは

-

⑤ ターゲティングの手法と種類|デモグラフィック・ジオ・サイコ・ビヘイビアル分析

-

⑥ コアターゲットを決める方法|6Rフレームワークの実践活用

-

⑦ ターゲティング失敗例と課題|間違ったターゲット設定に陥る理由

-

⑧ ターゲティングの測定と改善方法|データ分析・CRM・アンケート調査の活用

-

⑨ FAQ|ターゲティングのよくある質問(違い・中小企業・ABテスト・マス広告測定)

-

⑩ まとめ|的を射たターゲティングが広告効率と成果を左右する

はじめに|なぜ今「ターゲティングの重要性」が高まっているのか

現代はまさに「情報洪水」の時代です。SNSや検索広告、レビューサイトなどを通じて、顧客は日々膨大な情報にさらされ、その中から瞬時に取捨選択をしています。

こうした環境では、単に広告を大量に投下するだけでは効果が薄れ、コストに見合った成果が得られにくくなっています。

この状況で重要になるのが「ターゲティング」です。

ターゲティングとは「誰に届けるのか」を明確に定めるプロセスであり、マーケティングやブランディングの出発点です。狙うべき顧客像が曖昧であれば、広告や販促の効率は下がり、成果も散漫になってしまいます。

いまの時代において「ターゲティング」を適切に設計できるかどうかが、広告効率やROI、さらにはビジネス全体の成果を左右する決定的な要因となっているのです。

※参考:ブランディングとは?感情が動く唯一無二の価値を創り出す戦略入門

ターゲティングの基本定義|STP理論における役割とは

ターゲティングとは、「狙うべき顧客層」を厳密に選び抜くプロセスのことを指します。

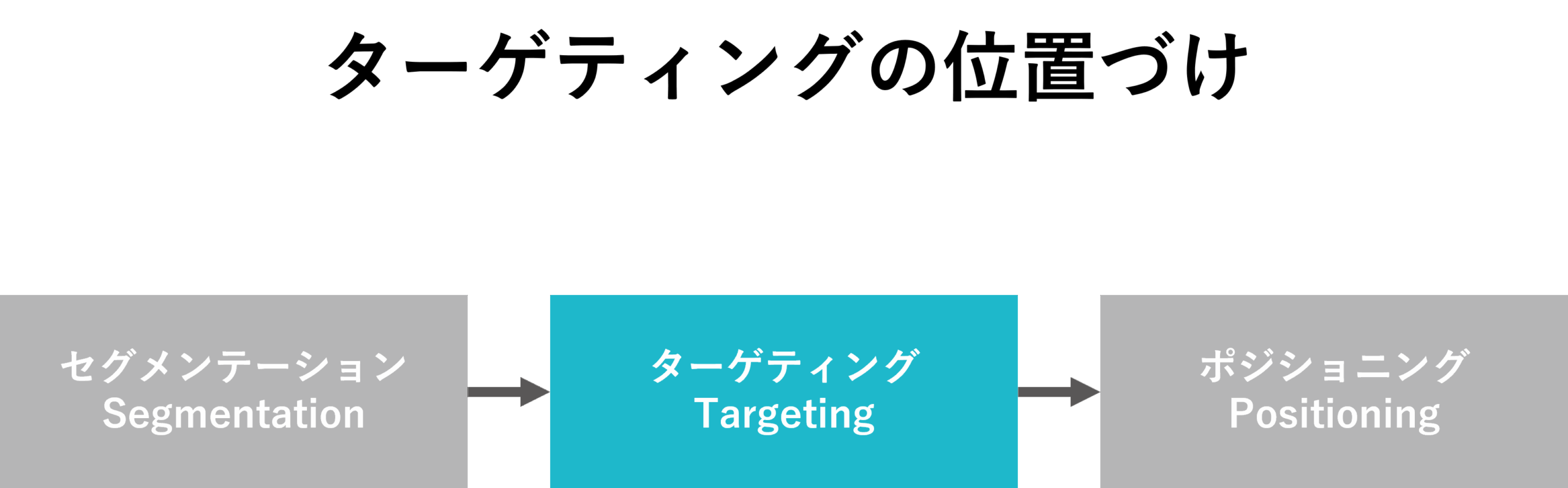

マーケティング戦略の基本フレームワークである STP理論(Segmentation/Targeting/Positioning) の中で、ターゲティングは「市場を分類したうえで、どのセグメントを狙うのかを決定する段階」にあたります。

- セグメンテーション:市場を年齢、地域、価値観、行動などで細分化すること

- ターゲティング:細分化したセグメントの中から「どの顧客を狙うか」を選定すること

- ポジショニング:選ばれたターゲットから見て「このブランドならではの独自の矢役割」を定義すること

この流れから分かる通り、セグメンテーションとターゲティングは似て非なる概念です。

セグメンテーションが「分類する」プロセスであるのに対し、ターゲティングは「選ぶ」プロセスであり、マーケティングの成否を大きく左右します。

さらにターゲティングでは、単に「誰に売るか」を決めるだけでなく、「顧客の頭の中にどんな意味を伴った想起を生み出すか」を設計することが重要です。

つまり「このブランドは自分に合っている」「自分に価値をもたらす」と感じてもらえる状態をつくることが、ターゲティングの本質なのです。

BtoCターゲティングとBtoBターゲティングの違い

ターゲティングの基本原則は共通していますが、BtoB と BtoC では「顧客の選び方」と「意思決定プロセス」が大きく異なります。その違いを理解しておくことで、より効果的なターゲティングが可能になります。

BtoC(消費者向けビジネス)のターゲティング

- 顧客ペルソナを描くことが中心

生活者の「年齢・性別・地域」といった基本情報に加え、価値観・ライフスタイル・趣味嗜好を深く理解します。 - 感情・共感が重視される

「便利そうだから買う」だけでなく、「このブランドに共感できる」「自分らしさを表現できる」といった心理的要素が意思決定を左右します。

BtoB(法人向けビジネス)のターゲティング

- 企業単位での分析が必要

業種、企業規模、売上規模、地域などを基準にターゲットを選定します。 - 意思決定プロセスが複雑

購買に関わるのは1人ではなく、複数の役職者や部署(経営層、現場責任者、購買部門など)。それぞれの立場で「何を重視するか」が異なります。 - ABM(アカウントベースドマーケティング)の活用

特に大手企業を狙う場合は、個社ごとにカスタマイズしたアプローチが有効です。アカウント単位で戦略を設計し、営業・マーケティング・コンテンツを連動させていくことが成果につながります。

違いをまとめると、以下の通りです。

- BtoC:個人のペルソナ設計と共感軸が重要

- BtoB:企業単位の選定と複雑な意思決定プロセスを考慮する必要がある

ターゲティングを成功させるポイント|狭すぎず広すぎない最適設定とは

ターゲティングは「誰に届けるか」を定める重要なプロセスですが、その成否は設計の違いで大きく変わります。ここでは成功させるための4つのポイントを整理します。

1. 「狭すぎず広すぎない」適正な設定

ターゲットが広すぎると誰にも刺さらず、逆に狭すぎると市場規模が小さすぎて成果が出ません。重要なのは、収益性と到達可能性を両立させた幅で設定することです。

2. データドリブンと仮説検証のバランス

データは精緻なターゲティングを可能にしますが、データだけに依存すると現場感を失いかねません。定量データで裏付けつつ、顧客インタビューや営業現場からの声を取り入れる「仮説と検証の往復」が不可欠です。

3. 顧客体験(CX)全体と一貫させる

広告やWebサイトだけでなく、営業、店舗、カスタマーサポートまで、顧客が接するすべてのタッチポイントで一貫した体験を提供することが大切です。

ターゲティングは単なる「広告の話」ではなく、顧客体験全体の設計と連動させる必要があります。

4. 広告 × コンテンツ × セールスの連動

マーケティング活動は広告だけでは完結しません。

広告で認知を獲得し、コンテンツで理解を深め、セールスで最終的に購買や契約につなげる。この一連の流れをターゲットに沿って設計することで、ターゲティングの効果は最大化します。

ターゲティングの手法と種類|デモグラフィック・ジオ・サイコ・ビヘイビアル分析

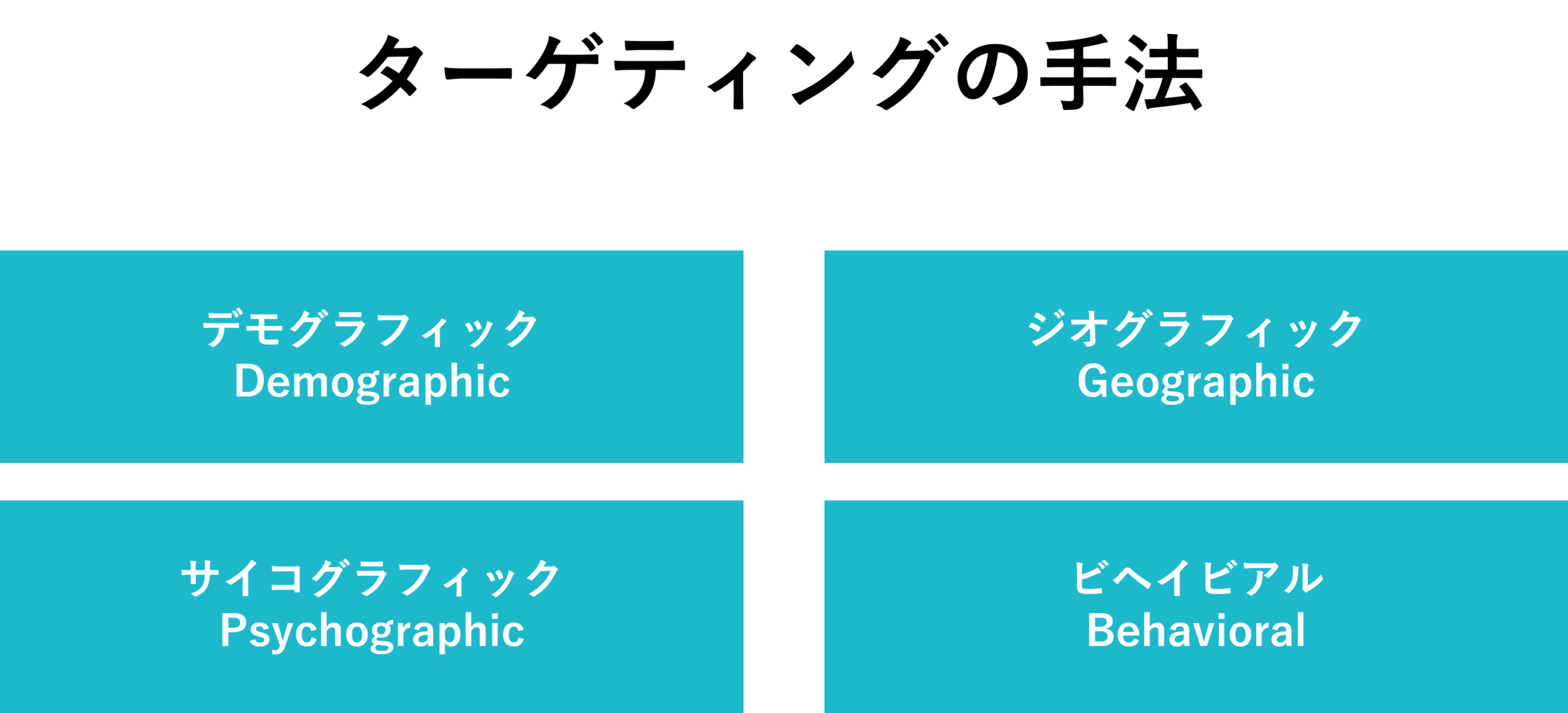

ターゲティングを具体化するには、「どんな切り口で顧客を分類するか」を決めることが出発点です。代表的な手法は大きく4つに整理できます。

1. デモグラフィック(Demographic)

年齢、性別、職業、所得、学歴など、人口統計的な属性に基づいて分類する方法です。もっとも一般的でわかりやすく、広告ターゲティングでも多用されます。

• 例:「30代の働く女性」「年収800万円以上のビジネスパーソン」

2. ジオグラフィック(Geographic)

居住地や地域特性に基づいて分類する方法です。商圏を持つビジネスや、地域文化に根ざした商品・サービスでは特に有効です。

• 例:「東京都心の単身世帯」「地方都市のファミリー層」

3. サイコグラフィック(Psychographic)

価値観、ライフスタイル、趣味嗜好など心理的・社会的要素に基づいて分類する方法です。「なぜその商品を選ぶのか」という動機に迫るため、ブランド戦略と親和性が高い手法です。

• 例:「環境意識が高い層」「ミニマル志向のDINKS層」

4. ビヘイビアル(Behavioral)

購買履歴、Web閲覧行動、アプリ利用状況など、実際の行動データに基づく分類です。デジタルマーケティングの普及により、今もっとも注目されているアプローチです。

• 例:「過去6か月以内にECで化粧品を購入した層」「自社サイトを複数回訪問している層」

これらの手法を単独で用いるのではなく、組み合わせて設計することで、より精度の高いターゲティングが可能になります。

特に近年は、データ分析基盤やAIを活用して「属性 × 行動 × 価値観」を掛け合わせた複合的なターゲット設計が主流になりつつあります。

コアターゲットを決める方法|6Rフレームワークの実践活用

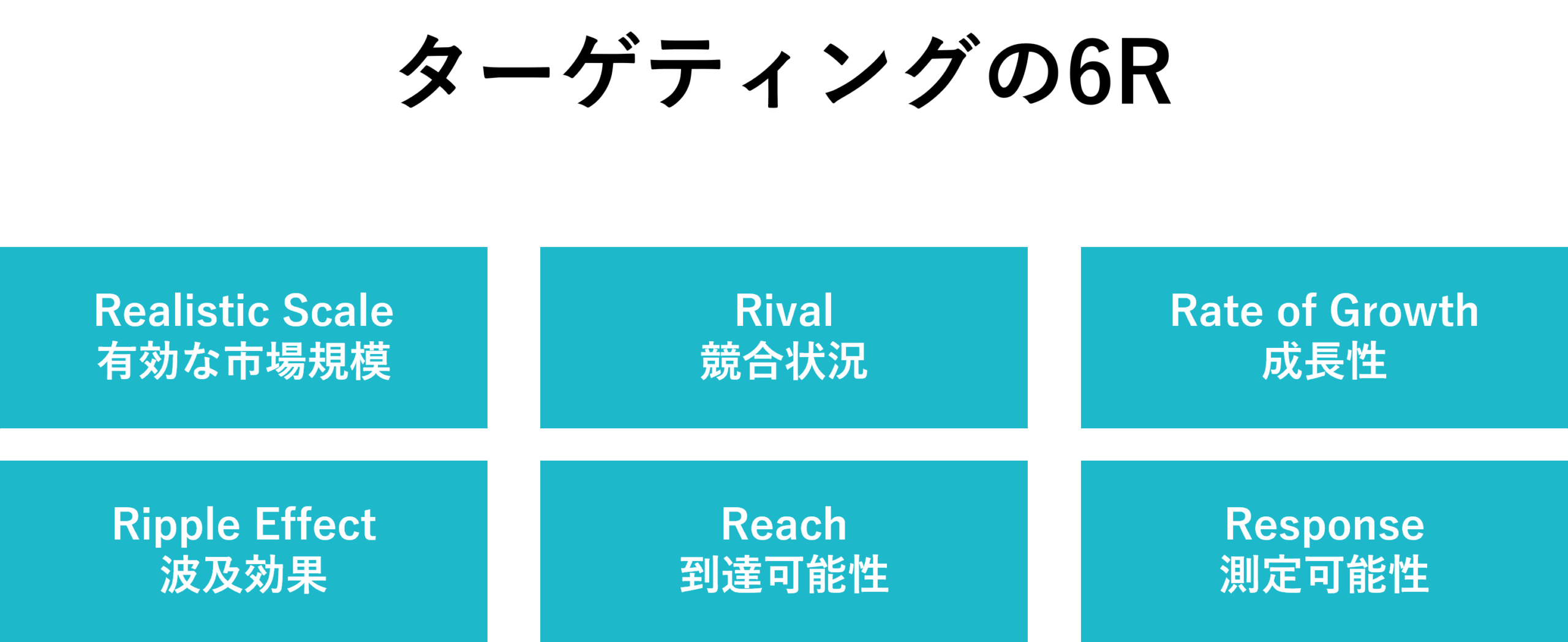

ターゲティングの精度を高めるためには、単に属性や行動で区切るだけでは不十分です。

自社のリソースを最も効果的に投下できる「コアターゲット」を見極める必要があります。その判断基準として有効なのが「6Rフレームワーク」です。

1. Realistic Scale(有効な市場規模)

十分な市場規模があるか。どれだけターゲットを絞り込んでも、売上・利益のポテンシャルがなければ持続的な戦略にはなりません。

• 例:ECでの購入可能性や市場成長率を加味して算定。

2. Rival(競合状況)

強力な競合ブランドがすでに押さえていない。競合がひしめく市場ではコストがかさみやすいため、自社ならではの優位性を発揮できるターゲットを選ぶ必要があります。

• 例:ニッチだが競合が弱い領域にフォーカス。

3. Rate of Growth(成長性)

将来伸びていく市場かどうか。今は小さくても、人口動態や社会トレンドを踏まえて長期的に拡大が期待できるターゲットは有望です。

• 例:シニア市場、DINKS市場、サステナブル志向層。

4. Ripple Effect(波及効果)

そのターゲットが他の市場へ影響を与える存在か。口コミやSNSで発信力を持つ層、あるいはイノベーターとしてトレンドを広げる層は、少数でも大きな波及効果をもたらします。

• 例:インフルエンサーや初期採用者層。

5. Reach(到達可能性)

実際にマーケティングチャネルを通じてリーチできるか。理想的なターゲットでも、広告・営業・流通の導線が届かない場合は効果が薄れてしまいます。

• 例:地域密着型店舗か、デジタル広告でのターゲティングが可能か。

6. Response(測定可能性)

成果を測定できるかどうか。ターゲティングはPDCAを前提とした改善が欠かせないため、効果を検証できるターゲットであることが重要です。

• 例:購買データやWeb行動データで成果が追えるか。

この6Rを使って「市場規模は十分か」「競合との戦い方は有利か」「将来伸びるか」といった観点でターゲットを精査することで、限られた資源を集中すべき相手が明確になります。

ターゲティング失敗例と課題|間違ったターゲット設定に陥る理由

ターゲティングの重要性は理解されていても、実務に落とし込むと多くの企業がつまずきます。代表的な課題と失敗パターンを紹介します。

1. 「オールターゲット」思考

「誰にでも売れる商品だから」としてターゲットを全員に設定してしまうケースです。結果としてメッセージは曖昧になり、誰の心にも刺さらず、単発的な施策に終わってしまいます。

• 失敗例:業界リーダー企業が「幅広くカバー」を掲げた結果、個別施策が散発的になり効果が残らない。

2. 性・年齢だけで設定する

「20代女性」「30代男性」といった粗い設定は、実態のライフスタイルや価値観を反映できません。同じ年齢・性別でも学生、社会人、子育て世代ではニーズが大きく異なり、結果として施策が的外れになります。

3. 広げすぎて誰にも刺さらない

「少しでも売上を増やしたい」とターゲットを広く取りすぎると、マーケティング予算は分散し、ROIは下がります。結果的に「浅く広く」リーチできてもトライアル購入やリピート購入に結びつきにくい状態になります。

4. 社内でターゲット像が共有されない

部門ごとに異なるターゲット解釈をしてしまい、営業、広告、商品開発がバラバラの方向を向いてしまうケースです。一貫性が欠ければ、顧客に届くメッセージも断片的になります。

5. データに偏り、現場感を失う

データドリブンの重要性は高まっていますが、数字だけに依存すると「実際に顧客がどう感じているか」を見失います。現場の声や定性調査を組み合わせなければ、机上の空論に陥ります。

6. ポジショニングと連動していない

ターゲティングは「誰に向けるか」を決めるプロセスですが、それが「どんな役割を果たすブランドか」というポジショニングと一貫していなければ成果は出ません。

ターゲットと提供価値がズレると、認知されても購買につながらないのです。

ターゲティングの測定と改善方法|データ分析・CRM・アンケート調査の活用

ターゲティングは「一度決めたら終わり」ではなく、常に検証と改善を重ねるプロセスです。顧客行動や市場環境は変化するため、定期的に測定し、修正していくことが成果を持続させる鍵となります。

1. 広告指標での効果検証

- CTR(クリック率)

- CVR(コンバージョン率)

- CPA(顧客獲得単価)

広告配信におけるターゲット設定が的確であれば、これらの指標が改善します。逆に成果が低迷している場合は、ターゲット像の見直しが必要です。

2. CRM/MAを活用した顧客分析

CRM(顧客管理)やMA(マーケティングオートメーション)ツールを使えば、購買履歴やWeb行動データをもとに「実際に反応している顧客」が可視化されます。

デモグラフィックやサイコグラフィックごとにLTVを比較することで、真のコアターゲットを見極められます。

3. アンケート調査によるブランド想起の測定(マス広告向け)

テレビCMや新聞広告などのマス広告では、直接的なクリックやCVRは測定できません。そのため、アンケート調査を通じて以下を確認します。

- ブランド認知率(助成想起・純粋想起・第一想起)

- 広告接触後のブランドイメージ変化

- 広告メッセージの理解度・共感度

これにより、マス広告がターゲット層に「どれだけ想起や好意を残したか」を定量的に把握できます。

4. 定性的なフィードバック

数値データだけでなく、インタビューやアンケートで顧客の「なぜ買ったのか」「なぜ買わなかったのか」を聞き取ることが不可欠です。これにより、データでは見えない潜在的な動機や障壁を発見できます。

5. 継続的なPDCAの実行

- Plan:ターゲット仮説を立てる

- Do:施策を実行する

- Check:広告効果や購買データを検証する

- Act:ターゲット像を修正する

このサイクルを回すことで、ターゲティングは机上の仮説から実効性ある戦略へと進化します。

FAQ|ターゲティングのよくある質問(違い・中小企業・ABテスト・マス広告測定)

Q1. ターゲティングとセグメンテーションの違いは何ですか?

A. セグメンテーションは「市場を属性や行動ごとに区分するプロセス」、ターゲティングは「その中から狙うべき顧客を選び抜くプロセス」です。セグメンテーションが地図を描く作業だとすれば、ターゲティングは目的地を決める作業です。

Q2. 中小企業でもターゲティングは必要ですか?

A. はい。むしろ限られた予算で効率的に成果を上げるためには、精緻なターゲティングが不可欠です。誰にでも響くメッセージを発信するのではなく、「最も価値を感じてくれる顧客像」を明確にすることで投資対効果が高まります。

Q3. BtoBマーケティングにおけるターゲティングのポイントは?

A. BtoBでは「企業規模」「業種」「役職」「意思決定プロセス」を考慮することが重要です。また、アカウントベースドマーケティング(ABM)を活用し、個別の有力企業に焦点を当てたターゲティングが成果につながります。

Q4. ABテストでターゲットを変えてもよいですか?

A. 可能です。ただし同時に複数の条件を変えると因果関係が不明確になるため、1回のテストでは「年齢」「エリア」「メッセージ」など1要素に絞るのが基本です。テストを繰り返すことで最適なターゲット像が明確になります。

Q5. マス広告でのターゲティング効果はどう測定しますか?

A. クリックやCVRといったデジタル指標は使えないため、アンケート調査が有効です。助成想起・純粋想起・第一想起率や広告接触後のブランドイメージ変化を定点観測することで、ターゲット層に与えた効果を把握できます。

まとめ|的を射たターゲティングが広告効率と成果を左右する

ターゲティングは、もはやマーケティングの一要素ではなく「成果を左右する決定打」です。膨大な情報が溢れる現代において、「誰に届けるのか」を誤れば、どんなに魅力的な商品や広告も埋もれてしまいます。

正しいターゲティングは、広告の効率を高めるだけでなく、ブランドイメージの形成、顧客体験の最適化、そして長期的なLTVの向上につながります。

BtoBでもBtoCでも共通して言えるのは、「選ばれる理由」を持つ顧客像に的を絞り、データと仮説を往復させながら磨き込むことが不可欠だということです。

短期的なクリックや購入を追うのではなく、継続的に成果を積み上げるには、「狭すぎず広すぎない」適切なターゲティングがカギとなります。

データ分析、アンケート調査、現場感覚をバランスよく組み合わせ、常に改善を繰り返すことで、マーケティングは確実に成果へと結びつきます。

つまり、ターゲティングは「的を絞る作業」ではなく「的を射抜く戦略」です。この視点を持つかどうかが、事業の成長を大きく左右するのです。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です 。

- ブランドの”価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品、サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き