ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.10.05

ブランド力とは?意味と定義から強化・測定方法まで解説|選ばれる企業になる重要な理由

本記事の要約

ブランド力とは、単なる認知度ではなく「選ばれる理由の総合力」です。

認知・知覚品質・ブランドイメージ・ロイヤリティが積み重なることで、価格競争を回避し、顧客LTV向上や採用力強化につながります。

戦略的に高めるには、パーパスの明確化や一貫した顧客体験、インナーブランディングが欠かせません。測定と改善を繰り返すことで企業の成長資産となります。

目次

はじめに|なぜ今企業にブランド力強化が求められるのか

現代は、SNSや検索広告、レビューサイトといった情報があふれる「情報洪水」の時代です。顧客は毎日膨大な情報にさらされ、その中から瞬時に選択を迫られています。

この状況では、単なる機能や価格の比較だけでは差別化が難しく、たとえ一時的に注目を集めても継続的に選ばれる保証はありません。

つまり「知っている」だけでは十分ではなく、「なぜこのブランドを選ぶのか」という理由が求められているのです。ここで重要になるのが「ブランド力」です。

ブランド力とは、単なる認知度やイメージを超えて、顧客や社会から、繰り返し選ばれ続けるための総合的な魅力のことを指します。別の言い方をすれば、ブランド力とは企業を長期的に支える競争優位の源泉なのです。

※参考:ブランディングとは?感情が動く唯一無二の価値を創り出す戦略入門

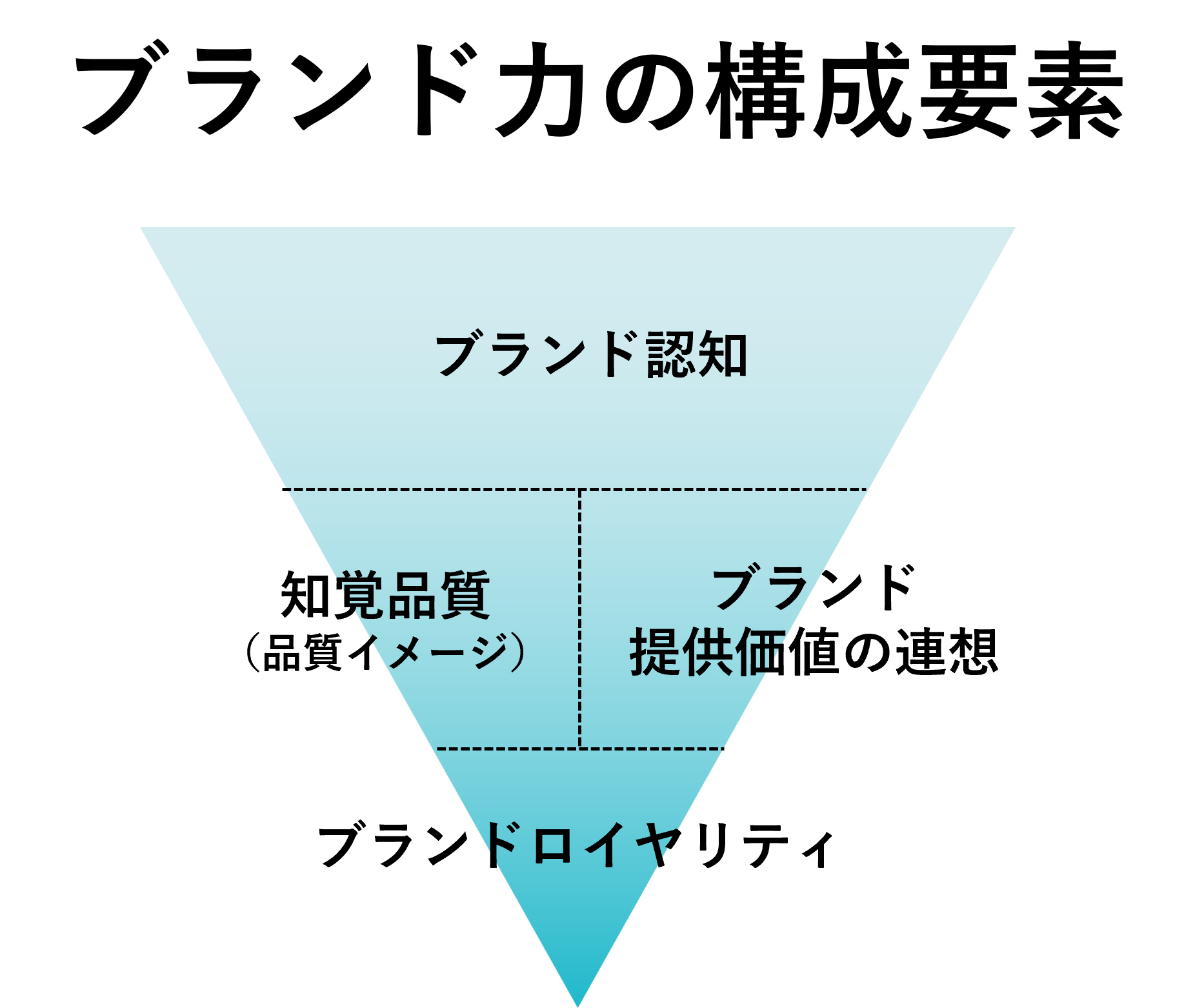

ブランド力とは?意味・定義と基盤となる4つの構成要素

ブランド力とは、顧客や社会から繰り返し選ばれる総合的な魅力です。単なる一時的な売上や広告の露出量ではなく、企業や商品が長期的に支持され続けるための基盤的な力を意味します。

このブランド力を構成するのは、主に次の4つの要素です。

1. ブランド認知

まず「存在を知ってもらうこと」が出発点です。人は、知らないものを欲しがることはできません。

2. 知覚品質(品質イメージ)

「品質が高そう」「安心して使えそう」といった、顧客が感じ取っている品質の印象です。必ずしも実際の品質だけでなく、広告や口コミ、デザインなどから形成される印象も含まれます。

3. ブランド提供価値の連想(ブランドイメージ)

ブランドを通じて得られる様々なイメージです。「このブランドを持つと自信が持てる」「この商品を使うと効率が上がる」といった、価値のイメージも含みます。

4. ブランドロイヤリティ

繰り返し選ばれ続ける力です。新規顧客を惹きつけるだけでなく、既存顧客が離れずに支持を続けることで、安定的な成長の土台となります。

これらの要素が積み重なり、相互に補完し合うことで「このブランドだからこそ選びたい」という購入動機や支持の理由が生まれます。

つまり、ブランド力とは「繰り返し選ばれる魅力の総合力」であり、機能や価格を超えて顧客を惹きつける資産です。

強いブランド力を持つ企業は、市場での優位性を築くだけでなく、採用・投資・社会的評価といった広範な領域でも恩恵を得ることができます。

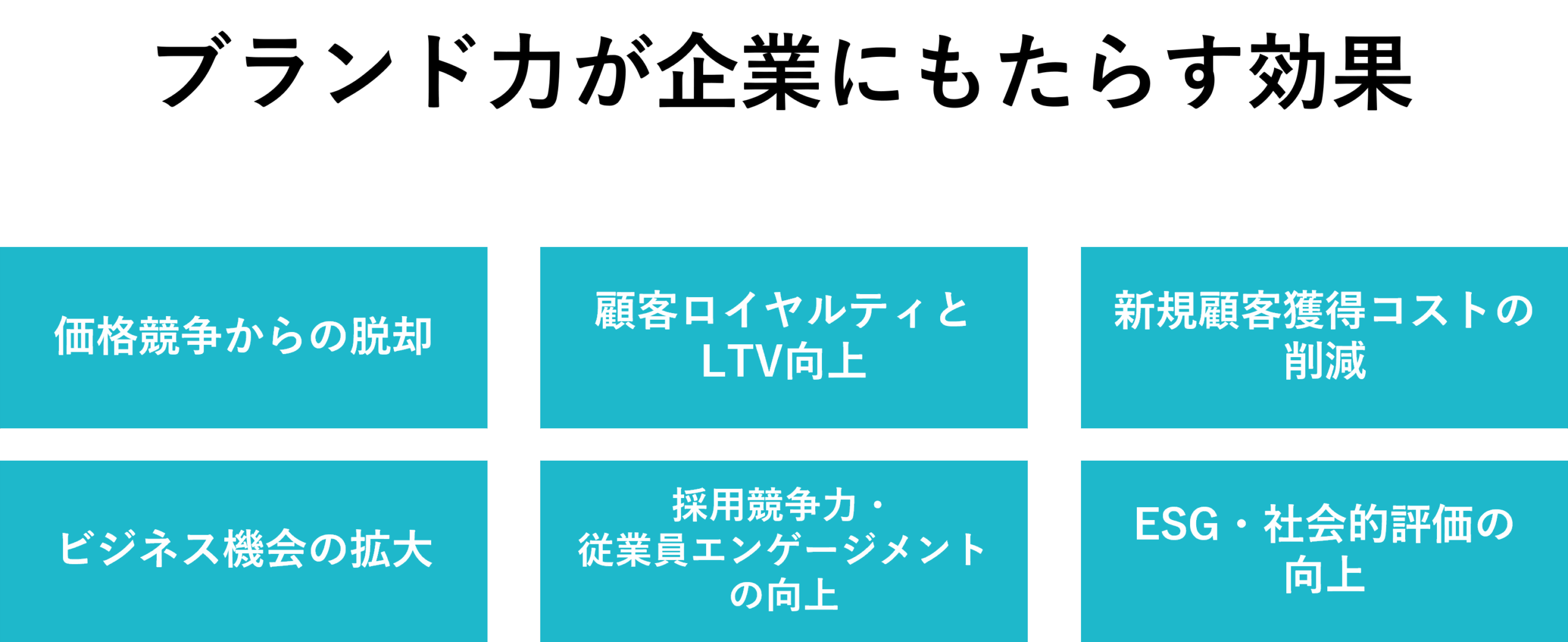

ブランド力が企業にもたらす効果とは|価格競争回避・LTV・採用・ESG

ブランド力は単なるマーケティング上の資産ではなく、企業経営そのものに直結する 長期的な競争優位の源泉 です。強いブランド力は、以下のような多面的な効果を生み出します。

1. 価格競争からの脱却

ブランド力が高い企業は「安いから選ばれる」のではなく「信頼できるから」「価値があるから選ばれる」という理由で支持されます。その結果、過度な値下げに頼らず、安定した利益率を確保できます。

2. 顧客ロイヤルティとLTV向上

強いブランドは顧客に「また買いたい」「継続して使いたい」と思わせます。結果として顧客生涯価値(LTV)が向上し、単発の売上にとどまらず長期的な収益基盤を構築できます。

3. 新規顧客の獲得

「知っているブランド」「信頼できるブランド」であることは、新規顧客獲得の大きな後押しになります。広告費や営業努力に頼らずとも、指名検索や口コミを通じて自然に顧客が集まりやすくなります。

4. ビジネス機会の拡大

ブランド力は顧客だけでなく、取引先や協業先からの信頼にもつながります。強いブランドは「一緒に仕事をしたい」「共創したい」と思わせる存在となり、新市場への進出やアライアンスのきっかけを生み出します。

5. 採用競争力・従業員エンゲージメントの向上

ブランド力は、優秀な人材を引きつけ、離職率を下げます。さらに、従業員にとっても誇れるブランドはモチベーションを高め、エンゲージメントの向上につながります。

6. ESG・社会的評価の強化

ブランド力の強化は単に企業と顧客の関係だけでなく、社会的信頼の獲得にも寄与します。持続可能性や社会的意義と結びついたブランドは、投資家や地域社会からも高く評価されます。

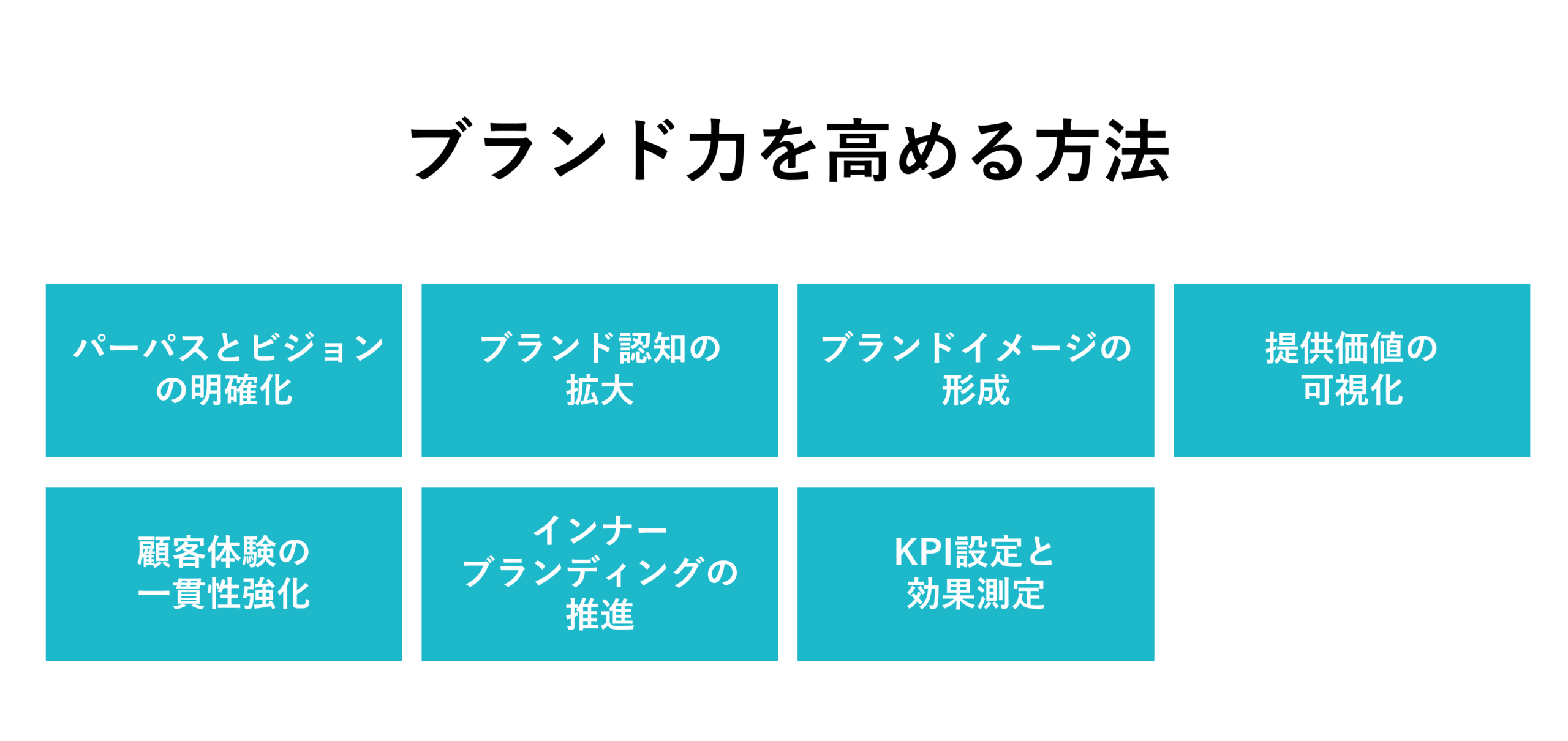

ブランド力を高める方法|パーパス・認知・イメージ・体験・インナー強化

ブランド力は一朝一夕で築かれるものではなく、戦略的かつ継続的な取り組みによって強化されていきます。ここでは、ブランド力を高める方法とステップを紹介します。

1. パーパスとビジョンの明確化

まずは企業の存在価値(パーパス)と未来像(ビジョン)を言語化し、社内外に共有することが出発点です。

「なぜ存在するのか」「どんな社会を実現するのか」が明確であれば、ブランドの軸がぶれずに一貫性を持った発信が可能になり、多くの人々の「共鳴感情」を築くことが可能になります。

2. ブランド認知の拡大

人は知らないものを欲しがることはできません。

「知っている」状態をつくることは、ブランド力の土台です。広告やPR、SEO、SNSなど複数チャネルを通じて接点を増やし、助成想起から純粋想起へと引き上げていくことが求められます。

3. ブランドイメージの形成(ポジティブな連想づくり)

認知だけでは十分ではなく、「どう思われるか」という質の側面を設計することが重要です。

デザイン、コピー、ストーリーテリングを通じて、「信頼できる」「革新的」「親しみやすい」といった一貫した連想を顧客の頭の中に浸透させます。

4. ブランド提供価値の可視化

単なるスペックや価格ではなく、ブランドがもたらす提供価値を伝えます。「これを使うと仕事が効率化する」「日常が豊かになる」といった価値を顧客に具体的にイメージさせることが、ブランドと購買理由を直結させます。

5. 顧客体験の一貫性強化

ブランド力は広告や宣伝だけでなく、商品・サービスの利用体験そのものに宿ります。

購買前後の接点(店舗、Web、カスタマーサポートなど)すべてで一貫性のある体験を提供することが、信頼と支持を高めます。

6. インナーブランディングの推進

社員自身がブランドの価値を理解し、日々の行動や発信に反映できる状態をつくることは欠かせません。

従業員が「自分ごと」としてブランドを体現できなければ、宣伝・広報・販促・デジタルの各部門の施策がバラバラになり、強いブランド力を築くことはできなくなります。

7. KPI設定と効果測定

ブランド力は曖昧に捉えられがちですが、認知率、ブランド想起率、ロイヤルティ指標(NPS)、LTVなど定量的なKPIを設定することで継続的に改善できます。

ブランド力を可視化する5つの測定方法

ブランド力は「目に見えにくい資産」だからこそ、定期的に測定し、客観的に評価することが欠かせません。

感覚や主観に頼るのではなく、定量データと定性データの両面からブランド力を可視化することで、改善の方向性が明確になります。

1. ブランド認知の測定

アンケート調査や市場調査で「このカテゴリで思い浮かぶブランドは?」と問いかけ、助成想起・純粋想起・第一想起などの割合を把握します。さらに検索データやSNSでの言及数も、ブランド認知の広がりを示す有力な指標です。

2. 知覚品質(品質イメージ)の測定

「高品質」「安心できる」「革新的」など、顧客がブランドに対して抱く印象をスコア化します。レビューや顧客満足度調査から得られる声も有効です。競合ブランドと比較することで、自社のポジショニングが鮮明になります。

3. ブランドイメージ(提供価値の連想)の測定

ブランドを想起した際にどんな言葉が浮かぶかを調査します。ポジティブ/ネガティブの比率、連想される価値やベネフィットの種類を分析することで、意味を伴った想起が形成されているか確認できます。

4. ブランドロイヤリティの測定

NPS(ネット・プロモーター・スコア)、継続購入率、解約率、ファン化率といった指標を用いて、顧客がどの程度ブランドに愛着を持ち、継続的に支持しているかを可視化します。ここはブランド力の持続性を示す重要な部分です。

5. 社内浸透度の測定

従業員アンケートやワークショップを通じて、「社員が自社ブランドをどう理解しているか」を測ることも欠かせません。インナーブランディングが弱いと外部への発信もブレやすく、ブランド力全体に影響します。

よくある課題と失敗例|ブランド力が定着しない原因

ブランド力の重要性が理解されつつも、実際の取り組みでは多くの企業がつまずきます。代表的な課題と失敗例を整理します。

1. 「ロゴ刷新=ブランディング」と誤解する

ロゴやデザインを変えるだけでブランド力が高まると考えるのは誤りです。表層的なリニューアルにとどまると、顧客の頭の中に残る「選ばれる理由」は育ちません。

2. 認知拡大だけで終わる

広告やPRで「名前は知られている」状態をつくっても、その先の知覚品質や価値連想が伴わなければ、価格競争から抜け出すことはできません。ブランド力は認知とイメージの両輪で形成されます。

3. KPIが曖昧で効果が見えない

「なんとなくブランド力がついてきた気がする」と感覚に頼り、ブランド認知率やロイヤリティ指標を設定しないケースです。測定と改善のサイクルがなければ、施策は長続きしません。

4. 社内浸透不足

従業員がブランドを正しく理解していないと、顧客接点でのメッセージがバラバラになります。外部に発信する前に、社員が「自社のブランドの価値」を語れる状態をつくることが不可欠です。

5. 短期施策に依存する

キャンペーンや広告だけでブランド力を築こうとすると、効果は一過性に終わります。ブランド力は「積み重ねによる資産」であり、短期施策と中長期的なブランディング活動をバランスよく組み合わせる必要があります。

FAQ|ブランド力に関するよくある質問と回答

Q1. ブランド力とブランド認知はどう違いますか?

ブランド認知は「知っているかどうか」という量的な側面です。一方、ブランド力は「なぜそのブランドを選ぶのか」という総合的な理由を示します。認知だけでなく、品質イメージや価値連想、ロイヤリティを含む包括的な力がブランド力です。

Q2. 中小企業にもブランド力は必要ですか?

はい。むしろ価格競争に巻き込まれやすい中小企業ほど、ブランド力が重要です。限られた広告予算でも、理念や品質への信頼、社員の一貫した発信によって「選ばれる理由」を育てることができます。

Q3. ブランド力はどのくらいの期間で強化できますか?

短期的な広告で認知を広げることは可能ですが、ブランド力を確立するには中長期的な取り組みが欠かせません。一般的には 1〜3年で基盤を整え、5年以上で資産化 していくイメージが現実的です。

Q4. ブランド力はどうやって測定すればよいですか?

ブランド認知率や想起率、品質イメージ調査、NPS(ネット・プロモーター・スコア)、継続購入率などのKPIが基本です。さらに顧客インタビューや社員アンケートを通じて「意味を伴った想起」が育っているかを確認します。

Q5. ブランド力が弱いとどうなりますか?

価格競争に巻き込まれやすくなり、広告費をかけても効果が持続しにくい状態になります。逆に、ブランド力が強ければ「指名買い」や「リピート購入」が増え、長期的に安定した成長が可能です。

まとめ|ブランド力は「選ばれる理由の総合力」であり企業資産

ブランド力とは、単なる知名度や一時的な販促効果ではなく、企業や商品が 長期的に選ばれ続ける理由の総合力です。

認知・知覚品質・ブランドイメージ・ロイヤリティといった要素が積み重なることで、価格競争に左右されない強固な競争力を築けます。

強いブランド力を持つ企業は、顧客に「安心して選べる理由」を提供するだけでなく、社員の誇りやモチベーションを高め、採用市場や投資家、社会からの評価までも引き上げます。

つまり、ブランド力は単なるマーケティング施策ではなく、企業経営の根幹に関わる成長基盤なのです。

いま求められているのは、短期的な広告やキャンペーンに頼るのではなく、 ブランド力を資産として育てる視点です。

選ばれる理由を積み重ね、顧客・社員・社会のすべてに信頼を広げていくことこそが、持続的な成長への道筋となります。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です 。

- ブランドの”価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品、サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き