ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.10.04

ブランドイメージ向上戦略ガイド|定義から強化・測定方法まで徹底解説

本記事の要約

情報洪水の時代の中で、機能や価格だけでは差別化が困難です。そこで重要となるのが「ブランドイメージ=ブランド連想」です。

単なるブランド認知だけで「信頼できる」「先進的」といった意味を伴うイメージを浸透させることで、顧客に選ばれる理由を築けます。

ブランド連想の6段階を診断し、広告・コンテンツ・体験・インナーブランディングを組み合わせて強化することで、競争に左右されない資産としてのブランドを確立できます。

目次

-

① はじめに|ブランドイメージとは?情報洪水時代になぜ重要性が高まっているのか

-

② ブランドイメージの意味と定義|ブランド認知・ブランドアイデンティティとの違い

-

③ ブランドイメージの現在地診断|ブランド連想6段階モデルの使い方

-

④ ブランドイメージを高める6つの施策 ─ 認知の“量”から、連想の“質”へ

-

⑤ ブランドイメージの測定方法|調査・検索データ・SNS分析で効果を可視化する

-

⑥ よくある課題と失敗例|ブランドイメージが定着しない5つの原因と改善策

-

⑦ 感情移入まで高めるブランドイメージづくり|ASAKOが考える“選ばれ続ける状態”

-

⑧ FAQ|ブランドイメージに関するよくある質問

-

⑨ まとめ|ブランドイメージを無形資産に変え、競争優位を築く方法

-

⑩【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

はじめに|ブランドイメージとは?情報洪水時代になぜ重要性が高まっているのか

情報洪水の時代に機能・価格だけでは選ばれない理由

いま、私たちはかつてないほどの“情報洪水”の中で生活しています。

SNS、検索広告、レビューサイト、動画──顧客は毎日膨大な情報にさらされ、そのたびに「どれを選ぶべきか?という判断を迫られています。

しかも、その判断は直感的で、ほとんどの場合“数秒”で行われます。

情報の量が増えたことで、企業が伝えられるメッセージの「密度」はむしろ薄くなり、機能や価格だけで勝負することはますます難しくなりました。

これはBtoC企業だけでなく、BtoB企業や中小企業のマーケティング・ブランディング担当者にとっても同じ課題です。

ここで決定的な役割を果たすのが、ブランドイメージ──すなわちブランド連想なのです。

「ブランドイメージ=ブランド連想」が購買を左右するメカニズム

ブランドイメージとは、顧客の頭の中に形成された「そのブランドに対する意味づけ」のことです。そして専門的には、これをブランド連想(Brand Associations)と呼びます

- 「信頼できる」

- 「先進的で共感できる」

- 「丁寧で安心できる」

こうした“意味を伴った想起”が定着しているブランドは、似たような商品やサービスが並ぶ市場の中でも、際立った存在になります。逆に、“意味を伴った想起”のないブランドは、

- 価格

- スペック

- キャンペーン

といった“外的な要因”でしか選ばれません。それはつまり、価格競争に巻き込まれるブランドになるということです。

顧客は、膨大な情報の中からすべてのブランドを細かく比較検討できるわけではありません。だからこそ、頭の中に「そのブランドらしさ」が根づいているかどうかが、「選ばれるかどうか」を左右します。

ブランドイメージは、単なる“印象”ではなく、顧客がそのブランドを選ぶ理由そのものといえるのです。これは「ブランドイメージ向上」「ブランドイメージ改善」の出発点となる考え方です。

ブランド認知とブランドイメージの違いをわかりやすく整理する

ここで整理しておきたいのが、「ブランド認知」と「ブランドイメージ」の違いです。

- ブランド認知:どれだけ多くの人に知ってもらえるか(量の側面)

- ブランドイメージ:知っている人たちに、どう思われているか(質の側面)

多くの企業が「まずは認知を広げよう」と考えますが、認知はあくまで入口にすぎません。認知が高くても、イメージが弱ければ、顧客は最終的に別のブランドを選びます。

もっと言えば、“知ってはいるけれど、特に理由がない”という状態では、価格比較の土俵から抜け出すことはできません。重要なのは、

- 「先進的で信頼できる」

- 「このブランドなら間違いない」

- 「自分らしさに合っている」

といった“意味を伴った想起”をつくることです。

認知は量。メージは質。量と質の両方が揃って初めて、強いブランド資産が生まれます。

※参考:ブランディングとは?感情が動く唯一無二の価値を創り出す戦略入門

ブランドイメージの意味と定義|ブランド認知・ブランドアイデンティティとの違い

ブランドイメージ(ブランド連想)の定義と具体例

いったいブランドイメージとは何でしょうか。もっともシンプルに表現するなら、「人々の頭の中に形成された知覚・印象」のことです。

ブランディングの専門用語では、これをブランド連想(Brand Associations)と呼びます。

ここで重要なのは、ブランドイメージとは企業が勝手に「こう思ってほしい」と宣言するものではなく、顧客が経験や接点を通じて形成するものであるという点です。

つまり、企業がいくらメッセージを発信しても、顧客の頭の中で「そうだ」と感じてもらえなければ、ブランドイメージは成立しません。このギャップが、ブランドアイデンティティとブランドイメージのズレとして現れます。

そしてブランドイメージは、単なる「名前を知っている」のレベルをはるかに超えていきます。

- 「信頼できる」

- 「革新的で先進的」

- 「丁寧で安心できる」

- 「自分の価値観に合う」

こうした意味や感情が結びついた状態こそ、ブランドイメージです。

ブランド名だけでなく、そこに紐づく感情・価値・経験の記憶が想起される段階に到達することで、ブランドは「比較される存在」から「選ばれる存在」へと変わっていきます。

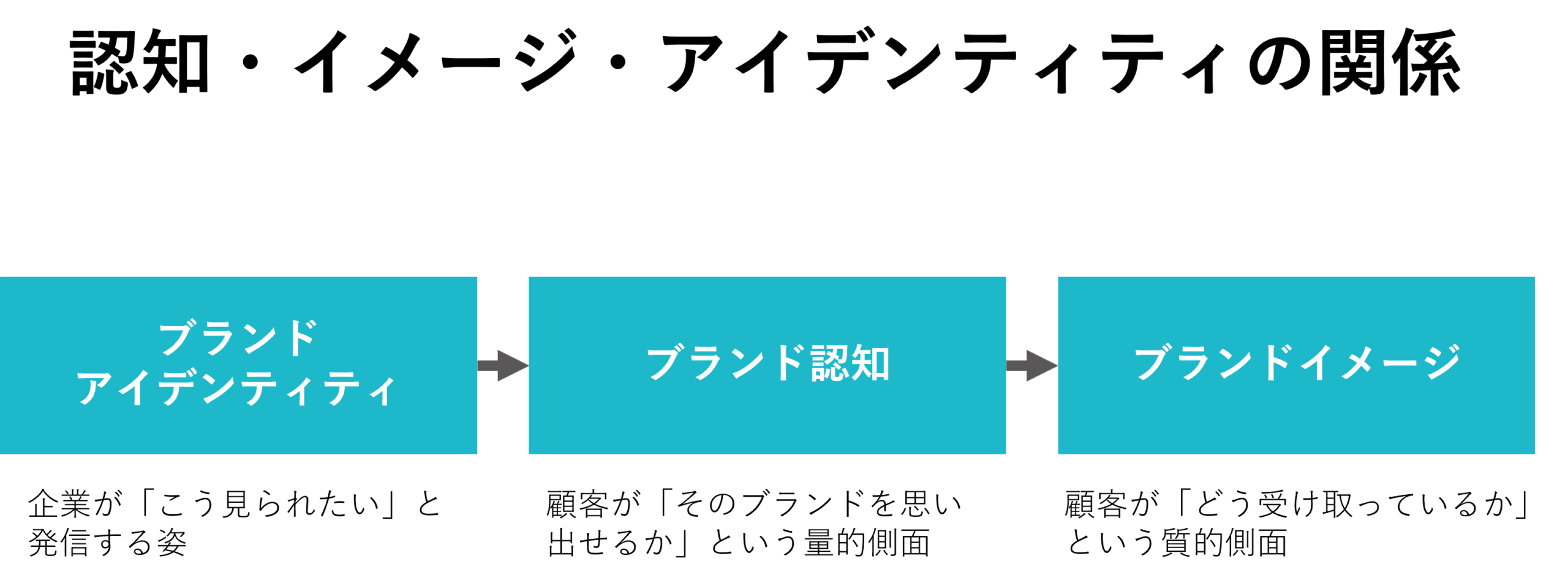

認知・イメージ・アイデンティティの違いと3つの関係性

ブランドイメージを正しく理解するために、混同されやすい3つの概念を整理しておきましょう。

「ブランド認知とブランドイメージの違い」「ブランドアイデンティティとは何か」を押さえることは、ブランディングの基本です。

❶ ブランドアイデンティティ

ブランドアイデンティティとは、企業が「こう見られたい」と願い、明文化したブランドの姿のことを指します。

- パーパス

- ミッション

- ビジョン

- ブランド提供価値

- トーン&マナー

などがこれに含まれます。つまり、企業側が意図した“あるべき姿”のことです。

❷ ブランド認知

どのくらいの人々がそのブランドを思い出せるかどうか、という“量の側面”のことを指します。

- 「名前を知っている」

- 「聞いたことがある」

- 「ロゴを見ればわかる」

といった状態であり、いわば入口の指標と言えます。

❸ ブランドイメージ

顧客がそのブランドをどう受け取っているかという“質の側面”を指します。

- 好意

- 信頼

- 親しみ

- 期待

- 価値観の一致

といった印象がここに含まれます。

3つの関係性まとめ

- アイデンティティ:企業が描く“理想の姿”

- 認知:その存在が“思い出されるか”

- イメージ:その存在が“どう意味づけられているか”

3つは独立して作用するのではなく、相互に影響しながらブランド体験を形づくっていきます。ここが揃っているかどうかが、ブランドイメージの強さに直結します。

アイデンティティ×認知×イメージの一貫性がブランド信頼をつくる

ブランドが強くなるためには、アイデンティティ × 認知 × イメージの3つが“同じ方向”を向いていることが欠かせません。

企業が「こう見られたい」と描く姿(アイデンティティ)と、顧客が実際に抱く印象(イメージ)が一致し、そのブランドがきちんと記憶として思い出される(認知)──

この3つが揃ったときに初めて、「単なる記憶」ではなく、「意味を伴った想起」が生まれます。

そして、私たちASAKOが重視するのは、ここからもう一歩先の“意味を伴った想起”が、やがて“感情移入”へと進化していくという点です。ASAKOのブランド定義は非常にシンプルです。

- ブランドとは、独自性 × 感情移入でできている。

この考え方に照らすと、ブランドイメージとはまさに“感情移入の入口”にあたります。

- 企業の独自性が正しく伝わり

- 顧客の感情が動く体験が積み重なり

- その結果として、ポジティブなブランドイメージが形成される

つまりブランドイメージは、単なる“印象”ではなく、顧客がブランドと関係を築き始める最初の接点なのです。

ここが揃えば、ブランドは認知の枠を超え、「選ばれる理由」と「愛される理由」を同時に手に入れることができます。

ブランドイメージの現在地診断|ブランド連想6段階モデルの使い方

ブランドイメージを高めるために、最初に必要なのは「<strong>自社ブランドが今どのレベルにいるのか」を正しく把握することです。そこで役立つのが、ASAKOが実務で活用しているブランド連想の6段階フレームです。

ブランドがどの段階にいるかを知ることで、「いま取り組むべきブランドイメージ向上施策」が明確になります。

ブランド連想の6段階フレームとは?概要と全体像

ブランド連想の6段階とは、顧客がブランドについて思い浮かべる内容を“深さ”と“質”で整理した指標です。

上から順に、顧客の連想がよりリッチになり、最終的には「感情的なつながり」へと進化していきます。

▼6段階の全体像

- ブランド認知

- 名詞的な連想(カテゴリ・特徴・ロゴなど)

- 形容詞的な連想(印象・イメージ)

- 5W1H的な連想(利用シーン)

- ブランド提供価値の連想(ベネフィット)

- 感情移入(愛着・共感・自己化)

このフレームは、単にブランドイメージの良し悪しを測るのではなく、「ブランド連想の質がどれだけ育っているか」を段階的に可視化するものです。ブランドイメージ調査・ブランド診断のフレームとしても活用できます。

第1段階:ブランド認知:まず知ってもらう状態をつくる

ブランド連想の最初のステップは、「知ってもらう」ことです。ここでは

- ブランド名を聞いたときに思い出してもらえるか

- ロゴを見てすぐ分かるか

- 競合と並んだときに識別できるか

といった“入口”の認識が中心です。

■KPI例

- 認知率(助成想起・純粋想起・第一想起・支配想起)

- 指名検索数

認知はブランドづくりの土台ですが、ここで止まってしまうと価格や比較要素でしか選ばれないブランドになってしまいます。

第2段階:名詞的な連想:カテゴリ・特徴・ロゴを定着させる

次の段階は、顧客がブランド名と一緒に名詞的要素をセットで思い浮かべる状態です。

例:

- カテゴリ(飲料、化粧品、BtoB SaaSなど)

- 製品特徴(低糖質、軽量、クラウド型など)

- ロゴ・ブランドカラー

- 広告に登場する著名人

ここでは、ブランドの“外側の特徴”が認識されている段階です。

■KPI例

想起語(ブランド名と一緒に挙げられる単語の数・種類)

第3段階:形容詞的な連想:一般的な「ブランドイメージ」を形成する

3段階目でようやく「ブランドイメージ」と呼ばれる領域に入ります。

例:

- 親しみやすい

- 高級

- 洗練されている

- 信頼できる

名詞ではなく、ブランドの印象そのものが語られる状態です。

■KPI例

- ブランドイメージ想起率

- イメージスコア(好意度・信頼度など)

ここを越えると、ブランドは“比較の対象”から“選ばれる対象”へと変わり始めます。

第4段階:5W1Hの利用シーン連想でブランドを“自分ごと化”させる

第4段階では、ブランドが“モノではなく、体験として思い出される”状態になります。

例:

- いつ使うのか

- どこで使うのか

- 誰と使うのか

- どんな目的で使うのか

顧客の生活の中の具体的なシーンが浮かぶことで、ブランドは一気に“自分ごと”へと変わります。

■KPI例

- シーン連想率(具体的な利用シーンが語られる割合)

第5段階:ブランド提供価値の連想で「選ぶ理由」をつくる

ブランド連想が成熟し始めるのがこの段階です。ブランド名とセットで、得られる価値(ベネフィット)が思い浮かぶようになります。

例:

- 「便利」

- 「仕事がはかどる」

- 「気分が上がる」

- 「失敗しない」

これは、ブランドが単なる商品説明を超え、顧客の理想の状態や成果に結びついていることを意味します。

■KPI例

- 価値連想率(ブランド名と価値がセットで語られる割合)

第6段階:感情移入:なくてはならないブランドになる最終段階

ブランド連想の最終地点は、「感情移入」です。これは単なる「好き」や「好印象」ではありません。

- なくなると寂しい

- 自分の一部と感じる

- そのブランドを選ぶことが誇らしい

このレベルに達しているブランドは、競合が何をしても揺らがない圧倒的なブランド資産を持つことになります。

■KPI例

- NPS

- ファン化率

- 継続利用率

- SNSでの自発的推奨量

6段階モデルを使った自社・競合ブランドの診断ポイント

この6段階は直線的なようで、実際には複合的に存在することも珍しくありません。しかし診断で重要なのは、「どの段階を最優先で強化する必要があるか」を見極めることです。

■ポイント1:主戦場を決める

- 認知不足なのか

- 印象(形容詞)が弱いのか

- シーン連想が乏しいのか

- 価値が結びついていないのか

- 感情移入が起きていないのか

これを可視化するだけで、“何から着手すべきか”が一気に明確になります。ブランドイメージ診断のフレームとしても有効です。

■ポイント2:競合の位置も診断する

自社だけでなく競合の連想段階も把握すれば、勝ちやすいポジション(ポジショニング)が見えてきます。

■ポイント3:次に目指す段階を設定する

ブランドは一気に「感情移入」へ跳ね上がりません。段階を踏んで成熟していきます。

- 次に伸ばすべきのは“印象”か

- “シーン”か

- “価値”か

- “感情移入”か

一段ずつ積み上げることで、価格競争に巻き込まれないブランド資産を築くことができます。

ブランドイメージを高める6つの施策 ─ 認知の“量”から、連想の“質”へ

ブランドイメージは「広告を増やす」「デザインを整える」だけで強くなるものではありません。

重要なのは、顧客の頭の中でどれだけ“意味を伴った連想”が育っているか──つまり、認知の“量”ではなく、連想の“質”です。

ここでは、ブランドイメージ=ブランド連想を高めるために必要な6つの実務施策をご紹介します。BtoB/BtoC、中小企業・大企業問わず使える考え方です。

施策1|ブランド提供価値を可視化しメッセージに落とし込む

ブランドイメージを高める第一のステップは、「自社は顧客にどんな価値を届けているのか」を明確にすることです。

多くの企業がやりがちな失敗は、製品スペックばかりを伝えてしまうことです。しかし、顧客が本当に知りたいのはスペックではなく、その先にある次の3つです。

- 実利(どんなメリットが得られるか)

- 感情(どんな気持ちが満たされるか)

- 理想の自己像(どんな自分になれるのか)

たとえば、「世界最軽量のバッグ」よりも「いつで身軽な自分でいられる」「スポーティーな自分に自信が持てる」といった“自分ごとの価値”が語られるブランドのほうが強く想起されます。

これは、ブランドメッセージの設計やブランドコンセプトの言語化にも直結する重要なプロセスです。

施策2|ブランドパーパスを一貫して発信する(パーパスブランディング)

次に重要なのが、ブランドの存在価値(パーパス)を明確に語ることです。

- どんな未来をつくりたいのか

- なぜその課題に向き合うのか

- ブランドが社会に届けたい価値は何か

こうしたメッセージを、オウンドメディア・動画・SNS・採用広報・広告など、あらゆるチャネルで一貫して語っていくことで、「共感」「信頼」「誇り」といった感情移入が生まれます。

ブランドイメージは、パーパスが生活者に乗り移ることで、単なる印象から“自分ごと化した関係性”へと変わっていきます。これはまさにパーパスブランディングの実践です。

施策3|ビジュアルとトーン&マナーの統一で「そのブランドらしさ」を築く

人は視覚情報から印象の大部分を判断します。そのため、ブランドイメージを高めるうえで欠かせないのが、ビジュアル・言語・表現の一貫性です。

- ロゴ

- カラー

- フォント

- コピーの言い回し

- 画像の世界観

- 広告デザインのトーン

これらが統一されているブランドは、顧客の頭の中で「そのブランドらしさ」として自然にまとまっていきます。

特に、名詞的連想(第2段階)や形容詞的連想(第3段階)を強化するうえで、一貫したクリエイティブ設計が強い効果を発揮します。

逆に、表現がバラバラだと、ブランドの“記憶の芯”が育たず、顧客の中に残りにくいブランドになってしまいます。

施策4:ブランド体験を設計し5W1Hの利用シーン連想をつくる

ブランドイメージを「印象」から「体験」へ進化させるために必要なのが、5W1H的な連想(利用シーン)の設計です。

展示会、イベント、ポップアップ、ワークショップ、試供体験……顧客がブランドと直接触れ合う機会を提供することで、次のような具体的なシーンが顧客の中に生まれます。

- どこで使うのか

- いつ使うのか

- 誰と使うのか

- どんな目的で使うのか

この段階に入ると、ブランドは“モノ”を超えて、生活の中に位置づけられた体験として記憶に残るようになります。これがブランド連想の第4段階=シーン連想です。

施策5:インナーブランディングで社内からブランドイメージを強くする

ブランドイメージは外向きの施策だけでつくられるわけではありません。むしろ、最も影響力が大きいのは従業員の態度や言葉です。

顧客と接するのは常に従業員です。その従業員がブランドの提供価値を理解し、自分の言葉で一貫して語れる状態をつくることができているか。

ここが弱いと、宣伝・営業・カスタマーサポート・採用など、あらゆる接点でメッセージがバラバラになり、顧客の頭の中でイメージが揺らいでしまいます。

インナーブランディングは、ブランドイメージの“内側の基礎体力”をつくる活動です。ASAKOのブランド支援でも、多くの企業がここで大きく変わります。

広告×コンテンツ連動でブランド連想を段階的に育てる

最後に重要なのが、広告とコンテンツの役割を明確に分担させつつ連動させることです。

- 広告 → リーチと認知の“入口”をつくる

- コンテンツ → ブランド連想の“深まり”をつくる

この2つを連動させて、ブランド連想の6段階を次のように「上り階段」にすることが理想です。

広告で“入口”をつくり、コンテンツで“関係性”を育てる。これが、ブランドイメージを深く強く育てる最も再現性の高い方法です。

「ブランドイメージ向上の施策をどう組み立てればよいか?」という問いへの実務的な答えにもなります。

ブランドイメージの測定方法|調査・検索データ・SNS分析で効果を可視化する

ブランドイメージは「目に見えない資産」です。だからこそ、客観的な測定と検証によって“見える化”することが不可欠です。

ここでは、ブランドイメージ(=ブランド連想)を評価するための定量・定性の代表的な方法をまとめます。

ブランドイメージ調査の設計や、ブランドイメージKPIを考える際の参考にもなります。

定量的な測定方法|連想ワード・検索データ・SNSを数値で捉える

定量データは、ブランドイメージの“変化”や“傾向”を数値として把握するのに役立ちます。

① ブランドイメージ調査(連想ワード分析)

アンケートを通じて、「◯◯というブランドと聞いて思い浮かぶ言葉」を抽出し、その内容・数・傾向を分析します。

- 連想語の種類(名詞・形容詞・価値・シーンなど)

- ポジティブ/ネガティブの比率

- 特徴語の一貫性(どれくらい意図した方向に近いか)

これにより、ブランド連想が6段階のどこに位置しているかが見えてきます。

② 連想率・シーン連想率・価値連想率

ブランド連想の“深さ”を数値化する代表的な指標です。

- 連想率:何らかの連想が語られる割合

- シーン連想率:利用シーンが語られる割合

- 価値連想率:ベネフィットが語られる割合

連想が名詞中心なのか、印象に移行しているのか、価値まで一貫して結びついているのかが明確になります。

③ 検索データ(指名検索ワード/併せ検索ワード)

検索行動は顧客の“意識データ”そのものです。

- 指名検索数(ブランド名で検索される回数)

- 併せ検索ワード(ブランド名+○○で検索される語)

たとえば、「◯◯ ブランド名 口コミ」「◯◯ ブランド名 価値」「◯◯ ブランド名 使い方」といった併せ検索は、ブランドイメージの段階がどこにあるかを反映します。

④ SNS分析(ポジ/ネガ比率・特徴語)

SNS上での自発的な言及は、もっとも“本音”が表れやすい領域です。

- ポジティブ/ネガティブ比率

- 頻出ワード(ブランドらしい言葉が多いか)

- シーンの言及(どこで使われているか)

SNS分析は、「自然発生するブランドイメージ」を把握するために欠かせません。ブランドイメージのオンライン評価としても重要です。

定性的な測定方法|顧客インタビューと従業員アンケートで“理由”を掘り下げる

数値だけでは見えない“理由”や“感情”を理解するために不可欠なのが、定性調査です。

① 顧客インタビュー

- なぜそのブランドを選んだのか

- どんなイメージを持っているのか

- 他ブランドとどう違うと感じているのか

これらを深掘りすることで、「意味を伴った想起」がどれくらい形成されているかがわかります。特に、価値連想や感情移入の兆しは、定性調査でしかつかめません。

② 従業員アンケート・ワークショップ

ブランドイメージは、社外だけでなく社内の理解度にも影響されます。

- 従業員がブランド提供価値をどう理解しているか

- お客様へ説明するとき、どんな言葉を使うか

- 部門間でイメージが一致しているか

社内の連想が揃っていない場合、外部に伝わるメッセージも必ずブレます。インナーブランディングの効果測定としても欠かせないプロセスです。

測定のポイント|連想の豊かさ・ポジティブ度・強さを継続モニタリングする

ブランドイメージの測定は、単に「ポジティブかどうか」を見るものではありません。最も重要なのは、次の3軸です。

① 連想の豊かさ

どれだけ多くの連想語が語られるか。ブランド連想が豊かであればあるほど、多くのシーンで想起され、選ばれやすくなります。

② 連想のポジティブ度

ブランドの連想が、好ましいものになっているか。ネガティブな連想が優勢になっていないか。

③ 連想の強さ

競合ブランドより先に想起されるようになっているか、選ばれやすくなっているか、という視点で評価します。

■継続的にモニタリングすることが必須

ブランドイメージは、一度つくって終わりではありません。市場の変化、競合の動き、社会的価値観の変化によって、連想は常に変動します。

- 定期的な測定 → 課題抽出 → 改善 → 再測定

このサイクルを続けることで、ブランドイメージは“資産”として積み上がっていきます。

よくある課題と失敗例|ブランドイメージが定着しない5つの原因と改善策

ブランドイメージ(=ブランド連想)の重要性は理解されつつも、実務では多くの企業が同じ壁につまずきます。

ここでは、ASAKOが数多くの企業支援の中で見てきた「ブランドイメージが定着しない典型的な失敗」と、その改善策を整理します。

失敗1:ブランド認知の強化だけで終わってしまう

多くの企業が陥るのが、「まずは認知を広げよう」=広告量を増やすというアプローチです。もちろん認知は必要ですが、それだけではブランド連想は育ちません。

- 名前は聞いたことがある

- ロゴは見たことがある

- CMでよく見る

といった“量の認知”だけでは、顧客の中に“意味”が生まれないため、結局は比較・価格競争に巻き込まれてしまいます。

■対策:価値・シーン・感情まで含めたコミュニケーション設計へ

- どんな価値を届けるブランドなのか

- どんなシーンで使うブランドなのか

- どんな感情を提供するブランドなのか

これらを広告・コンテンツ・SNSで一貫して伝えることで、「名前は知っている」から「意味を伴った想起」へと段階が進んでいきます。

失敗2:ブランド連想が部門ごとにバラバラになっている

部門ごとに発信するメッセージが異なり、顧客の頭の中でブランド像がちぐはぐになるケースです。

- 営業は「安さ」を訴求

- マーケは「高級感」を強調

- 広報は「社会貢献」をアピール

- 採用では「自由な社風」を発信

このように、伝えたいことが一致していない企業は少なくありません。その結果、顧客からすると「結局何のブランド?」という曖昧な印象になり、ブランドイメージが深まりません。

■対策:ブランドアイデンティティの言語化と社内共有(インナー強化)

- ブランドの本質

- 存在価値(パーパス)

- 独自性

- コアメッセージ

- トーン&マナー

これらを組織全体で共有し、共通言語として使える状態をつくることが必須です。ASAKOの支援では、Brand PRISM/PRISM-E/PRISM-R などを活用し、この「社内の統一」を土台づくりの中心に据えています。

失敗3:ネガティブなブランドイメージを放置してしまう

SNSや口コミでネガティブな声が広がっているにもかかわらず、何も対策をとらないまま放置してしまうケースです。

ネガティブな連想は、放置すると「そのブランドといえば◯◯」という固定化した印象になり、後から修正するのが非常に難しくなります。

■対策:体験の改善+ポジティブストーリーの上書き

- まず、ネガティブの根本原因となる顧客体験の改善が最優先

- そのうえで、実際の声・成功事例・本来の価値を伝えるストーリーを発信する

- 口コミ・レビュー・SNSでの“前向き連想”を増やす

ネガティブは“消す”のではなく、ポジティブ体験で“上書き”することが鍵です。

失敗4:測定を行わず感覚だけでブランディングを進める

- 「たぶん好意的に思われているはず」

- 「イメージは良いはず」

このように、担当者の感覚ベースでブランドイメージを判断してしまうケースです。測定がなければ、

- どの段階で連想が止まっているのか

- 改善すべき課題は何か

- 施策によってイメージがどう変化したか

が分からず、施策が“手当たり次第”になってしまいます。

■対策:連想ワード調査/検索データ/SNS分析による定点観測

- 連想語の種類・数

- 連想率・価値連想率・シーン連想率

- 指名検索数・併せ検索ワード

- SNSの特徴語・ポジ/ネガ比率

これらを定点で追うことで、ブランドイメージの“成長”が見えるようになります

失敗5:社内浸透不足で外部の約束と実態がズレてしまう

ブランドを体現するのは、最終的には従業員の言葉と行動です。にもかかわらず、

- 従業員がブランドの価値を知らない

- 提供価値が語れない

- 部門ごとに解釈が違う

といった状況のまま外部発信を続ける企業は少なくありません。その結果、広告での“約束”と、実際の顧客体験が食い違うことが起き、信頼を失う原因になります。

■対策:インナーブランディングと、採用・評価への組み込み

- ブランドの存在価値(パーパス)を社内で深く共有

- 研修・ワークショップで従業員の“自分ごと化”を促す

- 採用や評価制度にもブランドらしさを反映

インナーブランディングは「内部の結束」だけでなく、外部のブランドイメージを支える“見えない土台”です。

感情移入まで高めるブランドイメージづくり|ASAKOが考える“選ばれ続ける状態”

ブランドイメージを強化していくと、印象 → シーン → 価値 へと連想が深まり、最終的には 「感情移入」 へ到達します。これは、一般的なマーケティングで語られる“好感度”とは別物です。

ASAKOでは 「感情移入こそ、ブランドが最終的に目指すべき状態」 と定義しています。ここでは、なぜ感情移入が重要なのか、そしてどのようにしてその状態をつくっていくのかを解説します

好感度の一歩先へ|“感情移入”がブランドの最終ゴールになる理由

世の中の多くのブランド戦略は、「好感度を高める」「印象を良くする」に留まっています。しかし、好感度は比較されれば簡単に揺らぎます。

- 価格が安い

- キャンペーンが魅力的

- 競合が話題になっている

といった要因で、すぐに他社に移ってしまうことさえあります。ASAKOが重視するのは、

- 「そのブランドを選ぶ必然性があるか」

という視点です。感情移入が生まれているブランドは、

- 「なくなると困る」

- 「このブランドじゃないとイヤだ」

- 「自分の価値観とつながっている感じがする」

といった「強い心理的な絆」で結ばれた状態になります。

ここまで到達しているブランドは、競合が何をしても簡単には揺らぎません。まさに「選ばれ続けるブランド」です。

パーパスブランディングで感情移入を生み出す

ブランドイメージを感情移入まで育てるためには、そのブランドが何のために存在しているのかという根源的な問いに答える必要があります。これが パーパス(社会的な存在価値) です。

- どんな未来をつくりたいのか

- どんな課題に向き合っているのか

- なぜその事業を行うのか

パーパスが明確であるブランドは、顧客も従業員もステークホルダーも、「自分たちは、顧客と社会をより良く変えている」と感じられるようになります。

ASAKOの「感情移入型パーパスブランディング」は、このパーパスを起点に、

- 顧客

- 従業員

- 社会

の3者の感情が“同じ方向”に流れる仕組みをつくる手法です。

ブランドイメージは、パーパスが一貫して語られることで、単なる印象から「共鳴する関係性」へと進化します。

Brand PRISM / PRISM-R / PRISM-Eで「選ばれ続けるブランド文化」をつくる

ブランドイメージを感情移入の段階まで引き上げるためには、単発施策では不十分です。“組織全体でブランドを体現する仕組み”が必要です。ASAKOでは、この仕組みを体系化するために、

- Brand PRISM(企業ブランディング)

- PRISM-R(採用ブランディング)

- PRISM-E(従業員エンゲージメント・インナーブランディング)

の3つのフレームを設計しています。

▼それぞれの役割

- PRISM:ブランドの存在価値を定義し、社会に伝える

- PRISM-R:採用市場で“選ばれる理由”をつくる

- PRISM-E:従業員がブランドを体現できる状態にする

これらが連動することで、

- 顧客の感情

- 従業員の誇り

- 社会の信頼

の3つが同じ方向に揃い、ブランドイメージが “印象の集合体” → “文化としてのブランド” へと成長します。

感情移入が生まれたブランドの状態とは?具体的なイメージ

感情移入が生まれたブランドは、次のような状態になります。

- 価格では揺らがない

- 競合の広告に左右されない

- 自発的な推奨(UGC・口コミ)が増える

- 採用でファンが集まる

- 社員が誇りを持って働く

- 社会からの信頼が強固になる

これはまさに、ブランドが企業の“成長資産”になる瞬間です。そしてこの“成長資産”の土台にあるのが、ブランドイメージ=ブランド連想の質なのです。

FAQ|ブランドイメージに関するよくある質問

ブランドイメージ(=ブランド連想)は理解できても、実務で取り組もうとすると多くの疑問が生まれます。ここでは、よくある質問を分かりやすく整理しました。

Q1. ブランドイメージとブランド認知はどう違いますか?

ブランド認知は「知っている人がどれだけいるか」という“量の指標”です。

- 名前を聞いたことがある

- ロゴを見れば分かる

- CMで見たことがある

という“思い出されるか”の状態です。一方、ブランドイメージは「そのブランドをどう思っているか」という“質の指標”です。

- 信頼できる

- おしゃれ

- 地域に根ざしている

- 親しみやすい

といった“意味を伴った想起”がここに含まれます。量だけでは比較されて終わり。質が育つことで初めて“選ばれる理由”になります。

Q2. ブランドイメージ戦略は中小企業にも必要ですか?

はい。むしろ 中小企業こそ最重要 です。中小企業の場合、

- 広告予算で大手に勝てない

- 機能・価格で差別化しづらい

- 採用・営業で苦戦しやすい

という課題が常に存在しています。だからこそ、「信頼できる」「この会社らしい」「安心して任せられる」といったブランドイメージをつくることで、

- 指名で選ばれる

- 価格競争から脱却できる

- 採用応募が増える

といった 構造的な競争優位 が実現します。

Q3. ブランドイメージはどうやって測定すればよいですか?

ブランドイメージの測定には、定量+定性の両方を組み合わせることが必須です。

▼定量データ

- 連想ワード調査

- 連想率(名詞/形容詞/価値)

- シーン連想率

- 指名検索数

- SNSのポジ/ネガ比率

▼定性データ

- 顧客インタビュー(なぜ選んだか、どんな印象か)

- 従業員アンケート(社内の理解一致度)

これによって

- 「認知は強いが価値連想が弱い」

- 「好意的だがシーン連想がない」

などの現在地が見えるようになります。

Q4. ネガティブなブランドイメージが広がったときの対応は?

ネガティブを“放置”するのが最も危険です。放置すると、その印象が固定化し、上書きが困難になるためです。対応の基本は次の2ステップです。

- 原因となる顧客体験を改善する(根本対応)

- ポジティブなストーリーを継続して発信する(上書き)

- 顧客事例

- 実際の改善報告

- 新しい価値提案

- 従業員の取り組み

こうした“前向きな連想”を積み重ねることで、ネガティブを徐々に押し出すことができます。

Q5. 従業員はブランドイメージの形成にどれくらい影響しますか?

大きく関わります。むしろ 従業員こそ、ブランドイメージの最大の媒介者 といえます。

- 営業の話し方

- カスタマーサポートの対応

- 店頭・接客のふるまい

- 採用面談での説明

- SNSでの顧客対応

これらはすべて、顧客の頭の中に「そのブランドらしさ」をつくる重要な接点です。

従業員の理解が浅いと、外部向けコミュニケーションでどれだけ綺麗なメッセージを流しても、“体験のズレ”によって簡単に壊れてしまいます。

だからこそ、インナーブランディング(PRISM-E)による

- 理解

- 共感

- 行動

- 一貫性

の醸成が不可欠なのです。

まとめ|ブランドイメージを無形資産に変え、競争優位を築く方法

ブランドイメージは、単なる“印象づくり”ではありません。企業の成長を大きく左右する 無形資産 であり、競合が簡単に真似できない“選ばれ続ける理由”そのものです。

ここまで解説してきたポイントを、最後に整理します。

ブランドイメージ=「意味を伴った想起」を意図的に設計する

ブランドイメージとは、顧客がブランドについて抱く意味や感情をともなった記憶のこと。

- 「信頼できる」

- 「先進的で共感できる」

- 「自分にとって特別な存在」

こうした“意味のある想起”こそ、価格比較に巻き込まれない強固なブランドをつくります。

ブランド連想6段階モデルで現在地と次の打ち手を明確にする

ブランド連想の6段階モデルを使うことで、

- 認知

- 名詞的連想

- 形容詞的連想

- シーン連想

- 価値連想

- 感情移入

自社ブランドが「いまどこにいるのか」「次に目指す段階はどこか」が明確になります。

状態が可視化されるからこそ、打つべき施策が明確になる。これが、ブランドイメージづくりのスピードと精度を高めます。

認知だけでなく価値・シーン・感情まで一貫して育てる

ブランドイメージは、認知の“量”ではなく、連想の“質”によって決まります。

- どんな価値があるブランドなのか

- どんなシーンで使うブランドなのか

- どんな感情を与えるブランドなのか

この“意味の層”が厚くなるほど、ブランドは“選ばれる存在”へと成長していきます。

ブランドイメージは顧客・従業員・候補者・社会の信頼を同時に高める

ブランドイメージは顧客だけがつくるものではありません。

- 従業員がブランドに誇りを持ち

- 候補者が「働きたい」と感じ

- 社会が「信頼できる企業だ」と受け取る

こうした多方向の連想が揃うことで、ブランドは“企業文化”へと昇華します。ブランドは、顧客接点だけではなく、採用、組織づくり、社会からの評価までを動かす力を持っています

広告・コンテンツ・インナーブランディングでブランドイメージを“資産化”する

ブランドイメージは、広告だけでは育ちません。広告は“きっかけ”にすぎず、ブランドを強くするのは 日々の体験と、蓄積される物語です。

- 広告(短期)

→ 認知をつくる、入口を開く - コンテンツ(中期)

→ 価値・シーン・ストーリーを育てる - インナーブランディング(長期)

→ 従業員の行動でブランドイメージを体現する

この3つが揃って初めて、ブランドイメージは “資産として積み上がる” ようになります。

ブランドイメージは、偶然つくられるものではありません。意図的に設計し、継続的に育て、組織全体で体現するものです。

その積み重ねが、価格競争を越え、選ばれ続けるブランドの未来をつくります。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です 。

- ブランドの”価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品、サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き