ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.10.04

ブランド認知とは?意味・効果・向上方法を解説|広告を資産化する成長戦略

本記事の要約

ブランド認知は、単なる知名度ではなく「意味を伴って思い出される状態」を築くことです。

短期的な販促効果に終わらず、広告終了後も残る残存効果(アドストック)を生み出すことで、広告を資産化し、顧客の指名検索や口コミ、価格競争からの脱却、LTV向上、採用・エンゲージメント強化につながります。

目次

-

① はじめに|なぜ今「ブランド認知」が注目されているのか

-

② ブランド認知とは?意味・定義と重要性

-

③ ブランド認知の種類と階層モデル【助成想起・純粋想起・第一想起・支配想起】

-

④ ブランド認知と広告認知の違いとは?

-

⑤ ブランド認知の効果|売上・LTV・採用に効く5つのメリット

-

⑥ BtoBとBtoCで変わるブランド認知施策

-

⑦ 中小企業・スタートアップのブランド認知戦略

-

⑧ ブランド認知の上げ方|予算別・想起レベル別の施策一覧

-

⑨ ブランド認知向上ロードマップ|ゼロから始める5ステップ

-

⑩ ブランド認知の測定方法|調査・検索データ・SNS分析で効果を可視化

-

⑪ よくある失敗と課題|ブランド認知が定着しない5つの原因

-

⑫ FAQ|ブランド認知に関するよくある質問(知名度との違い・中小企業・測定方法)

-

⑬ まとめ|ブランド認知は「広告効果を資産化する」成長

-

⑭ 【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

はじめに|なぜ今「ブランド認知」が注目されているのか

近年、短期的な施策だけでは持続的な成果を出すことが難しくなっています。広告を打った瞬間は集客できてもそれが終われば効果はすぐに薄れてしまう──多くの企業が、そんな状況にが直面しています。

一方で、「知っているから選ばれる」指名買いの力は強力です。

人は、知らないものを欲しがることはできません。しかし逆に、常にブランドを思い出してもらえる状態を築けば、例え広告を露出していない期間でも、顧客は自分の記憶を頼りに指名検索をし、商品を探してくれるのです。

つまり、長期的な事業成長を目指すなら、短期的な販促効果に頼るのではなく長期的に残存効果を生み出す「ブランド認知」の戦略が必要不可欠です。

今回の記事は「ブランド認知」について解説していきます。

※参考:ブランディングとは?感情が動く唯一無二の価値を創り出す戦略入門

ブランド認知とは?意味・定義と重要性

ブランド認知とは、顧客が 特定のカテゴリーやシーンを思い浮かべたときに、そのブランドの存在を思い出せる状態 を指します。

単に“名前を聞いたことがある”というレベルではなく、生活の中のどの瞬間で、どんな文脈で、そのブランドが頭に浮かぶのかが重要です。

より正確にいえば、ブランド認知は以下の2つが揃った状態を意味します。

- 存在を知っている(知名レベル)

- どんな価値を持つかまで理解している(意味レベル)

つまり、「名前を知っている」だけのブランドは、まだ“認知されている”とは言えません。理想的なブランド認知は、ブランド名と価値・イメージが紐づいて記憶に保存されている状態です。

例:

- 「高品質なノートPCといえば◯◯」

- 「おしゃれな家具といえば◯◯」

- 「安心して子どもに与えられる食品といえば◯◯」

このように “ブランド名 → 価値”がワンセットで想起されること が、ブランド認知の本当の姿です。

理由はシンプルで、人は思い出せないブランドを選べないからです。だからこそ、ブランド認知は売上・信頼・口コミ・採用など、すべての成果の“入口“となります。

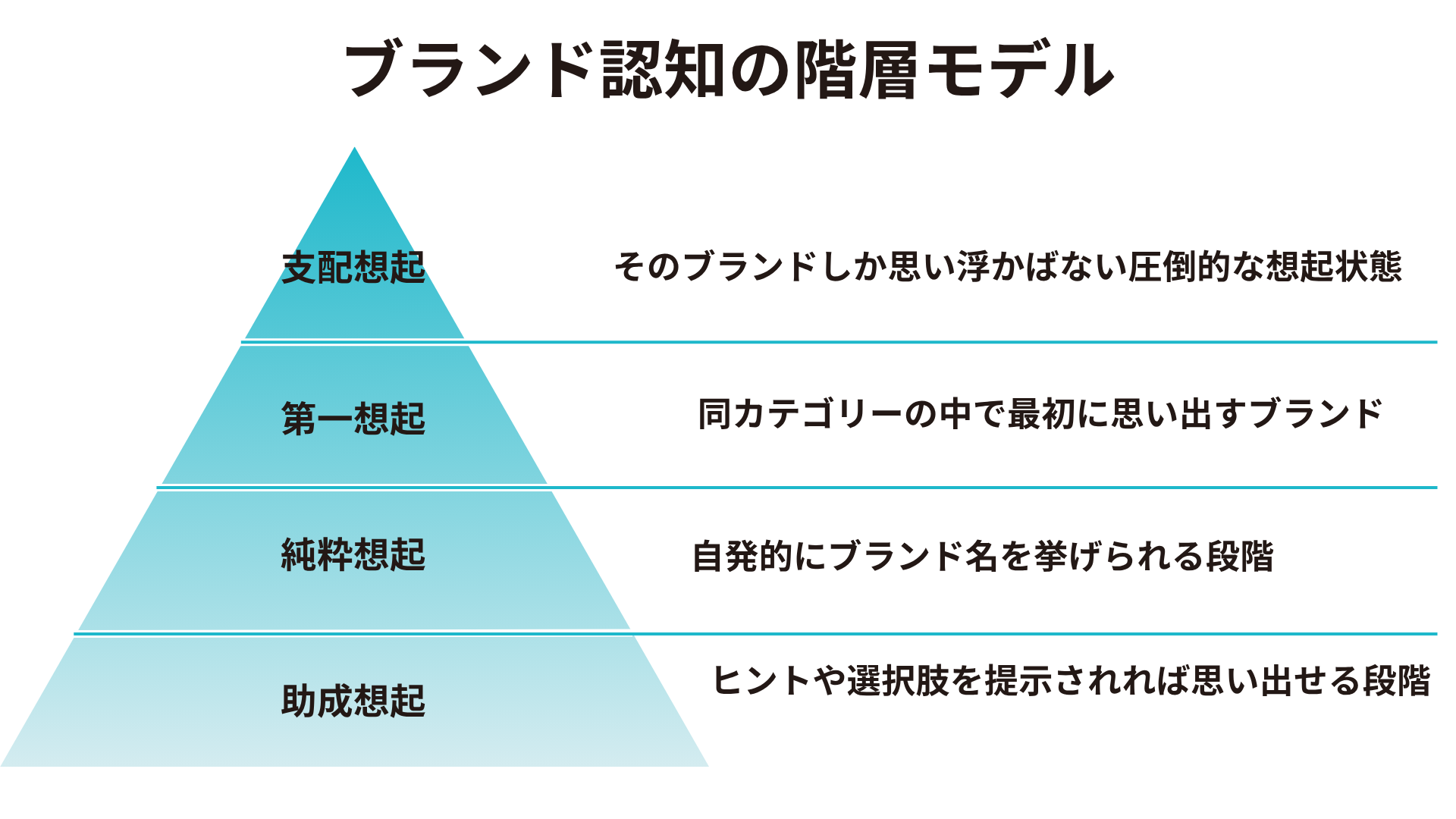

ブランド認知の種類と階層モデル【助成想起・純粋想起・第一想起・支配想起】

ブランド認知には「どの程度思い出せるか」を示す階層モデルが存在します。これは広告効果測定やブランディング戦略を設計する上で非常に重要な考え方です。

以下の4つに分かれます。

❶ 助成想起(Aided Awareness)とは

ヒントや選択肢を提示されれば思い出せる段階です。

例:「この中で知っているブランドはありますか?」(A、B、C、Dの選択肢を見せる)

“聞いたことはある”レベルで、多くの広告施策の最初の成果がこの段階に現れます。

❷ 純粋想起(Unaided Awareness)とは

ヒントがなくても、自発的にブランド名を挙げられる段階です。

例:「◯◯というカテゴリーで思いつくブランドを教えてください」

広告頼みではなく、顧客の記憶に“自分ごととして”保存されている状態です。ブランド強化の重要KPIにも使われます。

❸ 第一想起(Top of Mind)とは

同カテゴリー内で、真っ先に思い出されるブランドです。

例:「宅配ピザといえば?」→ 最初に出てくる1社

第一想起を獲得したブランドは、市場で圧倒的に有利になります。購買行動は“最初に思い出したブランド”から検討されるためです。

❹ 支配想起(Dominant Awareness)とは

競合が思い浮かばず、他の選択肢を排除した状態です。

例:「検索エンジンといえば?」→ ほぼ全員が1つのブランドを想起する

ブランドが“カテゴリーの代名詞”になった状態で、極めて強い競争優位を持ちます。

❺ 想起の階層が上がると何が変わるのか

助成想起 → 純粋想起 → 第一想起 → 支配想起という階層が積み上がるほど、次の効果が高まります。

- 指名検索の増加

- 値引きに頼らない購買

- 口コミ・紹介の増加

- 広告費の効率化

- LTVの向上

- 採用・企業イメージの強化

つまりブランド認知とは、広告を一時的なコストから「長期資産」へ変えるための基盤なのです。

ブランド認知と広告認知の違いとは?

「ブランド認知」と「広告認知」は似ているようで、見ている対象も、効き方もまったく違います。混同されやすいポイントなので、ここで整理しておきます。

❶ ブランド認知:ブランドそのものが思い出される状態

ブランド認知は、あるカテゴリーや課題を思い浮かべたときに、そのブランドが“自然に思い出される状態” を指します。

- 「スマホといえば◯◯」

- 「就活サイトといえば◯◯」

- 「この街のパン屋といえば◯◯」

のように、ブランド名+イメージや価値がセットで頭に浮かぶ状態がブランド認知です。広告を出しているかどうかに関わらず、日常の中で思い出してもらえるかがポイントになります。

❷ 広告認知:CMやバナーを「見たことがある」状態

一方の広告認知は、「この広告を見たことがある/覚えている」状態 を指します。

- 「あのタレントが出ていたCM」

- 「YouTube で何度も流れてきた動画広告」

- 「駅でよく見かけるポスター」

といった、“広告そのもの”の記憶が中心です。広告の内容やクリエイティブを覚えていても、必ずしもブランド名まで強く記憶されているとは限りません。

一言でまとめると、

- 広告認知:広告を覚えているか

- ブランド認知:ブランドそのものを思い出せるか

という違いです。広告認知が高くても、「CMは覚えているけど、商品名は覚えていない」という状態であれば、ブランド認知にはつながっていません。

逆に、広告を打っていなくても、口コミや過去の体験を通じて、「困ったらとりあえず◯◯に相談する」と自然に名前が出てくるのであれば、それは強いブランド認知が育っている状態です。

❸ 実務でのKPIの使い分け(ブランド認知 vs 広告認知)

◎ 広告認知のKPI

- キャンペーン単体の成果を測る

- クリエイティブの印象度・覚えやすさを検証する

◎ ブランド認知のKPI

- 中長期で「指名検索」「第一想起」を育てる

- 広告を止めても選ばれ続ける状態をつくる

つまり、広告認知は「施策の手応え」、ブランド認知は「資産としての蓄積」を測る指標だと捉えると、両者の役割が整理しやすくなります。

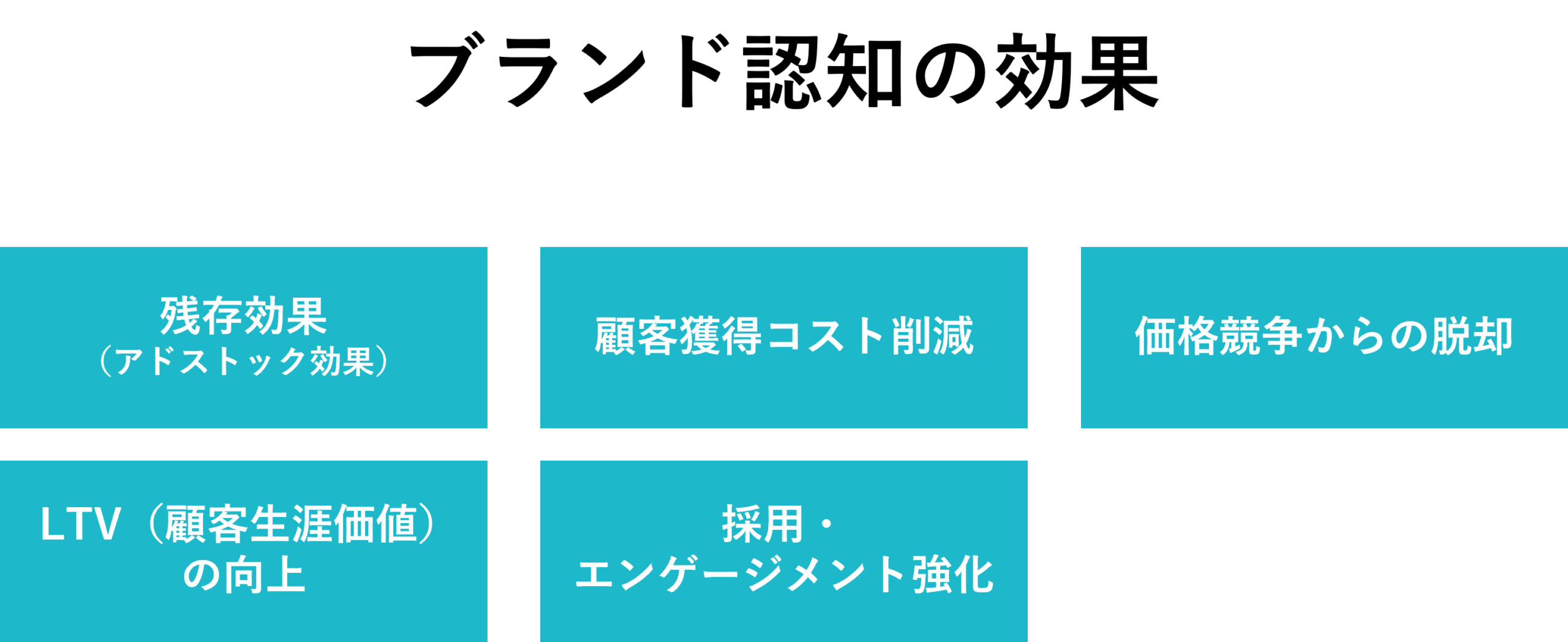

ブランド認知の効果|売上・LTV・採用に効く5つのメリット

ブランド認知は「一時的な売上拡大」だけでなく、中長期的な経営基盤を強化する資産としての役割を持っています。その理由と効果を整理します。

❶ 残存効果(アドストック)で広告を資産化する

広告やキャンペーンは即効性がありますが、終了すると効果もすぐに消えてしまいます。すると、何回も広告やキャンペーンを繰り出さざるを得なくなり、やがてビジネスは「自転車操業」のような状態に陥ってしまいます。

一方で、一度確立したブランド認知は、広告が止まった後も顧客の記憶に残り続け、持続的に効果を発揮する資産として機能します。

❷ 指名検索増加による顧客獲得コスト削減

ブランドが広く認知されていれば、顧客はブランド名で検索する「指名検索」を行います。その結果、広告費や販促費の削減につながります。

❸ 価格競争からの脱却と利益率の改善

知名度のあるブランドは「安いから買う」ではなく「有名だから安心して選ぶ」という心理的優位性を持ちます。

そのため、価格競争に巻き込まれにくくなり、値引きに依存しない安定した収益を実現できます。

❹ LTV(顧客生涯価値)の向上

ブランド認知が高い企業は「信頼」という財産を築けるため、顧客との関係性が一度の取引で終わらず、継続的に取引が発生しやすくなります。結果としてLTV(顧客生涯価値)が向上し、安定的な成長基盤を築けます。

❺ 採用力・エンゲージメント・企業イメージの強化

ブランド認知は顧客だけでなく、従業員や求職者にも大きな影響を与えます。

「有名な企業」「信頼できる企業」としての認知は採用応募数を増やし、さらに従業員にとっても働く誇りやモチベーションを高め、エンゲージメント向上につながります。

BtoBとBtoCで変わるブランド認知施策

ブランド認知の目的は共通でも、「誰が意思決定し、どのように情報収集するか」によってアプローチは大きく変わります。

そのため、ブランド認知施策は BtoB(法人) と BtoC(個人) で分けて整理することが極めて有効です。

❶ BtoBで有効なブランド認知施策

BtoBは「複数の意思決定者」「長期検討」「比較・検証」が特徴です。そのため、指名検索・資料・セミナー・展示会といった信頼構築型の施策が中心となります。

● 指名検索/コーポレートサイト

BtoBの購買行動では、まず「企業名」「サービス名」で検索されます。そのため、ブランド名・製品名を明確にし、検索結果で公式情報を優先的に表示させることが重要です。

● ウェビナー/セミナー

学習ニーズの高いBtoBでは、教育コンテンツを通した接触が認知の入口になります。「課題理解 → 認知 → リード獲得」という流れを一気通貫で実現できる強力な手法です。

● 展示会/カンファレンス

リアル接点は “一度の体験で強烈に記憶に残る” ため、BtoB認知の王道。名刺獲得・商談化・ブランド信頼の醸成に同時に効きます。

● ホワイトペーパー・資料DL

専門知識を体系化した資料は、「この会社はこの領域の専門家だ」という認知形成を促します。純粋想起だけでなく「専門性の文脈」で想起される状態をつくれます。

● 営業資料・提案書

BtoBでは、実は営業資料こそ最も見られるブランド接点。資料のデザインやロジックがブランドの印象を左右するため、“認知を支える最終メディア”として整備が不可欠です。

❷ BtoCで有効なブランド認知施策

BtoCは「短期の意思決定」「感情・好意の影響が大きい」ことが特徴です。そのため、広く接触し、世界観・ストーリーを伝える施策が有効になります。

● マス広告(テレビCM)

短期間で助成想起を一気に広げる王道施策。ブランド名とメッセージをセットで記憶させる効果が最も高い領域です。

● SNS・ショート動画(Instagram・TikTok・X)

特に認知〜好意形成に強いチャネル。“共感されるストーリー” “世界観設計”が、想起の深さを高めます。

● インフルエンサー・タイアップ

広告よりも信頼性が高く、“生活者のリアルな使用文脈”で語られることで、記憶の定着が強まります。

● リテールメディア(店頭・EC内広告)

購買直前の接点でブランド名が表示されるため、第一想起の獲得に効果的。特に食品・日用品・コスメはこの接点の影響が大きい領域です。

中小企業・スタートアップのブランド認知戦略

中小企業やスタートアップは「資金・人手・認知度」が限られています。しかし、条件が厳しいからこそ、大企業にはない“ニッチな強み”を活かした認知戦略が有効です。

❶ 限られた予算でもできるブランド認知の上げ方

● SNS運用

世界観づくり、ストーリー発信、口コミ喚起に最適。少人数でも始められ、広告費ゼロで認知を積み上げられます。

● SEO(検索を通した長期的な純粋想起)

広告がなくても認知が残り続ける“アドストック資産”として働きます。小さな企業ほど、SEOは最も費用対効果の高い戦略です。

● コミュニティ運営

顧客やファンとの継続接点は、認知の深度を飛躍的に高めます。「小規模企業の強み=密度の高い関係性」を最大化できます。

● PR(露出=広告ではない価値)

メディア掲載は信頼ベースで広がるため、広告より認知の質が高いのが特徴。低予算で「専門家/地域のキープレイヤー」認知が獲得できます。

❷ 地域×業種で「ニッチな支配想起」を狙う

大企業と“全国”で戦う必要はありません。中小企業のブランド認知は、むしろ ピンポイントで勝てる市場 を狙うほうが効果的です。

例:「◯◯市で一番頼れる税理士」「関西で口コミ評価No.1の美容クリニック」「スタートアップ向け採用支援なら◯◯」

全国1位ではなく、“この領域ならこの会社しか思い浮かばない(支配想起)”という状態をつくれるかどうかが勝負です。これは大企業が絶対に真似できない戦略です。

❸ “TVCMは打てないけど何ならできる?”という発想が重要

中小企業がとるべき思考は次の通りです。

- × 大企業と同じ手法を真似る

- ○ 自社サイズだからこそできる打ち手を最大化する

具体的には、

- SNSで“裏側”や“人”が見える発信

- 経営者の発信力を武器にする

- 専門性のニッチ領域でトップ想起を取る

- コミュニティで深い認知をつくる

- 地域メディアで“地域1位”を取る

など、“深さ”を追求する施策が圧倒的に効きます。

ブランド認知の上げ方|予算別・想起レベル別の施策一覧

ブランド認知を高める方法は数多く存在しますが、実務では 予算レベル と ブランドの想起レベル(助成→純粋→第一想起) の2軸で整理すると、施策選定の精度が一気に高まります。

ここでは、ブランド認知を “レベル別・フェーズ別” に体系化して解説します。

❶ 予算レベル別:低予算/中予算/高予算で見る「ブランド認知の上げ方」

ブランド認知は「予算がなければできない」と思われがちですが、実際には 低予算でも効果の高い施策は多数存在します。

■ 【低予算】SNS・ブログ・口コミでコツコツ積み上げる方法

費用をかけずに「助成想起」や「純粋想起」をコツコツ積み上げるフェーズです。

- SNS運用(Instagram/X/TikTok)

- ブログ・オウンドメディア(SEO)

- 口コミ施策(レビュー依頼・UGC活性化)

- 経営者・社員の発信(LinkedIn/note)

- コミュニティ施策(イベント・オンラインサークル)

低予算施策のポイントは、継続接触 × ストーリー発信 によって“意味を伴った認知”を育てることです。

■ 【中予算】デジタル広告・タイアップで認知を拡大する方法

短期リーチ+中長期接点を組み合わせて「純粋想起」を高めるフェーズです。

- デジタル広告(YouTube/SNS動画/ディスプレイ広告)

- タイアップ広告(メディア記事・インフルエンサー)

- PR配信・メディア露出

- イベント出展・ミニ展示会

- ブランドコンテンツ制作(動画・ストーリー記事)

このフェーズでは、接触量と接触質の両立がポイントになります。

■ 【高予算】テレビCM・屋外広告で一気にリーチを獲得する方法

圧倒的リーチを獲得し、「第一想起」「支配想起」に到達するフェーズ。

- テレビCM

- 屋外広告(OOH:駅広告・交通広告)

- 大型キャンペーン(ブランド統合企画)

- 大規模イベント・タレント起用

このレベルの施策は“カテゴリの最上位に入る” 強制的な覚醒効果 を持ち、ブランド想起の階層を一気に引き上げます。

❷ 想起レベル別:助成想起→純粋想起→第一想起のステップで整理する

ブランド認知は「段階ごとに必要な施策が違う」という特徴があります。ここではステージ別に、最適な“上げ方”を整理します。

■ 助成想起を広げるための施策

助成想起を高めるには「接触回数を増やす」ことがポイントです。

- マス広告(テレビCM)

- SNS広告(短期大量接触)

- ディスプレイ広告

- 屋外広告

- PR(露出による話題化)

助成想起フェーズは、言わば ブランド認知のスタートライン です。

■ 純粋想起を高めるための施策

純粋想起は、次の「深い接触」で強化されます。

- SEO/オウンドメディア

- ストーリーテリング広告

- インフルエンサー施策

- 比較検討系コンテンツ(レビュー・解説記事)

- ブランドコンテンツ(動画・記事・世界観)

ここでは「単に見た」ではなく、“意味と印象として記憶される” ことを目的とします。

■ 第一想起・支配想起を狙うための施策とポイント

第一想起を獲得するには、“接触頻度 × クリエイティブの一貫性” が不可欠です。

- 高頻度の広告接触

- 同じメッセージの繰り返し露出

- 一貫したデザイン・世界観

- コンテクストに合った露出(店頭・SNS)

- 実体験に紐づくイベント/体感施策

第一想起は “カテゴリの入口そのものになる” という状態なので、広告だけでなく体験接点の統一が大きく影響します。

ブランド認知向上ロードマップ|ゼロから始める5ステップ

ブランド認知は、単発の広告で一気に高めるものではなく、測定 → 設計 → 表現 → 配信 → 改善 のサイクルで積み上げていく“長期的な資産づくり”です。

ここでは、ゼロからでも着実に認知を伸ばすための、もっとも実務的な5ステップを解説します。

❶ ステップ1|現状のブランド認知を測定する

まず最初に必要なのは、ブランド認知の現在地を正しく測定すること です。

測定せずに施策を始めると、「何が効いたのか」「改善すべき点はどこか」がわからないまま進むことになります。

■ 測定すべき主な指標

- ブランド認知度アンケート

└ 助成想起・純粋想起・第一想起を測定 - 指名検索数(ブランド名検索)

└ Googleトレンド・Search Console - SNS言及量/タグ検索

└ SNS上でどのように語られているか - Webサイト流入(直接・ブランド検索)

これらを“開始前のベースライン”として記録しておくことで、後から取り組みの効果を正確に評価できます。

❷ ステップ2|ターゲットとカテゴリーを定義する

ブランド認知は「全方位に広げる」ものではありません。もっとも重要なのは、

- 誰に

- どのカテゴリーで

- 何として覚えられたいか

を明確に定義することです。

例:

- 誰に:20代女性・副業クリエイター

- 何として:デザイン学習の“最初の選択肢”

- カテゴリー:オンラインスクール

定義が曖昧なまま施策を始めると、“誰にも強く刺さらない薄い認知” になってしまいます。

❸ ステップ3|メッセージと世界観を決める

ブランド認知を高めるうえで、最も影響が大きいのは メッセージの一貫性 です。

広告・SNS・サイト・店頭など、どの接点でも“同じ意味”が伝わり続けることで、ブランドは記憶に定着します。

✔ 決めるべきこと

- ブランドの「象徴となる一言」

- 世界観(デザイン、トーン、色)

- ストーリー(背景・文脈)

- ペルソナが共感する“意味”

ここが定まると、後の広告・コンテンツ・SNS施策の「核」ができます。

❹ ステップ4|広告 × コンテンツ × SNS の役割分担を設計する

ブランド認知にもっとも効果的なのは、広告・コンテンツ・SNSを組み合わせた“残存効果の最大化”設計 です。

✔ 広告の役割

- 短期で大量接触

- 助成想起を広げる

- 「聞いたことある」状態を作る

✔ コンテンツ(SEO/オウンド)の役割

- 意味づけされた認知をつくる

- 純粋想起を押し上げる

- 検索時に選ばれる理由を補強する

✔ SNSの役割

- 感情移入と共感

- 拡散・UGCの発生

- “好き”で覚えられる状態をつくる

この“役割の分担”ができれば、ブランド認知は短期・中期・長期の3段階で安定的に積み上がります。

❺ ステップ5|KPIモニタリングと改善サイクルを回す

ブランド認知の施策は、数字で追うことができるマーケティング投資 です。

✔ 追うべきKPI

- ブランド認知率(助成・純粋・第一想起)

- 指名検索数

- SNS言及数

- 流入経路の変化

- 広告接触者の認知率/非接触者比較

✔ 改善のポイント

- 認知率が伸びていない:

→ 世界観・メッセージの再整理 - 指名検索が弱い:

→ SEO/ブランド検索文脈の強化 - SNSの反応が弱い:

→ ストーリー性・UGC導線の強化 - 広告CPMが悪い:

→ クリエイティブの一貫性と頻度を再調整

認知施策は「打って終わり」ではなく、測定 → 改善 → 再配信 を繰り返すことで、第一想起まで確実に押し上げることができます。

ブランド認知の測定方法|調査・検索データ・SNS分析で効果を可視化

ブランド認知を高めるには、取り組みの成果を可視化することが欠かせません。

単に「広告を出したから効果があるはず」と思い込むのではなく、定量指標(数値)と定性指標(生の声)を組み合わせて測定することが重要です。

❶ 定量的な測定方法

アンケートによるブランド認知度調査

アンケート調査で「◯◯と聞いて思い浮かべるブランドは?」と問うことで、助成想起・純粋想起・第一想起・支配想起の段階を測定できます。

指名検索数・検索データで見るブランド認知

(ブランド名検索)が増えているかどうかは、ブランド認知の残存効果を示す有力な指標です。

Webアクセス・SNS言及数のトラッキング

SNSでのブランド言及件数や、オウンドメディアのアクセス流入元を分析することで、どの接点から認知が広がっているかを把握できます。

広告効果測定

広告接触者と非接触者を比較し、ブランド想起や購入意向の差を調べることで、広告が認知に与えた影響を測定できます。

❷ 定性的な測定方法

顧客インタビュー

「なぜそのブランドを選んだのか」「どんなイメージを持っているのか」を聞くことで、単なる知名度ではなく、意味を伴った想起ができているかを確認できます。

従業員アンケート

従業員自身がブランドを正しく語れているかどうかは、社内に認知が浸透しているかを測る指標になります。

❸ 測定結果を施策改善に活かすポイント

ブランド認知は一度で完成するものではなく、継続的にモニタリングし、広告やコンテンツとの因果関係を把握することが大切です。

短期的には広告で助成想起を広げ、中長期的にはオウンドメディアやSNSで純粋想起・第一想起を高めていく。その変化を数字と声の両面で追いかけることが成功のカギとなります。

よくある失敗と課題|ブランド認知が定着しない5つの原因

ブランド認知の重要性が理解される一方で、実際の取り組みでは多くの企業がつまずいています。代表的な課題と失敗例をご紹介します。

❶ 短期販促に依存してしまう

広告やキャンペーンに頼り切り、施策が終わると認知もすぐに薄れてしまうケースです。ブランド認知を「資産」として積み上げる発想がないと、常に新規獲得の販売促進に追われ続けます。

❷「露出=認知」と誤解する

広告やSNSで大量に露出すれば認知が高まると考えるのは誤りです。単なる知名度ではなく「意味を伴った想起」に至らなければ、購買や選択につながりません。

❸ KPI・測定指標が曖昧なまま進めてしま

「効果が出ているはず」と感覚だけで判断し、KPI(ブランド想起率・指名検索数・商談率など)を設定していないケースがあります。成果を可視化できないと、投資継続の判断ができず施策が頓挫しがちです。

❹ 広告とコンテンツ・SNSがバラバラに動いている

広告とオウンドメディア・SNS施策が連動していないと、短期的な認知拡大はできても残存効果につながりません。両者を組み合わせることで初めて「想起の階層」を引き上げられます。

❺ インナーブランディング不足で社内が語れない

従業員自身がブランドを理解・共感できていない場合、宣伝・広報・販促・デジタルの施策がバラバラになります。インナーブランディングを怠ると、一貫性のある発信ができず、信頼性が損なわれます。

FAQ|ブランド認知に関するよくある質問(知名度との違い・中小企業・測定方法)

Q1. ブランド認知と知名度は同じですか?

いいえ、異なります。知名度は「名前を知っている」状態にとどまりますが、ブランド認知は「意味を伴って思い出される」状態です。単なる露出ではなく、価値やイメージと結びついて想起されることが重要です。

Q2. ブランド認知は中小企業にも必要ですか?

はい。むしろ広告予算が限られる中小企業こそ、ブランド認知を戦略的に高めることが重要です。地域や業界内で「信頼される存在」として浸透すれば、広告依存から脱却し、安定した顧客基盤や採用競争力につながります。

Q3. ブランド認知の効果はどうやって測定できますか?

ブランド想起率調査や検索データ(指名検索数)、WebやSNSでの言及数が定量的な指標となります。さらに、顧客インタビューや社員アンケートを通じて「どんなイメージで想起されているか」を把握することも欠かせません。

まとめ|ブランド認知は「広告効果を資産化する」成長戦略

ブランド認知とは、単なる知名度ではなく「意味を伴って思い出される状態」を築くことです。

短期的な販促効果に終わらず、広告終了後も残り続ける 残存効果(アドストック効果) を生み出すことで、広告投資を「資産」へと変えることができます。

その結果、

- 顧客:指名検索や口コミによる自然な選択

- 市場:価格競争からの脱却とLTVの向上

- 人材:採用・定着・エンゲージメントの強化

- 社会:信頼やESG評価の向上

といった広範な効果が期待できます。

いま求められているのは、単発の広告施策ではなく、広告とコンテンツを組み合わせてブランド認知を資産化する戦略です。これこそが、企業の未来を支える成長基盤となります。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です 。

- ブランドの”価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品、サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き