ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.10.03

BtoBブランディングとは?定義・効果・進め方を徹底解説|共創パートナーとして選ばれる理由

本記事の要約

BtoBブランディングとは、企業の存在意義やカルチャーを社会と共有し、顧客・仕入れ先・協業先・従業員から「共創パートナー」として選ばれるための戦略です。

価格競争や技術力だけでは差別化できない時代に、ロイヤルティ向上、採用力強化、エンゲージメント向上、ESG評価向上を実現し、持続的な成長基盤を築きます。

目次

-

① はじめに|なぜ今BtoB企業にブランディング戦略が必要なのか

-

② BtoBブランディングとは?|BtoBブランディングの意味と定義

-

③ なぜ今BtoBブランディングが重要なのか|市場環境と時代背景

-

④ BtoBブランディングの目的とは?|“選ばれ続ける企業”になる8つの効果

-

⑤ BtoBブランディングの種類|企業ブランディング・ソリューションブランディング・技術ブランディングの3大戦略

-

⑥ 3つのBtoBブランディングをどう組み合わせるべきか|最も効果が出る“三層構造”とは?

-

⑦ BtoBブランディングを始めるべきタイミング|採用難・事業停滞・経営転換のサイン

-

⑧ BtoBブランディングの進め方|戦略設計からインナー・アウター施策、KPI運用まで

-

⑨ BtoBブランディングのよくある失敗例|うまくいかない原因と改善ポイント

-

⑩ BtoBブランディングFAQ|意味・必要性・費用・KPIのよくある質問

-

⑪ まとめ|BtoBブランディングで“選ばれ続ける企業”になる方法

-

⑫ 【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

はじめに|なぜ今BtoB企業にブランディング戦略が必要なのか

BtoB市場では、かつて「価格が安いこと」や「技術力が高いこと」が、法人顧客から選ばれる最大の理由でした。しかし現在のBtoBビジネス環境では、それだけでは競合他社と差別化することが難しくなっています。さらに、

- 慢性的な人材難や採用競争

- ESG対応・サステナビリティへの社会的要請

- 事業ポートフォリオの見直しやDX推進

など、BtoB企業を取り巻く経営課題は年々複雑化しています。こうした環境では、単に「商品やサービスが選ばれる」だけでは不十分です。むしろ、

- この企業は何のために存在しているのか

- どんな社会を実現しようとしているのか

- どのような価値観でビジネスを行っているのか

といった「企業そのものの存在価値」が、「この会社と取引したい」「この会社と共創したい」という選定理由になりつつあります。

顧客企業だけでなく、仕入れ先・協業先・金融機関、さらには従業員や求職者にいたるまで、あらゆるステークホルダーから、

- 「なぜ、このBtoB企業を選ぶべきなのか?」

が問われる時代です。

だからこそ、BtoB企業には「共創パートナー」として信頼されるためのBtoBブランディング戦略が不可欠です。

単なる取引先ではなく、価値をともに生み出す存在として認識されることが、BtoB企業の持続的な成長につながります。

この記事では、BtoB企業が「選ばれる理由」をつくり、持続的に成長するためのブランディング戦略を、実務レベルで理解できる構成 になっています。

最後までお読みになれば、「価格ではなく信頼で選ばれる状態」をつくるための道筋が見えてくるはずです。

BtoBブランディングとは?|BtoBブランディングの意味と定義

BtoBブランディングとは何か? を一言でまとめると、

- 顧客企業の意思決定者や現場担当者から、“期待と信頼”を獲得するためのブランド構築

を指します。単に「何を提供している会社か(事業内容)」を説明するのではなく、

- 「なぜ数ある中から、この会社を選ぶべきなのか?」

という選定理由・選ばれる理由を、論理(機能・実績)と感情(信頼・共感)の両面から明確にする取り組みがBtoBブランディングです。BtoB事業では、もちろん、

- 技術力

- 商品・サービスの品質

- 実績・専門性

といった “機能的価値” は非常に重要です。しかし近年は、それだけでは最終的な選定理由になりにくくなっています。実際には、

- 企業としての社会的な存在価値(パーパス)

- 大切にしている価値観やスタンス

- 顧客への向き合い方・伴走姿勢

- 組織としての一貫した行動・カルチャー

といった 「見えにくい無形の価値」 が、BtoBの意思決定を大きく左右するようになっています。そのため、BtoBブランディングとは、

- 技術力・商品力・実績に加えて、「なぜこの会社に任せるべきか」という提供価値を、一貫したストーリーとして伝え続ける活動

とも言い換えることができます。

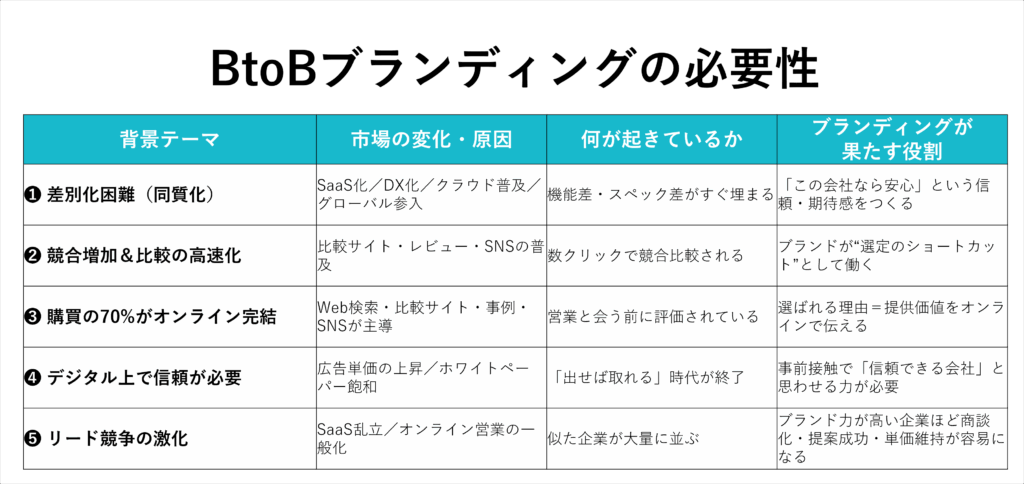

なぜ今BtoBブランディングが重要なのか|市場環境と時代背景

BtoB領域において、ブランディングの重要性はこれまで以上に高まっています。その背景には、企業の購買行動・市場構造・情報収集プロセスの大きな変化があります。

❶ 製品・サービスの差別化が難しくなったBtoB市場

以前のBtoB市場では、

- 技術力の優位性

- 製品品質の差

- 営業組織の強さ

によって、比較的明確に優劣がついていました。しかし現在は、

- SaaS化・サブスクリプションモデルの普及

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速

- オープンソースやクラウドサービスの拡大

- グローバルプレイヤーの参入

などにより、機能やスペックの差がすぐに埋まりやすい同質化の時代に入っています。結果として、スペック比較だけでは選ばれにくくなり、最終的な決め手は、

- 「この会社なら間違いないだろう」という期待感と信頼感

へとシフトしています。ここに、BtoBブランディング戦略が必要とされる大きな理由があります。

❷ 競合増加と比較行動の高速化

SaaS・クラウドサービスの普及により、競合製品や代替サービスは一気に増えました。顧客側が比較検討できる選択肢は、これまでになく豊富になっています。加えて、

- 比較サイト

- レビュー

- 導入事例記事

- SNSでの口コミ

などの登場により、比較行動のスピードも加速しています。あらゆるサービスが似通って見える中で、

- 「どれも同じに見える」

- 「最後は価格で決めるしかない」

という状況に陥りがちです。

この中で、ブランドは「選定のショートカット」として機能します。BtoBブランディングができている企業ほど、最初の候補として想起されやすくなるのです。

❸ 購買プロセスの70%がオンラインで完結する時代

現在のBtoB購買行動は、営業に会う前から大きく変わっています。

- Web検索

- ホワイトペーパー

- 比較サイト

- 導入事例

- SNS(主にLinkedIn/X)

といったオンライン上の情報が、意思決定の中心になっています。

「営業担当と会う前に、意思決定プロセスの約70%が終わっている」と言われるほど、事前情報で「候補に入るかどうか」が決まってしまうのが、今のBtoBです。つまり、

- 顧客は“会う前から、そのブランドを評価している”

ということです。

この段階で、「選ばれる理由」=ブランドの特徴と提供価値が明確になっていなければ、検索結果や比較検討の中で埋もれてしまい、そもそも候補に入れられない可能性も高くなります。

❹ デジタル上で信頼をつくれなければ、質の高いリードは獲得できない

かつては、

- リスティング広告

- バナー広告

- 出展した展示会で名刺を集める

といった手法だけで、ある程度のリードを獲得できていました。しかし現在は、

- 広告のクリック単価は上昇

- ホワイトペーパー施策は飽和

- 比較サイトは「価格比較の場」になりやすい

など、「出せば取れる」状態ではなくなっています。

情報が溢れ、似たような資料やコンテンツが大量にある中で、「この会社の情報は信頼できる」「話を聞いてみたい」と思わせるブランドストーリーを持っているかどうかが、リードの質を左右する時代です。

❺ リード獲得競争で“ブランドのある会社”が勝つ構造

特にBtoBでは、

- 営業資料の質

- コンテンツの内容(記事・動画・資料)

- 導入事例の説得力

- 営業担当者の信頼感・態度

など、目に見えない評価が「ブランドイメージ」として蓄積されていきます。ブランド力の高いBtoB企業は、

- 商談化率が上がる

- 提案が通りやすい

- 単価が下がりにくい

- 長期的な関係性に発展しやすい

といった “累積的な優位性” を手に入れることができます。技術や価格だけでは戦いづらい市場であっても、

- 「この会社なら、長期的なパートナーとして信頼できる」

という感情移入や安心感をつくることで、競争の仕方を変えられる。それが、BtoBブランディングの本質的な役割です。

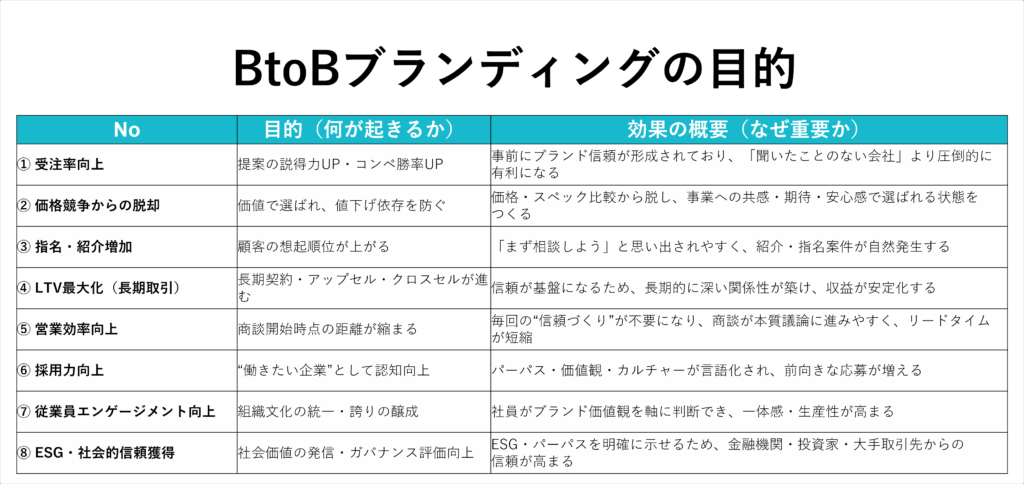

BtoBブランディングの目的とは?|“選ばれ続ける企業”になる8つの効果

BtoBブランディングの目的は、単なるイメージアップやロゴ刷新ではありません。受注・営業・採用・組織・社会的評価に至るまで、企業の「選ばれ続ける仕組み」をつくることにあります。

ここでは、BtoBブランディングがもたらす代表的な8つの効果(ゴール)をご紹介していきます。

❶ 提案の説得力を上げ、受注率を高める

ブランドが確立しているBtoB企業は、提案の前段階からすでに一定の信頼を得ています。同じ提案内容でも、

- 「聞いたことのない会社」からの提案か

- 「信頼できるブランド」からの提案か

によって、受け取られ方は大きく変わります。その結果、受注率・提案採用率・コンペ勝率といった営業KPIに違いが出てくるのです。

❷ 価格競争から脱却し、価値で選ばれるようにする

ブランド力が弱い状態だと、比較されるのはどうしても「価格」と「スペック」になりがちです。一方で、BtoBブランディングによって、

- 事業への共感

- 提供価値への期待

- 組織・体制・サポートへの安心感

が形成されると、多少価格が高くても「価値で選ばれる」状態をつくることができます。結果として、粗利率の維持・向上や、値引き依存からの脱却につながります。

❸ 顧客からの“指名”と“紹介”を増やす

強いBtoBブランドは、顧客企業の記憶にしっかり残ります。

- 「まずはあの会社に相談してみよう」

- 「あの会社なら、この課題を解決できるかもしれない」

といった“指名相談・指名引き合い”が増えやすくなり、紹介も自然に生まれやすくなります。これは、BtoBにおいて非常に大きな競争優位です。

❹ 長期的な取引関係を構築し、LTVを最大化する

BtoBの収益構造は、「一度きりの売上」ではなく、「どれだけ長く、どれだけ深く付き合えるか」で決まります。ブランドが信頼の土台になっていると、

- 長期契約の更新

- 新サービスの追加提案(アップセル)

- 別部門・別グループ会社への展開(クロスセル)

が進めやすくなり、結果的に顧客LTV(生涯価値)の最大化につながります。

❺ ブランドを前提にした商談で営業効率を高める

BtoBブランディングが浸透している企業では、営業担当者は毎回ゼロから「会社の説明」や「信頼の証明」をする必要がなくなります。すでにブランドとして一定の認知・信頼があることで、

- 商談のスタート地点が前に進む

- 担当者同士の対話が本質的な課題議論に移りやすい

- 提案までのリードタイムが短縮される

など、営業効率が大幅に向上します。

❻ 採用力を高め、優秀な人材を惹きつける

多くのBtoB企業が抱える課題の一つに、「そもそも何をしている会社なのかが伝わりにくい」という問題があります。BtoBブランディングによって、

- どんな理念やパーパスで動く会社なのか

- 事業を通じてどんな社会価値を生み出しているのか

- どんな人が働き、どんなカルチャーなのか

が言語化・可視化されると、「ここで働きたい」という前向きな応募が増えていきます。これは、採用ブランディングとしてのBtoBブランディングの大きな効果です。

❼ 従業員エンゲージメントを高め、組織力を強くする

強いBtoBブランドは、外から選ばれるだけでなく、中からも「誇れる会社」として選ばれる存在になります。

- 社員の意思決定軸がブランドの価値観で揃う

- 自分の仕事が社会や顧客の価値創出につながっている実感が持てる

- 組織の一体感が高まり、生産性が上がる

といった形で、従業員エンゲージメントの向上にもつながります。「ブランドを体現する組織文化」は、BtoB企業の大きな競争力です。

❽ ESG・サステナビリティ文脈で社会的信頼を高める

BtoB企業にとって、最近では ESG(環境・社会・ガバナンス) や 企業パーパス が、取引企業や投資家からの重要な評価軸になりつつあります。ブランドが明確であれば、

- どのような未来に貢献するビジネスなのか

- どんな価値観・ガバナンスで意思決定をしているのか

- ステークホルダーに対してどのような姿勢で向き合うのか

を一貫して発信でき、金融機関・投資家・大手取引先からの信頼が高まります。

BtoBブランディングの目的は「信頼を起点にした成長構造」をつくること

ここまでの8つの目的は、バラバラの効果ではなく、一本の線でつながっています。その中心にあるのは、“ブランド”という無形資産です。

- 受注率が上がる

- 価格競争から抜け出せる

- 指名・紹介が増える

- 長期的な取引関係が築ける

- 営業効率が高まる

- 採用が有利になる

- 組織が強くなる

- 社会・投資家からの評価が高まる

このように、BtoBブランディングはステークホルダーから「共創パートナー」として期待されるための戦略であり、BtoB企業の事業成長を支える土台となります。

BtoBブランディングの種類|企業ブランディング・ソリューションブランディング・技術ブランディングの3大戦略

BtoBブランディングには、大きく分けて3つのアプローチがあります。

企業が「何を軸に期待感情をつくりたいのか」によって、ブランド戦略の重心が大きく変わるため、それぞれの特徴を理解しておくことは非常に重要です。

- 企業ブランディング(Corporate Branding)

- ソリューションブランディング(Solution Branding)

- 技術ブランディング(Technology Branding)

これらは単体でも効果を発揮しますが、BtoB企業では3つを組み合わせることで 「選ばれる理由」を立体的に構築できる ようになります。

以下、それぞれの特徴と目的をわかりやすく解説します。

❶ 企業ブランディングとは?|「この会社に任せたい」を生むコーポレートブランド

企業ブランディングとは、企業の存在価値(パーパス)や社会的役割を明確にし、ステークホルダーからの共感・信頼・期待感を創り出す取り組みです。

BtoB企業では「何を売っているか」だけでは差別化しにくくなりつつあります。むしろ、

- どのような姿勢で事業に向き合っているか

- なぜこの課題に挑み続けるのか

- どんな未来を顧客とともに創ろうとしているのか

といった 企業の哲学やスタンス が、取引先や採用候補者からの評価へ直結します。

◎ トラックメーカーの企業ブランディングの例

物流業界の社会課題である「ドライバー不足」「労働環境」「事故・環境問題」を背景に、“トラックドライバーの社会的地位を高める” という社会的使命を掲げ、啓発キャンペーンを展開した場合、

- ドライバーの誇りを高める

- ドライバー人口の増加につながる

- 結果的にトラック需要も増える

- 「自分たちを支援してくれた企業」として強い好意が生まれる

このように、社会価値の創出 → 共鳴 → 事業成長というポジティブな循環を作り出すことができます。

❷ ソリューションブランディングとは?|どんな課題をどう解決できるかを示す

ソリューションブランディングとは、自社の製品・サービス・技術を“課題解決の方法論”として再構築し、顧客にとって分かりやすい価値へ翻訳する取り組みを指します。BtoB企業が抱えがちな課題として、

- 自社の強みが伝わらない

- 製品群が多すぎて価値の整理ができていない

- 汎用品イメージから脱却できない

- ソリューション営業につながらない

という悩みがあります。ここで ソリューションという“解決軸のブランド” を持っておくと、顧客側は

- 「この企業に相談すれば、こういう課題をこういう仕組みで解決してくれる」

と事前に理解できます。その結果、

- 相談・引き合いの増加

- 提案の納得感向上

- 汎用品脱却

- 受注率UP

につながります。

❸ 技術ブランディングとは?|技術力を“価値の証明”としてブランド化する

技術ブランディングとは、自社の独自技術を、市場が理解できる「品質の証明」としてブランド化する戦略です。

従来は「技術は見ればわかる」という時代でしたが、現在は違います

- 顧客が技術の優位性を判断しづらい

- 類似技術がすぐに登場する

- 技術をブランド化しないと価値が伝わらない

という状況に変化しています。

◎ 技術ブランディングの効果

-

- 技術の価値を一瞬で伝えられる

- 「品質保証マーク」のように機能する

- ライセンスビジネスがしやすくなる

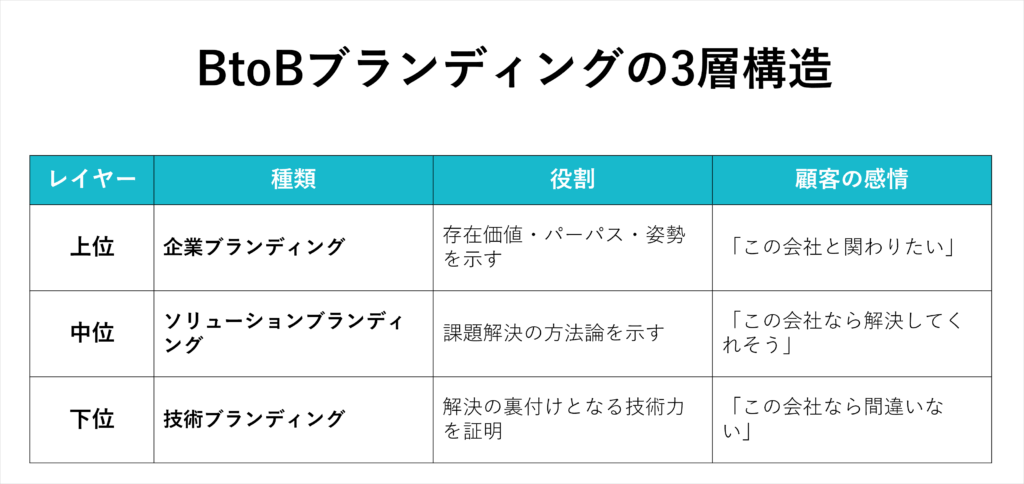

3つのBtoBブランディングをどう組み合わせるべきか|最も効果が出る“三層構造”とは?

BtoBブランディングは、

-

-

- 企業ブランディング × ソリューションブランディング × 技術ブランディング

-

の3つをどう配置し、どう連動させるかによって成果が大きく変わります。結論から言えば、最も強いブランディング構造は次の通りです。

-

-

- 企業の存在価値を示し(企業ブランディング)

- 解決できる課題を明確にし(ソリューションブランディング)

- 技術の独自性で証明する(技術ブランディング)

-

この三層構造が揃うと、顧客の感情は次のように階層的に変化します。

-

-

- 「この会社に関わりたい」

- 「この会社に相談したい」

- 「この会社なら間違いない」

-

つまり 期待 → 具体性 → 確信 の流れをつくれるのです。

❶ 最上位レイヤー|企業ブランディングで「どこへ向かう会社か」を示す

最初に構築すべきは 企業ブランディング です。なぜなら、企業ブランディングは以下の役割を担うからです。

-

-

- 事業の“意味”を提供する

- 誰にどんな価値を届ける会社なのかを示す

- パーパス・理念・姿勢に共感した顧客が増える

- 採用・投資・社内文化に直結する

-

企業ブランディングが弱い企業は、顧客や社会に向き合う「価値観」や「姿勢」が不明瞭なため、技術もサービスも評価されにくい という構造的な問題を抱えます。

❷ 中位レイヤー|ソリューションブランディングで「何を解決できるか」を具体化

企業ブランディングで方向性と存在価値を示したら、次に必要なのは “課題解決力“ のブランド化です。ポイントは次の通りです。

-

-

- 顧客が「何に困っているか」を言語化

- その課題に対して自社はどう向き合うのかを示す

- 競合が多い領域でも“解決力”で差別化できる

- 引き合い数・相談数・提案受容率が向上

-

企業ブランディングの“抽象的な期待感”を、ソリューションという“具体的な期待感”に変換する役割を担います。

❸ 下位レイヤー|技術ブランディングで「なぜ自社にしかできないか」を証明

技術ブランディングは“差別化の最後の一押し”になります。

-

-

- 具体的な根拠

- 技術の独自性

- 品質を保証する“認証のような存在”

- 一目で「この会社は信頼できる」と理解できるシンボル

-

ソリューションの説得力を技術で裏打ちすることで、“この会社に任せれば間違いない”という確信と安心が生まれます。

BtoBブランディングを始めるべきタイミング|採用難・事業停滞・経営転換のサイン

BtoB企業がブランディングに本格的に取り組むタイミングは、経営環境の転換点や組織課題の顕在化と深く関わっています。

特にBtoB企業は一般消費者からの認知が低いため、採用に苦労することが多く、また近年は競争激化によりリード獲得も厳しさを増しているのが実情です。

そのため、企業の存在価値やカルチャーを明確にし、知名度を高めていくことが欠かせません。

❶ 採用難・離職率の増加で「働く理由」が問われているとき

BtoB企業は「知名度の低さ」により応募数が集まりにくく、優秀な人材を惹きつけにくい構造的な課題を抱えています。

また「待遇」や「賃金」の引き上げも「待遇チキンレース」の様相を呈し、結局は同業他社と同質化し「選ぶ理由」になりずらくなっています。

これからは「自社ならではの選ばれる理由」としてパーパスやカルチャーに共鳴できるかどうかが採用・定着の大きな決め手となるため、採用ブランディングが不可欠です。

❷ 営業活動が価格競争に陥り、差別化ができなくなってきたとき

価格競争に陥り、技術力やコストだけでは差別化が難しくなってきた局面では、ブランディングによって「選ばれる理由」を明確化することが、営業活動の突破口となります。

❸ リード獲得効率が悪化し、展示会・広告頼みが限界なとき

展示会や広告頼みのリードジェネレーションが通用しにくくなり、マーケティング効率が悪化しているケースも増えています。

期待できるブランドとして認知されることが、指名検索やインサイドセールスの成果を底上げします。

❹ 経営体制刷新や中期経営計画の見直しタイミング

新社長就任や中期経営計画の刷新時は、社会からの注目を集めやすく、組織の方向性を内外に示す絶好の機会です。

企業ブランディングを軸に「自社の事業を通して、どんな社会を目指すのか」を共有することで、期待を高めることができます。

❺ 経営統合・事業変革・リブランディングの局面

M&Aや事業再編の際には、単なる規模拡大やロゴ変更にとどまらず、統合後の存在価値を再定義することが、ステークホルダーの不安を払しょくし、新たな期待獲得の鍵になります。

❻ サプライチェーン再編や“共創パートナー”ニーズが高まっているとき

取引先との関係が「供給元」から「共創パートナー」へと進化する時代です。BtoBブランディングを通して新たな期待と信頼を生み、持続的なパートナーシップを築くことが可能になります。

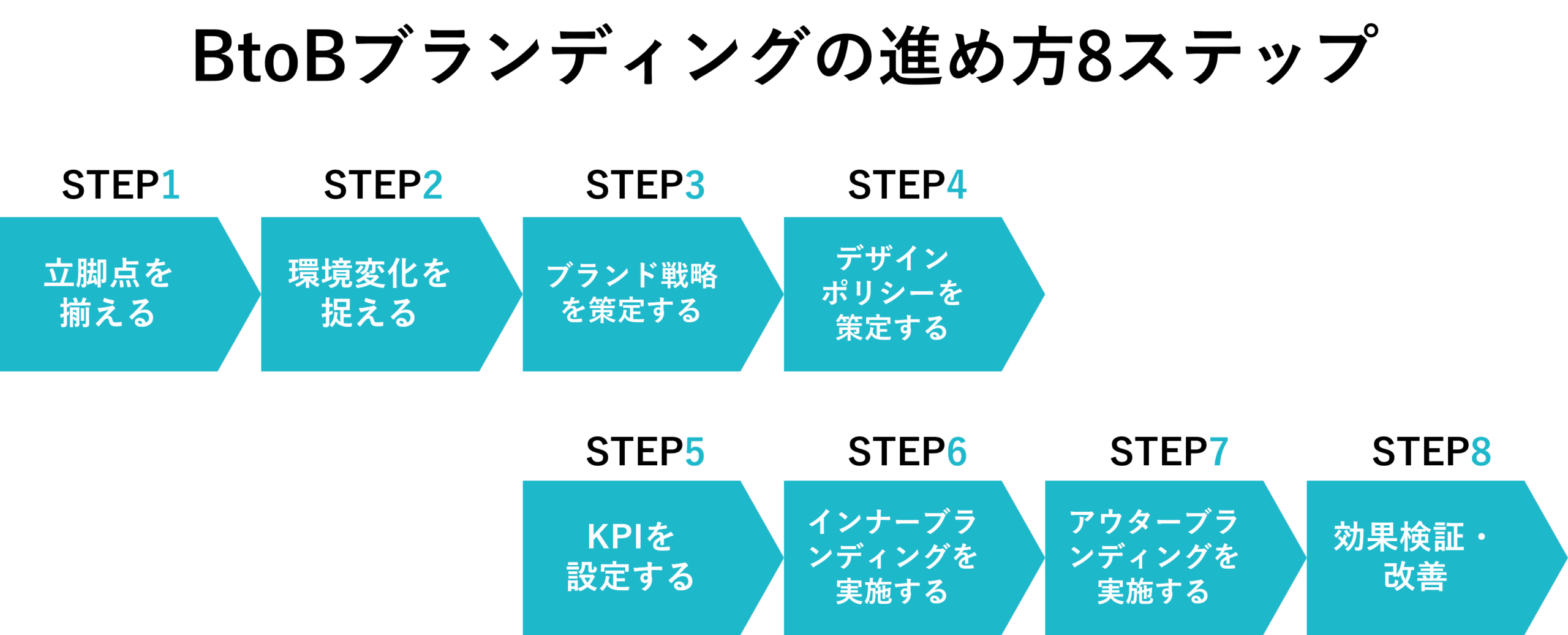

BtoBブランディングの進め方|戦略設計からインナー・アウター施策、KPI運用まで

BtoBブランディングは「ロゴ刷新」や「広告改善」のような単発施策ではなく、経営・採用・営業・広報を横断した全社戦略 です。

ここでは、実務でそのまま使える BtoBブランディングの進め方・完全ロードマップ を8つのステップで解説します。

❶ STEP1|パーパス・ビジョン・価値観の共通認識をつくる

BtoBブランディングの最初のステップは、“企業としてどこへ向かうのか” を全員で揃えることです。

-

-

- パーパス(存在意義)の言語化

- ビジョン・価値観の整理

- ブランディングの目的共有

- 経営層と現場の認識合わせ

-

ここが曖昧なままだと、営業・採用・広報がすべてバラバラのメッセージを発信してしまい、ブランドが育ちません。

❷ STEP2|PEST・3C分析で外部環境とブランド機会を捉える

次に、外部・内部環境を徹底的に整理し、“どの市場機会を取りに行くか”を明確にします。

-

-

- PEST分析で外部環境(政治・経済・社会・技術)を把握

- 3C分析で顧客・競合・自社を比較

- 強み・弱み・期待されている価値を整理

-

このステップで「どの潮流に乗るべきか」「どの顧客価値が伸びるか」が見えてきます。

❸ STEP3|BtoBならではのブランド戦略と提供価値を設計する

ここではBtoB特有の強みと顧客課題を結びつけて、ブランドの提供価値=Why Us(なぜ自社なのか)を明確にします。

-

-

- ブランドパーパス

- ブランド価値(バリュー)

- ターゲット企業のペルソナ

- 選ばれる理由(差別化要素)

- 競争優位性のストーリー化

-

このステップが曖昧だと、結局 “言い換えただけのキャッチコピー” で終わり、成果につながりません。

❹ STEP4|デザインポリシーとVI設計で「信頼」を可視化する

ブランド戦略が定まったら、次はそれを“視覚化”します。

-

-

- ロゴ・VI(ビジュアルアイデンティティ)

- コーポレートサイト設計

- トーン&マナー

- 営業資料のデザイン統一

- SNSや採用ページの世界観統一

-

BtoB企業では、信頼性を視覚で伝える設計 が極めて重要です。

❺ STEP5|営業・採用に効くブランドKPIを設定する

ブランディングは“測れない”と思われがちですが、数値化が可能です。

◎ 営業KPI

-

-

- 指名検索数

- 商談率

- 受注率

- 平均単価

- LTV

-

◎ 採用KPI

-

-

- 応募数

- 内定承諾率

- 定着率

-

◎ 組織KPI

-

-

- エンゲージメントスコア

- 理念浸透度

-

こうした定量化により、社内の合意も得やすくなります。

❻ STEP6|インナーブランディングで営業・現場が一貫して語れる状態へ

ブランドはまず“社内”から浸透させなければ機能しません。

-

-

- パーパス研修

- 各部門ごとのストーリー落とし込み

- 営業トークスクリプトの統一

- マネージャー層の理解促進

-

社員が一貫してブランドを語れる状態になったとき、初めて“営業結果”に直結するブランディングが実現します。

❼ STEP7|オウンドメディア・広告・展示会・資料などのアウターブランディング施策

インナーが整ったら、外部に向けてブランドを発信します。

-

-

- コーポレートサイト

- オウンドメディア

- ホワイトペーパー

- ウェビナー

- 展示会・カンファレンス

- SNS(LinkedIn/X)

- PR・採用広報

-

短期のリード獲得だけでなく、“信頼を積み上げる情報発信” を継続するのがポイントです。

❽ STEP8|定量×定性で効果検証し、ブランドを継続的に改善する

成果を測り、戦略全体を継続的に改善します。

-

-

- KPIの定期モニタリング

- 顧客インタビュー

- 営業・採用現場のフィードバック

- ブランド浸透度の確認

- 必要に応じた戦略再定義

-

ブランドは“ローンチして終わり”ではありません。市場変化に合わせて進化させることで、企業価値は高まっていきます。

BtoBブランディングのよくある失敗例|うまくいかない原因と改善ポイント

BtoBブランディングは、中長期で企業の信頼や価値を高めるための戦略ですが、実務では以下のような課題や失敗が多く見られます。

❶ 展示会や広告に依存して終わる

短期的な展示会出展や広告施策だけに頼り、「リード獲得数は増えたが成約につながらない」というケースが典型です。ブランディングは単発イベントではなく、営業活動と一貫したストーリー設計が必要です。

❷ リード数はあるが「質」が低い

名刺獲得やフォーム流入などで数だけは増やせても、商談化率やLTVにつながらない場合があります。ブランドが「共創パートナーとしての価値」を示せていないと、価格競争リードばかりが集まってしまいます。

❸ ロゴやスローガン刷新で終わってしまう

「デザインを変えた=ブランディング完了」と誤解するパターンです。BtoBにおいては、顧客や仕入れ先が重視するのは見た目ではなく、パーパス・カルチャー・姿勢の一貫性です。

❹ 営業や現場がブランドを語れない

ブランドが経営層だけの言葉にとどまり、営業現場や現場ユーザーへの説明に活かされない場合、顧客は「価格と条件」しか比較材料を持てません。

営業やカスタマー接点でブランドを語れる状態にしなければ、成果には直結しません。

❺ KPI不在で成果が見えず頓挫

「ブランドは数値化できない」と考え、KPIを設定しないまま進めると、社内合意が得られず途中で止まってしまいます。商談率・受注率・採用応募数・離職率改善など、営業や人材に直結するKPIを設定することが不可欠です。

❻ 経営層の本気が伝わらない

経営層が「広告の延長」と捉えたままでは、社員や顧客にすぐに見抜かれます。トップ自らがパーパスを自分の言葉で語り、行動で示すことが信頼の源泉になります。

BtoBブランディングFAQ|意味・必要性・費用・KPIのよくある質問

Q1. BtoBブランディングとBtoCブランディングの違いは?

BtoCは「商品が好きだから買う」が中心ですが、BtoBは「この企業となら共創できる」と思わせることが重要です。つまり、顧客・仕入れ先・協業先から共創パートナーとして選ばれる理由をつくるのがBtoBブランディングです。

Q2. 中小規模のBtoB企業にも必要ですか?

はい、むしろ中小BtoB企業こそ必要です。広告投資に頼れない分、理念やカルチャーへの共感が採用や取引条件を左右します。価格競争から脱却し、信頼で選ばれるための基盤がブランディングです。

Q3. 費用や期間はどれくらいかかりますか?

規模や範囲によって大きく異なります。

-

-

- ロゴやVI刷新など限定的な取り組み:数百万円、3〜6か月

- パーパス策定からインナー/アウター施策まで含む全社的プロジェクト:数千万円、1〜2年

特にBtoBでは営業・採用現場での浸透に時間を要するため、中長期的な視点が欠かせません。

-

Q4. 効果測定はどう行えばよいですか?

BtoBブランディングは「数値で追えるKPI」を設定することが成功のカギです。例えば:

-

-

- 営業関連:リード獲得数だけでなく「ブランド認知率」「商談率」「受注率」「LTV」

- 採用関連:応募数、内定承諾率、定着率

- 社内関連:エンゲージメントスコア、理念共感度

-

さらに、顧客や社員インタビューといった定性的な声も組み合わせて検証することで、改善の精度が高まります。

まとめ|BtoBブランディングで“選ばれ続ける企業”になる方法

BtoBブランディングは、単に「選ばれる理由」をつくる取り組みではありません。企業の存在意義やカルチャーを示すことで、顧客・仕入れ先・協業先・従業員といったすべてのステークホルダーと共鳴と共創を生む理由を築く営みです。

その結果、企業は「価格」や「機能」だけでは測れない信頼を獲得し、長期的な取引・協業・採用・定着につながる持続的な成長基盤を整えることができます。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です 。

-

-

- ブランドの”価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品、サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き

-