ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.10.03

企業ブランディングとは?意味・効果・進め方を徹底解説【失敗例とFAQ付き】

本記事の要約

企業ブランディングは、企業の存在価値を明確化し、社外の信頼と社内のエンゲージメントを同時に高める経営戦略です。

背景・定義・商品との違い、効果(LTV・採用・ESG等)、着手のタイミング、8ステップの進め方、失敗回避の要点とFAQまでを網羅し、「選ばれ続ける理由づくり」について解説します。

目次

-

① 企業ブランディングが今必要な理由|人材難・ESG・DX時代の前提

-

② 企業ブランディングとは何か|意味・目的と「企業の存在価値」の基本

-

③ 企業ブランディングの6大メリット|知名度・価格プレミアム・LTV・採用・ESGまで総整理

-

④ 企業ブランディングを始めるベストタイミング|採用難・M&A・IPO・中計刷新・周年ほか

-

⑤ 企業ブランディングの構成要素|Brand PRISMで「選ばれ続ける理由」を設計する

-

⑥ 企業ブランディングの進め方8ステップ|戦略設計からインナー/アウター、KPI運用まで

-

⑦ 企業ブランディングの失敗事例とよくある課題|成功させるためのポイント

-

⑧ 企業ブランディングのよくある質問FAQ|中小企業への必要性・費用・期間・KPIの目安

-

⑨ まとめ|企業ブランディングは未来の成長基盤となる戦略

-

⑩ 【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

企業ブランディングが今必要な理由(なぜ今コーポレートブランディングなのか)

近年、企業を取り巻く経営環境は大きく変化しています。

人材難の深刻化、ESG対応へのプレッシャー、そしてDX(デジタルトランスフォーメーション)競争の加速。

これらは一過性のトレンドではなく、「これからの企業がどう選ばれ続けるか」を左右する、構造的な経営課題になっています。

こうした時代背景のなかで、あらためて重要性が高まっているのが「企業ブランディング(コーポレートブランディング・企業ブランド戦略)」です。

これまでのように「商品やサービスのスペックや価格」だけで勝負するのではなく、

- この会社は何を目指しているのか

- どんな姿勢・価値観でビジネスをしているのか

- 社会や顧客に対してどんな約束をしているのか

といった 「企業そのもののブランド」 が、選ばれる決め手になりつつあります。

顧客や投資家だけでなく、従業員・求職者・パートナー企業・金融機関など、あらゆるステークホルダーが、

- 「なぜ、この企業と関わるべきなのか?」

という視点で企業を選ぶ時代です。だからこそ今、企業ブランディング戦略をどう設計し、どう実行するか が、経営の重要テーマになっています。

れから企業ブランディングを始めたい方・見直したい方が、基本から実務レベルまで理解できるように わかりやすく解説していきます。

「企業ブランディングとは何か」「企業ブランディングの効果・メリット」「企業ブランディングの進め方・やり方」が一通りわかる入門ガイドです。

企業ブランディングとは何か|意味・目的と「企業の存在価値」の基本

❶ 企業ブランディングの定義と役割(企業ブランディングとは?)

企業ブランディング(コーポレートブランディング)とは何か。

企業ブランディングとは、企業そのものを「社会に示す存在価値」として確立し、企業が長期的に選ばれ続ける理由を構造的につくる取り組みを指します。

商品やサービス単位のブランディングが、「機能や品質の差別化」「売れる理由」をつくることを主軸とするのに対し、企業ブランディングは、

- この会社はどんな存在なのか

- どんな価値観や姿勢でビジネスをしているのか

- 社会に対してどんな役割を果たそうとしているのか

といった「企業の在り方そのもの」を社会に伝え、信頼と期待を積み上げていくためのブランディング です。

その意味で、企業ブランディングは単なるイメージ戦略やプロモーション施策ではなく、経営戦略と一体となって進めるべき全社的な取り組みだと言えます。経営理念やパーパス(社会的な存在価値)を土台に、

- 言葉(パーパス・メッセージ)として言語化し

- デザイン(ロゴ・VIなど)として視覚化し

- 組織・施策・顧客体験に落とし込み、社内外に浸透させる

ことで、企業は「なぜ存在するのか」「どんな価値を提供するのか」を、社会全体との共通言語として示すことができます。

中小企業であっても大企業であっても、企業規模を問わず必要な経営の土台が企業ブランディングです。

❷ 商品ブランディングとの違い:「売れる理由」と「選ばれ続ける理由」

商品ブランディングと企業ブランディングの違いは、次のように整理できます。

◎ 商品ブランディング

- 対象:個別の製品・サービス

- 目的:市場で「その商品が選ばれる理由」をつくる

- 例:飲料ブランド、家電ブランド、アプリ単体のブランド など

◎ 企業ブランディング(コーポレートブランディング)

- 対象:企業全体・グループ全体

- 目的:企業そのものが「どんな存在として選ばれるか」を定義し、実現する

- 例:AppleはiPhoneだけでなく、「創造性を刺激し続ける企業」として選ばれる

つまり、

- 商品ブランディング:「売れる理由」をつくる取り組み

- 企業ブランディング:「長期的に選ばれ続ける理由」をつくる取り組み

という違いがあります。商品ブランドが入れ替わっても、企業ブランドへの信頼が強ければ、新しい事業やサービスにも期待してもらえます。ここに、企業ブランディングを戦略的に育てる意義があります。

❸ パーパス経営と企業ブランディングの関係(パーパス経営×コーポレートブランディング)

近年注目されるパーパス経営と企業ブランディングは、切り離せない関係にあります。

- 経営層にとって:

「企業として社会にどんな価値を提供するのか」を示す意思決定の指針 - 採用の文脈では:

「なぜこの会社で働くのか」という仕事の意味づけ - 従業員にとっては:

「自分の仕事が社会とどうつながっているのか」を実感できる働く意味の再定義

企業ブランディングとは、言い換えれば、

- 経営理念・パーパスを社会と共有し、事業活動を通じて実現していく取り組み

とも言えます。パーパスが単なる「きれいな言葉」で終わるか、「日々の行動と成果に結びついたブランド」になるかは、企業ブランディングの設計と実行にかかっているのです。

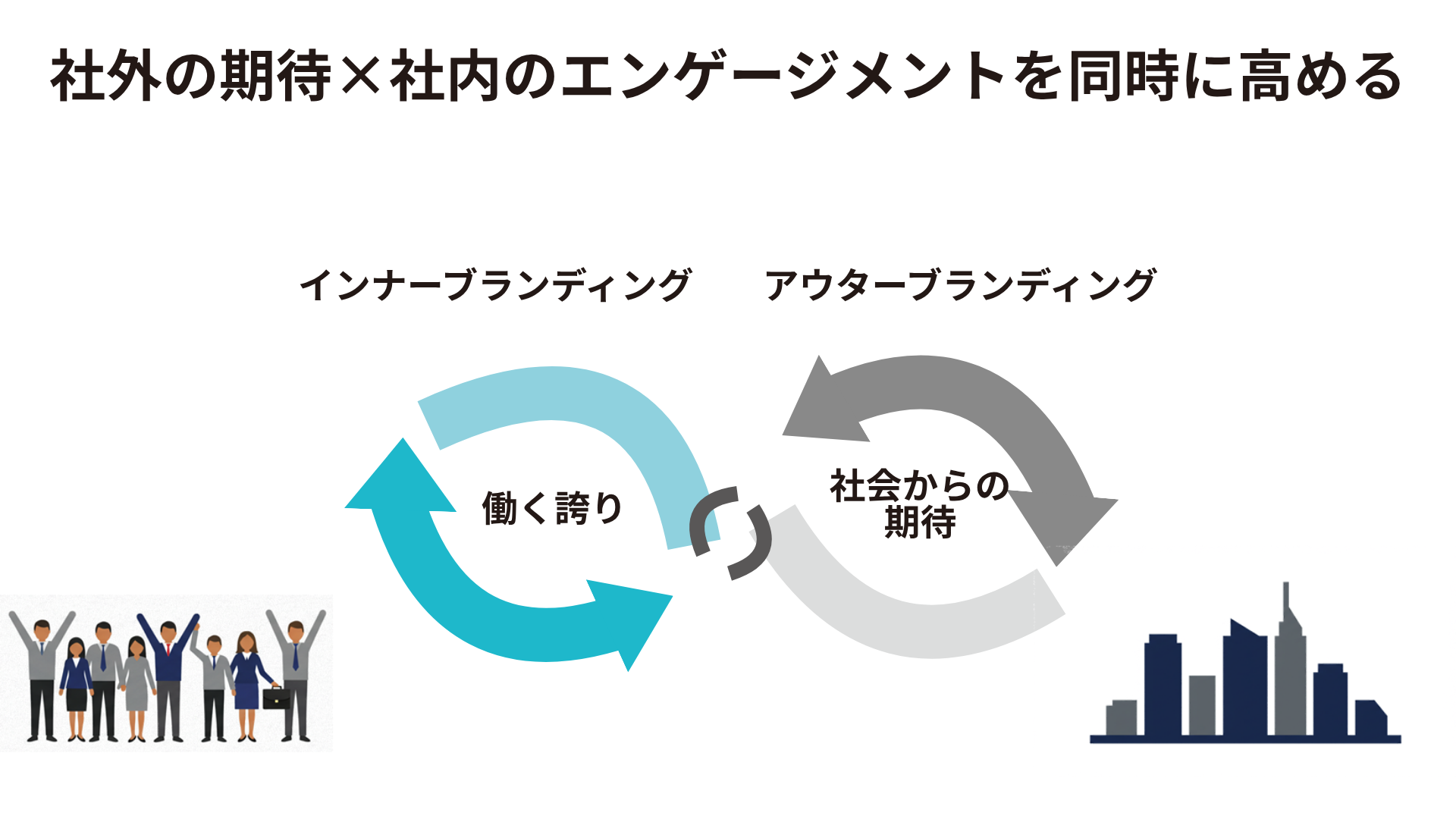

❹ 企業ブランディングの効果とは|社外の期待と従業員エンゲージメントを同時に高める

企業ブランディングの特徴は、社外(マーケット・投資家・社会)と社内(従業員・採用)の両方に効果をもたらす ことです。

◎ 社外への効果(顧客・投資家・社会)

強い企業ブランドは、

- 顧客からの期待が高まり、価格競争から解放される

- 「この会社の商品だから安心して選べる」という信頼が蓄積する

- 短期キャンペーンでは得られないブランドロイヤルティが育つ

さらに、投資家にとってブランドは、

- 「この企業が長期的に価値を生み続けられるかどうか」

を見極める重要なシグナルです。ESG・サステナビリティに前向きな姿勢を、企業ブランディングを通じて一貫して示すことで、社会的評価が高まり、業界内でのポジションも強固になります。

「ESGに強い企業ブランディング」「サステナビリティと企業ブランド」を両立させることが、今後ますます重要になります。

◎ 社内への効果(従業員・採用・組織)

一方で、企業ブランディングは社内にも大きな効果をもたらします。

- 従業員に「この会社で働く意味」が生まれる

- 給与や待遇だけでない 誇りとモチベーションの源泉 になる

- 企業のパーパスや価値観が「社内の共通言語」になり、部門を超えて組織文化を統一できる

採用の面では、

- 「この会社で働きたい」と思わせるブランド力

- パーパスに共感する人材が集まりやすくなる

といった形で、採用ブランディングの核 として機能します。このように企業ブランディングは、

- 社外に向けたアウターブランディング

- 社内に向けたインナーブランディング

の両輪で成り立っています。

外向けの発信だけを強化しても、中身が伴わなければ「見せかけのブランディング」として信頼を失います。逆に、社内だけを見ていても、社会や市場との共鳴は生まれません。

内と外の両面を同時に動かすことで初めて、企業ブランドは持続的な力を発揮するようになるのです。

企業ブランディングの6大メリット|知名度・価格プレミアム・LTV・採用・ESGまで総整理

企業ブランディングの最大の目的は、「選ばれ続ける理由」をつくり、企業の持続的な成長を加速させることにあります。その効果は大きく分けて顧客・市場・人材・社会の4つの領域に広がります。

ここでは、企業ブランディングのメリットを6つに整理して解説します。

❶ メリット1:顧客ロイヤルティ向上とLTV(顧客生涯価値)最大化

強い企業ブランドは、単なる知名度アップにとどまりません。顧客にとっての「唯一無二の存在 になることで、

- 競合より先に想起される(ブランド想起率の向上)

- 多少価格が高くても選ばれる(価格プレミアムの獲得)

- 一度きりではなく、長期的に取引が続く(LTVの最大化)

といった効果を生み出します。

企業ブランディング は、単発のプロモーションでは到達できない領域で顧客との関係を深め、価格競争から解放された、安定的な売上基盤の構築につながるのです。

❷ メリット2:新規事業・アライアンス創出とブランド拡張

企業ブランディングは、既存事業だけでなく、新規事業やアライアンスの可能性を広げます。

◎ 既存のブランド力を活かした ブランド拡張

例:Appleは、スマートフォンからウェアラブル、サブスクリプションサービスへ展開

◎ 協業・アライアンスの増加

「信頼できる企業ブランド」と認識されることで、自然と協業の声がかかりやすくなる

◎ 仕入れ条件・取引条件の改善、広告依存度の低下

信頼されるブランドは、広告を大量投下しなくても選ばれやすくなります

企業ブランディングに投資することは、「事業の選択肢を増やす投資」「将来の新規事業を生み出す土台づくり」でもあります。

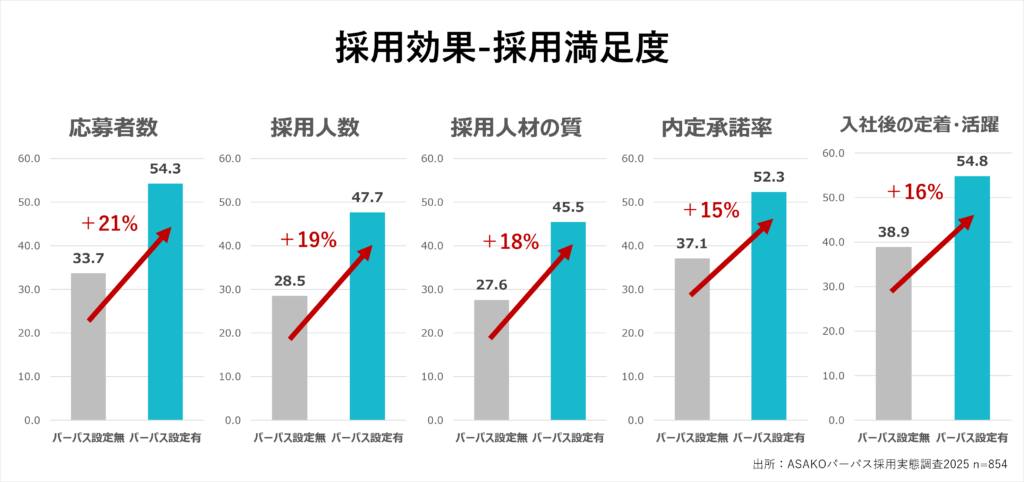

❸ メリット3:採用ブランディング強化と「選ばれる企業」化

人口減少と人材難の時代において、企業ブランディングは採用ブランディングの中核となります。

今の求職者は、給与や待遇だけでなく「この会社で働くことにどんな意味があるのか?」を重視する傾向が強くなっています。

私たちASAKOの独自研究でも、パーパスを起点とした企業ブランディングは、

- 「なぜこの会社を選ぶのか」という志望理由の質を高める

- 自社にフィットする優秀な人材の獲得につながる

ことがわかっています。「採用がうまくいかない」「内定辞退が増えている」と感じている企業ほど、採用広報の前に企業ブランディングの見直しが必要です。

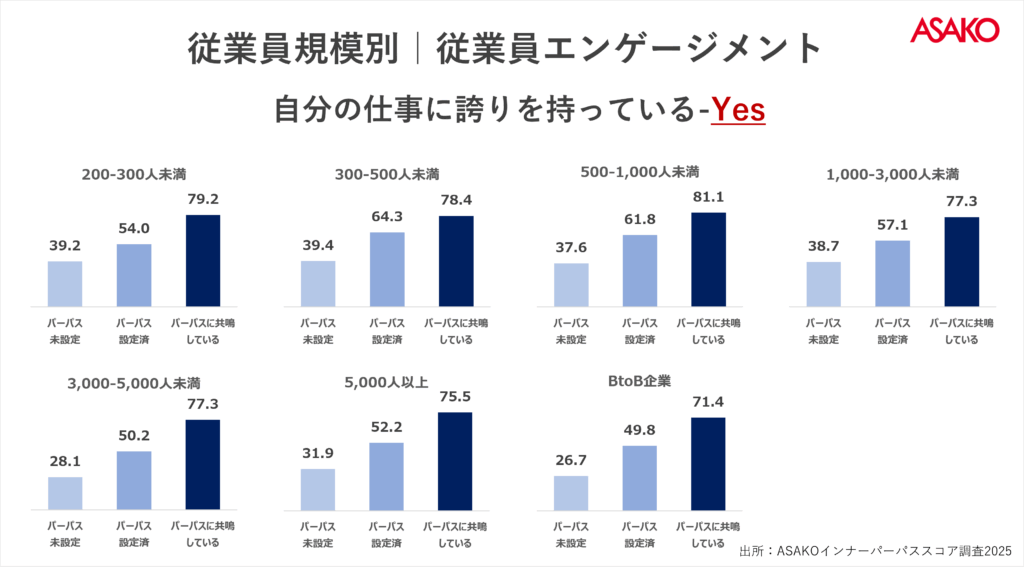

❹ メリット4:従業員エンゲージメント向上と離職防止

企業ブランディングは、今いる従業員のエンゲージメント向上にも直結します。

- パーパスが共有され、「働く意味」を再定義できる

- 自分の仕事が社会や顧客の価値創出につながっている実感が持てる

- 会社への誇りとモチベーションが高まり、離職防止にもつながる

単なる福利厚生ではなく、「この企業で働いていること自体が誇りになる状態」をつくるのが、企業ブランディングの大きな価値です。

❺ メリット5:組織カルチャーの統一と一体感の醸成

企業ブランドは、社内における 「共通言語」 として機能します。

- パーパスや価値観に基づいた判断基準が部門を超えて共有される

- 「自部門の目標」ではなく「企業としての約束」に沿った意思決定ができる

- バラバラに見えがちな施策が、一つのストーリーとしてつながる

その結果、散発的な施策の乱立ではなく、一貫性のある組織文化を形づくることができます。

❻ メリット6:ESG・サステナビリティ対応と企業価値向上

ESG投資やサステナビリティ志向の高まりの中で、「この企業は、社会に対してどんな存在価値があるのか?」は、ますます厳しく問われるようになっています。明確なパーパスと企業ブランディングがあれば、

- どのような未来に貢献するビジネスなのか

- どんな価値観・ガバナンスで意思決定しているのか

- ステークホルダーとどう向き合っているのか

を一貫したストーリーとして発信できます。

これは、投資家・金融機関・大手取引先・地域社会からの信頼向上 に直結し、長期的な企業価値(コーポレートバリュー)の向上につながります。

企業ブランディングを始めるベストタイミング(着手のきっかけ9選)

企業ブランディングは「やらなければならない課題」として突然立ち上がることもあれば、「次の成長に向けての仕掛け」として戦略的に取り組まれることもあります。

では、実際にどのようなタイミングがきっかけになるのでしょうか。ここでは、企業が ブランディングに本格的に着手すべき9つの代表的タイミングを解説します。

❶ タイミング1:採用難・離職増加に直面したタイミングき

人材獲得競争が激化するなかで、「給与や待遇だけで人材を惹きつけようとしても、限界がある」という状況は多くの企業で顕在化しています。

また、採用しても早期離職が相次ぐ場合、「なぜこの会社で働くのか」という意味づけを再設計する必要性から企業ブランディングに踏み出すケースがあります。

採用課題・人材定着課題は、企業ブランディング見直しのサインとも言えます。

❷ タイミング2:新社長就任・経営体制変更のタイミング

経営トップの交代は、企業の方向性を示す絶好の機会です。新社長が打ち出す「新しい旗印」を社内外に浸透させる手段として、企業ブランディングが活用されます。

- パーパスの再定義

- 新ビジョン・中期経営計画との整合

- メッセージ・ストーリーの再設計

など、トップ交代と同時に企業ブランドを再構築するプロジェクトが動き出すことも少なくありません。

❸ タイミング3:経営統合・買収・スピンアウト時のブランド再定義

経営統合や買収は単なる規模拡大だけでなく、企業が社会に示す存在価値=パーパスを再定義する好機です。

社名やロゴ刷新を含めたブランド統合は、社員にとっては「働く意味」の再確認となり、顧客や株主にとっては「この統合がもたらす価値」を理解するシグナルとなります。

M&A・経営統合・事業分社化と企業ブランディングはセットで検討すべきテーマです。

❹ タイミング4:新中期経営計画(中計)を策定・見直しのタイミング

事業ポートフォリオの見直しや投資戦略の転換点においては、単なる数値目標ではなく「なぜこの方向に進むのか」を社内外に説明する必要があります。

企業ブランディングは、その戦略の一貫性を可視化し、中計に「ストーリー」と「存在価値」の文脈を与える役割を担います。

❺ タイミング5:ESG・サステナビリティ対応を本格化するとき

社会的責任への対応は、もはや選択肢ではなく前提条件です。ESGに真剣に取り組む企業ほど、「社会と共鳴する姿勢」を明確に打ち出すために企業ブランディングを強化しています。

サステナビリティ報告書や統合報告書と、企業ブランドの一貫性をどう持たせるかが重要なテーマになります。

❻ タイミング6:IPO・上場準備フェーズでの企業ブランディング

IPOの際には、投資家・顧客・従業員・地域社会など幅広いステークホルダーに「なぜこの企業が社会に必要なのか」を伝える必要があります。

業ブランディングは、単なる資金調達を超えた企業価値の訴求につながります。上場準備と並行してパーパスやブランドストーリーを再整理する企業も増えています。

❼ タイミング7:創立周年の節目

創立10周年・50周年といった節目は、過去を振り返りつつ未来を描くチャンスです。

周年事業を単なる記念行事に終わらせず、ステークホルダーと「企業の存在意義を再共有する場」に変換することでブランドを強化できます。

周年ブランディングと企業ブランディングを一体で設計することがポイントです。

❽ タイミング8:社名変更・リブランディングの節目

社名変更やロゴ刷新は、企業の方向性を社会に強く印象づける契機です。しかし「見た目の刷新」で終わらせず、パーパスに基づいた再設計が伴ってこそ意味を持ちます。

- なぜ社名を変えるのか

- どんな未来を目指すのか

- 社員・顧客にどのような約束をするのか

を明確にした上で、コーポレートブランディングとして一貫したリブランディングを行う必要があります。

❾ タイミング9:事業変革・事業再生に踏み出すタイミング

既存事業の成長が鈍化したり、市場の変化に適応できずに苦戦する場面でも、企業ブランディングが必要となります。

単なる事業再生計画ではなく、「この企業は何を目指して存在し続けるのか」を示すことが、ステークホルダーの信頼を取り戻す鍵となります。

このように、企業ブランディングに取り組むきっかけは、人材・経営・市場・社会のあらゆる節目に訪れます。重要なのは、そのタイミングを「危機」ではなく「存在価値を再定義する好機」と捉える視点です。

企業ブランディングの構成要素とは?Brand PRISMフレームワーク

企業ブランディングは、「なんとなく良いイメージをつくる活動」ではありません。

誰に対して、どんな価値を、どのような姿勢で届けるのか──その 構成要素を設計図として可視化することが重要です。

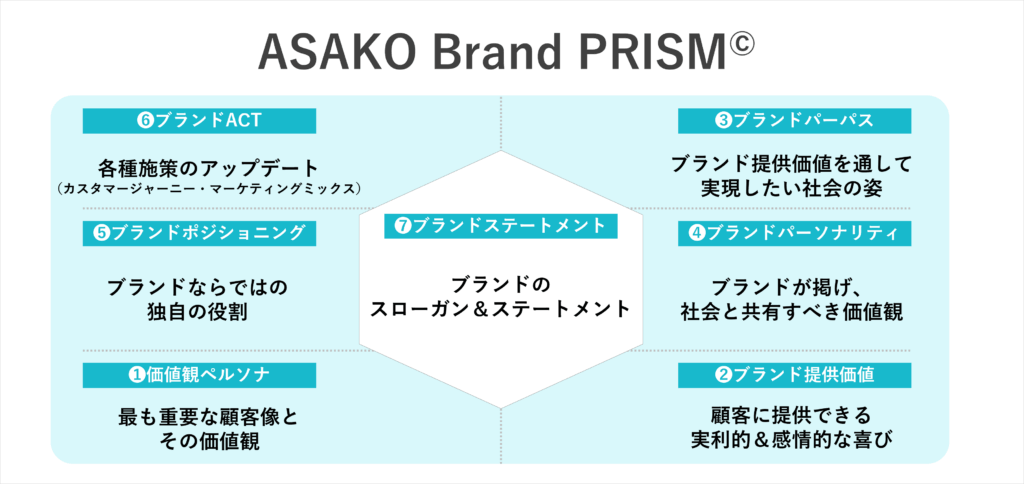

ここからは、企業ブランディングを7つの要素に分解するフレームワーク 「Brand PRISM(ブランドプリズム)」 を紹介します。Brand PRISMは、

- 誰に(ターゲット)

- 何を(ブランド提供価値)

- なぜ(パーパス)

- どんなキャラクターで(パーソナリティ)

- どこで戦うか(ポジショニング)

- どう実行するか(ブランドACT)

- どう見せるか(VI/表現)

という7つの要素を一枚のプリズムとして整理し、「企業ブランディングの構成要素」を一貫性のあるストーリーとして設計するためのフレームワークです。

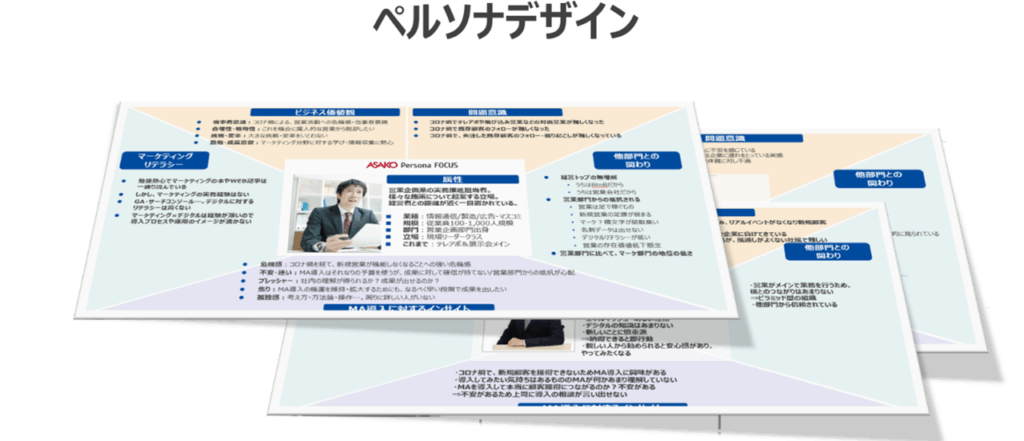

❶ ターゲットペルソナ|「誰から選ばれたいブランドか」を明確にする

最初の構成要素は ターゲットペルソナ です。

- どんな価値観や課題をもった顧客から選ばれたいのか

- どんな企業・どんな意思決定者と長期的な関係を築きたいのか

- 採用の文脈であれば、どんな志向性の人材と一緒に働きたいのか

を具体的な人物像として描きます。

ここが曖昧なまま「良いブランドをつくろう」としても、メッセージや施策は散漫になり、「誰の心にも刺さらないブランド」になってしまいます。

BtoB企業・BtoC企業・スタートアップなど、事業特性に応じてターゲットを明確にすることが重要です。

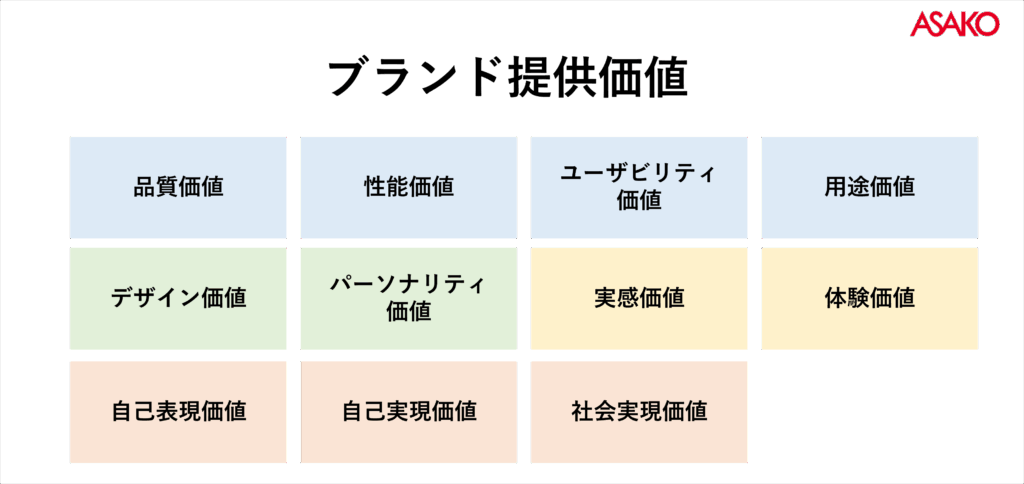

❷ ブランド提供価値|実利価値・感情価値・自己実現価値の“価値の軸”を整理する

次に整理すべき構成要素が ブランド提供価値です。ブランド提供価値は、大きく3つのレイヤーに分けて整理できます。

- 実利価値:コスト削減、生産性向上、安全性、品質 など

- 感情価値:安心感、誇り、共感、ワクワク感 など

- 自己実現価値:理想の自分に近づける、社会に貢献できる、成長実感 など

「自社は顧客にとって、どんな実利・感情・自己実現の価値を届けているのか?」を整理することで、単なる機能比較ではない“選ばれ続ける理由”としての価値の軸が見えてきます。

❸ ブランドパーパス|企業の「存在価値」を一言で言語化する

Brand PRISMの中心に位置づけられる構成要素がブランドパーパス(Purpose)です。ブランドパーパスとは、

「この企業は、なぜこの事業を通じて、どんな社会を実現したいのか?」

という 存在価値のコアメッセージ です。

- 経営陣にとっての「判断基準」

- 従業員にとっての「働く意味」

- 顧客や投資家にとっての「この企業を応援したくなる理由」

を一本の軸として結びます。企業ブランディングの構成要素をどれだけ整えても、このパーパスが空虚であれば、ブランドは「きれいに整っているけれど、心に残らない」存在になってしまいます。

❹ ブランドパーソナリティ|企業を「どんなキャラクター」として感じてほしいか

次に定義したいのが ブランドパーソナリティです。企業をひとりの人に例えたとき、

- 落ち着いていて信頼できるタイプなのか

- 革新的で挑戦的なタイプなのか

- 温かく寄り添うタイプなのか

- 職人気質で寡黙だが頼れるタイプなのか

といった「キャラクターの輪郭」を明確にします。ブランドパーソナリティは、

- コピーのトーン

- ビジュアルのテイスト

- 対応のスタンス(営業・サポート・採用)

など、すべての接点の“にじみ出方”に影響します。「らしさ」が伝わる企業ブランディングには、このパーソナリティの設計が欠かせません。

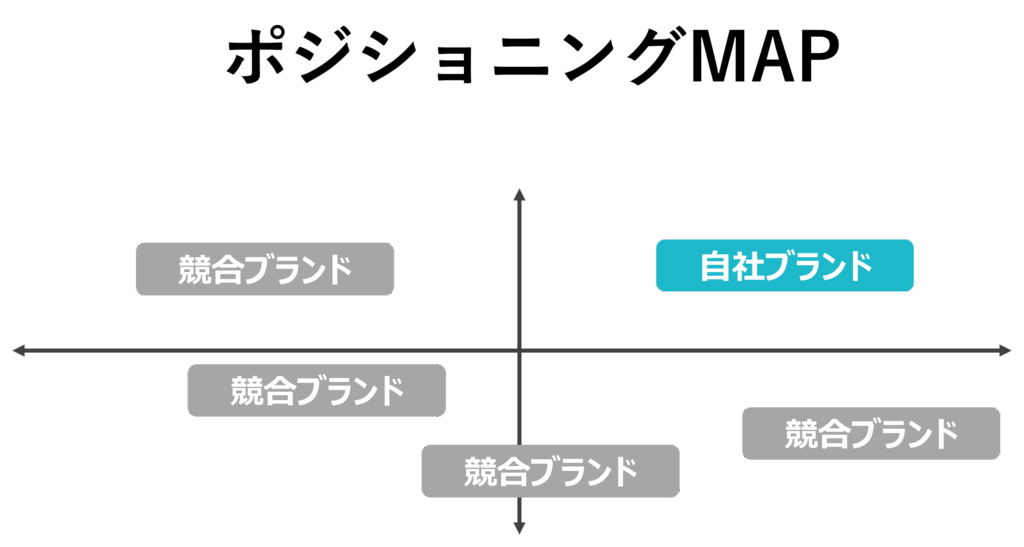

❺ ブランドポジショニング|「どの市場で、何として選ばれたいか」を決める

ブランドポジショニングは、

「比較されずに選ばれる、独自性とは何か?」

を明確にする構成要素です。たとえば、

- 価格ではなく「技術力と信頼性」で選ばれるポジション

- 大企業としてではなく「伴走力と柔軟性」で選ばれるポジション

- プロダクト単体ではなく「課題解決パートナー」として選ばれるポジション

など、「競合とどこが違うのか」を顧客の頭の中で明確に位置づけます。

ここが曖昧なままだと、ブランドパーパスや提供価値はきれいに見えていても、実際の選択の現場で 「他社との違いがわからない」 状態になってしまいます。

❻ ブランドACT|インナー・採用・ESG・マーケで「ブランドを行動に落とす」

Brand PRISMでは、「ブランドをどう行動に落とし込むか」という実装の構成要素をブランドACTとして整理します。

- インナーブランディング:パーパス浸透、ストーリーテリング、評価・制度との連動

- 採用ブランディング:採用コンセプト、EVP、採用サイト/説明会/動画など

- ESG・サステナビリティ:社会課題への取り組み、開示、ステークホルダーとの対話

- ブランドマーケティング:オウンドメディア、広告、PR、営業資料 など

「言っていること」と「やっていること」をつなぐのが、ブランドACTの役割です。ここまで落とし込むことで、企業ブランディングは単なるスローガンではなく、日々のアクションとKPIに紐づいた“動くブランド” になります

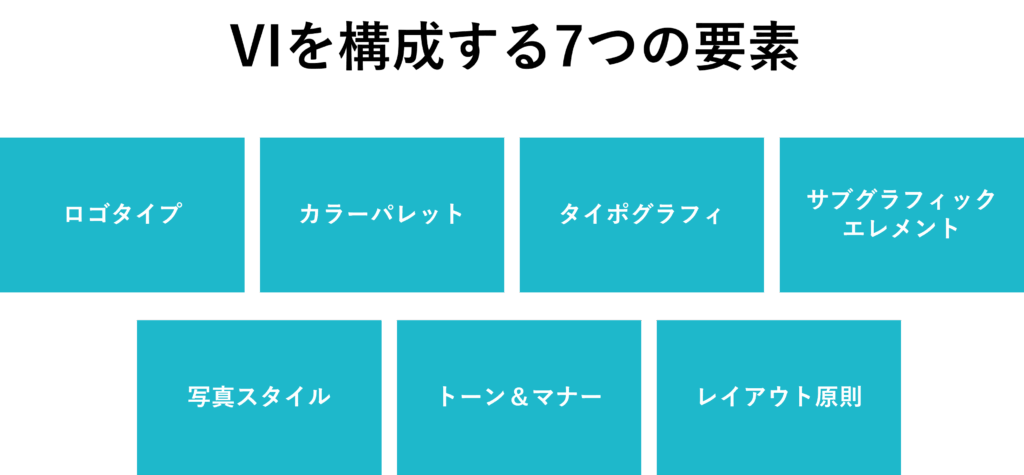

❼ VI・トーン&マナー|ブランドを一目で伝える「見た目と言葉のルール」

最後の構成要素が VI(ビジュアルアイデンティティ)とトーン&マナーです。

- ロゴ・カラー・フォント・レイアウト

- 写真やイラストのテイスト

- キャッチコピーのトーン

- 言葉遣い・メッセージの雰囲気

などの「見た目」と「言葉」のルールを統一することで、どの接点でも 「あ、この会社らしいな」と一目でわかる状態をつくります。

VIは“見た目の装飾”ではなく、これまでの構成要素(ターゲット・提供価値・パーパス・パーソナリティ・ポジショニング・ACT)を視覚と言葉に翻訳するための設計図 だと捉えるのがポイントです。

❽ Brand PRISMで「企業ブランディングの構成要素」を一枚にまとめる

ここまで見てきたように、企業ブランディングは、

- 誰に

- 何を

- なぜ

- どんな個性で

- どのポジションで

- どんな行動として

- どう見せるか

という複数の構成要素から成り立っています。

Brand PRISMは、これらを一枚のプリズムとして可視化し、経営・組織・マーケティング・採用を貫く共通言語にするためのフレームワーク です。

この「構成要素の整理」を行ったうえで、次に紹介する「企業ブランディングの進め方8ステップ」に落とし込むことで、企業ブランディングは “わかりやすい言葉” と “実行可能なプロセス” を持った戦略に変わっていきます。

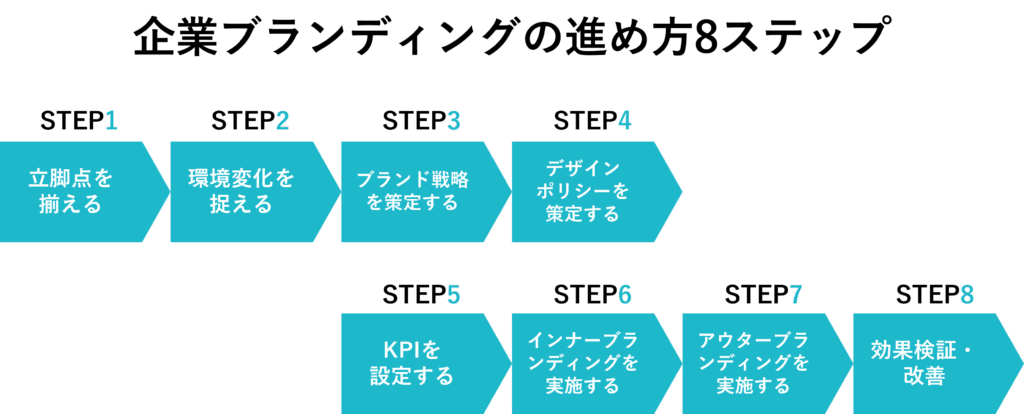

企業ブランディングの進め方8ステップ【実行プロセス・やり方】

企業ブランディングは「単なるイメージづくり」ではなく、経営戦略と一体で進める全社的なプロセスです。ここでは、実際に取り組む際の基本ステップをご紹介していきます。

❶ STEP1:企業ブランディングの目的と立脚点を揃える

企業ブランディングの取り組みを円滑に進めるためには、まずプロジェクトメンバー全員が同じ立脚点に立ち、認識や足並みを揃えることが重要です。

ここが曖昧なまま進めてしまうと、各メンバーの解釈や優先度がバラバラになり、ブランド戦略は一貫性を欠いてしまいます。

そのため、プロジェクトの初期段階で「なぜこのブランディングに取り組むのか」「企業の存在価値=パーパスや目指すビジョンは何か」を改めて言語化し、メンバー全員で共有することが欠かせません。

この共通認識が、以降の戦略立案や施策実行を進める上での羅針盤となり、プロジェクト全体の推進力を高めます。

❷ STEP2:外部環境の変化と自社の立ち位置を捉える

外部環境と自社の強みを冷静に把握するために、PEST分析(政治・経済・社会・技術の視点)や3C分析(市場=Customer、競合=Competitor、自社=Company)を行います。

これにより、社会の潮流や顧客ニーズに照らして、自社が担える独自の役割を浮き彫りにできます。

❸ STEP3:企業ブランド戦略を策定する

Brand PRISMフレームワークを活用し、ターゲット、提供価値、ブランドパーパス、パーソナリティ、ポジショニングを体系的に整理します。これにより、一貫性のあるブランドストーリーを設計できます。

❹ STEP4:ロゴ・VIなどデザインポリシーを策定する

人はまず、見た目で物事を判断します。よって、ブランドを体現するロゴやビジュアルアイデンティティ(VI)、発信のトーン&マナーを統一します。

デザインは単なる装飾ではなく、「存在価値を視覚的に伝える翻訳装置」です。ここで定めた基準が、Webサイトや広告、SNSなどあらゆる接点に反映されます。

❺ STEP5:企業ブランディングのKPIを設定する

「認知度」「採用応募数」「従業員エンゲージメント」「顧客LTV」など、成果を測る指標を明確にします。

短期的な広告効果だけでなく、中長期的なブランド資産の成長を測定する仕組みを整えることが欠かせません。

❻ STEP6:インナーブランディング施策を実施する

社内への浸透がなければブランドは空洞化します。パーパスを伝える研修、ストーリーテリング動画、デスクカードやポスターなどの施策を通じて、社員一人ひとりが「自分ごと」として語れる状態をつくります。

❼ STEP7:アウターブランディング施策を実施する

社外に向けたブランド発信では、オウンドメディアやSNS、広告を中心に「企業の存在価値を社会と共有する場」を構築します。

PRや広報活動を通じて、顧客や投資家、地域社会との共鳴を生み出します。

❽ STEP8:KPIで効果検証しブランド施策を改善する

最後に、設定したKPIを基に定量評価(数値指標)と定性評価(社員や顧客の声)を組み合わせて効果を検証します。

結果を踏まえ、ブランド戦略を柔軟に改善していくことが、持続可能な企業ブランディングには不可欠です。

企業ブランディングの失敗事例とよくある課題

企業ブランディングは中長期で企業価値を高めるための取り組みですが、実務の現場ではしばしば誤解やつまずきが見られます。ここでは、代表的な課題と失敗例をご紹介します。

❶ 失敗例1:ロゴ刷新だけで終わる「見た目だけブランディング」

「ブランド=デザイン」という誤解から、ロゴやスローガンを刷新するだけでプロジェクトを完了してしまうケースがあります。

見た目の変更だけでは社員や顧客の意識は変わらず、結果としてブランドは表層的な取り組みにとどまってしまいます。

❷ 失敗例2:広告施策に矮小化される「マーケ頼み」状態

経営層がブランディングを「広告の延長」と捉えていると、その姿勢は社員や社会にすぐに見抜かれてしまいます。経営層自身がパーパスを自らの言葉で語り、行動で示さなければ、ブランドは単なる空中戦に終わります。

❸ 失敗例3:社員が自分事化できないインナーブランディング不在

ブランドを掲げても、現場の社員が「自分には関係ない」と感じてしまえば、実際の顧客接点でブランドは体現されません。

インナーブランディングによって「働く意味」や「日常業務とのつながり」を示すことが欠かせません。

❹ 失敗例4:短期広告に依存し長期ブランド育成が止まる

一時的な広告キャンペーンやプロモーションに頼るだけでは、持続的なブランド価値は築けません。ブランドは「社会に存在する理由」を長期的に磨き続ける営みであり、広告はその一部にすぎません。

❺ 失敗例5:KPI不在で成果が見えずプロジェクトが頓挫する

「ブランドは測れないもの」と考えてしまい、成果指標(認知度、採用応募数、従業員エンゲージメント、LTVなど)を設定しないケースも失敗の典型です。

定量・定性の両面でKPIを設定することが、継続的な改善と投資判断を可能にします

このような失敗に共通するのは、「ブランドを経営そのものとして捉えていない」点です。企業ブランディングを単なるマーケティング施策に矮小化せず、経営・組織・文化を含む全社的な取り組みとして推進することが不可欠です。

企業ブランディングのよくある質問FAQ(Q&A)

Q1. 企業ブランディングと商品ブランディングの違いは?

企業ブランディングは企業全体の存在価値や信頼を社会に示す取り組みであり、長期的に「選ばれ続ける理由」をつくることを目的としています。

一方、商品ブランディングは製品やサービス単位で市場での差別化を図るものです。両者は相互に影響しますが、企業ブランディングが根幹にあることで商品ブランドの持続性も高まります。

Q2. 中小企業でも必要ですか?

はい、中小企業こそ企業ブランディングが重要です。

大手企業のように広告投資に頼れないからこそ、企業の信頼性や理念への共感が採用や取引条件を左右します。

地域社会や顧客との関係を築く上でも、企業ブランディングは「規模ではなく存在価値」で勝負する武器となります。

Q3. 費用や期間はどれくらいかかる?

企業ブランディングは目的や規模によって大きく異なります。

ロゴ刷新やVI設計などのデザイン面にとどまれば数百万円規模、パーパス策定やインナー・アウターブランディングを含む全社的プロジェクトであれば数千万円単位に及ぶこともあります。

期間も短期的な刷新で3〜6か月、中期的な浸透施策まで含めれば1〜2年を想定するのが一般的です。

Q4. 効果測定はどう行う?

KPIを明確に設定することが鍵です。例えば:

- 認知度(ブランド想起率、メディア露出数)

- 採用関連(応募数、内定承諾率、離職率改善)

- 従業員関連(エンゲージメントスコア、理念共感度)

- 顧客関連(LTV、リピート率、NPS)

これらを定量的に追いながら、定性的な声(社員アンケート、顧客インタビュー)も組み合わせることで、ブランド施策の成果を正しく検証できます。

まとめ|企業ブランディングは未来の成長基盤となる戦略

企業ブランディングとは、単なるマーケティング手法やロゴ刷新ではなく、未来の成長基盤を築く経営戦略そのものです。

人材難やESG対応といった経営課題が深刻化する今こそ、企業は「商品やサービス」だけでなく「企業そのもの」が選ばれる理由を明確にしなければなりません。

そのための答えが、企業ブランディング=組織内外に『選ばれ続ける理由』を生み出す戦略です。顧客からの信頼、投資家からの評価、従業員の誇りとエンゲージメント──そのすべてを結びつける軸がブランドです。

いま取り組むかどうかが、数年後の競争力を大きく左右します。ぜひ、自社の存在意義を見直し、次の一歩を踏み出してください。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です 。

- ブランドの”価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品、サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き