ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.10.02

企業理念とは?パーパス・ミッション・ビジョン・バリュー(PMVV)浸透まで徹底解説

本記事の要約

近年の企業は、採用難・人的資本経営・ESG対応といった潮流の中で「なぜ存在するのか」が強く問われています。

企業理念は単なるスローガンではなく、社員の働く意味や顧客の選ぶ理由、投資家や社会からの信頼を支える基盤です。

パーパス・ミッション・ビジョン・バリューを体系的に整理し、浸透させることで、企業は時代を超えて選ばれ続ける存在へと進化します。

目次

なぜ今「企業理念」が注目されるのか|採用難・ESG対応の時代背景

近年、多くの企業が直面しているのが「人材の採用難」と「定着率の低下」です。

求人広告を出しても応募が集まらない、ようやく採用できても早期離職につながってしまう──こうした現象は、もはや一部の業界に限られた課題ではなく、日本企業全体の構造的な問題となっています。

さらに、人的資本経営の推進やESG対応といった潮流により、企業は従来のように「利益を出す」「シェアを伸ばす」といった短期的な成果だけでは評価されなくなっています。

いま社会から問われているのは、「なぜこの企業は存在するのか」「どんな未来を描こうとしているのか」という根本的な企業理念です。

この流れは、社内外のあらゆるステークホルダーに影響を及ぼしています。

社員にとっては「自分がここで働く理由」に直結し、顧客にとっては「このブランドを選ぶ理由」につながります。投資家や地域社会にとっても、理念の有無や明確さは「長期的に信頼できる企業かどうか」を見極める重要な指標となります。

逆にいえば、理念が不明確なままでは、社員は働く意味を見失い、顧客には共鳴されず、社会からの信頼も得られません。

だからこそ今、企業理念の再定義やリブランディングが、多くの企業にとって避けて通れないテーマとなっているのです。

企業理念の定義とは?意味と成り立ちをわかりやすく解説

「企業理念」という言葉は、頻繁に使われる反面、いざ「説明してください」と問われると意外と難しいのではないでしょうか。

単なる“スローガン”や“経営者の想い”にとどまらず、企業の根幹を支える思想体系、それこそが企業理念です。

「理念」という言葉は、2つの漢字から成り立っています。

- 「理」=世の中の“ことわり”を説くもの。普遍的な原理原則や、正しいと思える道理を示す。

- 「念」=常に心の中を行き来し、意識され続ける想いや信念。

この2つを合わせると「理念」とは、「常に心に往来する原理原則」を意味します。つまり、企業における理念とは、事業戦略や市場環境がどれほど変化しても揺るがない「原理原則」であり、「常に心の中で意識されるべきもの」なのです。

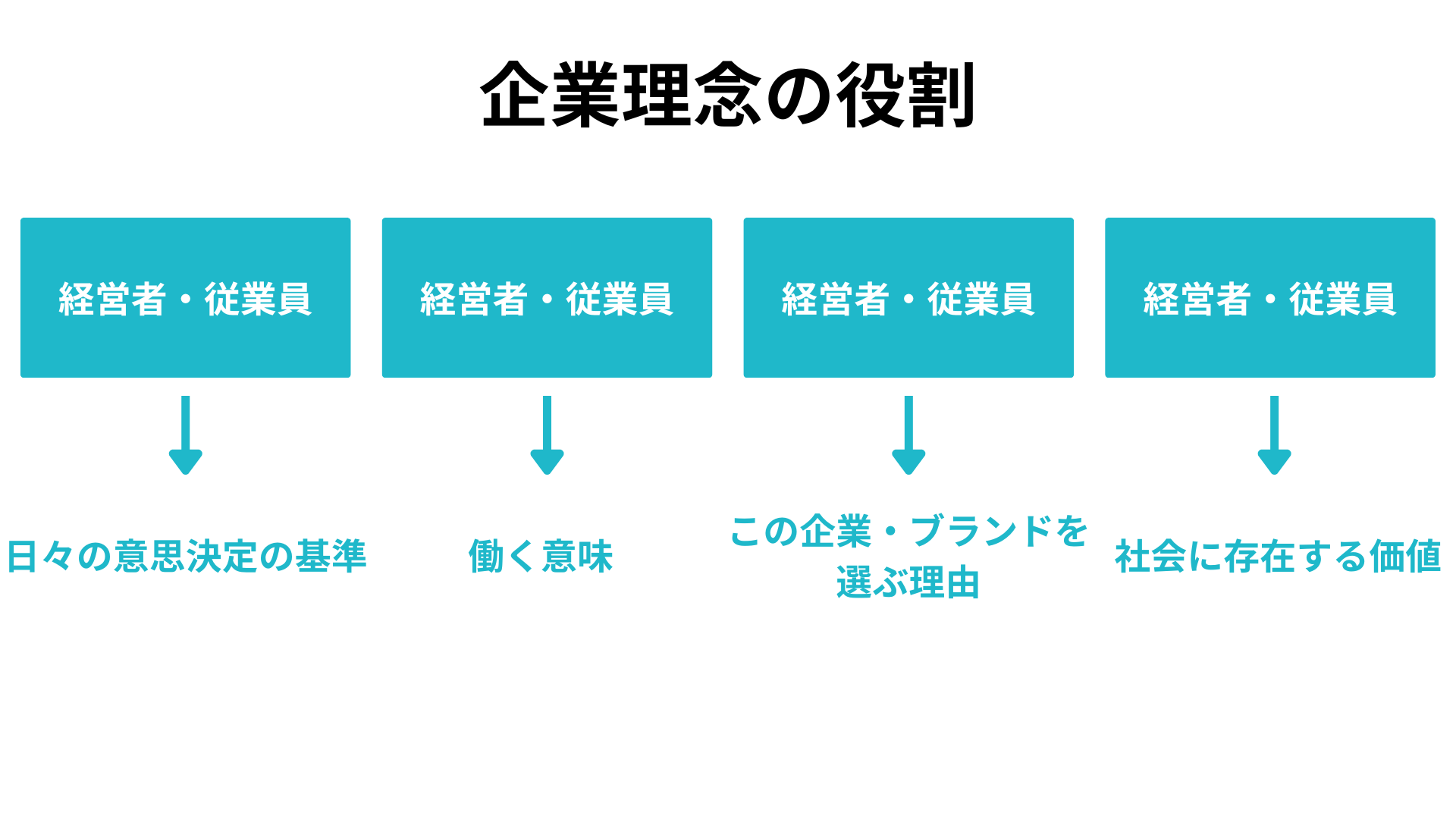

企業理念の役割|経営・採用・ブランド信頼を支える基盤

企業理念は、会社が「何をするのか」だけでなく「なぜ存在するのか」を含めて明らかにするものです。そのため、経営者だけでなく社員一人ひとりが拠り所とし、日々の意思決定の基準となるものでなければなりません。

たとえば採用活動においては、応募者が「この会社で働く意味」を感じられるかどうかの判断基準になります。顧客にとっては「このブランドを選ぶ理由」を支える軸となり、投資家や社会に対しては「この企業が社会に存在する価値」を示す証拠となります。

つまり企業理念は、経営・採用・顧客関係・社会的信頼のすべての土台であり、時代が変わっても企業が選ばれ続けるための基盤なのです。

企業理念の4つの要素:パーパス・ミッション・ビジョン・バリュー(PMVV)とは

企業理念を語る際によく登場するのが、パーパス・ミッション・ビジョン・バリューの4つです。アルファベットの頭文字をとって「PMVV」と呼ばれることもあります。

それぞれ似た言葉のように聞こえますが、それぞれが担う役割は明確に異なります。

① パーパス(Purpose)

パーパスとは、日本語に直訳すると「目的」です。いわば、企業の「社会的な目的」であり、ひいては「存在価値」を意味するものです。

企業は社会の中で「価値ある存在」でなければ、存続していくことはできません。だからこそ、企業が社会に対してどのような価値を提供し、何を実現していくかを明確に示す必要があるのです。

② ミッション(Mission)

ミッションとは「企業が果たすべき使命」のことを指し、顧客や社会に対して「どのような役割を果たすのか」を明確にするものです。

社員にとっては日々の行動指針となり、顧客にとっては「この会社が何をしてくれるのか」を理解する軸になります。

③ ビジョン(Vision)

ビジョンとは「実現したい自分たちの姿」のことを指し「私たちはどんな存在に成長していくのか?」という未来像を描くものです。

未来像を共有することで、社員に夢や希望を与え、組織全体のモチベーションを高めます。

④ バリュー(Value)

バリューとは「日々の行動や意思決定を支える価値観・信念」を指します。「何を大切にするのか」を明確にすることで、社員が迷ったときに立ち返れる基準となります。

顧客にとっても、そのブランドが「どんな姿勢で向き合ってくれるのか?」を測る重要なサインになります。

これらを体系的に整理することで、企業理念は「経営者の想い」から「社員・顧客・社会が共有できる原理原則」へと進化していくのです。

企業理念・経営理念・社是・社訓の違い

しばしば混同されがちなこれらの言葉も、明確な違いがあります。

- 企業理念:企業が長期的に大切にすべき普遍的な考え方。最上位に位置する。

- 経営理念:経営戦略や事業方針の大元となる考え方。企業理念を経営判断に落とし込んだもの。

- 社是・社訓:社員の日常行動や業務姿勢に落とし込んだ具体的な行動規範。

このように、企業理念を“根”とすれば、経営理念は“幹”、社是・社訓は“枝葉”にあたります。すべてはつながっていますが、最上位にあるのはあくまで企業理念です。

パーパス・ミッション・ビジョン・バリュー(PMVV)の効果|社員・顧客・投資家・社会への影響

❶ パーパス(Purpose)=社会的存在価値の効果

- 効果:社会に対して「なんのために存在するのか」を示し、社員には誇りを、顧客や投資家には信頼と共鳴を生む。

- 例:ESG対応やSDGsの潮流の中で、企業の存続価値を明確化する。

❷ ミッション(Mission)=果たすべき使命の効果

- 効果:組織が「何に取り組むのか」を明確にし、日々の意思決定をスピードアップさせる。

- 例:スタートアップにおける限られたリソースを集中させ、成果を出す軸になる。

❸ ビジョン(Vision)=未来像の効果

- 効果:「実現したい自分たちの姿」を描き、社員に希望やモチベーションを与える。同時に顧客や投資家に「期待感」を生む。

- 例:IPOや新規事業拡大において、未来のストーリーを示し支持を集める。

❹ バリュー(Value)=行動規範の効果

- 効果:日常の意思決定や行動を支える“基準”となり、組織カルチャーを形づくる。

- 例:採用や評価基準に組み込み、社員が迷わず行動できる環境をつくる。

このように、PMVVを体系的に整理することで、

- 社員にとって:「ここで働く意味」を実感できる

- 顧客にとって:「このブランドを選ぶ理由」となる

- 投資家にとって:「長期的に期待できる企業」だと判断できる

- 社会にとって:「存在する価値がある企業」として認識される

つまりPMVVは、企業を単なる経済主体から「社会に必要とされ続ける存在」へと進化させる原動力となるのです。

企業理念の組み合わせ事例|フルセット型から単独型まで

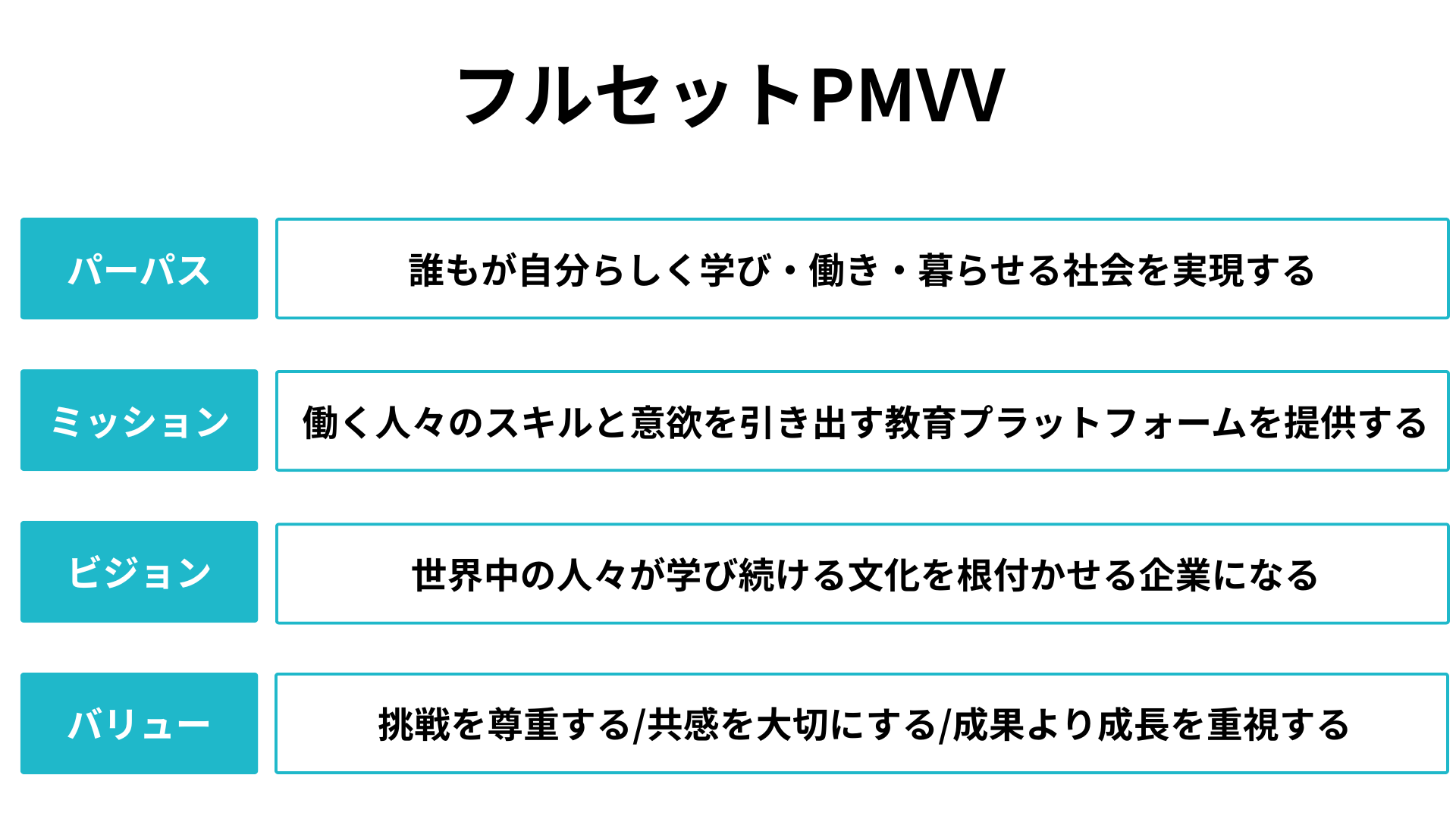

実際の企業では、この4つをすべて掲げる「フルセット型」もあれば、自社の規模やフェーズに合わせて絞り込んで打ち出す場合もあります。ここでは代表的なパターンを紹介します。

1. フルセット型(パーパス+ミッション+ビジョン+バリュー)

最も体系的で、企業理念を立体的に整理できる組み合わせです。経営戦略から採用、ブランド構築まで幅広く活用可能です。

- パーパス:「誰もが自分らしく学び・働き・暮らせる社会を実現する」

- ミッション:「働く人々のスキルと意欲を引き出す教育プラットフォームを提供する」

- ビジョン:「世界中の人々が学び続ける文化を根づかせる企業になる」

- バリュー:「挑戦を尊重する/共感を大切にする/成果より成長を重視する」

2. ビジョン単独型

スタートアップや変革期の企業に多く見られる形です。大きな夢を描き、社員や顧客を鼓舞する役割を果たします。

- ビジョン:「世界を驚かせる次世代エンターテインメント企業になる」

3. ミッション+ビジョン型

「使命」と「未来像」をセットで提示し、事業の方向性を明確にする組み合わせです。中期経営計画の文脈でよく使われます。

- ミッション:「地域の中小企業を支える金融サービスを届ける」

- ビジョン:「日本で最も信頼される地域金融グループになる」

4. パーパス+ビジョン型

社会的な存在目的と、組織としての未来像を両輪で示す組み合わせです。ESGや人的資本経営と親和性が高く、社会と共に成長する企業に適しています。

- パーパス:「持続可能なエネルギー社会を実現する」

- ビジョン:「再生可能エネルギーのリーディングカンパニーになる」

5. ミッション+バリュー型

事業の遂行力と行動規範を重視する企業に向いた組み合わせです。組織カルチャーを強める効果があります。

- ミッション:「ものづくりで人々の生活を豊かにする」

- バリュー:「誠実さを守る/品質を追求する/挑戦を恐れない」

このように、理念は「ミッション・ビジョン・バリュー・パーパス」をどう組み合わせるかで独自の形をとるものです。

大切なのは、自社の歴史や規模、経営課題に応じて「どんな未来を描き、誰に共鳴されたいのか」を明確にし、それを体系的に表現することです。これこそが、企業理念を“使える戦略資産”に変える第一歩です。

企業理念の策定・見直しステップ|持続的成長のためのプロセス

採用難やESG対応といった経営課題が深刻化する今、理念は経営戦略やブランド戦略の根幹として再定義する必要に迫られています。以下では、理念策定・見直しのステップを解説していきます。

1. 外部環境の変化を把握する

政治・経済・社会・技術(PEST)の視点で、社会や市場の変化を徹底的に分析します。例えば、人的資本経営の潮流や多様な働き方の普及、生成AIの進展などが企業の存在意義に直結します。

2. 自社の歴史や原点を棚卸しする

理念は突然つくられるものではなく、企業がこれまで積み上げてきた歴史やDNAの延長線上にあります。創業の精神や、これまで大切にしてきた価値観を整理することが出発点です。

3. 顧客・社会への提供価値を抽出する

商品やサービスを通じて、顧客や社会にどんな価値を提供していくのかを明確化します。単なる機能や価格のメリットではなく、「なぜ自社が必要とされるのか」を深掘りします。

4. 社会に広がったときの未来像(パーパス)を描く

提供価値が社会全体に広がったとき、どんな未来が実現されるのかを言語化します。たとえば「挑戦する人を後押しする」という価値を掲げる企業なら、「挑戦が尊重される社会」という未来像を描くことができます。

5. シンプルで共感される言葉に落とす

理念は美しいだけのスローガンで終わってはいけません。社員が日々の仕事で思い出せるシンプルさと、顧客や社会から共感を得られる普遍性を両立した言葉にすることが重要です。

6. 社員・顧客を巻き込んで共創する

理念は経営者が一方的に発信するものではなく、社員や顧客と共に育てるものです。ワークショップや対話の場を設けることで、「自分ごと化」された理念が浸透し、持続的な力を発揮します。

以上のプロセスを経ることで、企業理念は単なるお題目ではなく、経営判断・ブランド戦略・社員行動を一貫させる「羅針盤」として機能するようになります。

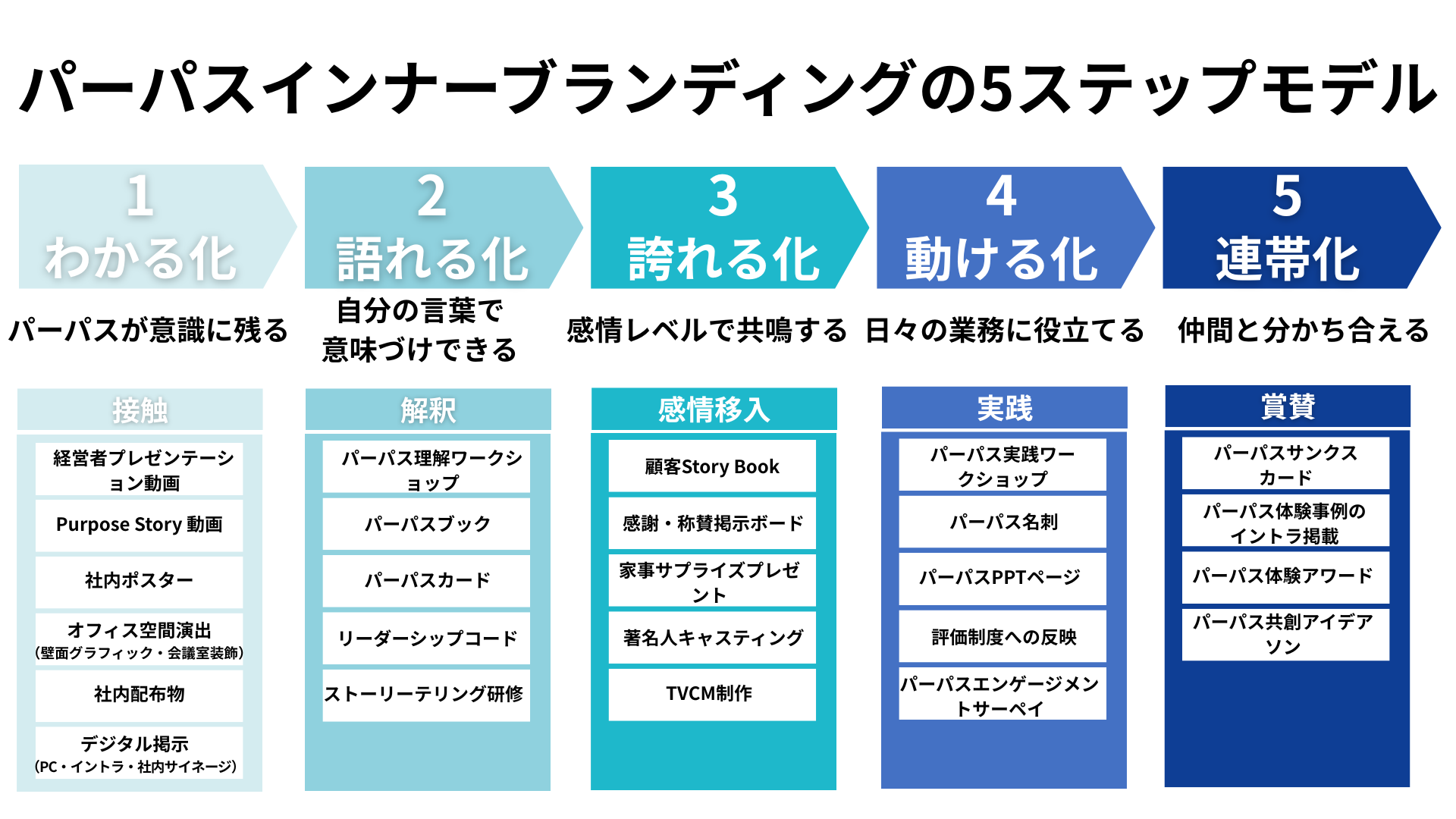

企業理念を浸透させる方法|インナーブランディング5ステップ(わかる化~連帯化)

せっかく策定した企業理念も、社員に伝わらず“壁に飾られた額縁”で終わってしまっては意味がありません。

理念は、日々の業務や意思決定の中で生きてこそ、経営やブランドの推進力になります。そのためには、理念を段階的に浸透させていくプロセス設計が不可欠です。

1. わかる化 ― 理念を理解できる状態にする

まず必要なのは、従業員が企業理念を「知っている」状態をつくることです。

ここでいう「知る」とは、単に企業理念を見聞きした程度の表面的な認知ではなく、「なぜその言葉が掲げられたのか」「どんな顧客や社会のためなのか」という背景や意味ごと記憶に刻まれた状態を指します。

一度の説明で伝わることは稀です。複数の社内接点で繰り返し触れることで、「見たことがある」「聞いたことがある」が「なんとなく知っている」「覚えている」へと変化していきます。

2. 語れる化 ― 自分の言葉で説明できる状態にする

企業理念を単に“知っている”から一歩進んで、“自分の言葉で語れる”状態にします。

人は、与えられた言葉だけでは心を動かされません。その言葉に自分なりの“意味づけ”ができたとき、初めてそれが“内発的な行動”を生み出す原動力となります。

重要なのは「答えを揃えること」ではなく、「自分なりの意味を見つけること」。それが語れる化の本質です。

3. 誇れる化 ― 感情的に共鳴できる状態にする

次に目指すのは、企業理念に「誇り」という感情が宿る状態――すなわち「誇れる化」です。

これは、自らの言葉で解釈した企業理念が、心の奥深くに根づくステップです。「この企業理念に誇りを感じる」「意味があると思える」「この旗のもとで働ける」――そう実感できる状態が、真の感情移入をもたらします。

4. 動ける化 ― 行動基準として機能する状態にする

第4ステップは、企業理念を「日々の業務」と結びつける段階です。ここでは、従業員が企業理念を“理解し”“語れる”だけで終わることなく、「だから、自分はこう動く」と実践レベルへと転換していくことを目指します。

いかに企業理念に共鳴していても、実務との結びつきがなければ、それは「きれいごと」で終わってしまいます。逆に、日々の業務と地続きで結びついたとき、企業理念は“行動の指針”として本当の力を発揮するのです。

そのために重要なのは、「自分の業務」と「企業理念」の交差点を見出すこと。そして、それを言語化・行動化できる仕組みを整備することです。

5. 連帯化 ― 組織全体で共有・共鳴できる状態にする

企業理念浸透の最終ステップは、企業理念が個人の行動にとどまらず、「組織全体の文カルチャー」にまで深く根づいている状態をつくることです。

この段階に到達すると、企業理念は単なるスローガンではなく、「私たちらしさ」を定義するカルチャーコードとして定着します。

重要なのは、“個”の共感を“共”の誇りへと昇華させること。一人の実践が仲間の共鳴を呼び、連帯と再現性を生み出していく――その積み重ねが、理念ドリブンなカルチャーを形成していきます。

よくある質問(FAQ)

Q1:企業理念を策定するメリットは何ですか?

A1: 企業理念の策定は、人材確保、従業員エンゲージメント向上、顧客からの信頼獲得、投資家からの評価向上、そして社会的存在価値の明確化といった多くのメリットをもたらします。これにより、企業は持続的な成長を実現できます。

Q2:パーパスとミッション、ビジョンの違いは何ですか?

A2: パーパスは「なぜ存在するのか」という企業の社会的存在意義、ミッションは「何を果たすべきか」という具体的な使命、ビジョンは「どんな未来を実現したいか」という将来の理想像を指します。それぞれ役割が異なりますが、互いに連携して企業の方向性を示します。

Q3:企業理念を社員に浸透させるための具体的な方法はありますか?

A3: 企業理念を浸透させるには、「わかる化」「語れる化」「誇れる化」「動ける化」「連帯化」の5ステップが重要です。具体的には、ワークショップの実施、ストーリーテリング研修、社内表彰制度の導入、評価制度への連動などが効果的です。

まとめ|企業理念は経営とブランドの羅針盤になる

いま、多くの企業が直面している採用難や定着率の低下、さらにはESG対応や人的資本経営といったグローバルな潮流は、もはや一時的な経営課題ではありません。

社会や市場から問われているのは、短期的な利益やシェア拡大を越えて、「この企業はなぜ存在するのか」「どんな未来を描こうとしているのか」という根本的な問いです。

その答えを示すのが企業理念です。理念は、経営者だけの言葉ではなく、社員が働く意味を見出し、顧客がブランドを選ぶ理由を支え、投資家や社会から信頼を得るための共通言語です。

さらに、理念は単なるスローガンではなく、パーパス・ミッション・ビジョン・バリューといった要素によって立体的に構築されることで初めて“使える戦略資産”になります。

- パーパスは社会的な存在価値を示し、ステークホルダーに誇りを生む。

- ミッションは果たすべき使命を明らかにし、行動の方向性を揃える。

- ビジョンは未来像を描き、社員にモチベーションを与える。

- バリューは日常行動の基準となり、組織カルチャーを形づくる。

企業理念を「わかる化」「語れる化」「誇れる化」「動ける化」「連帯化」へと段階的に浸透させることで、初めて経営・採用・ブランド・社会的信頼をつなぐ推進力となります。

【無料DL】ASAKO Brand PRISMソリューションガイド|パーパスを軸にしたブランド変革の全体像

ASAKOが独自開発した「Brand PRISM」は、

- 顧客に選ばれるブランドをつくる外部視点

- 従業員が誇りを持ち、行動に移せる内部視点

- 経済合理性と社会価値を両立させる戦略視点

を統合した、実践的なブランド変革フレームです。本資料では、Brand PRISMの全体像と設計プロセスを網羅的に紹介しています。