リブランディングとは?意味・手順・成功の条件をわかりやすく解説

本記事の要約

リブランディングとは「提供価値の再定義」でブランドを“再び選ばれる存在”へと進化させる戦略です。

売上停滞、同質化、広告効果の限界、顧客層の高齢化、社内の熱量低下──これらはブランドが社会・顧客とずれ始めたサインです。

本記事では、その代表的な兆候と放置リスクを整理し、PEST・3C分析から提供価値、パーパス、ポジショニング、VI、体験設計まで一貫したリブランディングプロセスを解説します。

目次

-

① はじめに|なぜ今「リブランディング(ブランド再構築)」が必要なのか

-

② リブランディングとは?|意味・目的・ブランディングとの違い

-

③ リブランディングが必要な5つのサイン|売上停滞・同質化・広告の限界

-

④ リブランディングを放置するリスク|選ばれる理由の喪失とブランド資産の毀損

-

⑤ リブランディングの種類|CI・VI・ネーミング・ポジショニング・ブランド体系整理

-

⑥ BtoBとBtoCで変わるリブランディング戦略|意思決定プロセスと体験設計の違い

-

⑦ リブランディング前チェックリスト|着手してよいかを判断する5つの質問

-

⑧ リブランディングの進め方8ステップ|戦略設計から体験デザインまでのプロセス

-

⑨ リブランディングのよくある失敗と回避策|デザイン止まり・浸透不足・KPI不在を防ぐ

-

⑩ 【FAQ】リブランディングの進め方・タイミング・範囲

-

⑪ まとめ|比較から指名へ──リブランディングでブランドは生まれ変わる

-

⑫ 【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

はじめに|なぜ今「リブランディング(ブランド再構築)」が必要なのか

多くの企業がいま、「以前ほど売れなくなった」「ブランドがどこか古く感じられる」といった停滞感に直面しています。

その背景には、売上の伸び悩み、広告効果の限界、顧客層の高齢化、そして市場全体の同質化といった構造的な変化があります。

競合ブランドが増え、機能や価格では差がつきにくくなった今、従来型の広告強化や値引きといった短期施策だけでは、もはや成長を維持することが難しくなっています。

さらに、顧客から「古い」「時代とズレている」と受け取られた瞬間、ブランドは急速に選ばれなくなってしまいます。

こうした状況を突破するために必要なのが、リブランディング=ブランドの提供価値を再定義し、再び選ばれる理由をつくり直す戦略です。

これはロゴやデザインの刷新ではなく、ブランドが「何を・なぜ・誰に届けるのか」を根本から見直すプロセスです。

本記事では、リブランディングの基本概念から、必要となる兆候、成功に導くステップ、よくある失敗と回避策、さらにBtoB・BtoCでの違いまで、体系的に整理して解説していきます。

「ブランドをもう一度、選ばれる存在へと進化させたい」と考えるすべての企業に向けて、実践的な視点をお届けします。

※参考:ブランディングとは?感情が動く唯一無二の価値を創り出す戦略入門

リブランディングとは?|意味・目的・ブランディングとの違い

❶ リブランディングの定義|ブランド提供価値・意味・役割の再定義

リブランディングとは、ブランドの提供価値・意味づけ・市場での役割を再定義し、再び選ばれるブランドへと進化させる戦略のことです。

単なるロゴ変更や広告刷新ではなく、

- 誰に

- どんな価値を

- どのようなストーリーで届けるのか

を根本から見直す包括的な取り組みを指します。

成熟市場においては、機能・価格では差別化が難しく、ブランド自体の“意味の更新”が欠かせません。そのギャップを埋める戦略がリブランディングです。

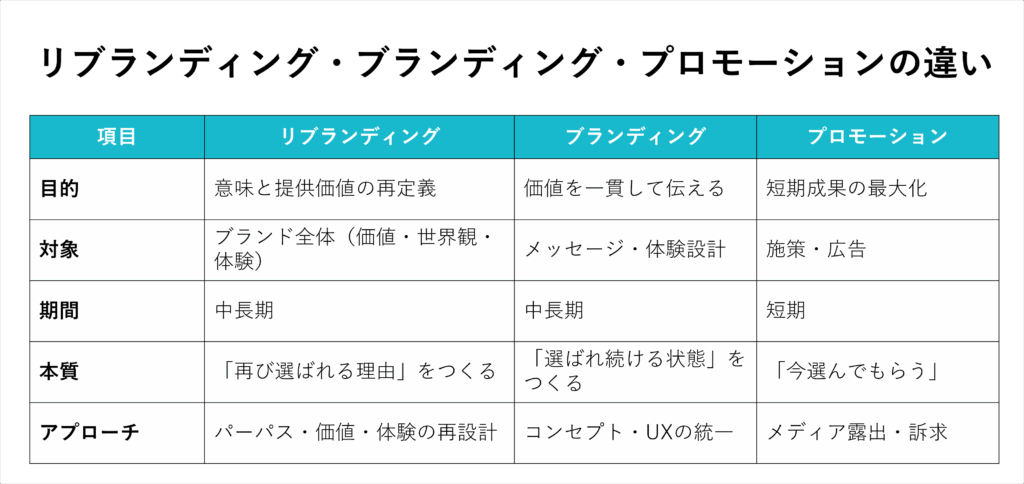

❷ リブランディングとブランディング・プロモーションの違い

リブランディングを正しく理解するためには、「ブランディング」や「プロモーション」との違いを明確に整理することが重要です。これらは似た文脈で語られますが、目的も範囲も役割もまったく異なります。

◎ リブランディング

リブランディングは、ブランドの提供価値そのものを再定義し、意味・役割・存在理由をアップデートするための戦略です。

ブランドが市場や顧客との間で“ズレ”を起こし始めたときに、そのギャップを埋め、再び選ばれる状態をつくるために行われます。中心となるのは、

- パーパスの再定義

- 提供価値の再構築

- ポジショニングの再解釈

- 体験設計の再構築

など、ブランドの核から見直すプロセスです。つまり「ブランドを根本から再構築する」取り組みです。

◎ ブランディング

ブランディングは、定義したブランド価値を継続的かつ一貫して市場に伝え続け、独自の認識と感情移入を促す取り組みです。ブランディングの役割は、

- ブランドのメッセージを統一し

- 顧客接点を整え

- 一貫した体験を届けることによって

ブランド価値を高めることです。すでに定まっている提供価値を「どう伝えるか」が中心であり、ブランドの“中身”を変えることは目的ではありません。

◎ プロモーション

プロモーションは、短期間で購買や利用を促進するための施策です。

- 広告

- SNSキャンペーン

- セール

- イベント

- インフルエンサーマーケティング

などが該当し、目的はあくまで「すぐ買ってもらうこと」「行動を促すこと」です。

プロモーションは短期成果に優れていますが、ブランドの意味を変えたり、企業の存在理由を伝えたりするものではありません。

◎ 3つの違いをまとめると

- リブランディング:ブランドの“意味と提供価値”をつくり直す(中身を変える)

- ブランディング:その価値を市場に浸透させる(伝え続ける)

- プロモーション:短期的な購買行動を促す(動かす)

つまり、

- リブランディング=なぜ存在するのかを再定義する(根本)

- ブランディング=どう認知されたいかを形づくる(継続)

- プロモーション=今選んでもらうための働きかけ(短期)

という役割分担になります。

❸ リブランディングがもたらす3つの効果【社内・顧客・市場】

① 社内:誇りの回復・行動の一貫性

リブランディングは社員に、

- 「なぜこのブランドを届けるのか」

- 「顧客にどんな価値を生むのか」

を再認識させ、誇りとエンゲージメントを高めます。結果として、

- 部署ごとのバラバラな施策がなくなる

- 判断軸が統一される

- ブランドの意図に沿った行動が取れる

など、行動の一貫性が生まれます。

② 顧客:共鳴・指名買いの増加

提供価値やストーリーが再定義されることで、顧客は、

- 「このブランドは自分の価値観に合う

- 「自分の人生に意味をもたらしてくれる」

と感じ、価格や機能ではなく“共鳴”で選ぶ状態が生まれます。その結果、

- 指名買い

- リピート

- ファン化

が起こりやすくなります。

③ 市場:独自ポジションの確立

成熟市場では、機能だけでは差別化ができません。だからこそ、リブランディングによって、

- 「このブランドは〇〇の象徴」

- 「このブランドはこの意味で選ばれる」

という独自のポジションを確立できます。これは競合から模倣されにくい“意味の差別化”であり、長期的な競争優位になります。

リブランディングが必要な5つのサイン|売上停滞・同質化・広告の限界

どんなに長く愛されてきたブランドでも、時代や市場環境の変化に直面すると必ず「停滞のサイン」が現れます。

広告投下や値引きといった短期施策だけでは解決できない“構造的なズレ”に気づいたときこそ、リブランディングを検討するタイミングです。

ここでは、企業が直面しがちな5つの兆候を整理します。

❶ 売上の停滞・成長鈍化が続いている

長年の主力商品やサービスが伸び悩み、新規顧客の獲得が難しくなる。既存顧客の購買頻度も下がり、「以前の勢いが戻らない」という状況が続く。

❷ 競合ブランドとの同質化が進み「選ぶ理由」が見えない

競合と同質化し、どのブランドも似たようなメッセージや機能訴求を展開。結果として「なぜこのブランドを選ぶのか」が顧客に伝わらなくなり、指名買いが減少する。

❸ 広告・プロモーションの効果が頭打ちになっている

広告出稿を増やしても成果が頭打ちになり、費用対効果が悪化。短期的な話題づくりにはつながっても、ブランドとしての持続的な購入には結びつかない。

❹ 顧客層の高齢化と若年層との価値観ギャップ

長年支えてきた顧客層が高齢化する一方で、新しい世代や価値観への対応が遅れ、ブランドが「古い」「時代に合っていない」と見なされる。結果として、若年層の新規顧客を取り込めず、顧客基盤が縮小していくリスクが高まる。

❺ 社内の熱量低下とブランドへの誇りの喪失

社員が「なぜこのブランドを世に届けるのか」を語れず、商品やサービスに誇りを持てなくなる。

社内の熱量が低下すれば、それぞれの部門が場当たり的な施策を繰り出すようになり、顧客に対するメッセージが一貫性を失い、市場での存在感も薄れていく。

これらの兆候は「ブランドを取り巻く環境が変化しているサイン」です。

特に顧客層の高齢化は、既存の成功体験に安住するブランドにとって見過ごされがちなリスクと言えます。若い世代にとっての意味付けを再構築できなければ、ブランドの未来は徐々に縮小していきます。

リブランディングを放置するリスク|選ばれる理由の喪失とブランド資産の毀損

「ブランドが停滞してきた」と感じても、つい「今は広告を強化すれば持ち直せる」「値引きで一時的に売上をつくればいい」といった“応急処置”に頼ってしまう企業は少なくありません。

しかし、リブランディングの必要性に気づきながら放置すれば、その代償は想像以上に大きくなります。ここでは、代表的なリスクを整理します

❶ 顧客からの選ばれる理由を失う

機能や価格での差別化が効かなくなり、「どれを選んでも同じ」と受け止められるようになります。その結果、顧客は簡単に他社ブランドへ乗り換え、ロイヤルティが低下していきます。

❷「古いブランド」扱いによるブランド資産の毀損

長年積み上げてきた信頼や認知といったブランド資産も、「古い」「時代遅れ」というネガティブな印象に上書きされてしまいます。一度毀損されたブランドを再構築するには、多大な時間とコストがかかります。

❸ 新市場・新カテゴリーに参入できなくなるリスク

社会課題やライフスタイルの変化に適応できなければ、成長市場で存在感を発揮できません。結果として、新しい競合ブランドにシェアを奪われやすくなります。

❹ 広告・販促投資の費用対効果が低下

広告や販促に多額の予算を投じても、短期的な成果しか得られず、長期的なブランド資産には結びつきません。「コストは増えるのに効果は出ない」という負のスパイラルに陥る危険があります。

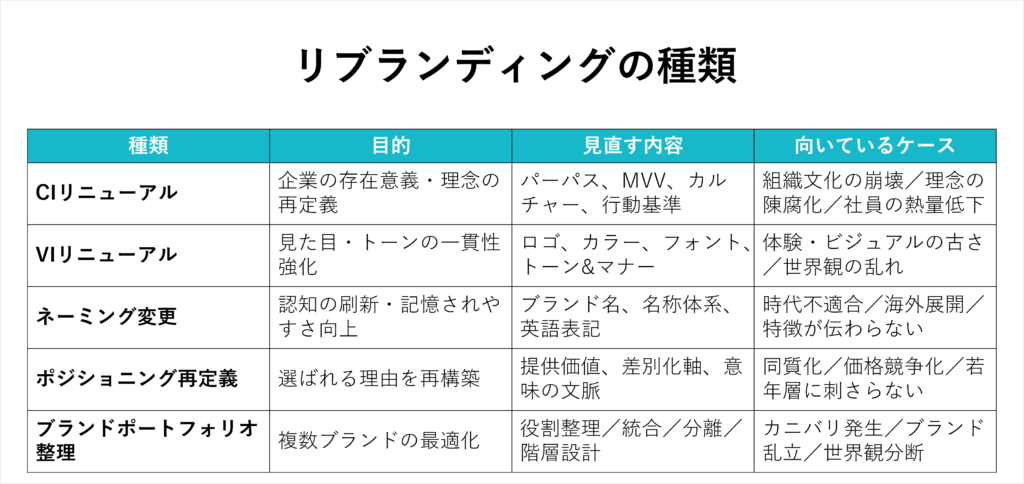

リブランディングの種類|CI・VI・ネーミング・ポジショニング・ブランド体系整理

リブランディングと言っても、その内容は “ロゴ変更” だけではありません。目的や課題に応じて、見直すべき領域は大きく5つに分類できます。

それぞれが担う役割と、どのような状況で活用すべきかを理解することで、リブランディングの打ち手を誤らず、効果を最大化することができます。

❶ CIリニューアル|企業の存在意義・ミッション・カルチャーの再定義

CI(Corporate Identity)は、

- パーパス(存在意義)

- ミッション/ビジョン/バリュー

- 企業の姿勢・行動基準

を定義する“企業の中身”そのものです。

企業の根本的なズレ(理念の陳腐化、組織文化の崩れ)が起きている場合、まず見直すべきはCIです。ここが再定義されることで、ブランドが持つ「意味の根源」が再び立ち上がります。

❷ VIリニューアル|ロゴ・カラー・フォントなど視覚表現の刷新

VI(Visual Identity)は、

- ロゴ

- カラー

- フォント

- トーン&マナー

- 写真やグラフィックのスタイル

など、ブランドの中身を“視覚的に翻訳”するための取り組みです。

CIの再定義なしにVIだけ変えると、「見た目は変わったが意味は変わっていない」という失敗に陥りやすいため、必ず 提供価値 → パーソナリティ → VI の順序で行うことが重要です。

❸ ネーミング変更|ブランド名・サービス名の見直しポイント

ブランド名は顧客が最初に触れる “認知の錨” です。

- 発音しづらい

- 時代に合わない

- 事業とズレている

- 海外展開で不利になる

などの理由でブランド名を変更するケースがあります。

ネーミングは、言語・文化・検索文脈と深く結びつくため、SEOやSNS時代の文脈適合性も重要になります。

❹ ポジショニング再定義|比較優位から独自文脈へのシフト

ポジショニングとは、「市場のなかでどんな意味で選ばれるか」というブランドの立ち位置です。

- 機能での差別化が難しくなってきた

- 競合との違いが不鮮明

- 若年層への意味づけを再構築したい

こうした課題があるブランドは、“比較ではなく文脈で選ばれる” ポジショニングを再設計する必要があります。

❺ ブランドポートフォリオ整理|複数ブランドの役割と統合・分離

複数ブランドを抱える企業では、

- カニバリの増加

- 顧客の混乱

- 世界観の分断

- 広告費の分散

などが起きやすくなります。ブランドポートフォリオ設計では、

- 統合すべきブランド

- 分離すべきブランド

- 育成すべきブランド

- 廃止すべきブランド

を整理し、全体最適を実現します。

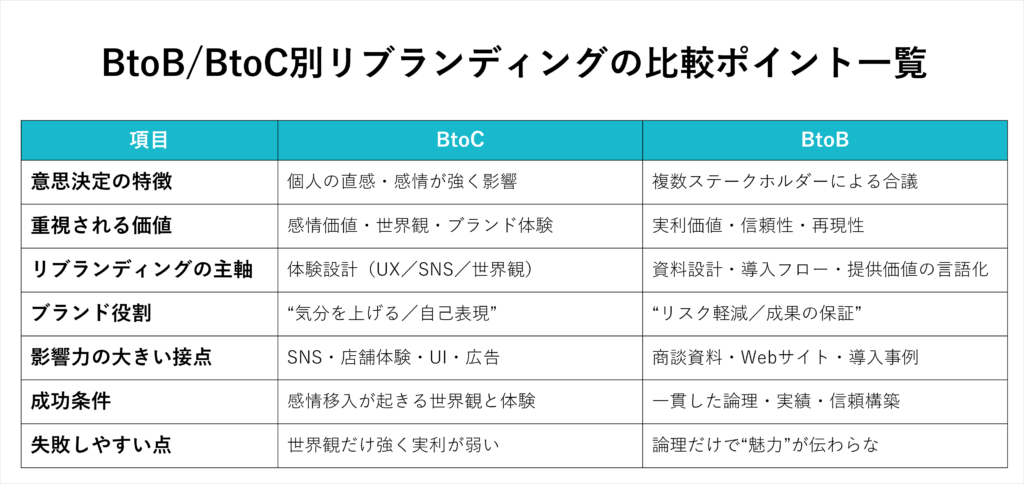

BtoBとBtoCで変わるリブランディング戦略|意思決定プロセスと体験設計の違い

リブランディングは「提供価値の再定義」という共通の目的を持ちますが、BtoBと BtoCでは顧客構造も意思決定プロセスも異なるため、重点ポイントが大きく変わります。

そのため、どちらの市場を対象とするかによって、見直すべき体験・メッセージ・資料設計も最適化する必要があります。

❶ BtoCブランドのリブランディング|感情価値・世界観・顧客体験(CX)の再設計

BtoC は、顧客の行動が短く直感的であり、感情の影響度が非常に高い のが特徴です。

- 「かわいい」「好き」「自分らしい」

- 「誇らしい」「気分が上がる」

- 「共感できる」「世界観が好き」

こうした感情が購買理由に直結します。そのためリブランディングでは、

- 世界観(ブランドパーソナリティ)

- 体験設計(UX/接客/UI)

- トーン&ビジュアル

- SNSコミュニケーション

といった “感じる価値” の再設計 が中心になります。

❷ BtoBブランドのリブランディング|意思決定プロセス・資料・信頼構築の再設計

一方 BtoB は、意思決定に関与する人数が多く、検討期間も長期化しやすいのが特徴です。

- 経営層

- 現場担当者

- 情シス・財務部門

など複数ステークホルダーが関与するため、合理性・期待値・信頼 が重視されます。そのためリブランディングでは、

- 競合比較に耐える提供価値の構造整理

- カスタマージャーニーの可視化

- サービス資料・営業資料の再設計

- ケーススタディ/実績の整備

- 導入後体験(オンボーディング)の改善

といった “信頼づくり” を主軸にした再設計 が重要になります。

リブランディング前チェックリスト|着手してよいかを判断する5つの質問

リブランディングを始める前に、以下の5項目を満たしているかを必ず確認しましょう。いずれかが欠けていると、リブランディングが“デザイン変更”や“表面的な刷新”で終わってしまうリスクがあります。

✔ 課題は「売上」ではなく「意味の劣化」なのか

売上低下の裏にある根本原因が、“ブランドが市場でどう解釈されているか(意味の老朽化)”であることを明確にする。

✔ ブランド/プロダクトパーパスは明確に言語化されているか?

「なぜこのブランドは存在するのか?」という存在価値が言語化されているか。曖昧なままでは再設計の軸が定まらない。

✔ 競合比較ではなく独自の文脈でブランドを説明できるか?

機能・価格ではなく、“独自の役割・意味・物語”としてブランドを説明できるか。比較起点のブランドはすぐに模倣される。

✔ 社員はブランド提供価値を自分の言葉で語れるか?

社員自身がブランドの提供価値・世界観・存在理由を理解し、「自分の言葉」で語れる状態かどうか。語れなければ市場でも伝わらない。

✔ リブランディングのKPI(認知・好意・指名・採用など)は設定されているか?

リブランディングによって何を改善するのか、具体的な指標(認知・好意・NPS・応募・離職率・指名買い・LTVなど)が設定されているか。KPIのないリブランディングは成果検証ができない。

リブランディングの進め方8ステップ|戦略設計から体験デザインまでのプロセス

ブランドが停滞感に直面したときに必要なのは、“感覚的な刷新”ではなく“体系的な再設計”です。

ロゴ変更や広告強化といった表層的な打ち手にとどまらず、 自社の強みを再解釈し、新しい市場ニーズと結びつけ、一貫したストーリーとして再編集する ― この一連の流れがあって初めてリブランディングは成功します。

つまり、成功の鍵は「段階を踏んだプロセス設計」にあります。ここからは、停滞を突破し、ブランドを再び“選ばれる存在”へと進化させるための実践的なステップを整理していきます。

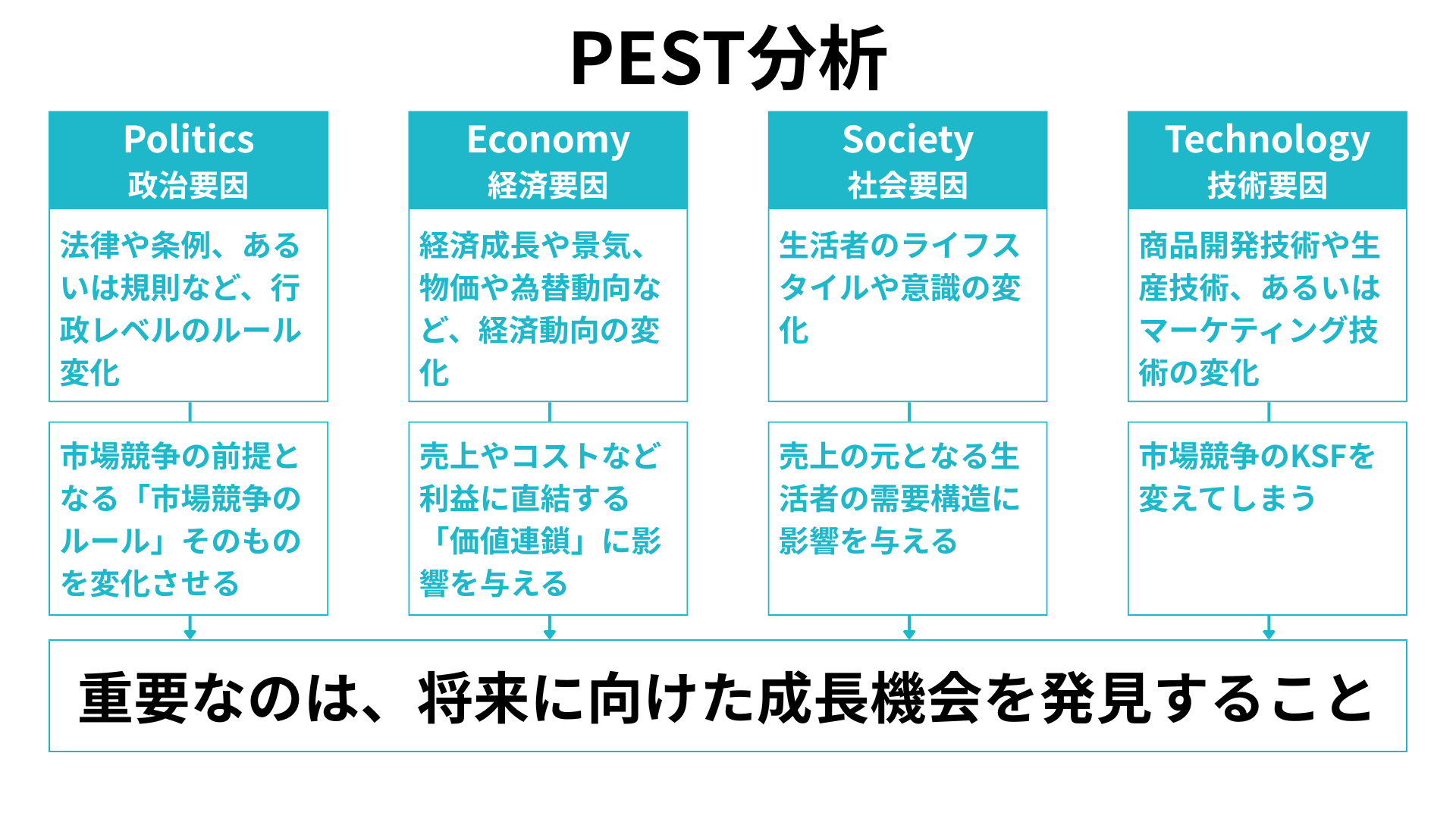

ステップ1|PEST分析で外部環境と社会変化を整理する

① PEST分析:世の中の流れを味方につける

ブランドが停滞する大きな理由のひとつは、「社会の変化に適応できていないこと」です。

どれほど優れた商品やサービスでも、価値観や生活スタイル、技術の潮流が変われば、すぐに“過去のもの”とみなされてしまいます。こうした外部環境を捉えるフレームワークが PEST分析です。

PESTは次の4つの視点で構成されています。

- P(Policy/政治・政策):規制強化、補助金制度、国の重点施策など

- E(Economy/経済):景気動向、消費意欲、物価や為替など

- S(Society/社会):人口動態、価値観の変化、ライフスタイルの多様化

- T(Technology/技術):デジタル化、AIやIoT、環境技術の進展

これらを分析することで、「世の中の大きな流れをどうブランドに取り込むか」を考えることができます。

ただし、PEST分析は「外部要因をまとめて終わり」に陥りやすい点に注意が必要です。大切なのは、次の2つを問いかけることです。

- So what? ― それは顧客行動にどんな影響を与えるのか?

- Now what? ― それを踏まえて、ブランドはどう応えるべきか?

この2段階まで落とし込むことで、PEST分析は「単なる情報整理」から「ブランド戦略を動かすフレームワーク」へと進化します。

② 3C分析:新たなニーズ・競合・自社の強みを定義する

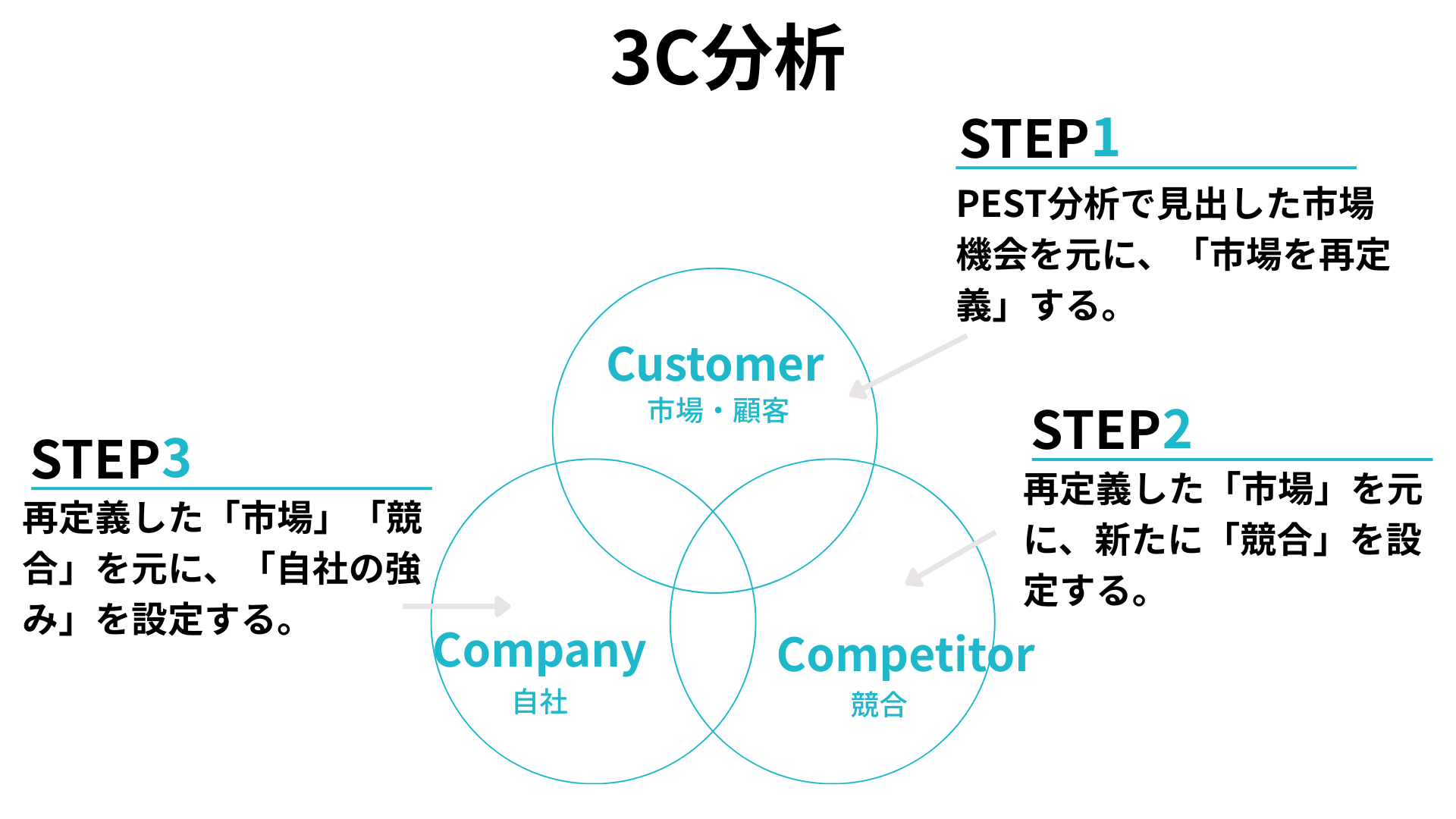

PEST分析で「世の中の大きな流れ」を掴んだあとは、その変化を踏まえて自社ブランドが 市場のどこで勝負すべきか を明確にすることが重要です。ここで役立つのが、マーケティングの基本フレームである 3C分析 です。

3Cとは次の3つの視点を指します。

- Customer(顧客):顧客が求める新しい価値観や行動の変化

- Competitor(競合):競合ブランドが提供している価値、そして欠けている部分

- Company(自社):自社が持つ独自の強みやリソース

3C分析の本質は、これらを「個別の要素」として見るのではなく、3つを重ね合わせた“交点”を探し出すことにあります。つまり、

- 顧客の新しい価値観に対して、

- 競合がまだ満たせていないニーズを、

- 自社の独自の強みで応える。

このストーリーを描けるかどうかが、リブランディングの成否を大きく左右します。

単なる環境分析にとどまらず、「私たちがこの市場で選ばれる理由はこれだ」という説得力のある戦略へと昇華すること。それが3C分析のゴールであり、次のターゲット設定やペルソナ設計にもつながっていきます。

ステップ2|ターゲット再定義|属性ではなく価値観ベースで選ぶ

① ターゲット設定:新たなニーズのターゲットを設定する

PEST分析で「世の中の流れ」を掴み、3C分析で「市場における立ち位置」を定義したら、次に必要なのは ターゲットの明確化 です。

ここでいうターゲット設定は、単なる顧客層の区分ではなく、ブランドが「誰と未来を共に歩むのか」を決める重要なステップです。

これまでのマーケティングでは、ターゲットは 属性情報(年齢・性別・年収・地域) を中心に設定されてきました。

しかし、同じ「30代男性会社員」でも、価値観やライフスタイル、購買理由はまったく異なります。機能や価格だけでは差別化が難しい時代において、属性で括るだけのターゲティングは、もはや不十分なのです。

これからのターゲティングで重視すべきは、「価値観」や「社会との関わり方」 です。

- サステナブル志向の若年層

- デジタルネイティブ世代

- 趣味や自己投資に積極的な層

ターゲット設定は、単なる「顧客層の選択」ではなく、ブランドが どんな未来を共に歩むかの選択です。

- 属性だけでなく価値観を基準にする

- 既存顧客だけでなく新しいニーズを取り込む

- 「買い手」としてだけでなく「ファンユーザー」としても捉える

こうした新しい消費者層を取り込むことで、ブランドは停滞から脱し、次の成長ステージへと進めます。

言い換えれば、ターゲット設定は「誰に売るか」だけでなく、「そのブランドは、誰と未来をつくるか」を選ぶ行為なのです。

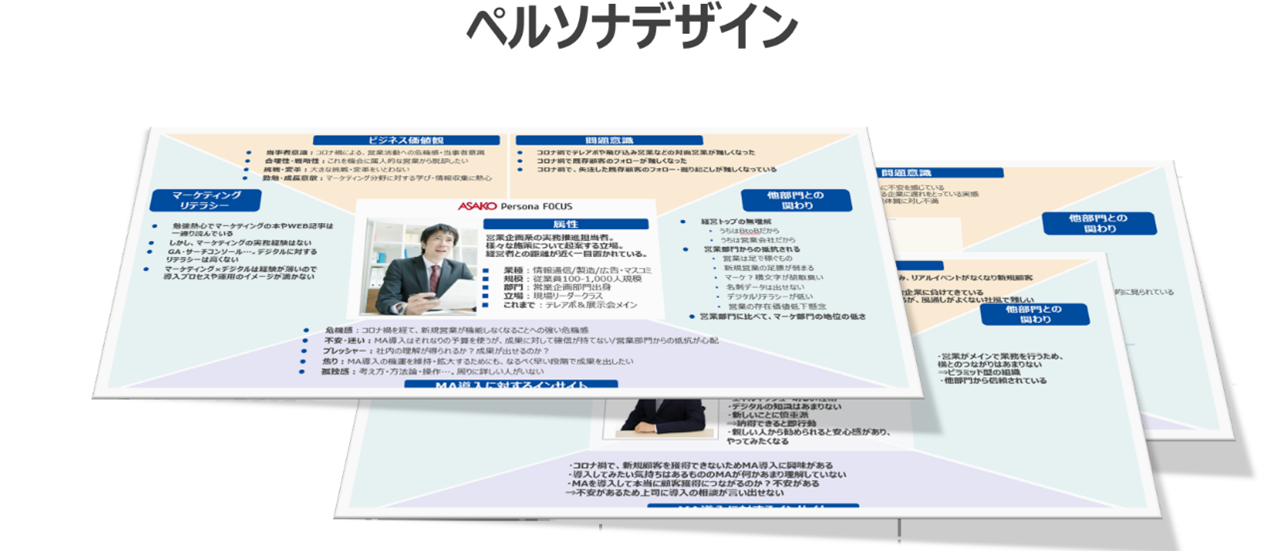

② ペルソナデザイン:価値観ベースで描く新たな顧客像

ターゲットを明確にしたら、次のステップは ペルソナ設定 です。

ペルソナとは、ターゲットを象徴する「理想の顧客像」のことを指します。単なるプロフィールではなく、ブランド戦略やマーケティング施策を検討する際に「この人ならどう感じるか?」を具体的にイメージできる存在です。

ペルソナ設定のポイントは以下の通りです。

- 社会課題との接点

― その人はどんな社会課題に共感し、行動に影響を受けているか? - 自己実現の欲求

― その人は「何を通じて自分らしさを表現したい」と考えているか? - ブランドへの期待

― 商品の機能や価格以上に「どんな意味やストーリー」を期待しているか? - 日常の行動・意思決定の基準

― どんな瞬間に商品やサービスを選び、どんな感情でブランドを語るのか?

ペルソナは、単に「顧客像を擬人化したもの」ではありません。ブランドと顧客が どんな価値観を共有し、どんな未来を共に描くのかを示す「設計図」なのです。

ステップ3|提供価値の多層化|機能・実利・感情・自己実現を設計

商品のリブランディングは、単なるパッケージ変更やプロモーション刷新ではなく、その商品が顧客や社会にどんな意味を持つのかを再定義する取り組みです。その中核となるのが「ブランド提供価値」のアップデートです。

顧客がブランドを選ぶ理由は、もはや「価格」や「機能」だけでは語れません。

成熟市場ではスペック競争に限界があり、すぐに他社に模倣されてしまいます。だからこそ、多層的にデザインされたブランド提供価値が必要なのです。

① 機能・特徴(Functional Attributes)

ブランドや商品の価値を語るうえで、まず基盤となるのは「品質」「耐久性」「利便性」といった機能的特徴です。これらは、顧客が商品を選ぶ際の最低限の条件です。

たとえば、家電であれば省エネ性能や安全性、アパレルであれば素材の品質や着心地、食品であれば鮮度や安全基準のクリアといった点がこれにあたります。これらの要素が満たされていなければ、そもそも「選ばれる土俵」にすら立てません。

ただし注意すべきは、この提供価値は最も真似されやすいという点です。

技術革新や製造ノウハウの拡散により、競合は短期間で同等の機能や特徴を持った商品を提供できるようになります。

その結果、「便利さ」「安さ」「品質の良さ」だけでは持続的な差別化につながらず、価格競争に巻き込まれるリスクが高まります。

リブランディングにおいて機能・特徴はあくまで“スタート地点”です。

ここを確保した上で、さらに「実利価値」「感情価値」「自己実現価値」へと階層を積み上げることで、ブランドは初めて市場で独自の存在感を発揮できるのです。

② 実利価値(Practical Value)

次に重要となるのが「実利的なメリット」です。これは顧客が商品やサービスを利用することで得られる、直接的でわかりやすい便益を指します。

たとえば、ある製品を導入することで コストが30%削減できる、あるサービスを使うことで 作業時間が半分に短縮される、ある食品を選ぶことで 栄養バランスが整い健康リスクを下げられる ――こうした“数字や事実で語れるメリット”が実利価値の典型例です。

消費者にとって「便利⇔不便」「高い⇔安い」「早い⇔遅い」といった軸は購入判断に直結しやすく、購買の強力な動機になりえます。そのため、マーケティングや営業現場でもまず実利価値が強調されるケースは多いでしょう。

しかし、ここにも落とし穴があります。実利価値は 競合に模倣されやすく、差別化が持続しにくいという点です。

新しい機能やサービスが登場しても、数か月もすれば他社が同等の価値を提供できるようになり、「価格競争」や「機能の横並び競争」に陥りやすいのです。

だからこそリブランディングにおいては、実利価値を「購入理由の入口」として押さえつつ、さらに 感情価値や自己実現価値へとつなげていく設計 が不可欠です。

顧客は最初に「便利だから」「安いから」という理由で興味を持つかもしれませんが、長く選び続ける理由は別の層にあるのです。

③ 感情価値(Emotional Value)

リブランディングを検討するにあたって、ブランドが顧客にとって “心を動かす存在” になれるかどうかは、極めて重要なポイントです。

機能や価格は確かに購入の入口になりますが、最終的に顧客の意思決定を左右するのは「どんな感情が満たされるか?」という体験の部分だからです。

たとえば、あるブランドを選ぶことで 「安心感が得られる」、利用し続けることで 「誇らしさを感じられる」、ある商品を持つことで 「自信が湧く」「ワクワクする」 といったポジティブな感情を満たすことができれば、そのブランドは単なる選択肢を超えた“特別な存在”になり得ます。

実際に、Apple製品を使うと「自分が先進的なライフスタイルを送っている」と感じたり、スターバックスで過ごす時間が「自分らしい豊かなひととき」につながったりするのは、この感情価値が巧みに設計されているからです。

つまり、感情価値とは 顧客がブランドと自分を重ね合わせる“感覚的な接着剤” なのです。

この価値は一度の広告では生まれません。広告表現、接客、店舗体験、SNSでの発信、アフターサービスなど、顧客が触れるあらゆる接点で 一貫した体験 が積み重なることで、少しずつ感情移入が醸成されていきます。だからこそ、ブランドマーケティング全体と密接に関わる領域だといえます。

もし企業が意識的にこの感情価値を設計できれば、顧客は単なる「商品購入者」ではなく、ブランドそのものに共鳴し、応援する“共感者”へと変わります。そしてその共感こそが、リブランディングの成功を長期的に支える最大の資産となるのです。

④ 自己実現価値(Self-actualization Value)

ブランドが持つ価値の中でも、最も深いレイヤーにあるのが 自己実現価値 です。

これは、顧客がそのブランドを通じて「自分らしさを表現できるか」「理想の自分に近づけるか」という体験を意味します。単なる利便性や快適さを超えて、人生観や価値観に響くかどうかが問われる領域です。

たとえば、環境に配慮した商品を選ぶことで「自分はサステナブルな生き方を実践している」と実感できたり、学びを提供するサービスを利用することで「常に成長し続ける自分でいられる」と誇りを感じたりする瞬間。こうした体験は、顧客にとって商品やサービスの利用そのものが “自己表現の手段” になります。

近年、Z世代やミレニアル世代を中心に「モノの所有」から「自分らしさの表現」へと価値基準がシフトしています。

洋服や化粧品、学習サービス、ライフスタイルブランドに至るまで、「その商品を選ぶことが自分のアイデンティティや価値観の表明になる」ことが、選択理由としてますます重視されるようになっています。

だからこそ、リブランディングにおいては 「顧客の自己実現をどう支援するか」 という視点が欠かせません。

自己実現価値を的確に設計できれば、顧客はブランドに強い共鳴を覚え、長期的に応援し続ける“仲間”となります。そしてそれは、短期的な売上を超えて、持続的な成長を生み出す源泉となるのです。

ステップ4|プロダクト/ブランドパーパスを言語化する

リブランディングの核心にあるのが、商品やサービスの 存在意義そのものを問い直すこと です。これを明確にしたものが「プロダクトパーパス」です。

プロダクトパーパスとは、「なぜこの製品は存在するのか?」「このサービスは何のために世の中にあるのか?」という根源的な問いに対する答えです。ここに込められた意図や想いが、顧客にとっての“共鳴できる理由”となります。

しかし、商品パーパスを考えるうえで重要なのは、目の前の顧客だけではありません。

――もし、その提供価値が社会全体に広がったとしたら、どんな社会が訪れているだろうか?

この問いに答えることこそが、ブランドパーパスの本質です。つまり商品がもたらす価値を個人レベルで終わらせるのではなく、それが世の中に広がったときに実現できる社会像を示すのです。

たとえば、アスリート向け製品であれば「挑戦する人を後押しする」から始まり、それが社会全体に広がれば「挑戦が尊重される社会」を描けるかもしれません。

地域に根ざしたサービスであれば「人と人とのつながりを守る」から始まり、それが波及すれば「孤立のない地域社会」という社会像につながります。

このように 社会視点型のパーパス を明確に打ち出すことができれば、ブランドは単なる商品提供者を超え、「社会的な存在」へと進化します。

その結果、顧客は「このブランドを応援したい」「このブランドを選びたい」と自然に思うようになり、ブランドは強固な共鳴と感情移入を獲得できるのです。

言い換えれば、プロダクトパーパスは「買う理由」を超え、「共鳴し、応援したくなる理由」を創り出します。これが定まればブランドは短期的な販売競争を超えて、社会にとって欠かせない存在となっていくのです。

ステップ5|ブランドパーソナリティ再設計:人格・態度・ふるまいの統一

リブランディングの成功において欠かせないのが、ブランドパーソナリティ=人格のデザインです。

ブランドがどんな価値観を掲げ、どんな態度で社会と接し、どんな振る舞いを大切にしているのか──その総体がブランドに命を吹き込み、顧客にとって「単なる商品以上の存在」として記憶されます。

たとえ同じ機能や価格帯の商品であっても、ブランドがまとっている人格によって、体験の意味は大きく変わります。

- 「革新性」と「挑戦」を掲げるブランドなら、未来を切り拓く“先導者”のように振る舞うでしょう。

- 「安心感」や「思いやり」を大切にするブランドなら、そっと寄り添う“伴走者”のような存在になれるでしょう。

- 「遊び心」や「創造性」を軸にするブランドなら、人々の感性を刺激する“共犯者”のような立ち位置をとるかもしれません。

このように、どんなパーソナリティで届けるかによって、顧客が感じるブランド体験はまったく異なるものになります。

重要なのは、ブランドパーソナリティを広告表現やキャッチコピーの表層で終わらせないことです。

接客マニュアル、SNSでのトーン&マナー、カスタマーサポートの応対、社員一人ひとりの行動に至るまで、一貫して人格が表現されて初めて、顧客は“ぶれないブランド”として受け止めます。

その起点となるのが、「もし私たちのブランドが人だったら、どんな人か?」という問いです。

この答えを言語化することで、従業員は日々の振る舞いをブランドらしさに沿って選択でき、顧客体験の一貫性が確立されます。結果として、ブランドは長期的な信頼と共感を育み、リブランディングの本来の目的である“再び選ばれる理由づくり”を実現できるのです。

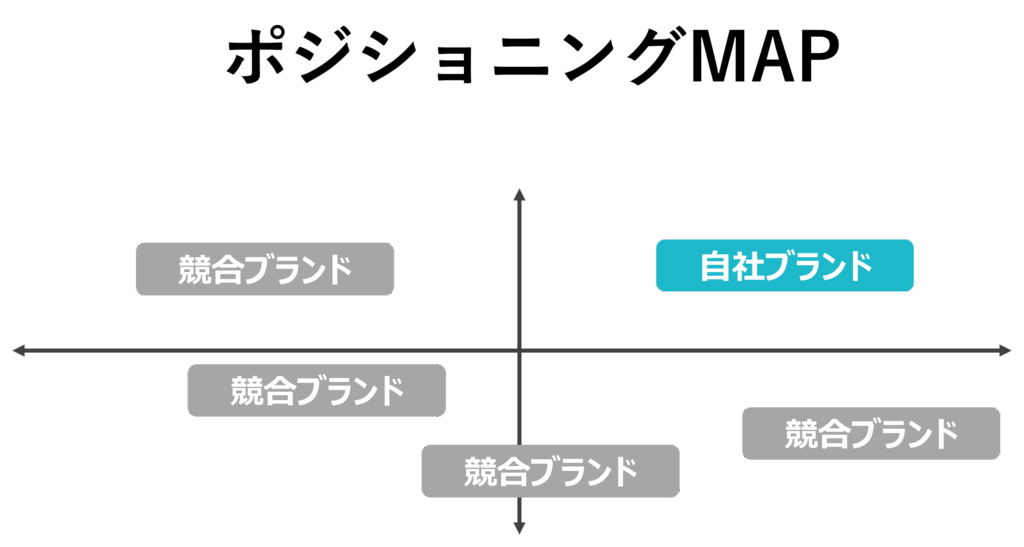

ステップ6|ポジショニング再定義:比較優位から“独自の居場所”へ

リブランディングの最終段階で欠かせないのが ポジショニングの再定義 です。

これは単に「競合より優れている」と比較で示すことではなく、顧客の心の中でどのような“独自の居場所”を占めるのかを明確にするプロセスです。

もし「効率化ツール市場のNo.1」といった機能面だけのポジションに依存していれば、後発企業の技術革新や低価格戦略に簡単に追い抜かれてしまいます。

それに対して、「働き方を変える象徴のブランド」というように、社会的な意味や文化的な価値を伴ったポジションを築けば、機能や価格を超えた存在感を確立でき、模倣されにくい独自性を保つことができます。

リブランディングにおけるポジショニングは、単なるマーケティング施策の一要素ではなく、 「なぜ私たちは存在するのか」「どんな未来を描くブランドなのか」 を顧客の心に焼き付ける工程です。その結果、ブランドは「比較対象のひとつ」ではなく、「このブランドでなければならない」という指名買いを生む存在へと進化します。

つまりポジショニングは、リブランディングの総仕上げにあたり、ブランド提供価値を市場に浸透させ、「選ばれる理由」を鮮明にするための最重要プロセスなのです。

ステップ7|VI刷新|意味と形を一致させるロゴ/カラー/タイポグラフィ戦略

リブランディングにおいて、ビジュアル・アイデンティティ(VI)は単なる“見た目の刷新”ではありません。

ロゴやカラー、フォント、グラフィックなどの視覚要素は、ブランドの提供価値を「ひと目で伝える言語」として機能します。

多くの企業が陥りやすいのは、「ロゴを新しくする=リブランディング完了」という短絡的な発想です。しかし本質は逆であり、まず ブランドの意味や提供価値を再定義した上で、そのストーリーを視覚化すること が重要です。

たとえば、サステナビリティを中核に据えたブランドであれば、自然や循環を想起させる色彩やモチーフを基調とする。

挑戦や成長を掲げるブランドであれば、シャープで躍動感のあるタイポグラフィを用いる。こうした「意味と形の一致」が、ブランドに一貫性と説得力を与えます。

さらに、VIは広告やパッケージだけでなく、名刺・Webサイト・営業資料・オフィス空間に至るまで従業員と顧客が触れるすべての接点に浸透します。その結果、ブランド体験の統一性が高まり、社内の誇りと市場での信頼が同時に強化されていきます。

つまりVIデザインとは、単なるデザインワークではなく、「ブランドの提供価値を社会に見える形で体現するプロセス」 なのです。

ステップ8|ブランド体験設計:パーパスを“感じる”全接点UXに翻訳

リブランディングを成功に導くうえで欠かせないのが、ブランド体験デザインの再構築です。

ブランドの価値は、広告や言葉だけで伝わるものではなく、顧客が実際にブランドと接する「体験の積み重ね」によって記憶され、感情として刻まれます。

店舗での商品体験、Webサイトの操作感、カスタマーサポートでの応対、イベントでの出会い──これら一つひとつの接点が「このブランドはこういう存在だ」という印象を形成していきます。

リブランディングにおけるブランド体験デザインとは、単なるUX改善や演出強化ではなく、ブランドのパーパスやパーソナリティを体感できる仕組みに翻訳することです。

革新を掲げるブランドなら、展示会やデジタル施策を通じて「未来を先取りする驚き」を与える。

温かさや親しみやすさを大切にするブランドなら、サポート対応やファンイベントで「人間的なつながり」を強調する。

このように、掲げる価値観を体験に落とし込むことで、ブランドは“コンセプト”から“実感”へと進化します。

つまりブランド体験デザインとは、リブランディングの最終的な仕上げとして、ブランドを「語るもの」から「感じるもの」へと変換するプロセスです。

顧客・社員・社会が五感と感情で一貫した物語を共有することで、ブランドは単なる選択肢を超え、「共に歩む存在」として記憶され続けるのです。

リブランディングのよくある失敗と回避策|デザイン止まり・浸透不足・KPI不在を防ぐ

リブランディングは企業の未来を左右する重要な取り組みですが、実際には途中で失速したり、期待した成果を得られないケースも少なくありません。

ここでは、よくある3つの失敗パターンと、それを防ぐための具体的な回避策を整理します。

失敗① デザイン刷新だけで終わる|提供価値と物語の不在

ロゴやVIを一新しただけで「リブランディングを完了した」と満足してしまうケースです。

外見は新しくなっても、ブランドの存在意義や提供価値を再定義していないため、短期的な話題性に終わり、社内外の共鳴は得られません。

デザイン刷新を「結果」として捉え、その背後にあるブランドの意味や未来への約束を明確にすることが不可欠です。

まずは「私たちは何のために存在し、何を提供するのか?」という問いに答え、その答えを視覚化するプロセスにすべきです。

失敗② 社内浸透しない|「語れる化」と共創プロセスの不足

ブランドメッセージやスローガンは掲げられたが、従業員がその意味を理解できず、自分の言葉で語れない状態です。結果として、顧客との接点でブランドの一貫性が崩れ、市場で響かなくなってしまいます。

リブランディングはマーケティング部門からの「一方通行の発信」ではなく、デジタル部門や営業部門が当事者として参加できるプロセスにすることが重要です。

ワークショップや対話の場を設け、「自分の仕事はブランド提供価値とどうつながるのか」を体感できる仕組みを導入しましょう。関与する各部門が“語れるブランド”を目指すことで、市場での一貫した体験が生まれます。

失敗③ KPI不在|認知・好意・NPS・指名などで効果を可視化する

「ブランドは感覚的なもの」と捉え、KPIや数値目標を設定しないまま進めてしまうケースです。成果が投資対効果として可視化されず、経営層の支持を得られずに施策が短命で終わってしまいます。

リブランディングの効果は「売上」だけでなく、応募者数・離職率・顧客満足度・商談受注率・メディア露出など多様な指標で測定できます。

最初の段階でKPIを明確に設定し、定点観測できる仕組みを整えることで、投資効果を示し続けることができます。これにより「ブランドはコストではなく成長の投資」という共通認識を社内に醸成できます。

リブランディングは「デザイン刷新」や「スローガン策定」だけで終わらせてしまうと効果は限定的です。

- 意味の再定義

- 関与者の主体的参加

- 投資対効果を可視化する仕組み

この3点を押さえることで、ブランドは一過性ではなく、持続的に市場と共鳴し続ける存在へと進化していきます。

【FAQ】リブランディングの進め方・タイミング・範囲

Q1: リブランディングはいつやるべき?どんなサインが目安?

A. 売上停滞・広告効果の鈍化・同質化・顧客層の高齢化・社内の熱量低下といった「ズレのサイン」が現れたときが最適なタイミングです。

Q2. なぜロゴ変更だけではダメなの?

A. ロゴは“結果”であり、ブランドの意味・提供価値が変わらなければ何も変わらないからです。見た目だけ整えても、本質的な変化にはつながりません。

Q3. リブランディングの範囲はどこまでやるべき?

A. CI(存在意義)→パーパス→提供価値→ポジショニング→体験設計→VI の順に“上流から下流まで”一貫して見直すのが原則です。部分最適では効果が出ません。

Q4. BtoB企業にもリブランディングは必要?

A. 必要です。理由は、意思決定プロセスが長いBtoBこそ「信頼・世界観・情報設計」が購買判断を大きく左右するためです。BtoBはむしろ効果が大きい領域です。

Q5. 中小企業・地方企業でもリブランディングに取り組むべき?

A. 中小企業こそ必要です。理由は、事業構造がシンプルな分、リブランディングの効果が売上・採用・信頼構築に直結しやすく、競争優位が作りやすいためです。

まとめ|比較から指名へ──リブランディングでブランドは生まれ変わる

リブランディングは、ロゴを変えることでも、キャンペーンを派手にすることでもありません。本質は、「このブランドは、誰にとって、どんな意味を持つ存在なのか」をもう一度つくり直すことです。

リブランディングを成功させるための3つの要素は、次の通りです。

- 意味の再定義

・パーパス/提供価値/ポジショニングを見直し、

「なぜこのブランドが世の中に必要なのか」を言語化する。 - 社内外の共創

・経営・現場・マーケ・営業・CS・採用など、部門横断でブランドをつくる。

・顧客・ファンの声も取り込み、「一緒につくるブランド」にしていく。 - KPIでの可視化

・売上だけでなく、認知・好意・NPS・指名・採用・離職率などで効果を測る。

・「ブランドはコストではなく、成長のための投資」という前提を共有する。

リブランディングは、今日・明日の売上を一時的に押し上げるための施策ではありません。狙うべきは、「比較して選ばれる」状態から、「指名されて選ばれる」状態へのシフトです。

価格や機能で迷われるブランドから、「このブランドじゃないと嫌だ」と言われる存在へ。その転換点にあるのが、意味の再定義 × 社内外の共創 × KPIによる継続的な運用です。

ブランドは、一度つくって終わりではなく、環境とともにアップデートし続ける「生きた資産」です。

今感じている停滞感や違和感は、リブランディングを通じて、ブランドをもう一段深く“生まれ変わらせる”ためのサインかもしれません。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、リブランディング・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です。