ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.10.01

パーパスブランディングは変化の好機にこそ活きる!導入タイミングと成功のポイント

本記事の要約

パーパスブランディングは「社会的存在価値×感情移入」で企業を“指名で選ばれる存在”に変える経営施策です。

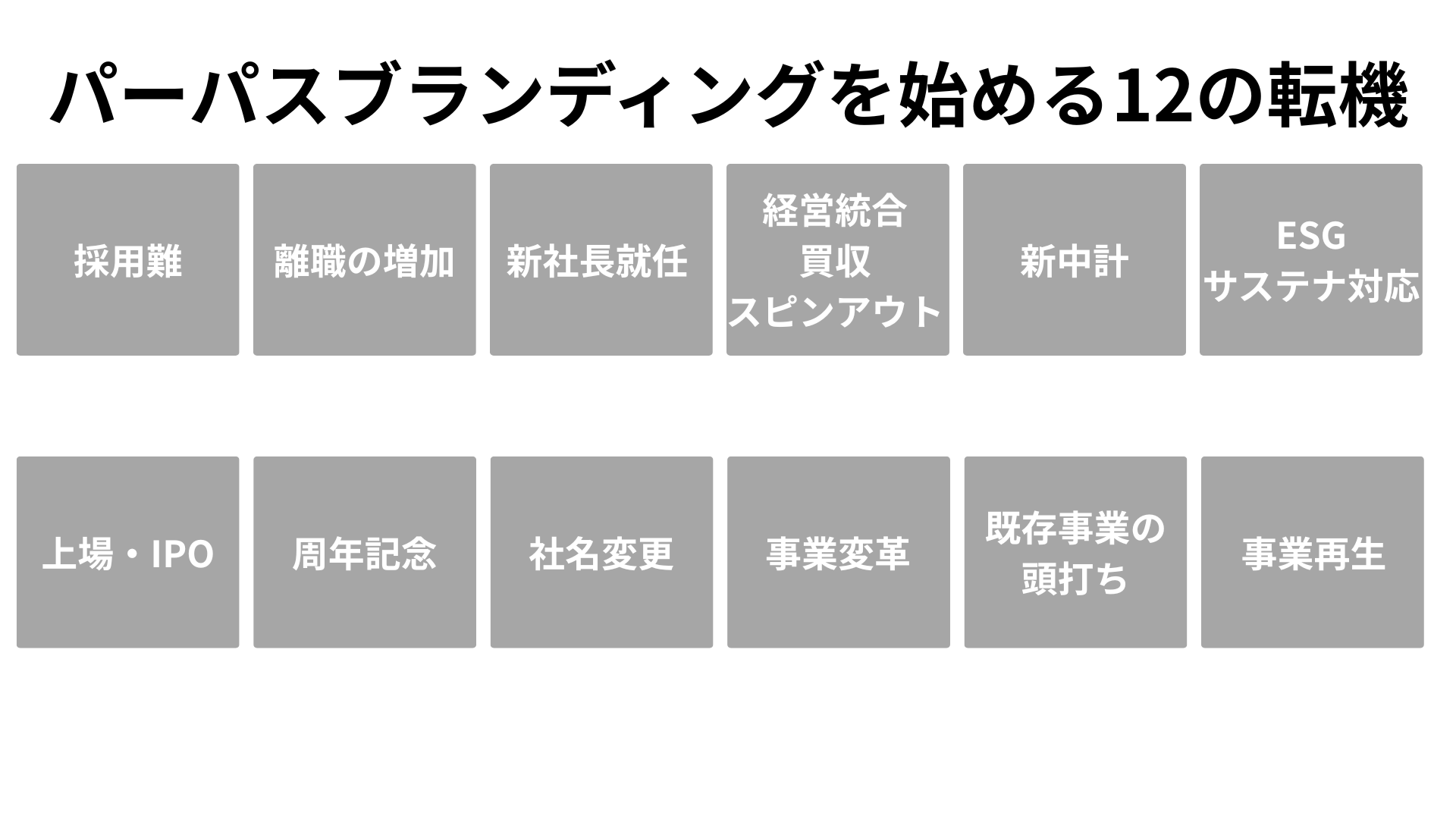

採用難、離職増、新社長就任、M&A、新中計、ESG対応、IPO、周年など12の転機は、存在価値を問い直し社内外の共鳴を高める絶好の機会です。

本記事では、その最適なタイミングと成果イメージ、導入の突破口を整理し、理念で終わらない実践法を提示します。

「パーパスブランディングの重要性は理解している。──でも、社内の機運がつくれない。」多くの現場で聞こえる本音です。

何の前触れなく提案しても、経営会議では「今は他に優先課題がある」と棚上げされ、資料だけが共有フォルダに眠る。結果、気づけば四半期が過ぎ、着手の口実を失います。

しかし本当に“今ではない”のでしょうか。実は、企業にはパーパスブランディングを始める最適なタイミングが確かに存在します。

採用難、離職増、M&A、新中計、周年、IPO――こうした“変化の節目”は、存在価値を問い直し、社内外の共鳴を一気に高める絶好の起点です。本記事では、その具体的なタイミングと始め方を明らかにします。

パーパスブランディングとは

パーパスブランディングとは、「社会的存在価値 × 感情移入」の掛け算によって、単なる比較ではなく“指名で選ばれる企業”を実現する経営施策です。

商品やサービスの競争力にとどまらず、「なぜ存在するのか」という根源的な問いに答えることで、企業とステークホルダーを深い共鳴でつなぎます。

その効用は大きく3つに整理できます。

- 社内の結節点

従業員一人ひとりの仕事が、社会的な存在価値と結びつくことで、「なぜこの会社で働くのか」という意味が再定義され、エンゲージメントが高まります。</li> - 市場での差別化

機能や価格ではなく、「どんな社会を共に創るのか」というストーリーで差別化が可能になり、顧客から“共感で選ばれる”ブランドへ進化します。 - 社会との関係資産(信頼)

ESGや人的資本など外部要請に向き合う姿勢が伝わり、企業は“信頼される存在”として社会との長期的な関係資産を築けます。

言い換えれば、パーパスブランディングは、社内・市場・社会の3方向に同時に効く、最も横断的で本質的なブランド経営の手法なのです。

今こそ始めるべき“12の転機”

パーパスブランディングは「いつか余裕ができたら始める施策」ではありません。むしろ、企業が変化や岐路に直面した瞬間こそ、最適なタイミングです。

ここでは、社内提案にも使える「12の転機」を、兆候/なぜ今か/最初の打ち手/成果イメージで整理しました。

1. 採用難

◎ 兆候

- 求人を出しても応募が集まらない

- 母集団が年々縮小し、特に若手や専門人材の獲得が困難に

- 内定辞退率が上昇し、採用コストだけが膨らむ

◎ なぜ今か

従来は給与・福利厚生・勤務地といった「待遇」が主要な判断軸でした。しかし今、求職者は「この会社で働く意味」や「社会とのつながり」を重視する傾向を強めています。

つまり、採用市場は“待遇で選ばれる時代”から、“共鳴で選ばれる時代”へと移行しているのです。この潮流を捉えなければ、優秀層を惹きつけることは難しくなります。

◎ 最初の打ち手

- EVP(従業員価値提案)の再設計:

給与や福利厚生ではなく、「社会にどう貢献できるか」「どんな成長や誇りを得られるか」を明確化。 - 採用ストーリー化:

求人広告や説明会で「数字や待遇」ではなく「存在価値に基づいた物語」を伝える。

◎ 成果イメージ

単なる条件面ではなく「共鳴できる理由」で応募が集まり、母集団の質が向上。さらに、入社後も「働く意味」が明確なため定着率が改善し、採用のコスト効率も向上する。

結果として「待遇競争に巻き込まれず、指名で選ばれる採用」への転換が実現する。

2. 離職の増加

◎ 兆候

- 特に20〜30代の若手を中心に早期離職が増えている

- 採用に成功しても数年以内に辞めてしまい、人材投資が回収できない

- 残った社員の士気も下がり、さらに離職を呼ぶ悪循環に

◎ なぜ今か

待遇や制度が原因のように見えても、離職の根底には「ここで働く意味を感じられない」という“意味の喪失”があります。

価値観の多様化が進む中、従業員は「なぜ自分はこの会社で働くのか?」「自分の仕事は誰の喜びにつながっているのか?」といった問いに納得できなければ、長く留まることは難しい時代です。

◎ 最初の打ち手

- パーパスの言語化:

企業が「なぜ存在し、何のために事業を続けるのか」を明文化し、社員の仕事の意味と接続させる。 - インナー浸透施策:

ワークショップ、社内報、パーパスカードや動画などを通じて、社員一人ひとりが「自らの言葉で語れる」状態をつくる。

◎ 成果イメージ

従業員が「自分の仕事には意味がある」と実感できるようになり、働く理由を再確認。結果としてエンゲージメントが向上し、離職率の低下・組織の一体感の強化へつながる。

制度改善だけでは解決できない“根本治療”が実現する。

3. 新社長就任

◎ 兆候

- 新体制がスタートする時期に、社員の間で「何が変わるのか」という不安や期待が高まる

- 社外からも「新しい経営の方向性」に関心が集まる

- これまでのやり方を引き継ぐのか、それとも刷新するのか、注目が集中

◎ なぜ今か

新社長の就任直後は、社内外から自然と注目が集まる「メッセージ受信感度の高い時期」です。

このタイミングを逃すと、組織は旧来の惰性に戻りやすく、変革のチャンスを失うリスクもあります。だからこそ「何を大切にし、どんな未来を描くのか」を旗印として示すことが、組織を一つにまとめるカギになります。

◎最初の打ち手

- 新体制の旗印となるパーパスを言語化・可視化

- 就任メッセージや記者会見、社内キックオフイベントで「パーパス=社会への約束」を発信

- パーパスを軸に、今後のビジョンや事業方針を整理し、従業員が自らの役割をイメージできるように設計

◎ 成果イメージ

- 新社長のリーダーシップが「パーパスと意志」に裏打ちされ、社内に浸透

- 社員が「自分もこの変革の一部だ」と腹落ちし、一体感を持って動き出す

- 社外ステークホルダーにも「新体制の方向性」が明確に伝わり、期待と信頼を獲得

4. 経営統合・買収・スピンアウト

◎ 兆候

- 経営統合やM&Aにより、異なるカルチャーや価値観を持つ組織が合流

- スピンアウトで独立した際に、「自分たちは何者か」が曖昧になる

- 社員の間で「これからどうなるのか」「自分の役割は何か」といった不安や戸惑いが広がる

◎なぜ今か

統合・分離の局面は、組織にとって“存在価値”を再定義する重要な瞬間です。

単なる制度変更や法的手続きだけでは社員の納得感は得られず、「なぜこの統合(または独立)なのか?」という問いが残ってしまいます。

まさにこの局面こそ、共通の旗印=パーパスを掲げることで、正当性と未来への方向性を明確に示す必要があります。

◎ 最初の打ち手

- 経営統合やスピンアウトの背景にある「存在価値」を掘り起こし、共通のパーパスを設定

- 社員説明会・ワークショップで「この変革は何のためか」「私たちが共に目指す社会は何か」を言語化

- 社名・ロゴ刷新やブランドメッセージを、新たなパーパスと一体で発信

◎ 成果イメージ

- 経営統合では「一緒になる理由」が明確になり、社員が共通のゴールに向かうことでシナジーを最大化

- スピンアウトでは「独立の意味」が社員の誇りとなり、主体的な挑戦意欲を引き出す

- 顧客・株主・社会に対しても「単なる再編ではなく、新しい価値創造の始まり」であることを示し、期待を強化

5. 新・中期経営計画

◎ 兆候

- 中期経営計画が「売上」「利益」「市場シェア」といった数値目標の羅列に終始している

- スローガンは掲げられるものの、社員に当事者意識が芽生えず「自分ごと」にならない

- 発表後、現場の動きが鈍く、経営層と現場の間に温度差が生じる

◎ なぜ今か

中期経営計画は、3〜5年先の未来像を描く重要な節目です。しかし数字や事業戦略だけでは、社員や社会の心を動かす力は弱く、計画が“紙の上の計算”に留まりがちです。

いま必要なのは、数字に「なぜこの方向を目指すのか?」という感情軸を与え、共鳴を生み出すことです。まさに新しい中計策定のタイミングこそ、パーパスを組み込む最良の機会です。

◎ 最初の打ち手

- 中計の立ち上げと同時に「パーパス」を再確認・再定義

- 中計説明会や発表資料に、数字だけでなく「存在価値」「目指す社会像」を組み込み、社員が語れるストーリー化を図る

- パーパスムービーやブランドステートメントを、中計発表と同時に公開し、社内外へ一貫したメッセージを発信

◎ 成果イメージ

- 「売上1000億円」ではなく「社会の課題を解決し、その結果として売上1000億円」という物語へと転換

- 社員が「なぜこの目標に取り組むのか」を腹落ちでき、現場レベルで行動が加速

- 株主・顧客・社会からも、数字の裏にある意義が理解され、信頼と期待が高まる

6. ESG・サステナビリティ対応

◎ 兆候

- サステナビリティレポートやSDGs関連施策を打ち出しても、社内外で十分に読まれず“形骸化”

- ESG担当部署だけが孤軍奮闘し、現場との温度差が拡大

- 「SDGsのアイコンを貼っただけ」「報告書を作るだけ」という“やらされ感”が蔓延

◎ なぜ今か

社会からの要請(ESG投資、人的資本開示、取引先からのサプライチェーン要求など)は確実に強まり続けています。

しかし、多くの企業では「戦略とどうつながるのか」が曖昧なまま進められており、持続的な動きに転換できていません。

まさに今こそ、“単なる対応”から“自社の存在価値に基づく戦略”へと進化させる好機です。

◎ 最初の打ち手

- パーパスを起点に、「私たちはどんな社会を創りたいのか」という視点でESG・サステナ課題を再整理

- すべてを羅列するのではなく、優先すべきテーマをパーパスと一貫する形で選定

- 「数字やKPI」だけでなく「社会的意味」を可視化し、社員や顧客に伝わるストーリーに再編集

◎ 成果イメージ

- ESG施策が「やらされ感」から脱却し、“意志ある一貫性”を持った戦略へ進化

- 社員が「自分の仕事が社会貢献にどうつながるか」を実感し、日常業務のモチベーション向上

- 投資家・顧客・取引先から「この企業は本気で社会価値を創っている」と認識され、信頼性とブランド価値が強化

7. 上場・IPO

◎ 兆候

- 社員の間に「これから会社はどう変わるのか」という期待と不安が入り混じる

- 投資家やアナリスト、採用候補者、取引先など社外の注目が一気に高まる

- 社内文化や意思統一の必要性が強まる一方で、「短期的な数字」ばかりに意識が集中しがち

◎ なぜ今か

場は単なる資金調達の手段ではなく、「社会に開かれた存在」として問われる瞬間です。

ここで「この企業は何のために存在するのか」を語れなければ、投資家にとっては「数字でしか語れない会社」、社員にとっては「成長の歪みを抱える会社」と映りかねません。

まさに上場のタイミングは、存在価値=パーパスを明確に提示する絶好の局面です。

◎ 最初の打ち手

- 投資家説明会(IR資料)・採用広報・社内発信に共通する「パーパスの一文」を策定

- 上場後のビジネスモデルや成長戦略を、「どんな社会価値を実現するのか」と結びつけて発信

- 上場に合わせてブランドステートメントやパーパスムービーを公開し、社内外の理解を促進

◎ 成果イメージ

- 投資家に対しては「短期の数字」だけでなく「中長期の価値創造ストーリー」を提示でき、信頼性が向上

- 求職者に対しては「ここで働く理由」が明確になり、採用力と定着力が強化

- 社員にとっては「社会に開かれる誇り」が共有され、カルチャーがアップデート

- 結果として、信頼と共感を基盤に持続成長を実現し、“上場しただけの会社”ではなく“社会に選ばれるブランド”へ進化

8. 周年記念

◎ 兆候

- 記念式典やイベントを行っても、一過性の盛り上がりに終わる

- 記念ロゴやノベルティは制作したが、社内外に持続的なインパクトが残らない

- 社員にとっては「会社が周年っぽいことをやっている」程度の印象にとどまり、誇りや未来への意味づけにつながらない

◎ なぜ今か

周年は、過去と未来をつなぐ稀有な節目です。単なる“感謝の場”にとどめるのではなく、「これまで何を成し、これから何を実現するのか」という存在価値=パーパスを問い直し、社会や社員に向けて宣言できる絶好のタイミングです。

この瞬間を活かさなければ、周年は「イベント消化」に終わり、変革のチャンスを逃してしまいます。

◎ 最初の打ち手

- 周年スローガンの策定:「◯周年ありがとう」ではなく、未来志向でパーパスを凝縮したメッセージを掲げる

- 周年ムービーの制作:過去の軌跡と未来への展望を一つのストーリーとして映像化し、式典や社外発信で活用

- パーパスブック・周年記念誌の発行:沿革や年表に留めず、存在価値の証拠と未来の約束を体系化し、文化的資産として残す

◎ 成果イメージ

- 社員にとっては「この会社で働く意味」を再確認する場となり、誇りとエンゲージメントが高まる

- 社外に対しては「過去の感謝」と「未来の宣言」を同時に伝えることで、信頼と共感が拡張される

- 周年そのものが、感謝と未来志向を両立させる“文化的転機”となり、次の成長への推進力となる

9. 社名変更

◎ 兆候

- 社員から「なぜこの社名なのか?」という疑問や戸惑いの声が上がる

- 長年親しんできた社名がなくなることで、特にベテラン層に心理的な不安が広がる

- 社外でも「イメージが湧かない」「変更理由がわからない」といった受け止めが生じやすい

◎ なぜ今か

社名は企業にとって最も繰り返し目に触れる“顔”であり、存在価値や未来の方向性を象徴するものです。

単なる社名の変更ではなく「私たちは何者で、これから何を目指すのか」を社会に再提示する重要な機会です。社名変更のタイミングは、企業アイデンティティを再設計し、パーパスを基盤に未来を描く絶好の瞬間です。

◎最初の打ち手

- 新社名の由来を、パーパスと直結した「未来への約束」として言語化

- 社内向けには「なぜこの社名なのか?」「そこに込めた存在価値」を理解・共感できるツール(冊子・動画・ワークショップ)を用意

- 社外発信では「新社名=新しい旗印」として、ブランド戦略や社会的意志とあわせて発信

◎ 成果イメージ

- 社員の「変わる不安」を「未来に向けた誇り」へと転換できる

- 顧客・投資家・社会に対して「単なる社名変更ではなく、存在価値の刷新である」と伝わり、信頼と期待が高まる

- 社名が“名前”以上の意味を持ち、企業変革の象徴として共感を醸成する

10. 事業変革

◎ 兆候

- 新規事業の立ち上げや急速な拡大で、部門・拠点ごとに文化や価値観がバラバラになっている

- 新旧世代の社員の間に「温度差」や「目的意識のズレ」が生まれている

- 「なぜこの事業を変えるのか?」という根本的な問いが浸透せず、変革に対する納得感が弱い

◎ なぜ今か

事業変革のタイミングは、組織にとって最も「意味の空洞化」が起こりやすい瞬間です。新しい方向性や仕組みが導入される一方で、従業員が「自分の仕事は何のためにあるのか」を見失いがちになるからです。

この局面でパーパスを再定義すれば、変革の“理由”と“未来像”を一本化し、共通の旗印のもとに組織を結束させることができます。

◎ 最初の打ち手

- 多拠点・新旧世代・異なる事業領域を束ねるパーパスの再定義

- 社員参加型の対話やワークショップを通じて、「自分の役割がどう未来につながるか」を共に言語化

- パーパスを核に据えた行動指針・評価制度への落とし込みで、変革の一体感を制度面からも支える

◎ 成果イメージ

- 変革に伴う不安や分断が解消され、「なぜ変わるのか」が腹落ちする

- 部門・拠点を越えて一貫した方向性が共有され、変革への推進力が高まる

- 企業文化そのものが進化し、短期的な拡大ではなく“持続的成長”を可能にする基盤が整う

11. 既存事業の頭打ち

◎ 兆候

- 長年の主力商品やサービスの売上が横ばい、あるいは減少傾向にある

- 競合との差別化が難しくなり、「どこも似たような価値提案」に陥っている

- 新しい広告や販促を試しても効果が薄れ、「次の一手」が見えない

◎ なぜ今か

市場が成熟し、機能や価格だけでは顧客の心を動かせなくなった現在、求められているのは「何を売るか」ではなく「なぜ存在するのか」という根本的な問い直しです。

商品や事業が停滞する局面こそ、パーパスを起点に“意味”を再設計し、リブランディングを行う絶好のタイミングです。

◎ 最初の打ち手

- 「この事業は誰に、どんな価値や喜びをもたらしているのか?」を再定義

- 商品のスペック訴求ではなく、存在価値や社会的インパクトを物語化

- パーパスを基盤としたブランド再設計を通じ、商品・事業の「語れる理由」を明文化

◎ 成果イメージ

- 商品やサービスに「共鳴されるストーリー」が宿り、選ばれる理由が再構築される

- 社員自身が「自分たちの事業は社会に必要だ」と語れるようになり、誇りと推進力が高まる

- 顧客にとっても「買う理由」が価格や機能を超えて“感情移入”へとシフトし、新しい成長の起点となる

12. 事業再生

◎ 兆候

- 赤字が続き、財務的な立て直しを迫られている

- 主力事業の業績が悪化し、これまでの戦略や強みが通用しなくなってきた

- 現場と経営層の温度差が拡大し、従業員の士気が低下、離職の懸念が高まっている

◎ なぜ今か

事業再生の局面は、単なる「数字の改善」ではなく、組織が自らの存在価値を根本から問い直す最後のチャンスです。

分断や不信感が広がる中で「なぜ私たちはこの事業を続けるのか?」という問いに答えられなければ、再建は表面的なものに終わります。

逆にこのタイミングでパーパスを再定義することで、社員・顧客・社会の“共鳴”を呼び戻すことができます。

◎ 最初の打ち手

- 「私たちは何のためにこの事業を続けるのか?」を正面から言語化

- これまでの積み上げを否定せず、社会への“約束”として再編集

- 社員・顧客・株主など主要ステークホルダーを巻き込み、ストーリーを共有する

◎ 成果イメージ

- 単なる事業再生ではなく、「再誕(リボーン)」として組織に新たな誇りを生み出す

- 従業員が「ここで働き続ける理由」を再確認し、結束力が高まる

- 顧客や社会から「この会社には存在価値がある」と再評価され、信頼が回復

- 再生は「延命」ではなく、未来に向けた“再起動”へと変わる

よくある壁と突破口(社内合意づくり)

パーパスブランディングの重要性は理解していても、いざ社内で推進しようとすると、多くの企業が「壁」に直面します。

特に経営層や現場を巻き込む際に出やすい典型的な声と、その突破口を整理しました。

① 「今は他が優先」

- よくある声

「新規事業」「DX」「コスト削減」など、目の前の課題が山積みで、パーパスブランディングはどうしても“後回し”にされがちです。 - 突破口

「いまこそ着手すべき根拠」を、企業が直面する 12の転機(採用難、離職増、新社長就任、経営統合、中期経営計画、ESG対応、IPO、周年、社名変更、事業変革、既存事業の頭打ち、事業再生)として明文化します。

これにより、「なぜ今なのか?」を客観的に説明でき、経営陣の合意を得やすくなります。

② 「費用対効果」

- よくある声

「結局イベントで終わるのでは?」「投資に見合う成果が出るのか?」といった懸念が必ず出てきます。 - 突破口

初期段階から複数の目的 を明確化し、既存の広報・採用・営業・IR施策との統合効果を示します。

たとえば「採用応募数の改善」「離職率の低減」「ブランド認知度」「営業提案の受注率向上」など、複数の目的を示し、「ブランディングはコストではなく投資」という認識を醸成できます。

③ 「ビジネスに直結するのか?」

- よくある声

「結局きれいごとで終わってしまうのでは?」という懐疑的な声は根強いものです。 - 突破口

実装ロードマップ を示すことが不可欠です。- 採用:EVP再設計、採用ストーリー動画

- IR:投資家向け説明資料でのストーリー統合

- ESG:統合報告書やサステナビリティ計画への接続

- 営業:提案資料や商談トークへの反映

「パーパス」から「実装」への流れを具体化することで、パーパスが単なる言葉ではなく、日々の事業活動に活かされる“実務的な武器”になると示すことができます。

社内合意づくりで重要なのは、 「今やる理由」+「投資対効果」+「実装の道筋」 の3点をセットで提示することです。

このフレームで整理すれば、パーパスブランディングは「理念」ではなく「戦略投資」として社内で受け入れられる土台が整います。

よくある質問(FAQ)

Q1. パーパスブランディングはどのような企業に最適ですか?

A1. パーパスブランディングは、採用難、離職増加、新社長就任、M&A、中期経営計画策定、ESG・サステナビリティ対応、IPO、周年記念、社名変更、事業変革、既存事業の頭打ち、事業再生など、企業が大きな変化や転機に直面している場合に特に効果を発揮します。

Q2. パーパスブランディングはコストがかかる施策ですか?

A2. パーパスブランディングは「コスト」ではなく「投資」として捉えるべきです。初期段階から採用応募数の改善、離職率の低減、ブランド認知度の向上、営業提案の受注率向上など、複数の目的を明確化することで、投資対効果を示すことができます。

Q3. 社内でパーパスブランディングを推進する際のポイントは何ですか?

A3. 社内で合意形成を促進するためには、「今やる理由」、「投資対効果」、「実装の道筋」の3点をセットで提示することが重要です。これにより、パーパスブランディングが「理念」で終わらず、「戦略投資」として社内で受け入れられ、具体的な実践につながります。

まとめ

パーパスブランディングは「余裕ができたときに取り組む施策」ではありません。むしろ、採用難や離職増、新社長就任や周年、IPOといった “変化の節目”こそが最大の好機 です。

その効果は、

- 社員に「働く意味」を与え、エンゲージメントを高める

- 顧客に「共感の理由」を提供し、価格や機能を超えた差別化を実現する

- 社会に「未来への約束」を示し、長期的な信頼を築く

という、社内・市場・社会の三方向に同時に効く経営施策 にあります。

一方で、社内では「今は優先課題がある」「コスト先行では」「理念で止まるのでは」といった懸念が出やすいものです。

だからこそ、「今やる理由」+「投資対効果」+「実装の道筋」 をセットで示すことが、合意形成の決め手となります。

変化の時代において、パーパスは単なる理念ではなく「経営と社会をつなぐ旗印」です。あなたの企業が迎えている節目は、単なる危機や課題ではなく、パーパスブランディングを始めるための“絶好の起点”かもしれません。

【無料DL】ASAKO Brand PRISMソリューションガイド|パーパスを軸にしたブランド変革の全体像

ASAKOが独自開発した「Brand PRISM」は、

- 顧客に選ばれるブランドをつくる外部視点

- 従業員が誇りを持ち、行動に移せる内部視点

- 経済合理性と社会価値を両立させる戦略視点

を統合した、実践的なブランド変革フレームです。本資料では、Brand PRISMの全体像と設計プロセスを網羅的に紹介しています。