ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.09.30

中期経営計画にパーパスブランディングを導入するメリット:社員・顧客・社会を動かす「共鳴のストーリー」とは

本記事の要約

中期経営計画(中計)は3〜5年先の未来像を描く重要な節目ですが、数字の羅列で終わり現場に響かないことが多いのが現実です。

ここに「企業が社会に示す存在価値=パーパス」を組み込むことで、中計は共感を呼ぶ“未来の物語”へと進化します。

社員には働く意味を、顧客や社会には共創の未来を示し、数字と存在価値をつなぐ戦略実行力を生み出せるのです。

目次

中期経営計画(通称「中計」)は、企業にとって3〜5年先の未来を描く重要な節目です。

事業の方向性や投資戦略、人材育成の方針を定め、社内外に「これからの道筋」を示す大切な役割を担います。

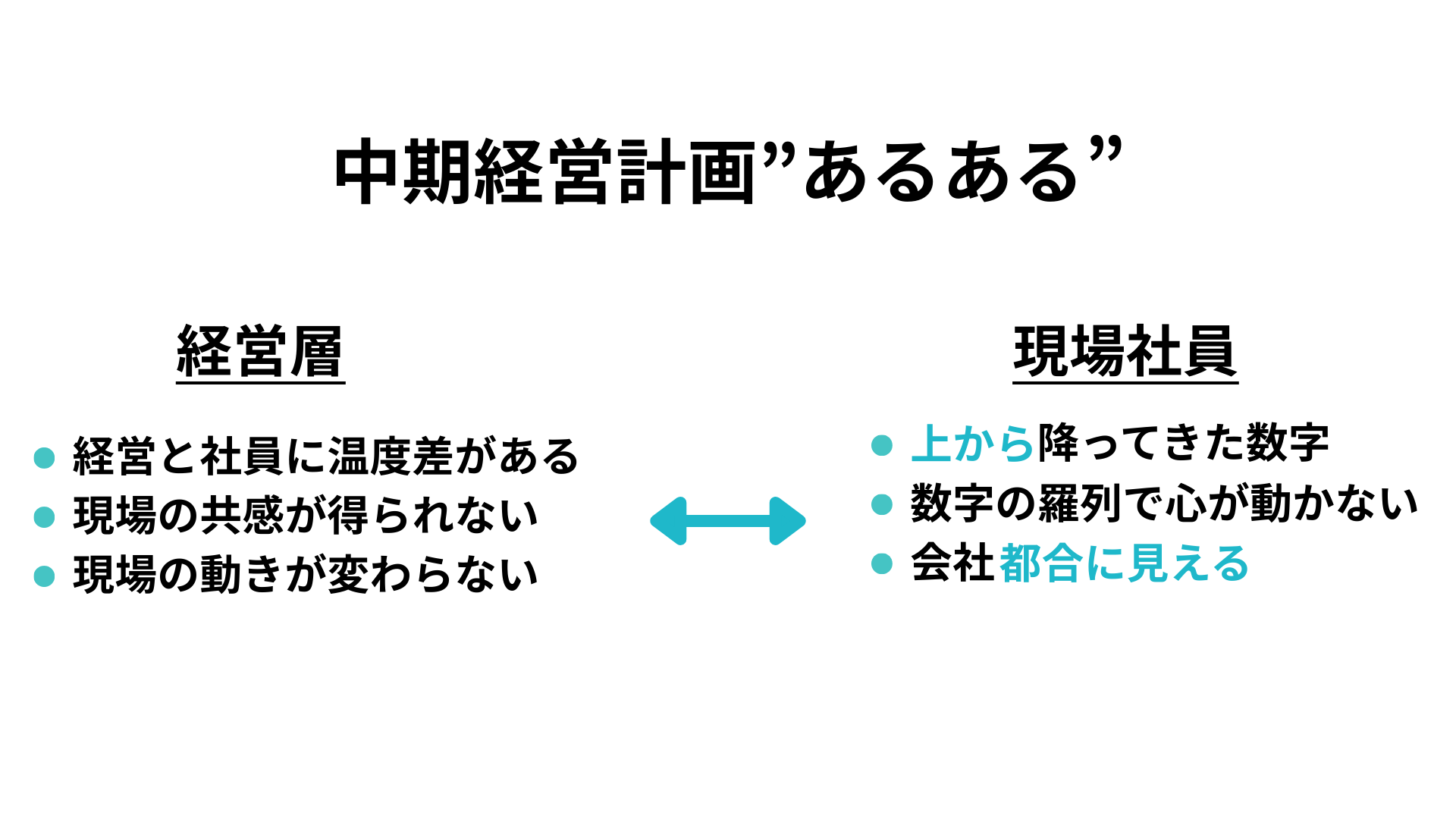

しかし現実には、多くの企業でこんな声が聞かれます。

- 「せっかく中計を策定したのに、現場の動きが変わらない」

- 「経営層と従業員の間に温度差がある」

- 「スローガンが空回りして、現場の共感が得られない」

なぜ、未来を描くはずの中計が、数字の羅列や形式的なスローガンで終わってしまうのでしょうか。その背景には「共鳴の起点」が欠けている、という根本的な課題が潜んでいます。

なぜ中期経営計画は現場に響かないのか|よくある課題と失敗例

中期経営計画(中計)は、単なる数値目標を並べた資料ではありません。本来の役割は「実現したい未来を言語化する営み」にあります。

- 「どの事業領域にリソースを集中するのか」

- 「どの市場で競争優位を築くのか」

- 「どんな組織をつくり、どんな人材を育てるのか」

こうした問いに答えながら、3〜5年先の経営戦略を数字や施策に落とし込んでいくのが中計の本質です。

投資家や取引先にとっては、売上・利益・シェア・投資回収といったKPIが提示されることで、企業の方向性や成長可能性を測る指標となります。

しかし、多くの企業において中期経営計画は、社員や社会にとって“共感のストーリー”として機能しにくいのが現実です。なぜなら、数字は論理を語る一方で、「なぜその数字を目指すのか」「その先にどんな社会を描こうとしているのか」という意味づけが欠けやすいからです。

その結果、現場の社員からは「目標値は理解できるけれど、自分の仕事とどうつながるのかが見えない」「数字だけでは心が動かない」といった温度差が生じがちです。

社会や顧客にとっても、「会社の都合の計画」に見えてしまい、共感や期待を喚起するメッセージにはなりません。

中計は、未来への航路を示す“地図”であると同時に、人々を巻き込む“ストーリー”である必要があります。

ところが実務上は、財務目標や事業戦略といった“地図”の側面が強調されすぎ、社員や社会の共鳴を生む“ストーリー”が置き去りにされているのです。

中期経営計画とパーパスブランディングの関係|感情移入を生む仕組み

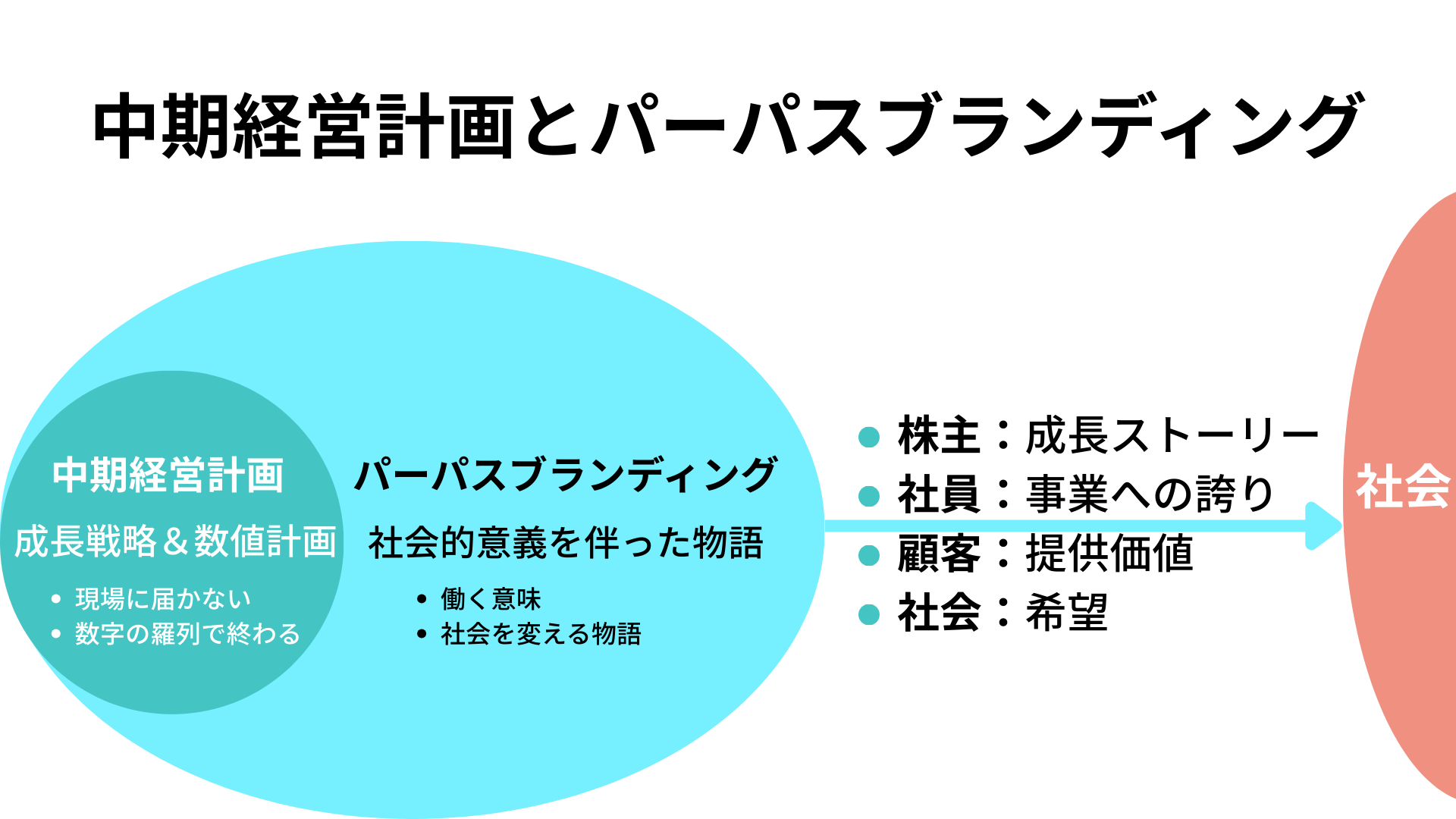

中期経営計画(中計)が「現場に響かない」「数字の羅列で終わる」と言われる最大の理由は、そこに “感情移入” が欠けているからです。

どれだけ綿密に戦略や投資計画を練っても、それが単なる数値目標として提示されるだけでは、社員や顧客の心を動かすことはできません。人は数字ではなく「意味」によって動くからです。

ここで力を発揮するのが パーパスブランディングです。

パーパスとは、企業が社会に対して存在する理由、すなわち 「社会に示す存在価値」 を言語化したものです。パーパスが中計に組み込まれると、数字は単なるゴールではなく、社会的意義を伴った物語へと変わります。たとえば、

- なぜこの方向性を選ぶのか? ― 短期利益ではなく、長期的に社会を変える意義を明確にする。

- どんな社会を目指すのか? ― ESGやSDGsの文脈とつなげて、外部環境との共鳴を得る。

- その変革に社員一人ひとりはどう関わるのか? ― 自分の仕事が「未来を創る一部」であると実感できる。

このようにパーパスが数字に“物語性”を与えることで、中計は「上から降りてきた数字」から「自分も参加できるストーリー」へと進化します。

認知心理学者Melanie Green & Timothy Brock (2000) が提唱したトランスポート理論(Narrative Transportation Theory)によれば、人はストーリーに“入り込む”ことで、情報を論理ではなく体験として感じ、その没入感が説得力を高め、モチベーションや価値観の変容を導くとされています。

社員にとっては、「この会社で働く意味」と日々の業務が一本の線でつながり、主体的に動く力へと変わります。

顧客や株主にとっても、新しい中計は「この企業はどのように社会に価値をもたらすのか」を示すシグナルとなり、共感や信頼を醸成します。

言い換えれば、パーパスブランディングは中期経営計画に “感情移入を宿すプロセス” です。

数字と存在価値を掛け合わせることで、経営計画は単なるKPIの集積ではなく、「社会を変える物語」へと昇華し、社員・顧客・株主を巻き込む推進力を持ち始めるのです。

中期経営計画×ブランディングの相乗効果|数字に意味を宿らせる

たとえば、機械商社の中期経営計画は、扱う機器やソリューションの拡販計画、売上・シェアといった数字で語られることが多いものです。けれども、そこに「パーパス」という物語を加えることで、数字は未来への約束へと変わります。

❶ 数字に意味が宿る

「売上1,000億円を達成する」という目標は、経営層や投資家には響いても、社員や顧客にとっては遠い数字にすぎません。

しかしこれを、「未来を拓く人々の挑戦に伴走し、現実に変えていく。その結果1,000億円規模の市場を創り出す」と語ればどうでしょうか。

数字の背後に「夢を叶える伴走者」という意味が宿り、心を動かすストーリーへと変わります。

❷ 存在価値にロードマップが加わる

「挑戦を未来へつなぐ力になる」というパーパスを掲げれば、それは中期経営計画に具体的な道筋を与えます。

たとえば、「2030年までに5,000社以上の顧客が描く新しい挑戦を現実に変える支援を行い、社会に新しい可能性を拓く」と設定すれば、抽象的な理想が営業活動や新規事業開発の指針に落とし込まれるのです。

❸ ステークホルダーごとに納得感が高まる

中計とブランディングを接続することで、各ステークホルダーに異なる意味づけが生まれます。

- 株主には:挑戦市場の創造という成長ストーリーと、その裏付けとなる数値根拠

- 社員には:「自分の仕事が誰かの夢を現実に変えている」という誇り

- 顧客には:単なる機械商社ではなく「挑戦を実現に変える伴走者」という提供価値

- 社会には:多様な挑戦が実現され、次世代を拓く希望が広がる未来像

数字と存在価値が一体となったとき、中期経営計画は単なる「数値目標の羅列」からステークホルダーとの「共有・共創できる物語」へと進化します。そしてその物語が、社員・顧客・社会を巻き込む推進力となるのです。

中期経営計画を「共鳴のストーリー」に変える企業の取り組み

中期経営計画を単なる「数値目標の発表」にとどめず、パーパスブランディングと結びつけて実践している企業が増えています。ここでは代表的な取り組み例を紹介します。

❶ ブランドステートメントやパーパスムービーの公開

中計発表と同時に、新しいブランドステートメントやパーパスムービーを社内外に公開する企業があります。

数字だけでは伝わりにくい「未来の約束」を、映像や言葉を通して表現することで、社員・顧客・社会に向けて「私たちは何者で、どこに向かうのか」を明確に示すことができます。

❷ 従業員が「自らの言葉で語る」ワークショップ

一方的にトップダウンで方針を伝えるのではなく、従業員自身が自分の言葉でパーパスや中計の意味を語り合うワークショップを実施する企業も増えています。

「この変革に自分はどう関わるのか?」を考えることで、従業員の中で中計が“自分ごと化”され、日々の行動へのつながりが生まれます。

❸ 「創りたい社会」の物語を共有

数値KPIと並行して、「私たちが創りたい社会」というビジョンを物語として共有する取り組みも効果的です。

たとえば「売上○億円」ではなく「〇〇の課題を解決し、□□の未来を実現する」という形で語れば、計画は単なる数字の並びではなく「社会に届ける価値のロードマップ」として機能します。

これらの取り組みは、中期経営計画を“数字の計画”から“共鳴のストーリー”へと進化させ、社員・顧客・社会を巻き込む力を持たせる実践例です。

よくある質問 (FAQ)|失敗要因・効果的な進め方・パーパス導入の効果

Q1: 中期経営計画が現場に響かない主な理由は何ですか?

A1: 主な理由は、中期経営計画が単なる数字の羅列に終わり、社員の感情移入や共感を呼ぶ「共鳴のストーリー」が欠けているためです。

Q2: パーパスブランディングは中期経営計画にどのように貢献しますか?

A2: パーパスブランディングは、中期経営計画に企業の存在意義や社会的価値という「物語性」を与え、数字目標を「未来への約束」へと昇華させます。これにより、社員・顧客・社会の共感と行動を促します。

Q3: 中期経営計画にパーパスブランディングを導入する具体的なメリットは何ですか?

A3: 主なメリットは、KPIに意味を宿らせる、存在価値にロードマップを加える、ステークホルダーごとの納得感を高める、社会課題との接続を強化する、社員のエンゲージメントを向上させる、短期と長期の目標を一貫させる、多様なステークホルダーに統一の物語を伝える、理解から体現までの浸透プロセスを構築する点です。

まとめ|中期経営計画を「数字の計画」から「未来を共創する物語」へ

中期経営計画にパーパスブランディングを掛け合わせることによって、計画は単なる「数字の目標」から、存在価値を伴った「未来への物語」へと昇華します。

- 存在価値を伴った未来像:

数値KPIに「なぜそれを目指すのか」という意味を与えることで、計画が社会や社員に響く物語になります。 - 社会課題とのつながり:

パーパスを軸に置くことで、ESG・SDGs・人的資本開示といった外部要請に応える姿勢を明確にできます。 - 社員の働く意味と直結:

社員が「会社の目標」ではなく「自分の挑戦」として捉えられるため、エンゲージメントが飛躍的に高まります。

さらに、このアプローチには他にはない特質があります。

- 短期KPIと長期パーパスをつなぐ

3〜5年の中計と、10〜50年を見据えるパーパスを結びつけることで、短期の成果が長期の存在意義につながる納得感が生まれます。 - 多様なステークホルダーに“一つの物語”を届けられる

株主には「持続的成長の根拠」、顧客には「選ぶ理由」、社員には「働く意味」、社会には「共創する未来」として、それぞれに響くストーリーを一貫して伝えられます。 - 「理解→共鳴→体現」の浸透プロセスを自然に組み込める

中計発表は「理解」、インナーブランディング施策は「共鳴」、日常業務での実践が「体現」となり、計画が組織全体に息づく仕組みを作れます。

【無料DL】ASAKO Brand PRISMソリューションガイド|パーパスを軸にしたブランド変革の全体像

ASAKOが独自開発した「Brand PRISM」は、

- 顧客に選ばれるブランドをつくる外部視点

- 従業員が誇りを持ち、行動に移せる内部視点

- 経済合理性と社会価値を両立させる戦略視点

を統合した、実践的なブランド変革フレームです。本資料では、パーパスブランディングソリューション「Brand PRISM」の全体像と設計プロセスを網羅的に紹介しています。