データ・分析

2025.09.16

【データ分析】社員の誇りを高める経営戦略とは?コーザル分析でわかる組織活性化の秘訣

本記事の要約

ASAKOの調査データによると、社員の誇りは偶然ではなく設計可能な経営資産であり、生産性・離職率・採用力に直結します。

特に「社会からの応援・好感・尊敬」が誇りの主要因で、カルチャーへの愛着や挑戦機会、新ビジネス創出へと連鎖します。

外部評価の獲得、カルチャーフィット採用、挑戦の制度化が重要です。

目次

はじめに

いま、多くの企業が離職率の上昇、採用難、そして従業員エンゲージメントの低下という課題に直面しています。

優秀な人材を採用することも、長く活躍してもらうことも容易ではなくなった時代、社員一人ひとりが仕事に「誇り」を持てるカルチャーづくりは、経営の最重要テーマの一つとなっています。

ここで言う「誇り」は、単なるモチベーションや一時的な感情ではありません。誇りは生産性の向上、離職率の低下、採用時の魅力度向上といった具体的な経営成果に直結する経営資産です。

本記事では、ASAKOが独自に行った調査データをもとに、「社員の誇り」を科学的に分析。その結果明らかになった、誇りを生み出す主要な要因と、それを実現するための実践的アプローチをご紹介します。

社員の誇りを左右する7つの因子【因子分析で明らかにした重要ポイント】

ASAKOが実施した調査をもとに、社員が自分の仕事に「誇り」を持つ要因を明らかにするため、社員の誇りやエンゲージメントに関わる複数の質問項目の因子分析を行いました。その結果、次の7つの因子に分類されました。

◎ 因子分析の結果

1.新ビジネスの構想・実行力

― 新しい事業やアイデアを具体的に形にし、実行していく力。

2.社風・カルチャーのマッチ度

― 社員が自社の文化や価値観に共感し、自分に合っていると感じる度合い。

3.社会貢献・課題解決

― 社会の課題に対し、自社の事業が具体的な解決を提供できている感覚。

4.社会からの応援・好感・尊敬

― 顧客や地域社会、業界からのポジティブな評価や支持。

5.社会的な認知・浸透有

― ブランドや事業の存在が広く知られ、認められている状態。

6.挑戦・裁量・新しいアイデア

― 新たな挑戦や意思決定の自由度、革新的な発想を試せる環境。

7.その他

― 上記に含まれないその他の要因。

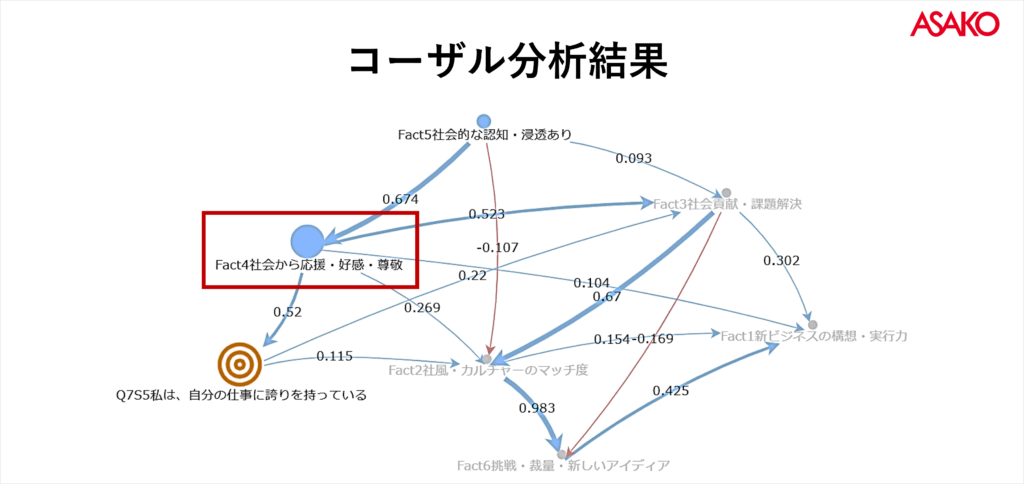

コーザル分析が示す社員の誇り向上のドライバーとは

続いて、これらの因子を元に、コーザル分析を実施しました。

コーザル分析とは「要素同士の関係の中で、どの要素が結果に対してどれくらい因果的な影響を与えているかを明らかにする」ための分析手法です。

単なる相関分析と異なり、「原因と結果の方向性」や「間接効果」まで捉えるのが特徴です。

7つの要因はいずれも誇りに一定の影響を与えますが、その中でも特筆すべきは「社会からの応援・好感・尊敬」です。

分析結果によると、「社会からの応援・好感・尊敬」は他の要素に比べて誇りへの影響度が際立って高く、直接的なモチベーション向上だけでなく、間接的に組織カルチャーや挑戦意欲、新規事業の創出にも波及することが確認されました。

そこで本記事では、この「社会からの応援」を軸に、その効果と連鎖の仕組みを詳しく見ていきます。

「社会からの応援」が社員の誇りを強化する重要なキードライバー

調査データの分析から、「社会からの応援・好感・尊敬」は社員の誇りに強い影響を与えるキードライバーであることがわかりました。

コーザル分析の結果、社会からの評価が誇りに与える直接効果は 0.52 と高く、顧客や地域社会、業界からのポジティブな評価は、社員が自分の仕事や会社に誇りを感じる大きな原動力になっていることがわかります。

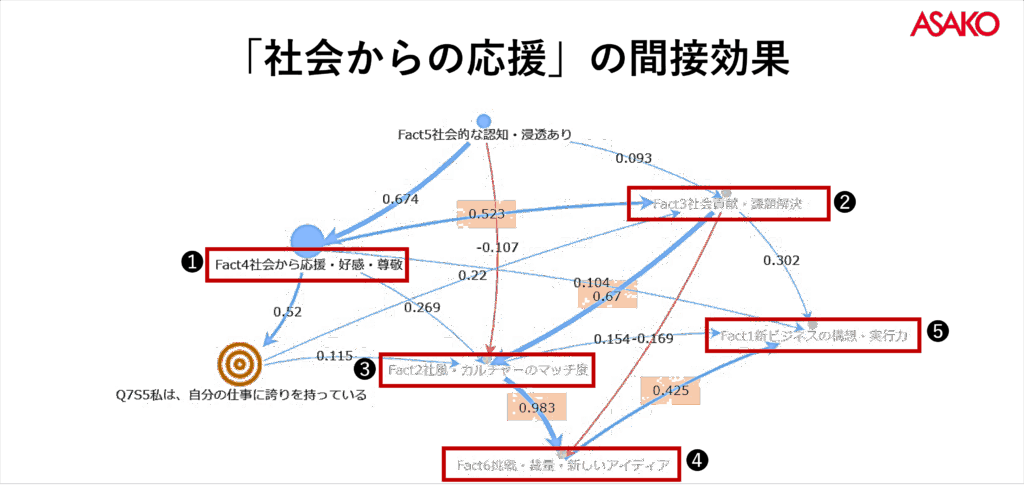

さらに、この要因は間接効果の連鎖も生み出します。

❶ 社会からの好意的評価が高まる

↓

❷ 社会貢献や課題解決への実感が増す

↓

❸ 社風・カルチャーへの愛着が強まる

↓

❹ 社員が挑戦の機会を得やすくなり、新しいアイデアを試せる環境が広がる

↓

❺ 新ビジネスの構想力・実行力が向上する

「社会からの応援・好感・尊敬」とは、たとえば強いブランド力、メディアでの好意的な評価、広告によるポジティブな反響などが挙げられます。

これらは単なる名誉ではなく、「自分たちの仕事が社会に貢献している」という実感を強め、組織全体のチャレンジ精神や事業創造力を底上げするのです。

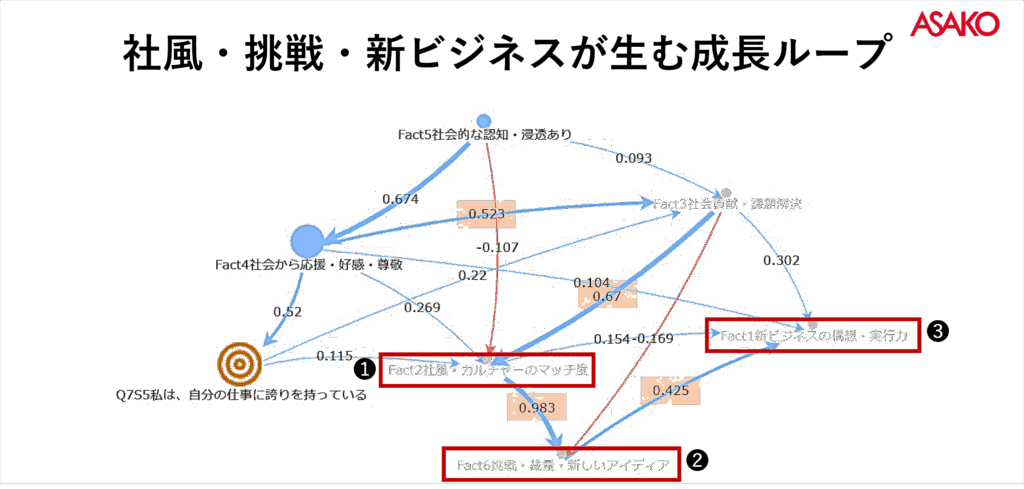

社風マッチと挑戦機会が組織成長を促進するメカニズム

コーザル分析から明らかになったのは、社風マッチ度 → 挑戦機会(0.983) → 新ビジネス構想力(0.425)という、誇りと事業成長をつなぐ強力な連鎖です。

まず、自分に合った社風・カルチャーへの愛着が高まると、社員は安心して行動できるようになります。その結果、挑戦的な仕事や新しいアイデアを試す機会が増え、組織全体の創造性が加速します。

データ上でも、社風マッチ度が挑戦機会に与える影響は 0.983 と非常に強く、ほぼ直結していることがわかります。

次に、挑戦機会が増えることで新ビジネスの構想・実行力が高まります。この関係も 0.425 と中程度以上の強い因果を持ち、「裁量と自由」を持てる環境こそが、事業の未来を形づくる源泉であることを示しています。

この連鎖が機能するためには、

- 制度面:挑戦を奨励する評価制度や予算枠

- 文化面:失敗を許容する風土

- 心理的安全性:意見やアイデアを安心して発言できる環境

の三位一体が不可欠です。これらが揃ったとき、社員は主体性を発揮しやすくなり、その結果として誇りも事業成長も同時に高まる「成長ループ」が回り始めまるのです。

社員の誇りを育てるために実践すべき3つのステップ

では、この誇りと成長の好循環をどのように起動させればよいのでしょうか。

コーザル分析で明らかになった通り、その起点となるのは「社会からの応援」を得ることです。

外部からの高い評価は、社員に社会貢献の実感をもたらし、社風への愛着や挑戦意欲を引き出します。そこで、まず取り組むべきは外部評価を獲得するためのコミュニケーション戦略です。

① 外部評価を獲得するコミュニケーション戦略

- 社会課題解決や事業のユニークな取り組みを、プレスリリース・メディア掲載・業界アワード応募などで積極的に発信。

- 広告(デジタル・紙・動画など)でも、単なる商品の魅力だけでなく「社会的意義」や「企業のストーリー」を打ち出すことで、社外からの好意的評価を獲得しやすくする。

- 第三者からの評価や広告での肯定的な露出は、社員の誇りやモチベーションを直接的に押し上げる要因となる。

② カルチャーフィット採用とエンゲージメント強化

- 採用段階でスキルだけでなく価値観や行動原則の一致を重視し、組織文化との親和性を高める。

- 入社後も定期的な1on1や社内コミュニティ活動でエンゲージメントを維持・向上させる。

③ 挑戦機会と裁量の制度化

- 社内提案制度や新規事業プロジェクトへの公募参加など、挑戦できる場を制度として整える。

- 業務の裁量を広げ、社員が主体的に意思決定できる環境をつくることで、主体性と誇りを醸成する。

まとめ 社員の誇りを経営資産として活かすためのポイント

社員の誇りは偶然に生まれるものではなく、経営が意図的に「設計」できる資産です。そのための基盤は、

❶ 外部評価(社会からの肯定的な評価や注目)

❷ 社内文化(価値観の共有とカルチャーフィット)

❸ 挑戦機会(裁量ある役割と新しい挑戦の場)

の三本柱です。

これらを組み合わせて育成すれば、短期的なモチベーション向上にとどまらず、採用力・定着率・生産性・ブランド力を長期的かつ同時に引き上げることが可能です。

働く誇りを経営資産として位置づけることは、持続的な成長の戦略そのものと言えるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 社員の誇りは組織にどのような影響を与えますか?

A1. 社員の誇りは生産性向上、離職率低下、採用力強化に直結し、経営資産として重要です。コーザル分析で、社会からの評価が強いドライバーとして示されています。

Q2. 社員の誇りを高めるために企業が取り組むべきことは何ですか?

A2. 外部評価の獲得、カルチャーフィット採用、挑戦の機会を制度化し、社内文化を育むことが誇り向上の具体的なステップです。

Q3. コーザル分析とは何ですか?社員の誇りとの関係は?

A3. コーザル分析は要素間の因果関係を検証する手法で、社員の誇りに対し「社会からの応援・好感・尊敬」が最大の影響を持つことが明らかになっています。