データ・分析

2025.09.16

【データ分析】PDCAサイクルの限界を超えるブランド戦略の活用法|自然流入増加とリード獲得のために

本記事の要約

PDCAサイクルは短期的改善に有効ですが、視野が狭まると長期的な成長機会を逃します。

今回のデータでは、ブランド戦略を組み合わせた企業はブランド検索数が増え、自然流入比率向上・CPA低下・利益拡大を実現。一方、PDCA依存企業は市場構造変化に対応できず競争力を低下。

短期施策と長期的ブランディングを両立する全体視点が持続成長の鍵です。

目次

はじめに

ビジネスの現場でよく用いられる「PDCAサイクル」は、短期的な改善を素早く繰り返すことで成果を高める有効な手法です。

計画(Plan)、実行(Do)、検証(Check)、改善(Action)を高速で回すことで、施策の効果を見極め、より良い方向へと修正を加えられる――この柔軟性こそが、PDCAの大きな利点です。

しかし、その前提には思わぬ落とし穴があります。短期的な改善がしやすいテーマや施策ばかりに視野が偏ってしまい、長期的な戦略や大局的な変化を見逃してしまうのです。

「木を見て森を見ず」の状態に陥ると、事業全体を動かす本質的な課題や成長の機会を捉えられなくなります。

その結果、いくらPDCAを回しても、大きな方向性が間違っているために成果が限定的になり、むしろ競合との差が広がるリスクさえあるのです。

PDCAサイクルの短期的な効果と長期的な課題

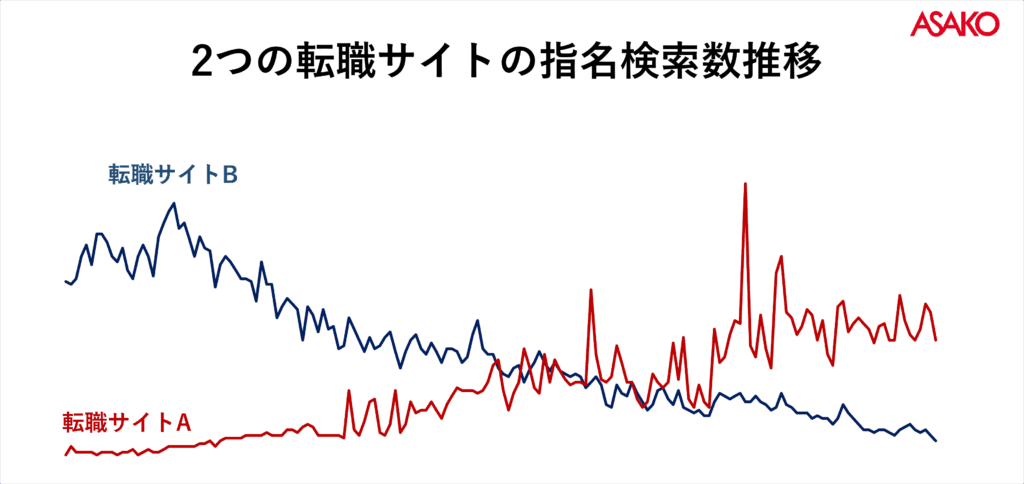

以下は、ある期間における2つの転職サイト「A」と「B」の指名検索数の「逆転劇」を示したグラフです(ブランド名が特定できないよう、一部加工しています)。

グラフを見ると、ある時期から「転職サイトA(赤)」が「転職サイトB(青)」の指名検索数を上回り始めたことがわかります。

転職サイトAは、SEOやリスティング広告といった短期的なPDCAの取り組みをしっかり行う一方で、一貫したブランディングにも力を注いできました。

その結果、ブランド認知やブランド連想が強化され、指名検索数が増加。サイト全体で見たCPA(顧客獲得単価)は大きく改善しました。

事業の変動費が下がり、利益拡大と次の成長投資も可能になったのです。

一方、転職サイトBも同様にPDCAを懸命に回していましたが、ブランド認知やブランド連想の投資には十分取り組まなかったため、転職サイトAに逆転劇を許し、指名検索数は伸び悩んでいます。

この事例は、「戦術レベルのPDCA」だけでは限界があり、「ブランド戦略を含めた俯瞰的&長期的視点」が事業成長に不可欠であることを物語っています。

ブランド連想強化による自然流入増加とCPA改善

ブランド連想が強化されることは、単なる「指名検索の増加」にとどまりません。そこから、事業全体を押し上げる好循環が生まれます。

まず、ブランド名での検索が増えると、SEOにおけるブランド周辺キーワードの順位が安定的に上昇します。その結果、自然検索からの流入が増加し、広告に依存しない集客が可能になります。

- 指名検索数が増加

- SEOにおけるブランド周辺キーワードの順位が上昇

- 自然検索からの流入が増加

- 広告に依存せずに集客できる体質へ

自然流入の割合が高まれば、サイト全体のCPA(顧客獲得単価)は下がります。CPAの低下は、事業全体における「顧客1人当たりの変動費削減」につながります。変動費が下がれば、利益率が向上し、その分を次の成長に向けたマーケティングやサービス開発への投資に回せます。

こうして生まれた投資余力は、新たな顧客接点や市場機会を創出し、競合との差をさらに広げます。まさに「ブランド力 → 集客力 → 収益力 → 投資力」という成長スパイラルが回り始め、事業は持続的な拡大軌道に乗っていくのです。

市場構造が変わる中でのブランド戦略の重要性

次に注目したいのが、市場全体の検索行動の変化です。

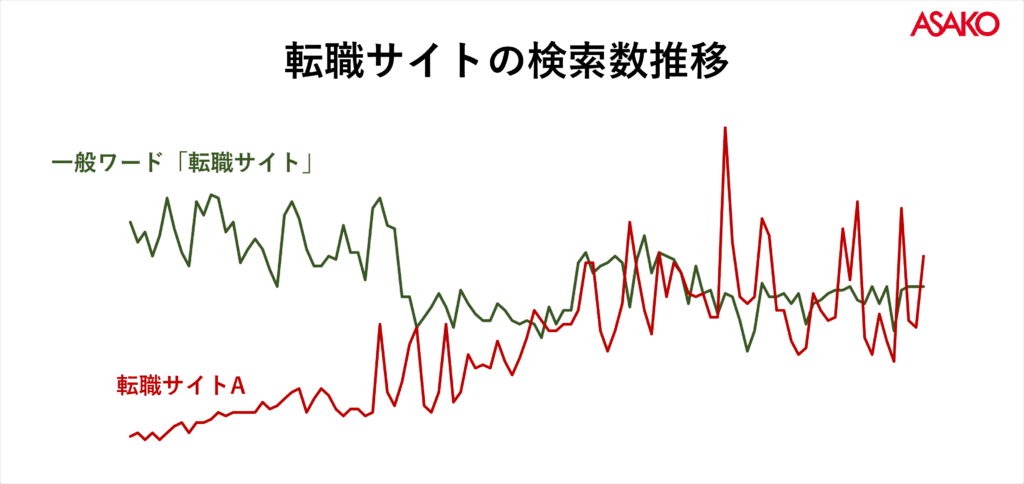

次のグラフを見ると、先ほどの転職サイトA(赤色)の指名検索数が増加するに従って、「転職サイト(緑色)」という一般的なキーワードの検索数が減少していることがわかります。

これは、転職サイトAの認知度が高まったことで、これまで「転職サイト」という一般ワード(緑色)で検索していた人の一部が、「転職サイトA」のブランド名で直接検索するようになったからです(赤色)。

つまり、ブランド力の高い企業ほど指名検索を独占しやすくなり、集客において大きな優位性を持てるのです。

一方、ブランド構築に投資してこなかった企業はどうなるでしょうか。

一般ワード検索数の減少(緑色)により、SEOやリスティング広告で狙える市場が縮小します。競合数は大きく変わらないため、入札単価は上昇し、広告費は膨らむことになります。

その結果、CPA(顧客獲得単価)が悪化し、利益率が低下。投資余力を奪われ、さらに競争力を落とすという悪循環に陥るのです。

PDCA至上主義のリスクとブランド戦略の必要性

PDCAサイクルは「過去の結果を起点に改善を重ねる」仕組みであり、短期的な成果向上には大きな効果を発揮します。

しかし、その枠組みに依存しすぎると、PDCAの範囲外で起こる構造的な変化や、不連続に訪れる未来の変化を捉えられなくなります。

短期的な課題と長期的な課題は、本質的に性質が異なります。

短期課題は迅速な対応と修正で解決できますが、長期課題は市場構造やブランド認知、顧客の価値観変化といった時間軸の長い要素に左右されます。

この二つを同じ土俵で考えてしまうと、「小さな改善を積み重ねれば、いつか理想にたどり着く」という錯覚に陥りがちです。

これからの事業成長には、「過去の延長線上」だけでなく、「不連続な未来」を見据える全体視点が不可欠です。

PDCAだけでは見えない変化の兆しをとらえ、ブランド戦略や市場構造変化への対応を組み込むことこそが、持続的な競争優位を築く鍵となります。

PDCAサイクルとブランド戦略を融合させる成長モデルの実践法

PDCAサイクルは短期的な施策改善に強みがありますが、それだけでは市場全体での競争優位を築くことできません。ここにブランド戦略を組み合わせることで、短期と長期の両面から成長を加速させることができます。

■ PDCA×ブランド戦略のメリット

PDCAだけでは短期的な改善にとどまりがちです。しかしブランド戦略を掛け合わせることで長期的な成長基盤を築けます。その主なメリットは次のとおりです。

- 短期的な施策改善のスピード感と、長期的なブランド価値の向上を両立できる

- 自然流入や指名検索を増やすことでCPAを低減できる

- ブランドを起点に市場内でのポジションを確立し、競合に左右されにくくなる

■ ブランド連想を強化するアクション例

では、実際にどのような行動を取ればブランド価値を高められるのでしょうか。以下のアクションが効果的です。

◎ 一貫したメッセージ発信

広告、SNS、コンテンツマーケティングで共通のブランドストーリーを届ける

◎ 顧客接点でのブランド体験統一

サービスやサポート対応まで含め、ブランド価値を体現する仕組みをつくる

◎ 思想発信型コンテンツ

市場や顧客の課題解決を軸にした記事・動画でブランドの存在価値を伝える

■ 長期的視点を事業計画に組み込むポイント

さらに、持続的にブランドを育てるためには、事業計画そのものに長期的な視点を取り込むことが欠かせません。具体的には次のような工夫が有効です。

- 四半期・年度ごとのKPIにブランド検索数や自然流入率などの長期指標を追加

- PDCAサイクル内で短期施策の成果とブランド資産の積み上げを同時にモニタリング

- 市場動向や競合ブランドの動きを踏まえ、3〜5年先のブランド像を描くロードマップを策定

短期的な改善と長期的な価値構築を両輪で回すことで、変化の激しい市場でも安定的に成長し続ける企業体質をつくることができます。

よくある質問(FAQ)

Q1: PDCAサイクルだけではなぜ長期的な競争優位を築けないのですか?

A1: PDCAは短期的な課題改善に有効ですが、市場構造変化やブランド認知のような長期課題には対応が難しく、視野が狭くなるためです。

Q2: ブランド戦略を組み合わせるとどのように自然流入が増えるのですか?

A2: ブランド連想の強化により、指名検索やSEO順位が向上し、広告に頼らない安定した自然流入が増加するためです。

Q3: PDCAとブランド戦略を両立させる具体的な方法は何ですか?

A3: 短期施策のPDCAを回しつつ、長期的指標(ブランド検索数・自然流入率)を評価に組み込み、一貫したメッセージ発信や顧客体験の統一を行うことが重要です。

まとめ 持続的な成長のために

事業を持続的に成長させるためには、「短期的な改善」と「長期的なブランド構築」の両立が欠かせません。

PDCAサイクルは目の前の課題を素早く解決する力を持っていますが、そこにブランディングを組み合わせることで、将来的な競争優位と安定した集客基盤を築くことができます。

ブランディングは単なるイメージ向上施策ではなく、事業の変動費(CPA)を下げ、利益と投資余力を生み出事業す成長の土台となります。短期施策に終始せず、長期的な視点を計画に組み込み、ブランド資産を積み上げる戦略が必要です。