組織・採用・エンゲージメント

2025.09.16

インナーブランディングとは?意味・目的・効果と7つのステップ【採用難・離職率改善】

本記事の要約

インナーブランディングは、従業員に「働く誇り」をもたらし、従業員エンゲージメントを高める取り組みです。

ASAKOの7ステップモデルにより、感情移入と行動変容を段階的に促進します。

目的は従業員の意思決定と行動を変え、採用力・営業力・定着率・生産性を高め、組織文化を内側から進化させることです。

目次

-

① はじめに|なぜ今「インナーブランディング」が経営の最重要テーマなのか

-

② インナーブランディングとは?意味・目的・アウターブランディングとの違い

-

③ なぜ今インナーブランディングが必要なのか|採用難・離職・エンゲージメント低下という構造的課題

-

④ インナーブランディングとパーパスの関係|理念を社員の行動に変える仕組み

-

⑤ インナーブランディングの効果|エンゲージメント・採用・CXを同時に高める6つのメリット

-

⑥インナーブランディングの進め方|7ステップで“理解・共感・行動・文化”をつくる

-

⑦ インナーブランディングの失敗例|施策が機能しない7つの理由

-

⑧ FAQ|インナーブランディングでよくある質問と実務的な答え

-

⑨【無料DL】今すぐ、「インナーブランディングの現在地」を見える化しよう

-

⑩ まとめ|インナーブランディングで組織文化を進化させ採用・定着を伸ばす

はじめに|なぜ今「インナーブランディング」が経営の最重要テーマなのか

「採用がうまくいかない」「社員の当事者意識が薄れている」「管理職が疲弊している」――そんな違和感を、日々の現場で感じてはいないでしょうか。

いま、多くの企業で起きているのは、単なる人事課題ではなく、企業と社員の関係性そのものの揺らぎです。

市場が成熟し、価値観が多様化し、働く意味そのものが問い直される時代において、「会社と人とのつながり方」が根本から変わり始めています。

かつては、給与や待遇といった“働く条件”を整えることで、人を惹きつけることができました。しかし現在、働き手が企業に求めるものは、はっきりと変化しています。

- 「この会社は何のために存在するのか?」

- 「自分がここで働く意味は何なのか?」

- 「この仕事は社会にどうつながっているのか?」

こうした “この会社で働く理由”への納得感が、採用・定着・エンゲージメントの決定的な分岐点になっているのです。

同時に、人的資本経営の広がりやエンゲージメント指標の可視化によって、社員の意欲や共感度が、これまで以上に企業価値そのものに直結する時代になりました。

いまやブランドは、広告やデザインといった「外向きの情報発信」だけでは動きません。ブランドを動かすのは、社員の感情であり、誇りであり、そして日々の行動そのものです。

ここで重要になるのが、「インナーブランディング」です。

インナーブランディングとは、一言でいうと、企業のパーパスや理念を、社員一人ひとりの“働く意味”と結びつけ、誇り・共感・行動につなげるための社内ブランディング(インターナルブランディング)のことです。

インナーブランディングを正しく進めることで、

- 採用力の向上(指名応募・ミスマッチ低下)

- 若手の早期離職の抑制

- 従業員エンゲージメントの向上

- 組織カルチャーの統一

- CX(顧客体験)やブランド価値の向上

といった効果が期待できます。本記事では、私たち独自の研究データも交えながら、

- インナーブランディングの意味・目的・効果

- パーパスとの関係性

- 実務で使える7つのステップ

- よくある失敗例

- 現場で頻出するFAQ

までを体系的に解説していきます。

最後までお読みいただくことで、あなたの会社の“働く意味”がどのように定義され、どう伝わり、どう行動に変わるべきか――その全体像が、きっとクリアに見えてくるはずです。

インナーブランディングとは?意味・目的・アウターブランディングとの違い

❶ インナーブランディングの定義|“自社で働く意味”をそろえる仕組み

インナーブランディングとは、単なる「理念浸透」でも「社内コミュニケーション施策」でもありません。ASAKOでは、インナーブランディングを次のように定義しています。

- パーパス(存在価値)を基点に、社員一人ひとりが“自社で働く意味”を再解釈し、

誇り・共感・行動につながる状態をつくる取り組み。

もう少し平たく言えば、

- 「なぜこの会社は存在しているのか?」

- 「私たちはどんな社会をつくろうとしているのか?」

- 「その中で私の役割は何なのか?」

こうした問いに、社員自身が“自分の言葉”で答えられるようにする営みです。その結果として生まれるのが、

- 誇り(Pride)

- 共感(Empathy)

- 行動変容(Action)

という、ブランドを内側から動かす3つの力です。

さらにインナーブランディングは、経営・組織・人材のすべてをつなぐ「内側からのブランドマネジメント」でもあります。

パーパスを軸に、経営の意思決定、ミドル層のマネジメント、現場社員の行動をそろえていくことで、ブランドは初めて“組織全体で機能する状態”になるのです。

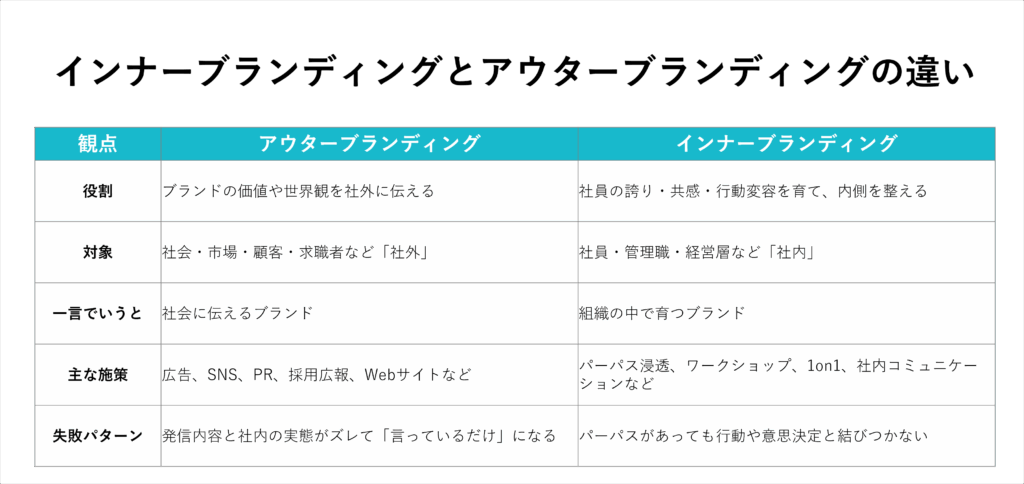

❷ インナーブランディングとアウターブランディングの違い|内側と外側のブランドをどう分けて考えるか

よくある誤解のひとつに、「インナーブランディングとアウターブランディングの区別が曖昧なまま、施策を進めてしまう」という点があります。

アウターブランディングとは、広告・SNS・PR・採用広報など、“外に向けて伝える”活動です。一方でインナーブランディングは、社員の誇りや行動変容を育て、“内側を整える”活動です。

両者の違いを一言でまとめると、こうなります。

- アウターブランディング=社会に伝えるブランド

- インナーブランディング=組織の中で育つブランド

もし内側が整っていなければ、どれだけ外側を美しく飾っても、ブランドは機能しません。

たとえば、広告で「挑戦を大切にする会社です」と発信していても、社内では挑戦が評価されなかったり、意見が言いづらい雰囲気があったりすれば、そのブランドは“実態”として成立しません。

企業のブランド体験とは、外に向けた情報と、社員が日々感じている内側の体験が 「一貫しているかどうか」 で決まります。

つまり、ブランドの強さを左右するのは、外側の発信力だけでなく、内側の“揃い方”です。インナーブランディングは、その揃い方をつくるための、最も重要な経営活動なのです。

なぜ今インナーブランディングが必要なのか|採用難・離職・エンゲージメント低下の背景

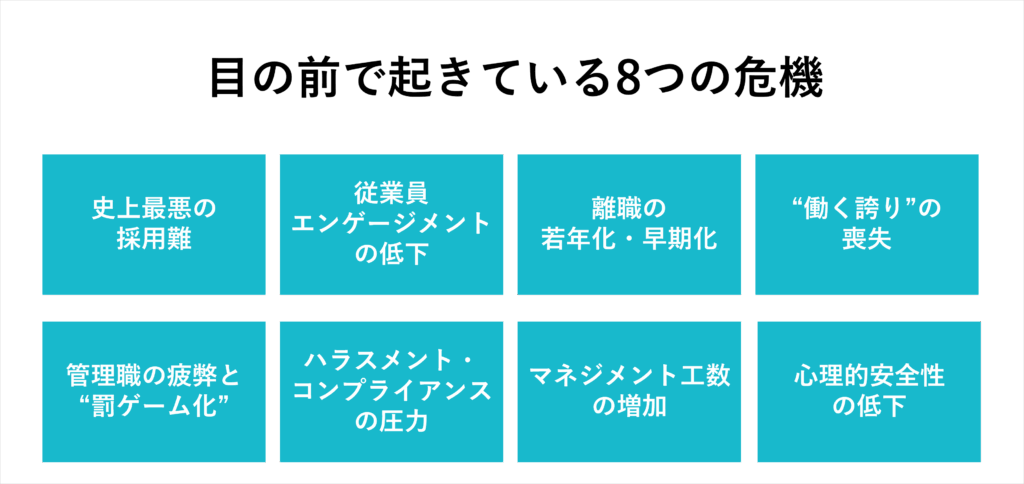

❶ 目の前で起きている8つの危機|採用難・エンゲージメント低下・早期離・“働く誇り”の喪失

インナーブランディングがここ数年で一気に注目され始めた背景には、企業の足元で起きている深刻な変化があります。

① 史上最悪の採用難

どれだけ採用予算を投下しても応募が集まらない――。これは多くの企業が抱える共通課題です。

人口減少はもちろん、求職者が「働く意味」を重視するようになったことで、企業選びの基準が「待遇」から「価値観」へと移行しました。

② 従業員エンゲージメントの低下

意欲の低下、当事者意識の欠如、会社への“帰属意識”の希薄化。

日本企業全体でエンゲージメント指数は世界的に見ても低水準にあり、「仕事に誇りが持てない」「会社の方向性がわからない」という声が増えています。

③ 離職の若年化・早期化

新卒1〜3年以内の離職は当たり前になりつつあります。これは給与・待遇の問題ではなく、「働く意義を実感できない」ことへの拒否反応として表れています。

④ “働く誇り”の喪失

自社の存在意義に胸を張れない、お客様への価値提供に確信が持てない――。働く誇りが失われた組織では、コミュニケーションも協力も生まれず、業務は“作業化”していきます。

このように、私たちの足元では、企業の中核となる「人の意欲」が静かに失われつつあるのです。

⑤ 管理職の疲弊と“罰ゲーム化”|マネジメントが機能しなくなる理由

さらに深刻な問題が、管理職の疲弊です。近年、「管理職が罰ゲーム化している」という言葉を耳にすることが増えました。

⑥ ハラスメント・コンプライアンスの圧力

ハラスメント規制・労務管理の厳格化により、管理職は細心の注意を払いながらメンバーをマネジメントする必要があります。

しかし、それが過度なプレッシャーとなり、「怒れない・指導できない・踏み込めない」という悪循環が起きています。

⑦ マネジメント工数の増加

1on1、評価面談、コンプライアンス管理、メンタルケア…。

本来の業務に加えて“管理業務”が肥大化し、プレイングもマネジメントもこなす「二重負担」が常態化しています。

⑧ イノベーションを阻む心理的安全性の低下

管理職が疲弊すると、部下はますます発言しづらくなり、リスクを取らない文化が根づいていきます。挑戦が生まれない組織は、やがて成長力を失います。

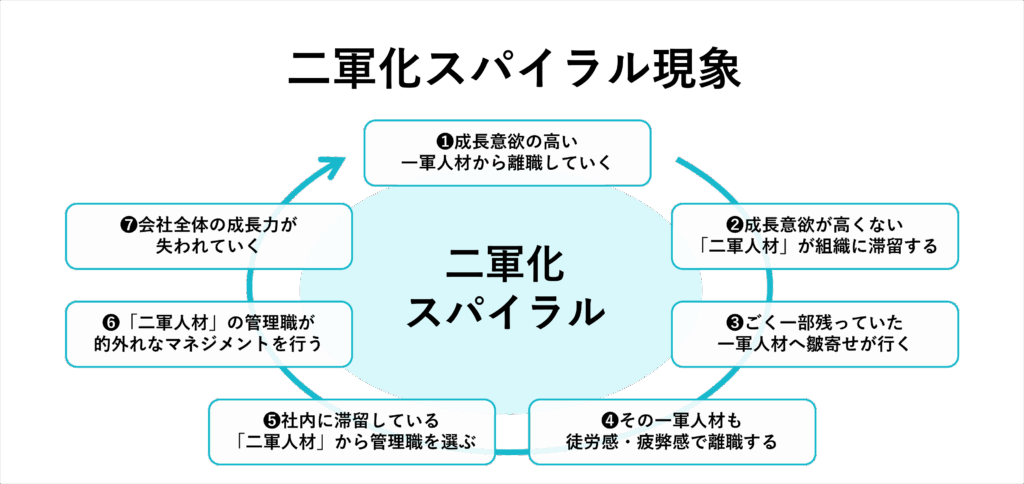

❷ 長期的に企業を蝕む“二軍化スパイラル現象”|一軍人材から離れていく組織の共通点”

こうした問題が積み重なると、企業は長期的に“二軍化スパイラル”に陥っていきます。

① 一軍人材が離職する

成長意欲が高く、成果を出す人材ほど好奇心が旺盛で、他社へと転職していきます。

② 二軍人材が組織に滞留する

その結果、チャレンジしない・自走しない・指示待ち――。成長意欲が低い層が残り続け、組織に滞留していきます。

③ 一軍人材に皺寄せが行く

二軍人材が組織に滞留していくと、「残っている一軍人材」にしわ寄せがいき「一軍人材が仕事に忙殺される」状態に陥ります。

④ 残っていた一軍人材も疲弊し離職する

愛社精神で残り続けていた一軍人材も徒労感を感じるようになり、離職していきます。

⑤ 二軍人材から管理職を選ばざるを得なくなる

その結果、組織の中に滞留している二軍人材の中から管理職を選ばざるを得なくなります。

⑥ 的外れなマネジメントが起きる

組織は、二軍人材リーダーによる的外れな意思決定ばかりになり、現場の閉塞感が増幅していきます。

⑦ 会社全体の成長力が低下する

組織の中で新しい挑戦が生まれなくなり、閉塞感が蔓延していきます。

⑧ 再び一軍人材が抜ける → ①へ戻る

若手の一軍人材も「この会社で頑張っても報われない」と感じるようになり、離職していきます。

インナーブランディングは、この構造を根本から組み替え、社員の誇りと行動を基点に組織を再生するための、もっとも重要な“経営の打ち手”と言えます。

インナーブランディングとパーパスの関係|理念を社員の行動に変える仕組み

❶ パーパスとインナーブランディングはなぜ不可分なのか|存在価値を行動に変える構造

インナーブランディングを語るうえで、最初に押さえておくべき前提があります。それは パーパス(存在価値)とインナーブランディングは不可分であるということです。

- パーパス=企業が「なぜ存在するのか」を示すもの

- インナーブランディング=その存在価値を、社員の行動へとつなげる取り組み

どれほど美しいパーパスを掲げても、社員の行動・判断・仕事の意味に結びついていなければ、それは単なるスローガンで終わってしまいます。

逆に、パーパスが行動へと変換され、社員一人ひとりが“その理念の担い手”になった瞬間、ブランドは内側から力を持ち始めます。

つまりインナーブランディングとは、パーパスを組織全体の血流に変える“循環システム” なのです。

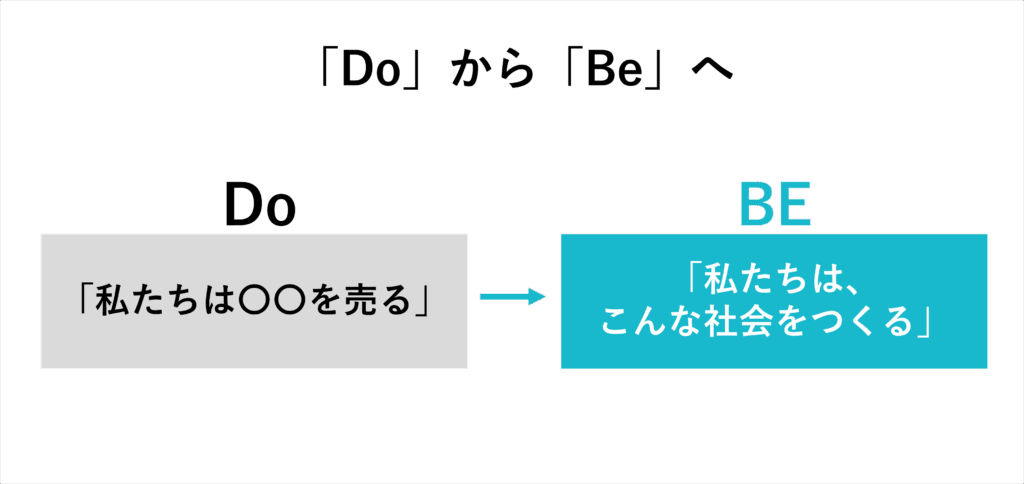

❷ 働く意味の再定義プロセス|「何を売るか」から「どんな社会をつくるか」へ

パーパスが社員に浸透するとき、企業の問いは大きく変わります。従来の問いは、

- 「私たちは、何を売る企業か?」

でした。しかしパーパスドリブン経営では、問いは次のレイヤーに移ります。

- 「私たちは、どんな社会をつくる企業か?」

この変化が生むものこそ、働く意味の再定義です。社員は単に “業務をこなす人” ではなく、企業がつくろうとする社会の“共創者”になります。

そして、このプロセスを経ると、

- 自分の仕事が社会とどうつながるのか

- お客様にどんな価値を生み出しているのか

- なぜ今の職場で働くべきのか

といった問いに“自分の言葉で答えられる状態”が生まれます。この「働く意味の再定義」こそが、インナーブランディングがもっとも価値を発揮する領域です。

❸ 感情移入がブランドを動かす|パーパスへの共感が行動とブランドを変える

人は、理屈では動きません。感情や価値観によって動きます。そして、社員の感情を最も強く突き動かすのがパーパスです。

社員の価値観や感情が一致し、判断基準が揃い、行動が同じ方向に向いたとき、ブランドは「広告」ではなく「組織カルチャー」として力を持ち始めます。たとえば、

- チャレンジを歓迎するパーパスを掲げている企業では、日々の挑戦が自然に生まれる

- 顧客価値を最優先とするパーパスを持つ企業では、現場判断が一貫して顧客志向に寄る

- 社会課題の解決を掲げる企業では、日常業務が社会への貢献とつながる

このように、パーパスへの感情移入は認識と足並みを揃え、それがブランドを確立するのです。

インナーブランディングの効果|エンゲージメント・採用・CXを同時に高める6つのメリット

インナーブランディングの価値は、「社員の気持ちが前向きになること」だけではありません。パーパスを起点に組織のカルチャーが揃うと、企業のあらゆる活動が連鎖的に強化されていきます。

ここでは、その主な効果を整理してご紹介します。

❶ 従業員エンゲージメントの向上

社員が“自分の仕事の意味”と“会社の存在価値”を結びつけられるようになると、従業員エンゲージメントは高まります。

- 当事者意識が強くなる

- 指示待ちではなく、自走が生まれる

- 組織に貢献したいという意欲が育つ

従業員エンゲージメントは短期施策では上がりません。内側の意味づけがそろって初めて高まる指標です。

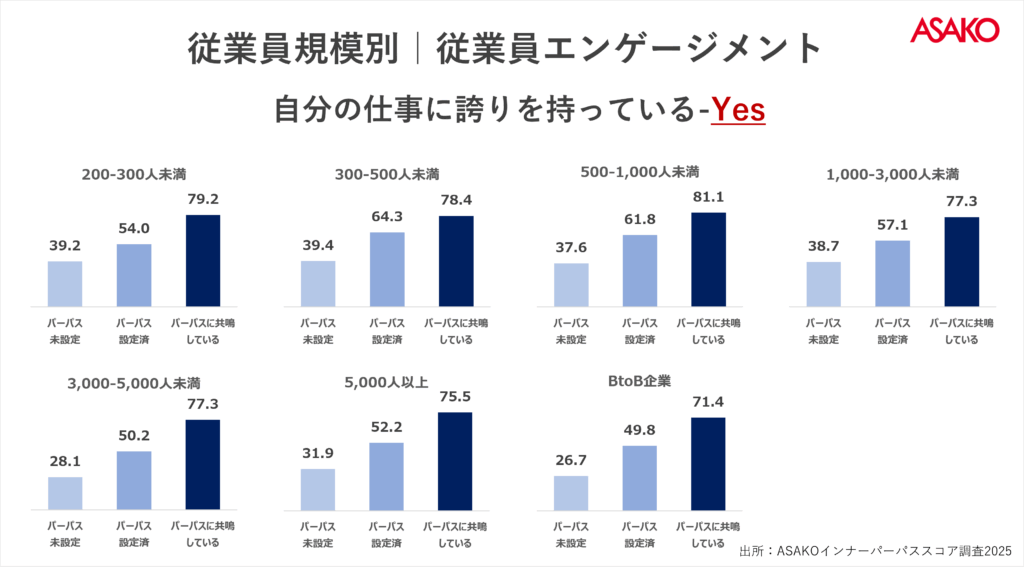

ASAKOの独自研究の結果では、パーパスが設定されていない企業の社員と比べ、パーパスが設定され共鳴している社員は「自分の仕事に誇りを持っている」割合が37.6%高いことがわかっています。

❷ 「誇り」を中心にした理念浸透

理念やパーパスが浸透しない最大の理由は、「腹落ちするストーリーになっていないこと」です。インナーブランディングでは、

- パーパスの背景

- 社会にとっての意味

- 自分の仕事とのつながり

を再解釈するため、社員の中に誇りとして残る理念へと変わっていきます。理念は“覚えるもの”ではなく、“共鳴するもの”。インナーブランディングはそのスイッチを押す役割を担います。

❸ 採用強化(指名応募/離職率低下)

社員がパーパスに共感し、誇りを持てる企業は、採用競争力が高まります。

- 説明会での共感度が上がる

- 指名応募(「この会社で働きたい」という理由応募)が増える

- 入社後のミスマッチが減る

- 定着率が上がる

採用マーケットでは、待遇よりも「共感」「存在意義」が重視される時代へと移行しています。インナーブランディングは、最高の採用ブランディングでもあるのです。

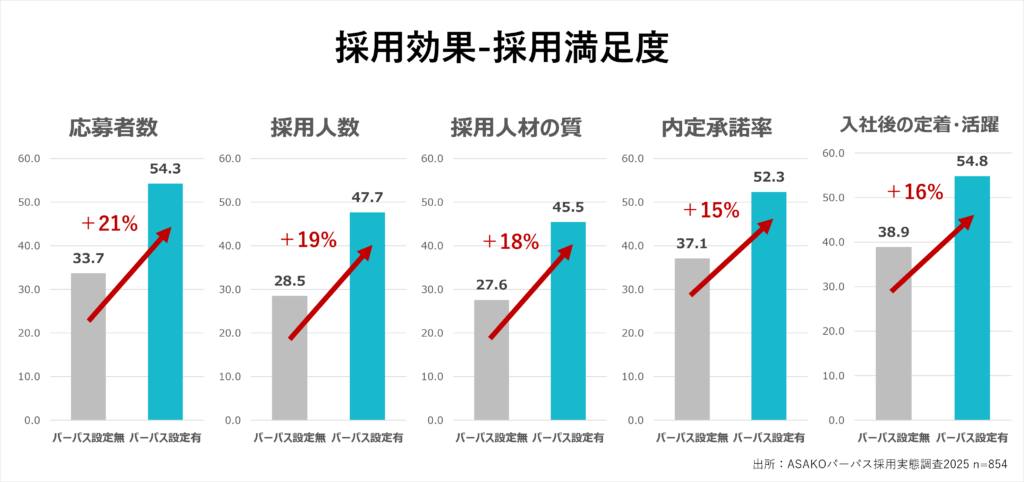

事実、ASAKOの独自研究の結果では、パーパスが設定されていない企業とくらべ、パーパスが設定されている企業では、採用満足度が15~21%上がることが明らかになっています。

❹ 社外への発信の一貫性(CX向上)

企業が社会に届けるブランド体験は、社員の振る舞いの総体です。インナーブランディングによって行動が揃うと、

- 顧客との対応にムラがなくなる

- 現場の判断基準が統一される

- サービス品質が安定する

- 企業が掲げる“ブランドの約束”を体現できる

結果として、CX(顧客体験)が底上げされるのです。

❺ 組織文化の統一/部門間連携の改善

企業の文化は、トップダウンでも、制度だけでも変わりません。文化を変えるのは、社員が共有する「意味」です。インナーブランディングはその意味を揃えるため、

- 部門間の共通言語が生まれる

- サイロ化が解消される

- 連携が自然に起きる

- ミッションベースの協働が増える

といった変化が生まれます。

❻ パーパスドリブンな意思決定が可能になる

パーパスが定まると、意思決定は驚くほどシンプルになります。

- 「それはパーパスに照らして正しいか?」

- 「その判断は顧客や社会にとって意味があるか?」

こうした問いが組織全体の共通基準となるため、判断スピードが上がり、迷いが減り、経営の一貫性が高まります。

パーパスが意思決定の“軸”となり、企業は強く、早く、迷わず動けるようになる。これもインナーブランディングの大きな効果です。

インナーブランディングの進め方|7ステップで“理解・共感・行動・文化”をつくる

インナーブランディングは、単発のイベントやスローガンでは機能しません。重要なのは、パーパスを起点に“理解 → 共感 → 行動 → 文化”へと段階的に定着させることです。

私たちASAKOでは、このプロセスを 「インナーブランディング7ステップ」 として体系化しています。

STEP1:Brand PRISMで自社の存在価値(パーパス)を可視化する

インナーブランディングの第一歩は、「そもそも自社はなぜ存在するのか?」という問いに、経営として明確に答えられるようにすることです。

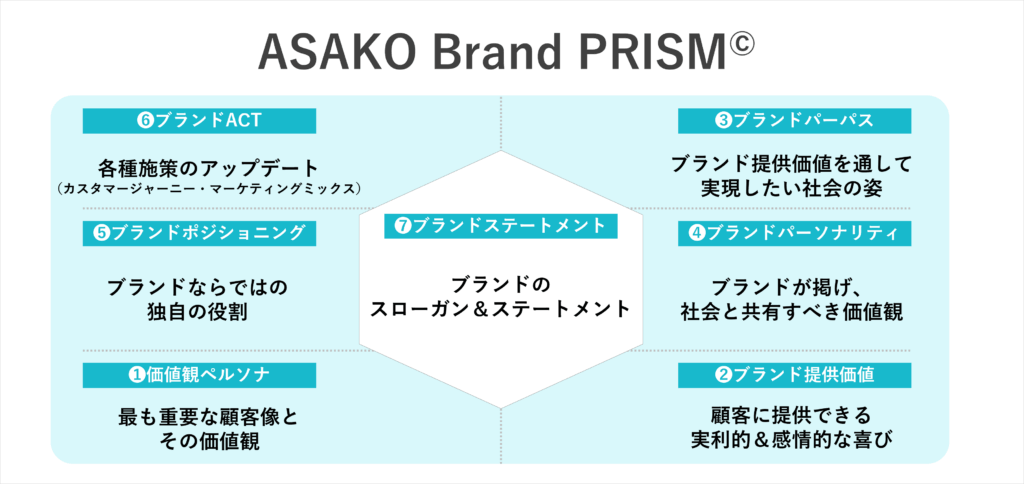

ここでは、ASAKO独自のフレームワークである Brand PRISM を使って、自社のパーパス(存在価値)と強みを多面的に可視化していきます。

このステップでパーパスの土台が固まると、以降のすべてのインナーブランディング施策に一貫性が生まれます。

特に注目すべきは以下の2つのストーリーです。

❶ Social Impact Story(社会にとっての意味)

- 社会にどんな変化を生み出す会社なのか

- なぜ今必要とされるのか

- どんな未来を実現しようとしているのか

❷ Good Profit Story(独自価値と経済合理性)

- 選ばれ続ける理由は何か

- 競合ではなく“自社である必然性”は何か

- 変えていくべき取り組みは?

この段階で“企業の本質”を明らかにすることで、後のすべてのステップが一貫して進むようになります。

STEP2:パーパスを“わかる化”する|ストーリーとして社員に伝わる形で可視化する

STEP2では、可視化したパーパスを、社員が「聞いたことがある」だけでなく、ストーリーとして理解できる状態に整えます。

経営の想い・社会的な背景・事業とのつながりを一つの物語として再構成し、動画や資料、オフィス空間などを通じて、誰もが同じイメージで「記憶に残る状態」にすることです。

ここでの目的は、「パーパスって何だっけ?」という状態をなくし、認知と理解の土台をつくります。

- パーパス・ストーリーの可視化

- 社員が「腹落ちする」言語化

- 経営メッセージの統一

- 価値観や行動規範の整理

◎ 施策例

- 経営者プレゼンテーション動画

- Purpose Story 動画

- 社内ポスター

- オフィス空間演出(壁面グラフィック・会議室装飾)

- 社内配布物

- デジタル掲示(PC・イントラ・社内サイネージ)

ポイントは、“分かりやすく・伝わりやすく・ストーリーとして理解できること”です。理解の土台ができて初めて、次の段階に進むことができます。

STEP3:パーパスを“語れる化”する|自分の言葉で話せる状態をつくる

STEP3では、理解したパーパスを 「自分ごと」として語れる状態 に高めていきます。

社員一人ひとりが「自分の仕事とパーパスのつながり」を考え、チームで共有し合うことで、パーパスの言葉が“会社のスローガン”から“自分の物語”へと変わっていきます。

ここでのゴールは、社員がパーパスを 自分の言葉で説明できるようになること です。

パーパスを理解しただけでは、社員の行動は変わりません。重要なのは、社員がパーパスを“自分の言葉で語れる”状態をつくることです。

- 自分とパーパスの接点を考える

- 仕事とパーパスのつながりを語る

- チームで共有し合う

- 現場の言葉としてカスタマイズする

◎ 施策例:

- パーパス理解ワークショップ

- パーパスブック

- パーパスカード

- リーダーシップコード

- ストーリーテリング研修

語れる化は、“パーパスが社員の中に根づく瞬間”をつくる重要なプロセスです。

STEP4:パーパスを“誇れる化”する|仕事と社会のつながりを実感させる

STEP4では、パーパスと自分の仕事が「社会のどんな変化につながっているのか」を実感できる場面を意図的につくります。

顧客の声や社会へのインパクトが伝わるストーリーを可視化し、「この仕事は誰かの役に立っている」という手応えを、社員自身が誇りとして感じられるようにするステップです。

ここで生まれる “誇り”こそが、インナーブランディングのエンジン になります。

インナーブランディングがもっとも力を発揮するのが、この「誇れる化」です。社員が、

- 「自分の仕事が社会とつながっている」

- 「この会社で働くことが、誰かの役に立っている」

- 「自分の価値がここで生きている」

という実感を得たとき、誇りが生まれます。

◎ 施策例:

- 顧客Story Book

- 感謝・称賛掲示ボード

- 家族サプライズプレゼント

- 著名人キャスティング

- TVCM制作

誇りは、理念以上に社員の心を動かす力を持っています。

STEP5:パーパスを“役立つ化”する|業務・評価・育成に落とし込み行動変容を促す

STEP5では、パーパスを「いい話」で終わらせず、日々の業務や評価・育成の仕組みと結びつける段階に入ります。

行動指針を実務レベルの行動に分解し、「どんな行動がパーパス体現なのか」を具体的に定義することで、社員の行動が少しずつ変わり始めます。

ここでの目的は、パーパスを “役に立つ基準”として現場の判断に組み込むこと です。

- パーパスと業務のつながり

- 行動指針の実務レベルへの落とし込み

- 評価制度・育成制度との紐づけ

- 日常業務の判断基準にパーパスを組み込む

◎ 施策例:

- パーパス実践ワークショップ

- パーパス名刺

- パーパスPPTページ

- ピアボーナス

行動に変わって初めて、インナーブランディングは“企業活動”として機能し始めます。

STEP6:パーパスを“連帯化”する|共通言語として組織文化に定着させる

STEP6では、個々の行動変容を、組織全体の文化へと昇華させていきます。

部門や職種を超えてパーパスが共通言語となり、「この会社らしい意思決定」「この組織らしい振る舞い」が自然に共有される状態を目指します。

ここまで来ると、パーパスは単なる言葉ではなく、組織の“空気”として機能する文化になっていきます。

行動が揃い始めると、やがてそれは組織文化へと発展します。

- 部門横断での共通言語が生まれる

- パーパスを中心とした意思決定が当たり前になる

- 社内コミュニティが自然に形成される

- 組織の“空気”が変わっていく

◎ 施策例:

- パーパスサンクスカード

- パーパス体現事例のイントラ掲載

- パーパス体現アワード

- パーパス共創アイデアソン

さらには、エンゲージメントサーベイや定性インタビューを用いて、文化の浸透度を検証しながらアップデートしていきます。

文化は、もっとも強い無形資産です。その文化をつくるのが、この「連帯化」です。

STEP7:インナーとアウターを連動させる|社内で育った誇りを社外のブランドへつなげる

最後のSTEP7では、インナーブランディングで育った誇りやストーリーを、アウターブランディング(社外発信)と結びつけていきます。

社員のリアルな声や体験をブランドメッセージに反映させることで、「内側で感じている誇り」がそのまま「外側からの共感」として返ってくる循環をつくります。

インナーとアウターが循環し始めたとき、ブランドは広告ではなく、企業の推進力そのものへと変わります。

インナーブランディングは内側だけで完結しません。むしろ、アウターブランディングとつながることで本来の力を発揮します。

- 社内で育った誇りは、社外発信の“熱”になる

- 社員のリアリティがブランドメッセージに深みを与える

- 社外からの応援・共感が増える

- 採用・顧客・社会からの評価が高まる

そして何より、「社会から応援されるブランド」は、社員の誇りをさらに強めます。内側と外側が循環し始めたとき、ブランドは“企業の力”へと変わっていきます。

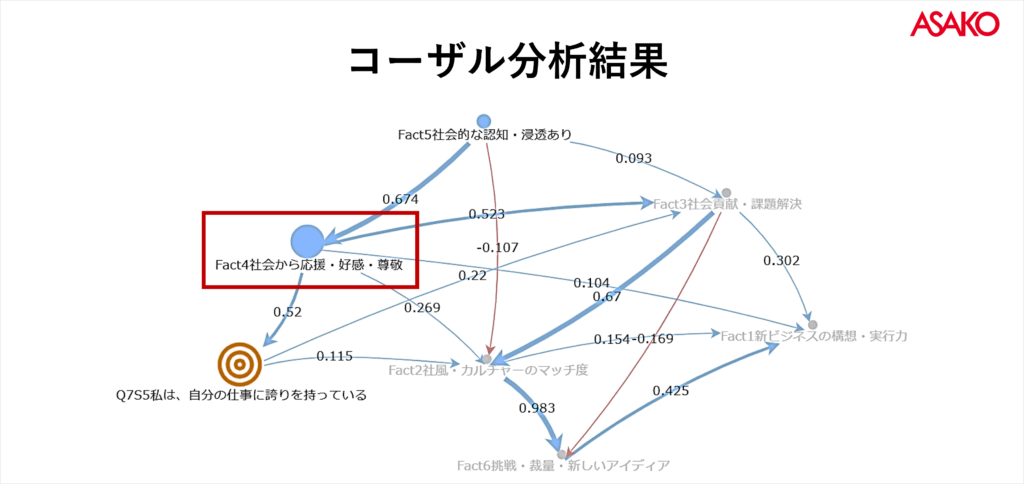

ASAKOの独自研究の結果では「社会からの応援・好感・尊敬」を受ける企業ほど、社員の「仕事に対する誇り」が高まることが示されています。

インナーブランディングの失敗例|施策が機能しない7つの理由

インナーブランディングは、正しく進めれば企業の文化・行動・採用・ブランドを一気に変える強力な経営施策です。

しかし、その一方で「やってみたがうまくいかなかった」という声が多いのも事実です。ここでは、インナーブランディングが失敗する典型的なパターンを整理します。

❶ パーパスが抽象的で腹落ちしない

「地域社会に貢献する」「お客様の期待に応える」など、抽象度の高い言葉だけでは、社員は自分の仕事との接点を見出せません。腹落ちするパーパスには、

- 背景

- 具体性

- 企業らしさ

- 社会とのつながり

が必要です。

❷ 経営陣が体現していない(最大の失敗要因)

最も深刻で、最もよく起きるのがこれです。どれだけ素晴らしいパーパスを掲げても、経営層・管理職が体現していなければ、社員の信頼は一瞬で失われます。

- 言っていることと、やっていることが違う

- 意思決定とパーパスが結びついていない

- マネジメントが価値観を体現していない

この状態では、どんな施策も機能しません。パーパスは“経営の姿勢”であり、最初に体現されるべきはトップです。

❸ 施策が単発(社内報/イベントだけ)

「社内報を発行した」「キックオフイベントをした」で終わってしまうケースです。インナーブランディングは短期施策ではなく、“理解 → 対話 → 行動 → 文化”のプロセス型の取り組みです。

単発施策では、社員の日常行動が変わりません。

❹ “広報だけ”がやって現場が動かない

インナーブランディングは本来、

- 経営

- 人事

- 管理職

- 広報

- 現場

が連携して進めるべき領域です。しかし現場では、「広報がまた何か始めた」「上からの一方通行」と捉えられ、定着しないことが多くあります。

インナーは、“全社戦略”として設計しないと浸透しません。

❺ 人事制度と切り離され、行動変容が生まれない

パーパスや行動指針があっても、評価制度や育成制度に紐づいていなければ、日常の行動は変わりません。

- 何をすれば評価されるのか

- 何が価値体現なのか

- どんな行動が企業文化になるのか

が明確でないと、社員は戸惑います。インナーブランディングは、制度に接続して初めて「行動レベル」で機能するのです。

❻ パーパスが“きれいごと”で終わる

パーパスが現場の実態と乖離していると、社員の間に冷笑的なムードが広がります。

- 「理想だけ語っても意味がない」

- 「現場はそんな余裕はない」

- 「本音と建前のギャップがある」

パーパスとは、現場で“実感できること”“役に立つこと”が条件です。実態と乖離したパーパスは、逆効果になります。

❼ KPI不在で成果が測れない

インナーブランディングは「感覚管理」で進めると失敗します。

KPIの例:

- エンゲージメント指数

- 自己効力感・心理的安全性

- パーパスの認知度・理解度・体現度

- 部門間連携の増加

- 離職率・採用力の改善

- 行動指針の体現事例数

定量・定性の両方で可視化することで、施策の改善ポイントが明確になります。

FAQ|インナーブランディングでよくある質問と実務的な答え

インナブランディングは、経営・組織・採用など多くの領域と関わるため、実務の現場ではさまざまな疑問が生まれます。ここでは、特にご相談の多い質問にお答えします。

Q1. どの部署がインナーブランディングを担当すべきですか?

A. 経営・人事・広報・現場が連携する「横断プロジェクトチーム」で進めるのが理想です。どこか1部署だけに任せると、ほぼ確実に形骸化してしまいます。

最適なのは 「経営 × 人事 × 広報 × 現場」 の横断体制です。

- 経営:パーパスの体現・意思決定の方向性

- 人事:制度・育成・評価との連動

- 広報:メッセージの可視化・コミュニケーション設計

- 現場:行動変容・文化の実装

どこか1部署だけが担うと、ほぼ確実に失敗します。特に、「広報だけ」「人事だけ」といった持ち方は浸透しづらく、現場の共感を得られません。

インナーブランディングは “全社戦略”としての推進体制 が必須です。

Q2. パーパスが既にあるが、浸透していない場合はどうすればいいですか?

A. まずはパーパスの再解釈(Re-framing)から始め、背景や意図を再定義して「現場の言葉」に翻訳することが重要です。そのうえで、仕事や意思決定との接点を可視化し、経営・管理職が体現していく必要があります。

まず行うべきは、「パーパスの再解釈(Re-framing)」 です。多くの場合、

- 抽象的

- 現場の言葉になっていない

- 経営の意思決定と結びついていない

という理由で浸透していません。以下のステップで再構築することで、浸透の足場が整います。

- パーパスの背景・意図・社会価値を再定義

- 現場の言葉に翻訳

- 仕事との接続ポイントを可視化

- 経営・管理職が体現

- 対話(ワークショップ)で自分ごと化

根本の“意味付け”を更新することで、浸透は再スタートできます。

Q3. 評価制度に落とし込む際の注意点は?

A. 行動指針の粒度をそろえ、「何をすればパーパスを体現したことになるのか」を実務レベルの行動まで分解しておくことが最大のポイントです。そのうえで、評価・目標・1on1などの仕組みと一貫させます。

最も重要なのは、“行動指針の粒度”をそろえることです。抽象度が高いまま制度化すると、

- 評価が属人的になる

- 上司ごとに判断が違う

- 納得感が生まれない

という課題が生じます。注意すべきは以下の3点です。

- 行動指針を“実務レベルの行動”に分解する

- 1on1や目標設定と連動させる

- フィードバックの基準にパーパスを組み込む

制度とパーパスが連動した瞬間、社員の行動変容が最も強く起きます。

Q4. 中小企業でもインナーブランディングは必要ですか?

A. むしろ中小企業こそインナーブランディングの効果が出やすく、パーパスが組織全体の行動に直結しやすいフェーズにあります。意思決定が速く、文化が変わりやすいことが大きな強みです。

むしろ小規模企業こそ効果が出やすい領域です。理由は3つあります。

- 意思決定が速く、文化が変わりやすい

- 社員数が少ないため、共通言語が浸透しやすい

- パーパスが行動に直結しやすい

規模が小さいほど、パーパスの一貫性が“全員の行動”に直結し、ブランドが急速に強くなるというメリットがあります。

【無料DL】インナーブランディング診断シートで「現在地」を見える化しよう

採用難・離職率上昇・従業員エンゲージメント低下という課題が深刻化しています。

多くの企業で「従業員のモチベーションが続かない」「理念が浸透しない」「現場に一体感がない」といった声があがる今、必要なのは短期的な施策ではなく、従業員が“誇りと希望”を持って働ける組織文化づくりです。

その第一歩を踏み出せるのが、この 「インナーブランディング診断シート」 です。

施策の抜け漏れや浸透度のズレを、7つの視点から整理できる資料です。

まとめ|インナーブランディングは“企業の内側から未来をつくるブランド戦略”

インナーブランディングは、単なる社内向け施策ではありません。企業の存在価値を社員一人ひとりの行動に変え、組織の内側からブランドを強くしていく“経営戦略”です。

本記事でお伝えしてきたように、現代の組織が抱える課題は、表面的なコミュニケーションや制度改定だけでは解決しません。

- 採用難

- エンゲージメントの低下

- 若手の早期離職

- 管理職の疲弊

- 組織文化の停滞

これらの根底にあるのは、「働く意味が見えなくなっている」こと。

インナーブランディングは、この“意味の欠如”を再構築し、企業の内側に誇り・共感・連帯を取り戻すための取り組みです。