パーパス採用×採用ブランディング戦略|人材不足時代に選ばれる企業になる方法

本記事の要約

人材採用において、待遇の向上や働きやすい職場づくりは競合と同質化しやすいため「待遇チキンレース」を生み出してしまいます。

必要なのは「この会社で働く誇り」で選ばれる理由をつくる「パーパス採用ブランディング」です。

企業のパーパス(存在価値)を軸にペルソナ設計や採用ジャーニー構築を行い、待遇を超えて「働く誇り」で選ばれる採用競争力を育むことが、持続的成長の鍵です。

目次

はじめに|採用難に効く「パーパス採用ブランディング」とは

「人材が採用できない」「採用しても、すぐに離職してしまう」――

こうした環境変化の中で、企業にとって必要なのは、場当たり的な採用テクニックではありません。

採用活動を“単なる補充行為”ではなく、“持続可能な競争力”として再定義し、「この会社で働く誇り」を「選ばれる理由に変えていく力――それが、これからの時代に求められる「採用ブランディング」です。

採用市場の変化と人材不足:現状データと課題

いま、企業経営における最重要課題のひとつが、「人材の獲得と定着」です。以下に、最近の採用市場の実態を示すいくつかのデータを紹介します。

◎ 大卒採用:

2025年卒の大卒採用充足率は70.2%。マイナビの調査では、調査開始以来もっとも低い水準に落ち込んでいます。

◎ 高卒採用:

2024年3月卒業予定の高卒求人倍率は3.98倍と、過去最高水準を記録しています。とくに工業高校では20倍を超える地域もあり、企業間の争奪戦は極限状態に達しています。

◎ キャリア採用:

転職求人倍率は、2020年度の1.3倍から2024年度には2.7倍へと倍増。優秀な即戦力人材の取り合いが加速しています。

◎ 国の政策:

政府は労働移動やリスキリングを推進しており、企業間の人材流動性は高まっています。一方で、競争力を欠いた企業では「人がいなくなって倒産する」という深刻な事態が始まっています。

◎ 少子高齢化による人口減少:

内閣府によると、今後、日本の生産年齢人口(15~64歳)は、2050年には現在より約2,000万人減少すると予測されています。これは、企業全体で取り合う人材そのものが減っていくという、構造的かつ不可逆的な課題であることを意味しています。

人口動態を見る限り、今後、日本の採用市場が「回復する」ことは、ありません。採用環境は、今を“ピーク”として、今後さらに厳しさを増していく――。これが前提となる時代に突入しているのです。

これらの課題は、従来の採用ルート――たとえば求人サイトや転職エージェントに頼るだけでは、根本的には解決できません。いま、求められているのは、採用ルートの見直しではなく、持続的に“選ばれ続ける”状態をつくる「採用競争力」です。

そのためには、「選ばれる理由」をつくり、求職者の心に届ける――そんな、ブランディング視点に立った採用戦略への転換が求められているのです。

採用ブランディング・パーパス採用とは:意味と重要性

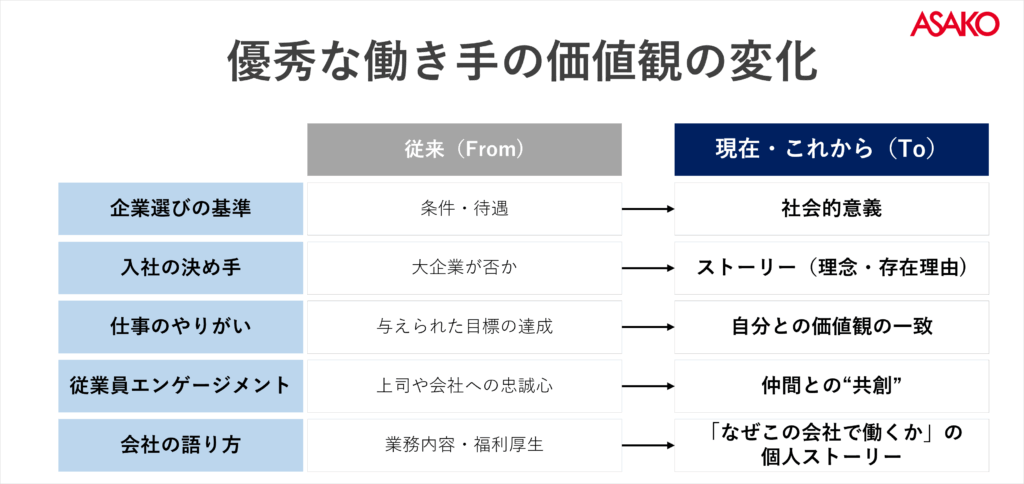

採用競争が激化する中、企業が注視すべきは「優秀な働き手の価値観の変化」です。たとえば、以下のような変化にお気づきの方も多いのではないでしょうか。

- 優秀な人材は、給与や待遇、ネームバリューだけでは動かない。

- 優秀な人材は、キャリア成長や社会貢献性などの「物語性」を重視する。

つまり、彼ら彼女らにとって重要なのは、「この会社で何をするか?」以上に「どんな社会を実現しようとしているのか?」「その実現に向けて、自分はどう関われるのか?」という「働く誇り」なのです。

彼ら彼女らは、「こんな社会を実現する」というパーパスに共鳴したとき、初めてその会社を選択肢に入れ、選考に進み、内定を承諾し、入社後も定着しようとします。

このように、優秀な働き手の意識変化をふまえると、いま必要なのは「待遇で競い合うチキンレース採用」ではなく、“パーパスによって感情移入される採用”=パーパス採用ブランディングなのです。

「パーパス採用ブランディング」とは、ひと言でいえば、企業が掲げる“パーパス(存在価値)”を軸に、優秀な人材から「選ばれる理由」をつくることを指します。

パーパス採用ブランディングには、以下のような効果と意味があります。

❶ 求職者との“共通ストーリー”を生む

求人票の条件や待遇だけでは、志望動機は生まれません。しかし、パーパスを通じて「この会社は、何のために存在しているのか?」が明確に語られたとき、求職者はその言葉を“自分ごと”として捉えるようになります。

❷ 「選ばれる理由」になる

パーパスに共鳴した求職者は、条件や待遇ではなく「一緒に実現したい社会」を見て応募してきます。

❸ 入社前から「関係性の質」を築ける

入社の動機が「パーパスへの共感・共鳴」である場合、その従業員は高いエンゲージメントを持って働き始め、入社後の定着率や活躍度にも大きく影響します。

「待遇」ではなく「実現したい社会」で結ばれた関係性こそ、強固なエンゲージメントの土台になるのです。

❹ “採用競争力”を築ける

「その場限りの採用活動」から、「採用競争力」へ。

パーパスを軸に採用ブランディングを構築すれば、求人媒体に頼らずとも自社ホームページからの直接応募を獲得しやすくなり、求人広告や転職エージェントに払う採用コストの削減にもつながります。また、リファラル採用も加速します。

パーパス採用ブランディングの効果:応募の質・承諾率・定着を高めるパーパス採用の定量/定性データ

パーパス採用ブランディングは、パーパスや物語の美しさだけでなく、確かな成果として数字と現場に表れます。ここでは、導入企業が実際に得た効果を定量・定性の両面から見ていきます。

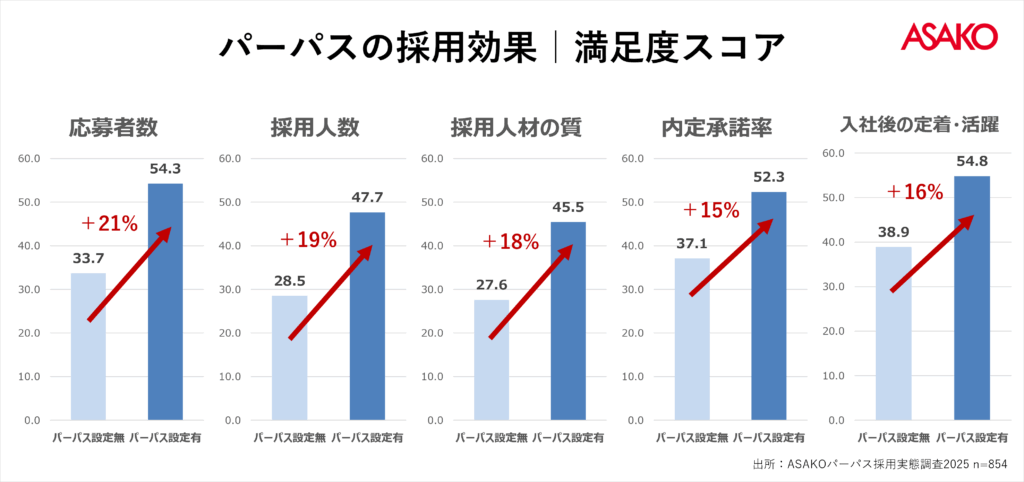

❶定量効果|応募満足度・承諾率・定着率が+15〜21pt改善

パーパスを設定している企業と、設定していない企業では、採用の成果に明確な差が出ています。

◎ 応募者数に対する満足度

- パーパス無:33.7%

- パーパス有:54.3%

→ +21ポイント

◎ 採用人数に対する満足度

- パーパス無:28.5%

- パーパス有:47.7%

→ +19ポイント

◎ 採用人材の質に対する満足度

- パーパス無:27.6%

- パーパス有:45.5%

→ +18ポイント

◎ 内定承諾率に対する満足度

- パーパス無:37.1%

- パーパス有:52.3%

→ +15ポイント

◎ 入社後の定着・活躍に対する満足度

- パーパス無:38.9%

- パーパス有:54.8%

→ +16ポイント

いずれの指標も、パーパスを設定している企業の方が、高い成果を上げています。

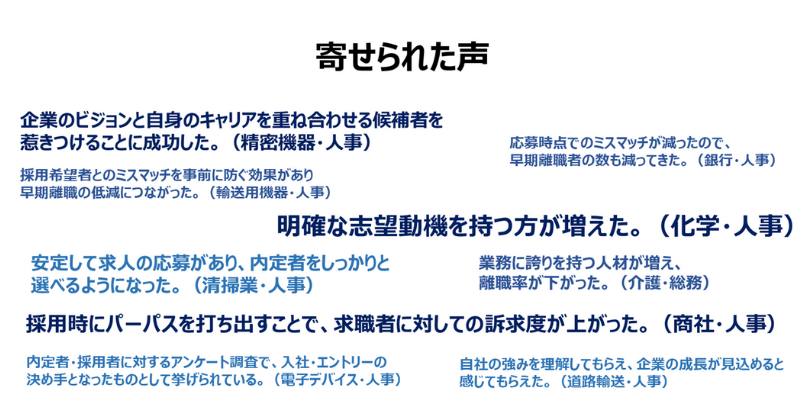

❷定性効果|志望動機の明確化・ミスマッチ減・離職低下の声

ASAKOには、パーパス採用ブランディングを実施した企業から、以下のような喜びの声が寄せられています。

◎ 志望動機の明確化

- 「企業のビジョンと自身のキャリアを重ね合わせる候補者が増えた」(精密機器・人事)

- 「明確な志望動機を持つ方が増えた」(化学・人事)

◎ ミスマッチの減少

- 「応募時点でのミスマッチが減った」(金融・人事)

- 「採用希望者とのミスマッチを事前に防げるようになった」(輸送用機器・人事)

◎ 内定者の納得感向上

- 「内定者・採用者アンケートで、“入社の決め手”としてパーパスが挙げられるようになった」(電子デバイス・人事)

◎ 離職率の減少

- 「業務に誇りを持つ人材が増え、離職率が下がった」(介護・総務)

採用ブランディングを成功させる4つのステップ|実践フレーム&施策

ここまで見てきたように、これからの採用には、単なる「待遇の改善」ではなく、パーパスによって人を惹きつける「採用競争力」が求められています。

ここからは、求職者の感情移入を高め、“選ばれる採用”を実現するための4つのプロセスを順に解説していきます。

❶ステップ1|パーパスの設定・再解釈

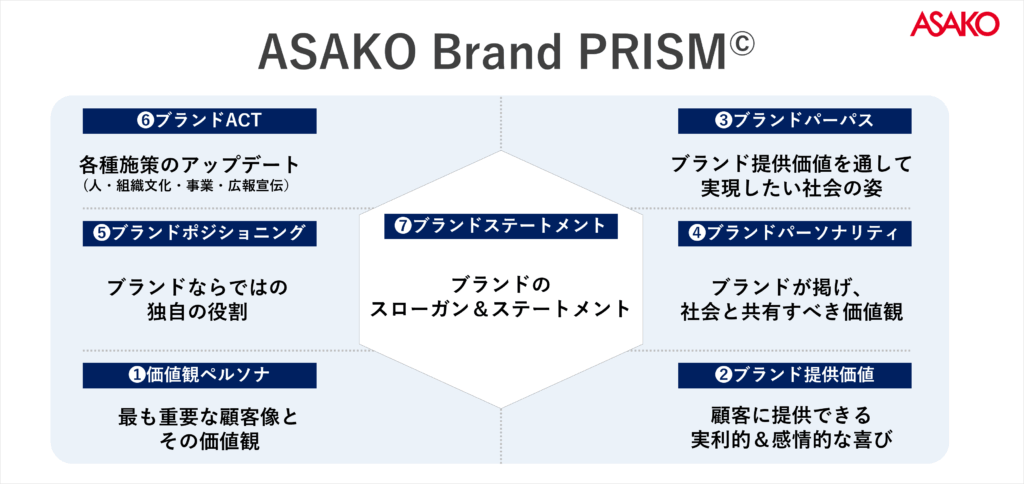

パーパスを軸とした採用ブランディングを実現するために、以下の7領域を体系的に検討し、パーパスを設定・再解釈します。

1.ターゲットペルソナ

最も重要な顧客像と、その価値観を明確化します。

2.ブランド提供価値

顧客に提供できる機能的価値と感情的価値、自己実現価値を定義します。

3.ブランドパーパス

提供価値を通じて実現したい社会の理想像を描きます。

4.ブランドパーソナリティ

ブランドが社会と共有すべき価値観や個性を言語化します。

5.ブランドポジショニング

市場における独自の役割や立ち位置を明確にします。

6.ブランドACT

人・組織文化・事業・広報など、ブランドを体現する施策をアップデートします。

7.ブランドシンボル

ブランドのスローガンやステートメントを策定し、象徴として定着させます。

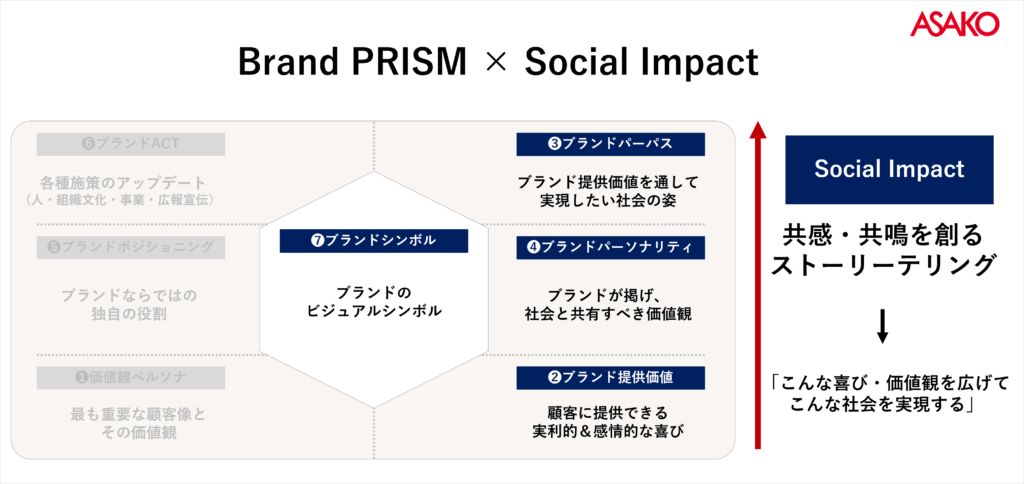

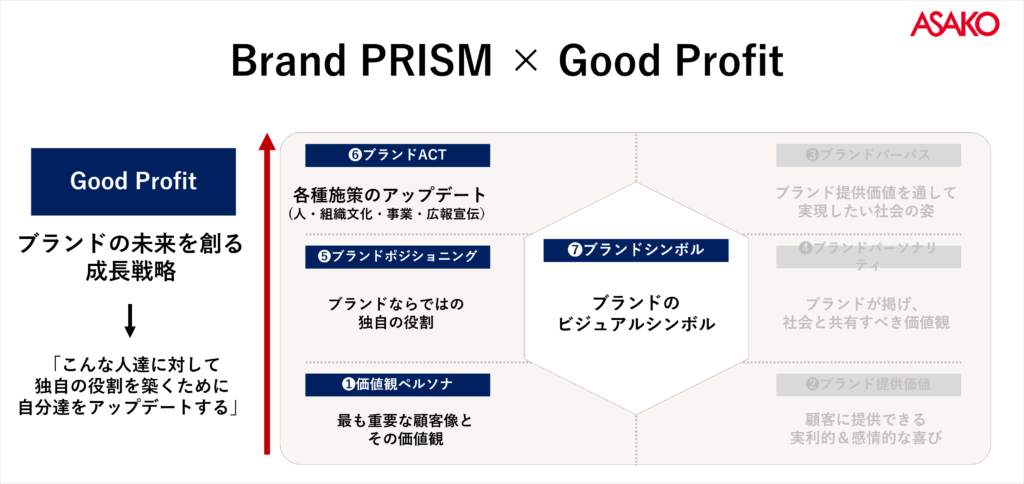

さらに、パーパスを軸に2つのストーリーを構築します。

◎ Social Impact Story(社会と“共鳴”する物語)

「顧客にどのような価値を提供し」「どのような価値観を広げ」「どのようなより良い社会を築く会社なのか」をストーリー化し、企業の存在価値ストーリーを描きます。

◎ Good Profit Story(“成長”を生む物語=戦略と実行)

「どのようなペルソナに対して」「どのような独自の役割を果たし」「どのようにビジネスをアップデートしていく会社のか」をストーリー化し、企業の成長ストーリーを描きます。

このフェーズを通して、求人票や待遇だけでは伝わらない求職者との“共通ストーリー”が生まれます。

パーパスを通じて「この会社は何のために存在しているのか」というストーリーとして語られることで、求職者の心に強く響くようになります。

さらに、入社の動機が「パーパスへの共感・共鳴」となり、待遇を越えて「実現したい社会」という共通の目的で結ばれているため、入社後の定着率や活躍度の向上にもつながるのです。

❷ステップ2|求職者ペルソナ設計—誰の心を動かすかを明確化

続いて「どんな求職者に共鳴してもらいたいのか?」を言語化します。つまり、自社が惹きつけたい理想の人材像――“求職者ペルソナ”を設計することです。

人材採用がうまくいかないからといって、「誰でもいいから採用したい」というわけではありません。

たしかに近年の新卒は「安定志向」と言われていますが、あなたが本当に採用したいのは「安定志向の人材」ではなく、「成長意欲の高い優秀な人材」ではないでしょうか。

そうした人材に自社の魅力を伝え、共感してもらうためには、パーパスの「語り方」や「届け方」に工夫が必要です。

たとえば、社会課題の解決に関心のある人と、自分のスキルアップに関心がある人とでは、響く言葉も、共鳴ポイントもまったく異なります。

採用を「惹きつける」ものへと進化させるためには、まず「誰の心を動かしたいのか?」を明確にすることが必要なのです。

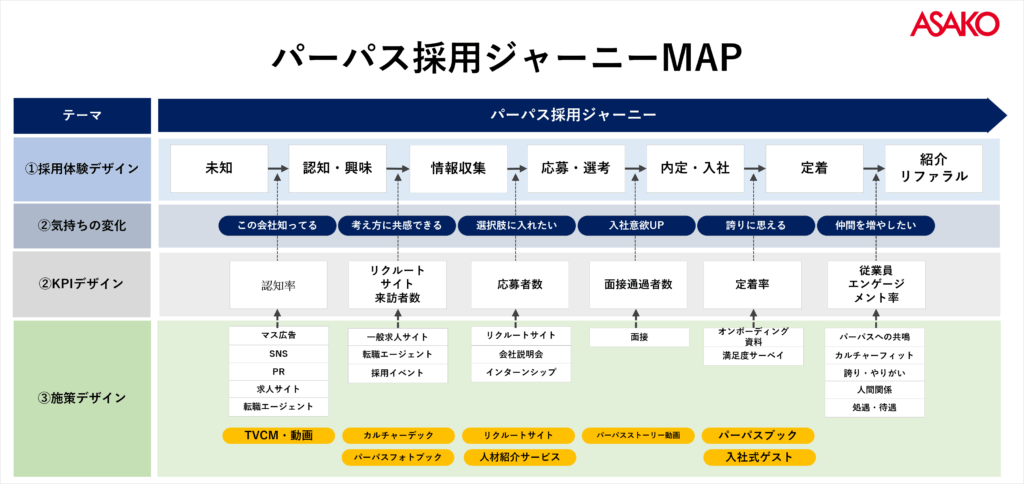

❸ステップ3|パーパス採用ジャーニー設計—感情と行動の変化をデザイン

採用とは、「選ぶ」活動であると同時に、「選ばれる」プロセスでもあります。つまり、どれほど自社に「選ばれる理由」があっても、それが求職者の“心の変化”と結びついていなければ、共感や応募にはつながらないのです。

そのために必要なのが、求職者の意思決定を「感情」と「行動」の変化の連続として捉える視点です。それを可視化したものが、「パーパス採用ジャーニー」です。

「知らない」から「興味がある」へ、「興味がある」から「話を聞いてみたい」へ、「話を聞いた」から「ここで働きたい」へ――。

このように、求職者の心理は段階的に変化していきまデザインすることです。

ここでは、パーパス採用ジャーニーを設計するうえで欠かせない、3つの視点をご紹介します。

◎ 求職者の感情にフォーカスする

求職者が何を感じ、何に心を動かされるのか。その瞬間を捉えたコミュニケーションデザインが、次のアクションへの原動力になります。

◎ 行動の背後にある動機を読む

たとえば、ある求職者が企業のSNSをチェックしているとき、それは“情報収集”というより、“雰囲気の確認”であるかもしれません。

どんな媒体にどんな気持ちで接しているのかを読み解くことで、適切なタイミング・手法・コンテンツが見えてきます。

◎ パーパスで語れる接点をつくる

どんなに優れた制度や待遇を紹介しても、それが“その企業ならではの意味”として伝わらなければ、「選ばれる理由」にはなりません。

各接点で「私たちは何のために存在しているのか?」「なぜこの仕事をやるのか?」というパーパス視点を織り込むことで、求職者との深い共感を育てていくことができるのです。

パーパス採用ジャーニーの活用は、単に“求職者の行動を可視化する”ことが目的ではありません。本質は、「採用活動を、ブランド体験のデザインへと進化させること」にあります。

企業と求職者が“意味と価値観でつながる”構造を築くことこそが、変化の激しい採用市場を勝ち抜く鍵となります。

❹ステップ4パーパス採用ブランディングの実践

求職者ペルソナとジャーニーの設計が完了したら、次はいよいよ実践フェーズです。ここで重要なのは「パーパスによって意味づけされた体験」を、各フェーズで提供することです。

就職や転職という人生の大きな意思決定において、求職者が求めているのは、条件や待遇だけではありません。「この会社で働く意味があるか」「人生の時間を投じる価値があるか」といった、核心的な納得です。

以下では、ジャーニーの各フェーズにおいて必要となる施策の考え方を紹介します。

◎ 認知・興味フェーズ|パーパス発信で“気になる”を生む

まずは、自社の存在を知らない人に「出会ってもらう」ことが第一歩です。ここで重要なのは、“会社紹介”ではなく、“パーパスの発信”です。

◎ 情報収集フェーズ|価値観を深掘れるWebコンテンツ設計

パーパスに共感した求職者が次に求めるのは、「もっと知りたい」という情報欲求です。この段階では、企業の“パーパスや価値観”を深掘りできるWeb発信コンテンツが重要な役割を果たします。

◎ 応募・選考フェーズ|“意味づけされた”採用サイトで応募転換

この段階は、求職者が「この会社、なんだか気になるな」という関心から、「ここに応募したい」という意思に変わる、いわば“意思決定直前”の分岐点です。

パーパス採用ブランディングにおいて、最も実務的な成果に直結するフェーズであり、情報の質と量、そして体験デザインが重要なカギを握ります。

この段階で効果的なのは、求職者が自ら情報を探し、比較し、深く読み込みたくなるような“意味づけされたリクルートサイトのコンテンツ”です。

転職エージェントや求人サイトだけに依存する“外部集客”では、年々高騰する採用コストに対応しきれません。自社リクルートサイトを「共感で選ばれる場」として再定義し、パーパス採用ブランディングの主戦場に据えることが必要です。

単なる“応募要項の寄せ集め”ではなく、「価値観のストーリー」を軸にした構成こそが、差別化の要となります。

また、パーパスや価値観を明確に伝えることで、“共鳴した人だけが応募する”という自然なスクリーニングが働きます。その結果、

- 応募者の質が上がる(価値観がマッチ)

- 面接辞退率が下がる(志望理由が明確)

- 入社後の定着率が上がる(動機が深いため)

つまり、単に「応募数を増やす」のではなく、「“選ばれた”応募を増やす」ことこそが、パーパス採用ブランディングの本質的な狙いです。

リクルートサイトを丁寧に設計することで、採用活動は“選ばれる営業活動”から、“共鳴されるブランド活動”へと進化します。

求職者の「調べたくなる」「読み込みたくなる」「共感したくなる」という気持ちに応え、応募という意思決定へ自然に導く導線こそが、企業の採用競争力を飛躍的に高める鍵となるのです。

◎ 承諾・入社フェーズ|パーパス動画・現場語りで最終納得を創る

せっかく応募・選考を経ても、内定辞退が多ければ、採用の成果は大きく損なわれてしまいます。このフェーズで求職者が求めているのは、“最終的な納得感”です。

パーパスストーリー動画や現場従業員によるストーリーテリングを通じて、「この会社に入社することは、人生にどんな意味をもたらすのか?」をあらためて伝える。

内定通知時にパーパス動画を添付したり、内定式や入社時オリエンテーションでのメッセージ設計を通じて、「一緒にこの未来を創ろう」と呼びかける。

採用は、人材を確保する行為であると同時に、「自社が信じられ、選ばれる存在かどうか」を問われる活動でもあります。パーパスを軸とした採用こそ、企業にとって“未来への投資”であり、持続的な採用競争力の源泉となるのです。

私たちは今、採用という営みの本質を、根本から問い直すべきフェーズに立たされています。

採用課題の多くは、採用手法の改善や待遇の向上では解決できません。

なぜなら、それらは大手企業や競合企業に追随されやすく、同質化し「自社ならではの、選ばれる理由にならない」からです。「待遇インフレ」や「待遇チキンレース」は、いずれ限界を迎えます。

企業のパーパスが“旗”となり、カルチャーが“地盤”となるとき――、それらは「選ばれる理由」になります。そして、採用活動は単なる人集めではなく、「共創のパートナー探し」へと進化するのです。

【無料DL】採用ブランディング診断シート

「人が採れない」「採ってもすぐ辞めてしまう」――

多くの企業が直面しているのは、待遇競争型採用の限界です。今、必要なのは給与や待遇ではなく、「この会社で働く意味」で共鳴を生むこと。

その第一歩として、自社の採用力を客観的に診断できるのが、この 「採用ブランディング診断シート」 です。

求人広告や離職率といった表面的な課題にとどまらず、採用課題の現状把握・パーパスの明確化・採用体験の設計・ブランド発信の実践度まで、4つの視点から診断できます。

【FAQ】パーパス採用×採用ブランディング—よくある質問

Q1. 採用ブランディングはどんな企業に効果的ですか?

A. 若者世代の意識変化や人材不足に対応したい企業、待遇以外の「共鳴」採用力を高めたい企業に有効です。

Q2. パーパス採用とは他の採用施策とどう違うのですか?

A. 企業の存在価値(パーパス)を軸に、求職者の心を動かすブランド体験を設計し、条件競争型採用から価値観共鳴型採用へ転換できます。

Q3. 採用ブランディング効果を数字で実感できますか?

A. パーパス設定企業は応募数、定着率、内定承諾率などほぼ全指標で+15~21Pt改善の定量・定性効果が実証されています。

まとめ|“待遇競争”を超え、価値観で選ばれる採用力へ

日本企業は少子高齢化による人材不足や若者世代の価値観変化に直面し、従来の条件競争型採用では優秀な人材の獲得・定着が難しくなっています。

これから必要なのは、給与や待遇ではなく「この会社で働く意味」を軸に共鳴を生むパーパス採用ブランディングです。

企業の存在価値を明確にし、求職者ペルソナの設定、採用ジャーニー設計、意味づけされた体験提供を通じて、“条件でなく価値観で選ばれる”採用競争力を構築することが、持続的な成長の鍵となります。