パーパスブランディングとは|採用・エンゲージメント・組織改革に効く理由と定量効果

本記事の要約

日本企業は採用難・離職率上昇・エンゲージメント低下の三重苦に直面し、従来施策では限界があります。

パーパスブランディングは、自社の社会的存在価値を明確化し感情移入を促すことで、採用・組織・マーケティング・経営全体に好循環を生む企業ブランディング戦略です。

共鳴されるパーパスを軸に、長期的な競争優位と持続的成長を実現します。

目次

はじめに

近年、日本企業は「採用難」、「離職率の上昇」、「従業員エンゲージメントの低下」という三重苦に直面しています。

少子高齢化による労働人口の減少が進む中、優秀な人材の確保は年々困難になっています。特にBtoB企業では、業界知名度の低さや専門スキルを持つ人材の希少性が重なり、その影響はより深刻です。

こうした状況を打開するため、多くの企業は待遇の向上や求人の強化、人事制度改革などの施策を行ってきました。

求人広告の出稿増加、複数の転職エージェント活用、採用イベントの開催などは、一時的に応募数を増やす効果はあるでしょう。

しかし志望動機が浅い人材の応募が増えやすく、採用後の定着やエンゲージメント向上にはつながりにくいのが現実です。結果として、採用と離職を繰り返す「人材の出入りが激しい状態」が常態化しています。

待遇面での競争に頼れば、やがて「待遇インフレ」や「待遇チキンレース」となり、資本力のある大手企業や人気業界に優秀な人材を奪われてしまいます。

本記事では、この行き詰まりを打破するための根本的なアプローチとして「パーパスブランディング」を解説します。

パーパスブランディングとは何か?実務視点での定義と概要

「パーパスとは何か?」――あらためてそう問われたとき、あなたは何と答えるでしょうか?

多くの場合、「存在意義」や「志」といった言葉で説明されます。しかし「パーパスとは企業の社会的な存在意義です」と言われても、現場で働く従業員や求職者は腹落ちするでしょうか?

「存在意義」という言葉には、どこか崇高で抽象的な響きがあります。そのため、「何やら重要そうだ」という印象は持てますが、一方で自分の仕事とのつながりをイメージできない人も多いのです。

同様に「志」という言葉も響きは良いですが、志だけで、ビジネスの成果につながるわけではありません。

どのようなビジネスも相手(顧客・社会)から評価されてこそ成果が生まれるように、パーパスもまた、社会や市場のニーズと結びつき、相手から選ばれる存在になるための「戦略」です。

パーパスを全社的な戦略として機能させるには、次の2つが重要です。

- 実用的でシンプルな定義

- ステークホルダーや社会にもたらす価値を明確にしていること

この視点から私たちは、パーパスを次のように定義しています。

◎ パーパスとは=社会から共鳴される存在価値

つまり、パーパスは「自分たちが何をしたいか」ではなく、「社会に対してどんな価値をもたらしたいか」を軸に言語化したものです。

一方で「パーパスブランディング」のもう一つの要素である「ブランディング」とは、その企業や事業ならではの独自の意味や役割を築き、人々の感情移入を促すことで「指名で選ばれる存在」にしていく取り組みです。

◎ ブランディングとは=人々の感情移入を促すことで「指名で選ばれる存在」にしていくこと

この2つを掛け合わせたものがパーパスブランディングです。定義すると次のようになります。

◎ パーパスブランディング=自社の社会的存在価値に対して感情移入を促すことで、指名で選ばれる存在にしていくこと

パーパスという「社会的存在価値」と、ブランディングという「感情移入」を組み合わせ、経営・組織・人材・マーケティングのすべてに横断的に作用させる。それがパーパスブランディングの本質です。

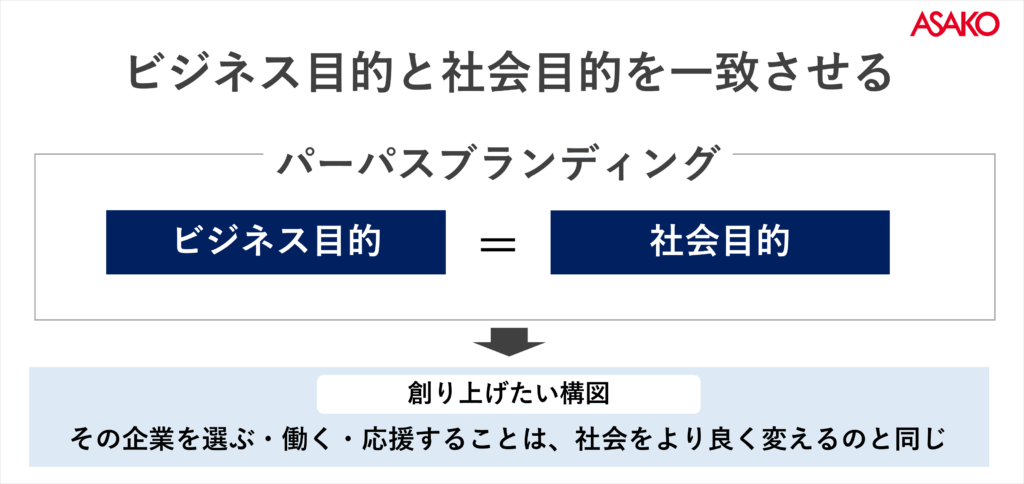

パーパスブランディングの最終的なゴールは、「ビジネス目的」と「社会目的」の一致です。

「この企業を選ぶことは、社会をより良く変えることと同じ」という構図を築くことで、社内外の人々から一貫した共鳴を得られるようになるのです。

パーパスブランディングの効果|採用・定着・エンゲージメント・経営に効く施策事例・メリット

パーパスブランディングは、単なる理念やスローガンではありません。

それは経営・組織・人材・マーケティングといった企業活動のあらゆる領域に波及し、持続的な成果を生み出す戦略です。

「企業の存在価値(パーパス)」と「選ばれる理由(ブランディング)」を一貫して社内外に浸透させることで、次の4つの領域で好循環を生み出します。

- 採用

- 従業員エンゲージメント

- マーケティング

- 経営

以下、一つずつ解説していきましょう。

① 採用課題に効く:パーパスブランディングで待遇を超えた採用成功事例

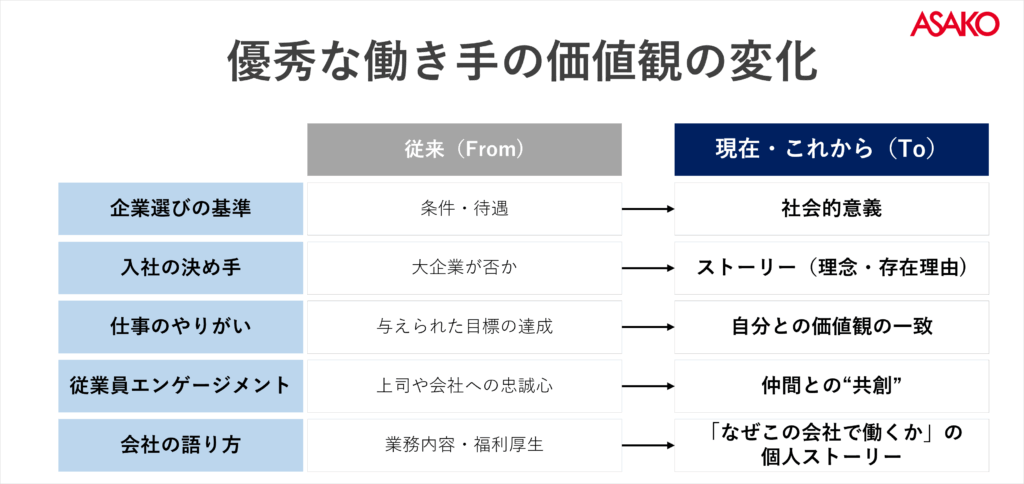

現在、採用の成否を分けるカギは、「待遇の良さ」だけでなく「その企業の在り方に共感・共鳴できるかどうか」へと移りつつあります。

「給与水準や福利厚生を見直しても、応募が集まらない」「採用しても、すぐに辞退や離職が起きる」といった現象の背景には、働き手の“選び方”の変化があります。現代の優秀な働き手は、

- 何をやるか?(仕事内容)

- いくらもらえるか?(条件面)

という待遇的な要素だけでなく、

- なぜその仕事をやるべきのか?(意味)

- 誰と働くのか?(共感・仲間意識)

- その企業が目指しているものは何か?(存在価値)

といった「パーパス視点」を重視して、就職先を選んでいるのです。

パーパスを採用に活かすことができれば、その企業は求職者に対して、次のように問いかけることができます。

- 「私たちは、競合企業と違い、このような社会を目指している」

- 「あなたの仕事は、その社会の実現に、こう関わる」

- 「私たちと一緒に、その社会を創らないか?」

一方、条件だけを訴求する企業の場合、求職者に伝えられるのは「待遇」に限られ、大手や同業他社と待遇の向上を競う「待遇インフレ」に苦しむことになります。

待遇だけではすぐに同質化してしまうこの時代、企業側が“選ばれる理由”を明確に示せなければ、採用のスタートラインにすら立てないのです。

企業の存在価値を言語化し、l共感・共鳴される形で伝われば、応募者は単なる「待遇」だけでなく、「価値観」や「誇り」に共鳴して集まってきます。

今、求められているのは、役割や条件に加えて、 “人生の一部を費やすに足る理由”なのです。

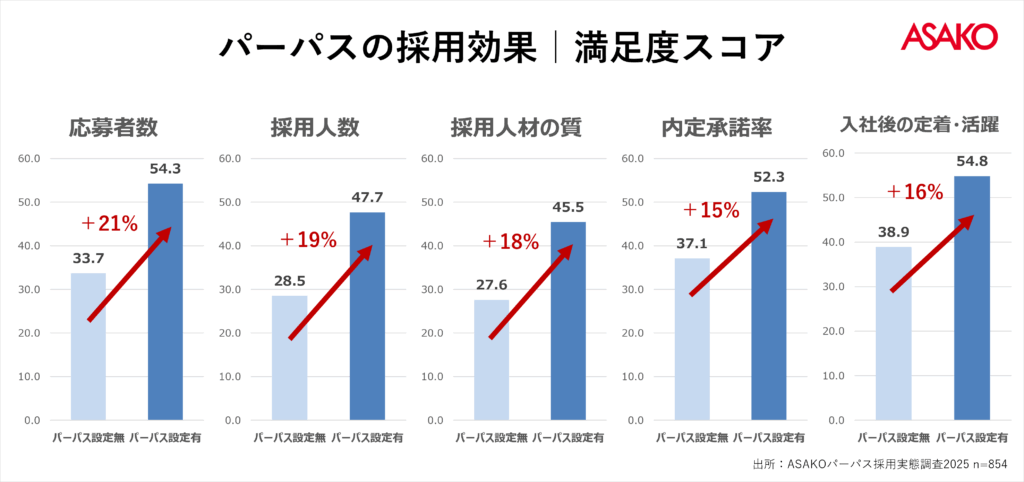

事実、パーパス採用ブランディングは、以下のような成果を生み出しています。

② エンゲージメント向上・定着率の改善|働く意味の再定義

採用が難しくなる一方で、採用できた人材が長く定着せず、思うように育たないという課題も、今や多くの企業が直面している現実です。

どれだけ時間やコストをかけて採用しても、入社後すぐに辞めてしまえば、すべてが水泡に帰してしまいます。

そんな“早期離職リスク”が当たり前のように語られるようになったのは、「組織の魅力」が“働く意味”として従業員に伝わらなくなっているからです。

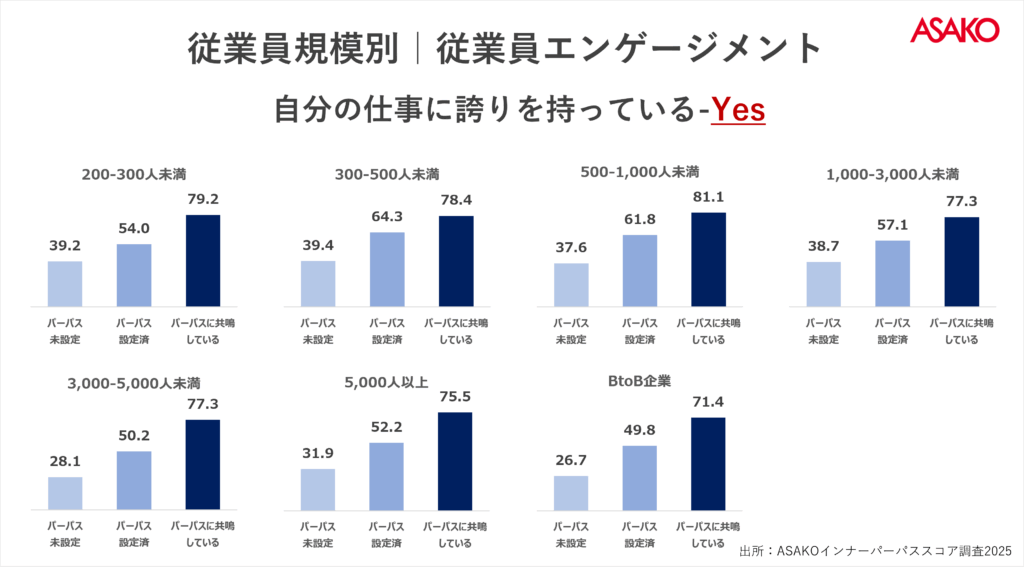

今、組織に求められているのは、給与や待遇だけでは満たしきれない「仕事の誇り」を実感することです。その鍵を握るのが、パーパスの社内浸透――すなわちインナーブランディングです。

◎ 働く「誇り」の向上

企業が明確なパーパスを掲げ、従業員と共有することで、従業員は「自分の仕事が社会とどうつながっているか?」が理解できるようになります。

その結果、単なる作業だった業務が、“より良い社会を実現するための仕事”として再解釈され、働く誇りが生まれてくるのです。

つまり、パーパスは「働く意味の再発見」をもたらし、組織全体の推進力を高める重要な要素になるのです。

◎ 離職率の低下

従業員のエンゲージメントの向上は、離職率の低下にも直結します。仕事に誇りを持ち、自分の存在が社会や組織に貢献していると実感できる職場では、「辞める理由」が見つかりにくくなるからです。

◎ 組織カルチャーの一体感

さらに、パーパスに共鳴した人材が集まり、共通の価値観でつながったチームができあがると、そこには心理的安全性や連帯感が生まれます。

このようなチーム環境は、従業員一人ひとりの行動の質や創造性、協働力にも好影響を及ぼし、組織全体の“カルチャーの一体感”を生み出すのです。

◎ 人材育成の促進

さらに重要なのは、パーパスがカルチャーとして組織に定着すると、人材育成が加速するという点です。

パーパスが浸透していない職場では、新人に対して「スキル」や「手順」は教えられても、「考え方」や「カルチャー」を揃えることが難しくなります。

一方、パーパスが浸透している組織では、「何のためにその業務を行うのか?」「どこに向かっていくのか?」という“判断の物差し”がチーム全体で共有されています。

その結果、たとえ個々人のスキルにばらつきがあっても、一貫した目的意識に基づく育成が可能になるのです。

かつてのマネジメントは、制度やルールといった「仕組み」によって人を動かすものでした。しかし今は、「共感」や「共鳴」といった感情の軸で人が動く時代へと変化しています。

- パーパスは、組織に“誇り”というエネルギーを与え、

- 従業員エンゲージメントを高め、

- 離職を防ぎ、

- チームにカルチャーをつくり、

- 人と組織の可能性を引き出します。

パーパスは、組織を動かす“見えない無形資産”であり、まさに持続的な競争力の源泉そのものです。

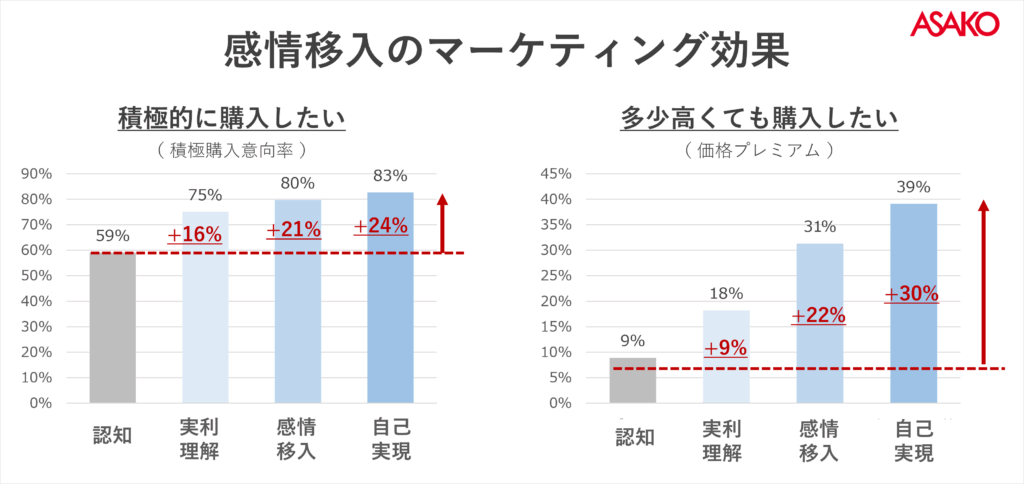

③ マーケティング効果の向上

現在、マーケティングの現場では「売れる仕組み」が根本から変わり始めています。かつては “機能性”や“低価格”が購買行動を大きく左右していました。

- 商品のスペック

- 他社より安い価格設定

- 販促キャンペーン

しかし現代の消費者は、より本質的な価値観をもとに商品やサービスを選ぶようになっています。

- 「このブランドを選ぶことで、どんな感情が満たされるのか?」

- 「このブランドを選ぶことで、どんな“理想の自分”に近づけるのか?」

- 「このブランドを選ぶことは、社会にとってプラスになるのか?」

このような「意味レベルでの選択」が、マーケティング活動の在り方そのものに変革を迫っているのです。

こうした変化の中で、マーケティング領域でもパーパスがもたらす感情移入の力に注目が集まっています。

企業が明確なパーパスを掲げ、「私たちは何のためにこの事業を行っているのか?」という存在価値を言語化できていれば、そのブランドには「共鳴される理由」「感情移入できるストーリー」が宿り、ファン化が促進されていきます。

パーパスブランディングとは、単に商品スペックや広告露出に留まらず、

- ブランドが語る“ストーリー”に共鳴できるか?

- その体験を“自分ごと”として感じられるか?

という「共鳴の連鎖づくり」に他なりません。

パーパスブランディングとは、まさにこの“共鳴の連鎖”を企業活動全体に広げていく取り組みであり、マーケティング領域においても強力な武器になるのです。

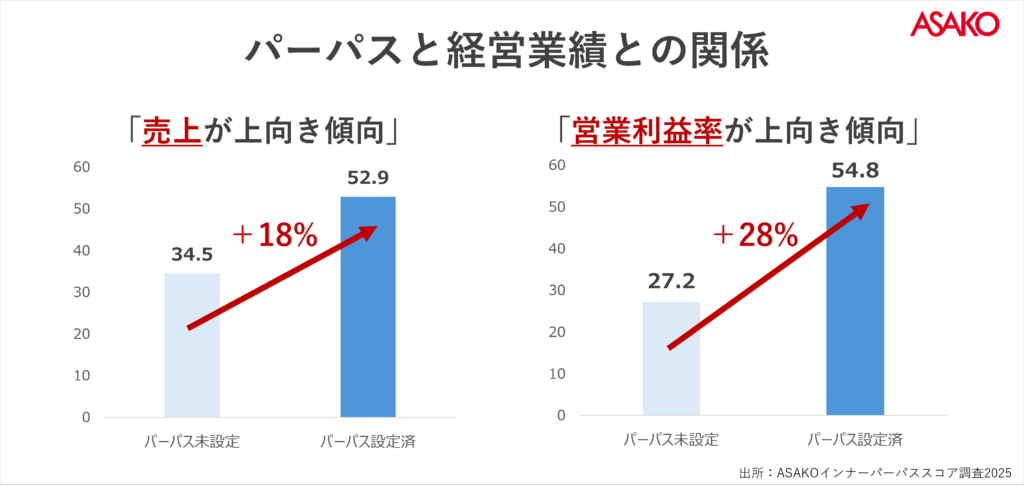

④ 経営課題・組織改革に効くパーパスブランディング:競争優位と持続的成長

パーパスは、採用・従業員エンゲージメント・マーケティングにとどまらず、企業経営そのものの指針として機能し、売上や利益といった経営指標の向上にも寄与することが明らかになっています。

経営が複雑になればなるほど、現場と経営の間で方向性のズレが生じやすくなり、意思決定も階層ごとに属人的になりがちです。

そのような状況において、明確なパーパスが存在すれば、あらゆる意思決定を「私たちは何のために存在しているのか?」という軸に照らして行うことができます。

その結果、社内の方向性が揃い、組織全体のベクトルが一致していくのです。

ではなぜ、パーパスブランディングが業績向上につながるのでしょうか?その理由は、パーパスが組織全体に「全体最適の意思決定の基準」を与えるからです。

各部門やプロジェクトごとの「部分最適」を優先しすぎると、企業全体としての方向性にズレが生じ、リソースの分散や不要な摩擦を引き起こすことがあります。

しかし明確なパーパスがあれば、あらゆる判断が「この意思決定はパーパスに合致しているか?」という視点で統一され、組織全体が一つの方向に向かって動けるようになります。

さらに、パーパスが社内に深く浸透している企業では、従業員一人ひとりが「自分の仕事がどのように社会に貢献しているのか」を実感しながら働けるようになります。その結果、次のような効果が期待できます。

- 意思決定のスピード向上

- 部門間の連携強化

- 人的資源の投入先の明確化

- イノベーションの創出促進

このような状態が組織全体に持続すれば、経営効率の向上や収益性の強化へとつながるのは、ごく自然な流れです。

ここまで見てきたように、パーパスブランディングとは、

- 経営の方向性を揃え

- 採用の競争力を高め

- 従業員の行動を変え

- 顧客の共鳴を生み

- 売上・利益を高める

という、企業の事業成長を加速させる“経営戦略そのもの”です。

変化の激しいVUCAの時代において、あらゆる意思決定を支える「確かな軸」として、パーパスブランディングは最も信頼できる“戦略資産”となっていくのです。

【無料DL】パーパスブランディングを実務に落とし込むためのワークシート

採用難・離職率上昇・従業員エンゲージメント低下という三重苦。

多くの企業が直面しているこの課題に対し、短期的な施策だけでは解決は困難です。

今こそ必要なのは、自社ならではの「社会的存在価値(パーパス)」を明確にし、従業員・求職者・顧客から共鳴されるストーリーをつくること。

その第一歩を踏み出せるのが、この 「パーパスブランディング実践ワークシート」 です。今すぐ無料ダウンロードして、御社の“軸”をつくりましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. パーパスブランディングと従来のブランド戦略は何が違う?

A1. パーパスブランディングは「社会的価値」と「感情移入」を軸に、企業目的と社会貢献の一致で長期的な支持と成長を目指します。

Q2. なぜエンゲージメント施策としてパーパスが重要なのか?

A2. 従業員は自分の仕事の社会的意義を実感することで誇りや共感が生まれ、離職防止や組織活性化に直接つながります。

Q3. どのような業界や企業がパーパスブランディングに向いている?

A3. 採用難や離職率上昇、組織カルチャー醸成に課題を抱えるあらゆる業態が有効活用でき、BtoB企業でも競争力向上に有効です。

まとめ パーパスブランディングの戦略資産化とリード獲得

採用難・離職率の上昇・エンゲージメント低下という三重苦は、少子高齢化による労働人口減少という構造的課題に根差しており、待遇改善や求人広告強化といった従来施策だけでは抜本的な解決は望めません。

今、企業に必要なのは、条件競争を超えて「この会社で働きたい」と指名される存在になることです。

その鍵となるのがパーパスブランディングです。

自社ならではの社会的存在価値(パーパス)を明確にし、感情移入を促す(ブランディング)ことで、採用・組織・マーケティング・経営のすべてに好循環をもたらします。

明確なパーパスは、社内外の人々に共鳴されるストーリーとなり、社員には誇りと働く意味を、顧客には共感と信頼を、経営には持続的な競争優位をもたらします。

変化が激しく将来予測が難しい今こそ、「何のために存在するのか」という企業の根源的な価値を言語化し、それを軸に戦略を組み立てる時です。パーパスブランディングは、そのための最も強力かつ実践的な武器となるのです。