ブランド価値の資産化と競争優位の作り方─ブランドエクイティの構築手法と測定のポイント

本記事の要約

ブランドエクイティは、ブランドを「将来の利益を生む資産」として捉え、計画的に構築・管理・強化する考え方です。

アーカーの5要素(認知、知覚品質、ロイヤリティ、連想、その他資産)を活用し、診断→強化→測定→改善のサイクルを継続することで、競合に模倣されにくい長期的な競争優位を築けます。

目次

はじめに

ビジネスの世界では、商品やサービスの機能・価格だけでは競争優位を維持することがますます難しくなっています。市場が成熟し、似たような選択肢が溢れる中で、顧客が「迷わず選び続ける」理由を作れるブランドはごくわずかです。

そのような背景の中で、重要な考え方が「ブランドエクイティ」です。

ブランドエクイティとは、ブランドを不動産や有価証券のように企業が保有する「資産」として評価し、管理・強化していくという概念です。

本記事では、ブランドエクイティの基本概念から始まり、アーカー教授の「ブランドエクイティ5つの構成要素」を解説します。

また、ブランドエクイティ理論をどのように実務で活用できるのかも具体的にご紹介します。

※参考:ブランディングとは?感情が動く唯一無二の価値を創り出す戦略入門

ブランドエクイティ(ブランド価値)とは?意味と重要性

ブランドエクイティという考え方を広く世に広めたのは、アメリカのマーケティング学者、D.A.アーカー教授です。アーカー教授は「ブランドエクイティ」を、企業が保有する不動産や有価証券と同じように、将来の利益を生み出す「資産」として評価すべきだと提唱しました。

ここで重要になるのが、「資産」という言葉の本質的な意味です。ビジネスにおける資産とは「将来、利益を生み出すことが見込まれるもの」を指します。

この定義に従えば、経営者のリーダーシップ、革新的な企業文化、卓越したオペレーション能力など、形のない要素も「資産」に含まれます。

そしてもちろん、「ブランド」もその一つです。なぜなら、強いブランドは顧客から選ばれ続け、将来、利益を生み出すことが見込まれるためです。

ブランドを資産と捉える以上、その価値を高めるためには、他の資産と同じように継続的な投資が必要です。

この考え方は「ブランド構築」や「ブランドビルディング」という言葉にも表れており、ブランドは一朝一夕では育たず、長期的に「積み上げていくもの」だという認識が根底にあります。

ブランドエクイティの5つの構成要素

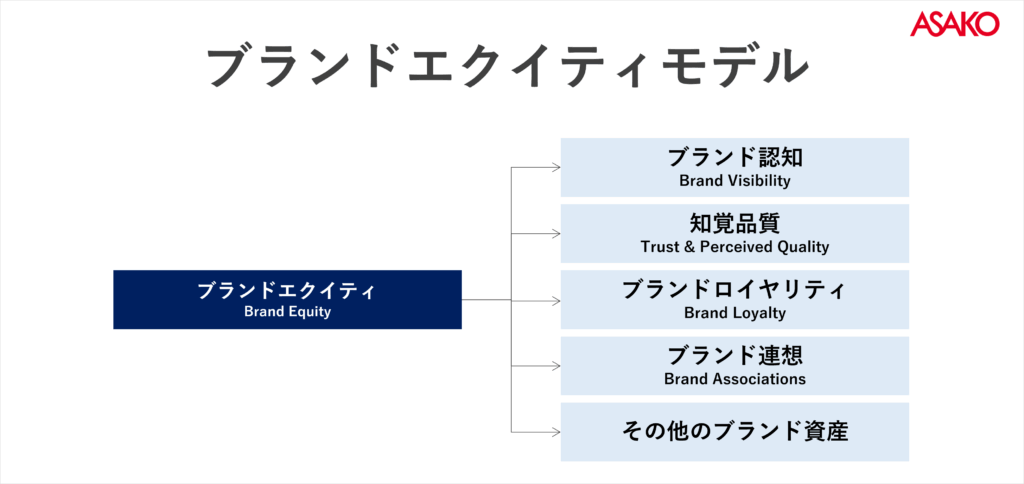

ブランドエクイティは、複数の要素が組み合わさって初めて成立します。アーカー教授は、その構成要素を次の5つに整理しています。

- ブランド認知(Brand Visibility)

- 知覚品質(Trust & Perceived Quality)

- ブランドロイヤリティ(Brand Loyalty)

- ブランド連想(Brand Associations)

- その他のブランド資産(Other Proprietary Brand Assets)

この5つはそれぞれが独立しているわけではなく、相互に影響し合いながらブランド価値を形作ります。

ここからは、それぞれの要素について順に解説します。

1. ブランド認知

ブランド認知とは、顧客がそのブランドをどの程度知っているか、そしてどのように認識しているかを示す要素です。

英語の“Visibility”には「見通しの良さ」や「視界の明瞭さ」という意味があり、単にブランド名を知っているだけではなく、「そのブランドに対する認識」に近い概念です。

例えば「スターバックス」という名前を知っているだけでなく、「カフェチェーンである」「くつろぎたいときに行く場所」という認識がある状態がBrand Visibilityです。この認識度が高ければ、生活者が「カフェでコーヒーを飲みたい」と思ったときに、スターバックスが選択肢に入りやすくなります。

ブランド認知は、一般的に認知度調査によって次の4つの指標で測定されます。

① ブランド助成想起率:

競合ブランド名を含むリストを提示し、その中から「見聞きしたことがある」ブランドを選んでもらう割合です。店頭消費財のように、棚に並んだ商品から選んでもらうような場面で有効な指標です。

② ブランド純粋想起率:

商品カテゴリー名だけを提示し、ヒントなしで思い出せるブランド名を挙げてもらい、自社ブランドが挙がった割合です。指名検索や指名買いを促すために重要です。

③ ブランド第一想起率:

純粋想起の質問で、一番初めに挙げられたブランドの割合です。いわゆる「トップ・オブ・マインド」と呼ばれ、市場シェアと相関が高いとされます。

④ ブランド支配想起率:

純粋想起で「自社ブランド以外は思い浮かばない」と答えた割合です。例として「カゴメ=トマトケチャップ」「ミツカン=お酢」「Amazon=オンライン書店」などがあります。

これらの指標を定期的に測定することで、ブランドの市場内での存在感や競合優位性を客観的に把握できます。

2. 知覚品質

知覚品質とは、顧客がそのブランドに対して抱く「品質に関する認識」のことを指します。重要なのは事実としての品質ではなく、顧客が主観的に「知覚」している品質である点です。

例えば、高級腕時計ブランドの場合、素材や精度といった客観的品質だけでなく、「長年培った歴史」「職人のこだわり」「所有する誇り」といった要素も知覚品質に大きく影響します。

逆に、どれほど品質が高くても、これらの知覚がなければ、知覚品質は低く評価されます。

知覚品質は、ブランドエクイティの中でも特に収益への貢献度が高い要素です。顧客は「安心できる品質」に対して高い対価を払う傾向があり、これが長期的なブランド価値を押し上げます。

3. ブランドロイヤリティ

ブランドロイヤリティとは、顧客が特定のブランドに対して抱く感情移入の度合いを示す概念です。

愛着が強い顧客ほど、そのブランドを継続的に購入し、多少の価格差や利便性の違いがあっても競合に乗り換えにくくなります。さらに、ロイヤル顧客は周囲への推奨や口コミ拡散にも積極的で、ブランドの自然な広告塔(エバンジェリスト)として機能します。

D.A.アーカー教授は、このブランドロイヤリティをブランドエクイティの構成要素の中でも特別な位置づけとしており、長期的な売上と利益を支える最重要要素としています。

実務での測定には、次のような指標が用いられます。

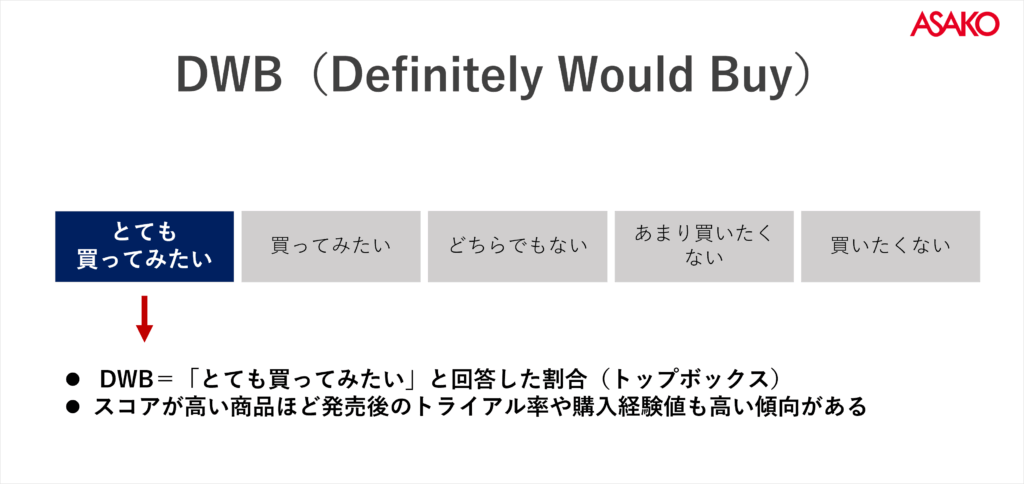

◎ DWB(Definitely Would Buy)指標:

「とても買ってみたい」「買ってみたい」など5段階評価で購入意向を測定する方法です。店頭消費財の場合、DWBのスコアは初年度のトライアル購入率と高い相関を示すとされます。

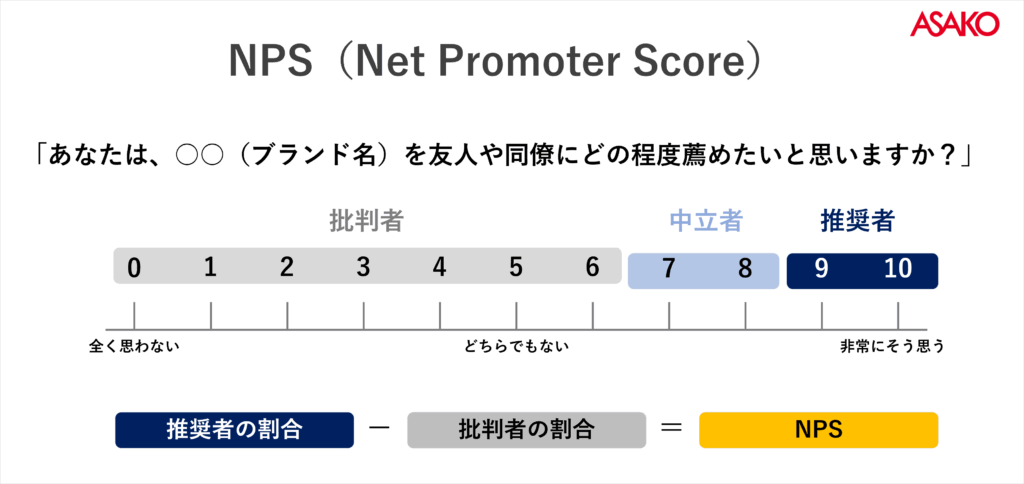

◎ NPS(Net Promoter Score):

「あなたはこのブランドを友人や同僚に勧めたいですか?」という質問に0〜10点で回答してもらい、推奨者の割合から批判者の割合を引いたスコアです。ブランドへの愛着だけでなく推奨意欲も測れるため、ロイヤリティの総合指標として広く活用されています。

ブランドロイヤリティは単発のキャンペーンで急激に向上するものではなく、一貫した価値提供と顧客体験の積み重ねによって育まれます。したがって、測定結果を定期的にモニタリングし、改善のためのPDCAを回すことが欠かせません。

4. ブランド連想

ブランド連想とは、顧客がそのブランドについて思い浮かべるイメージや印象の集合を指します。

たとえば「アップル」と聞いて「革新的」「デザイン性が高い」「使いやすい」といった言葉が浮かぶように、ブランドは特定の感情や価値観と結びついて記憶されます。

強いブランド連想は、感情移入や指名買いを促す重要な要因となります。ブランド連想を高めるうえで重要なポイントは以下の通りです。

◎ 独自性(Uniqueness):

他ブランドでは代替できない、唯一無二のイメージを構築します。競合と似通った印象しか持たれていない場合、差別化は困難になります。

◎ 豊かさ(Breadth & Depth):

単一の特徴だけでなく、多面的で豊かな連想を持たせることで、さまざまな購買動機や利用シーンで想起されやすくなります。

◎ 好意度(Favorability):

ブランドに対してポジティブな感情を抱いてもらうことが重要です。好ましい連想がない場合、指名買いは期待できません。

ブランド連想の形成には、すべての顧客接点における一貫性が不可欠です。企業が語るブランドストーリーと、顧客が実際に感じ取る体験が一致することで、強く印象に残るブランド連想が育まれます。

5. 知的財産やチャネル─ブランド資産を守り活用する

「その他のブランド資産」とは、ブランドエクイティを構成する主要要素以外の無形資産を指します。代表的な例としては、特許、商標権、著作権などの知的財産権や、長年培われた取引先や販売チャネルとの強固な関係が挙げられます。

これらは直接的に顧客の認知や印象に関わらない場合もありますが、ブランドの競争力を裏側から支える重要な資産です。

たとえば、商標権はブランド名やロゴを法的に保護し、模倣や侵害から守ります。特許や独自技術は製品差別化の源泉となり、取引先との信頼関係は安定した供給や販売体制を支えます。

無形資産の管理では、以下のポイントが重要です。

◎ 法的保護の徹底:

知的財産の権利化や更新を怠らず、侵害リスクを防ぐ。

◎ パートナーシップの強化:

取引先や販売代理店との関係を戦略的に維持・発展させる。

◎ 資産の活用戦略:

ライセンス供与や共同開発など、無形資産を収益化する仕組みを検討する。

こうした資産は目に見えないため軽視されがちですが、適切に管理・活用することでブランドエクイティ全体の価値を高め、長期的な企業成長の土台となります。

ブランドエクイティ活用・測定・PDCA改善サイクル

ブランドエクイティを効果的に活用するためには、単発のキャンペーンや施策ではなく、継続的な評価・改善の仕組みが不可欠です。ここでは、実務担当者がすぐに取り組める形で「診断」「強化」「改善」の3ステップに分けて解説します。

1.ブランド診断のステップ

① 現状評価:

ブランド認知度調査などを通して、アーカー理論の5つの構成要素(ブランド認知、知覚品質、ブランドロイヤリティ、ブランド連想、その他資産)ごとに現状スコアを可視化します。

② ギャップ分析:

業界平均や主要競合ブランドとの比較を行い、自社のポジションを明確化します。例えば、認知度は高いがロイヤリティが低い場合は「関心は持たれているが愛着が薄い」という課題が浮き彫りになります。

③ 優先課題の特定:

全ての要素を一度に改善しようとするとリソースが分散します。売上やLTV(顧客生涯価値)への影響が大きく、かつ改善余地のある要素から着手することが重要です。

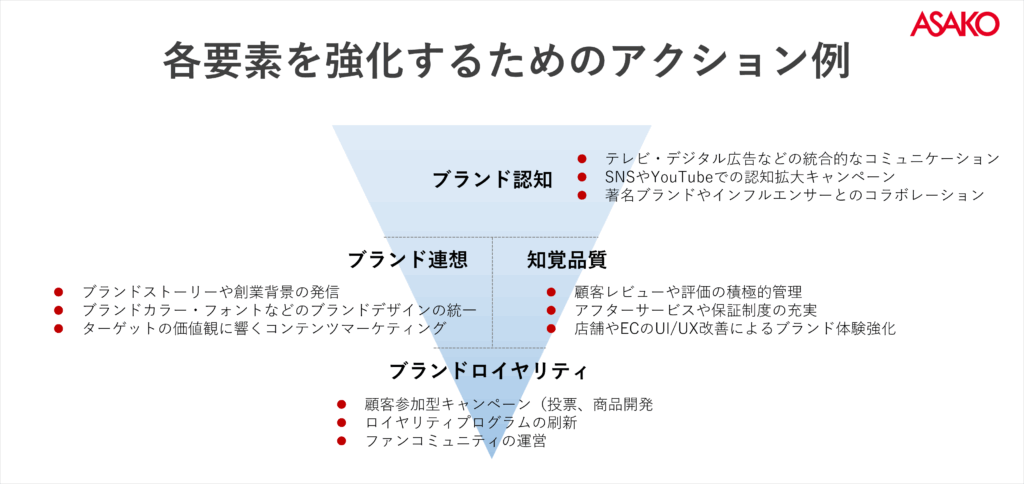

2.各要素を強化するためのアクション例

◎ ブランド認知の向上:

- テレビ・デジタル広告などの統合的なコミュニケーション

- SNSやYouTubeでの認知拡大キャンペーン

- 著名ブランドやインフルエンサーとのコラボレーション

◎ 知覚品質の向上:

- 顧客レビューや評価の積極的管理

- アフターサービスや保証制度の充実

- 店舗やECのUI/UX改善によるブランド体験強化

◎ ブランドロイヤリティの向上:

- 顧客参加型キャンペーン(投票、商品開発)

- ロイヤリティプログラムの刷新

- ファンコミュニティの運営

◎ ブランド連想の強化:

- ブランドストーリーや創業背景の発信

- ブランドカラー・フォントなどのブランドデザインの統一

- ターゲットの価値観に響くコンテンツマーケティング

◎ その他の資産の管理:

- 商標・特許など知的財産の定期チェックと更新

- 主要取引先やパートナー企業との関係深化プログラム

3.測定と改善のサイクル

ブランド施策は一度実行して終わりではなく、測定と改善を繰り返すことで効果が蓄積します。

- 測定:半年ごとや一年ごとにKPI(認知度、NPS、LTVなど)を定点観測

- 検証:前回施策の効果を分析し、成果が出た要因・出なかった要因を特定

- 改善:成功施策をスケールし、課題部分は新たな戦略で補強

- 継続:中長期視点でブランドエクイティの成長を追跡

このように、ブランドエクイティは「単なるマーケティング指標」ではなく、ブランド価値を高めるための戦略的資産です。

診断から改善までのプロセスを社内に定着させれば、競合に模倣されにくい長期的な競争優位を築くことができます。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です。

- ブランドの“価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品・サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き

よくある質問(FAQ)

Q1. ブランドエクイティの「5要素」とは何ですか?

A1. 認知、知覚品質、ロイヤリティ、連想、知的財産など資産の5要素を指し、それぞれブランド価値の源泉となります。

Q2. ブランドエクイティを高める具体的な方法は?

A2. 広告・SNS展開、顧客参加型施策、知的財産管理など、PDCAサイクルで継続的に強化・測定します。

Q3. 競合社との比較で取り組むべき施策は?

A3. 認知拡大やロイヤリティ強化など、競合の流入キーワードや施策を分析し、優先課題から対策します。

まとめ─ブランド資産化と収益最大化のコツ

市場が成熟し、製品やサービスの差別化が難しくなる中で、顧客が迷わず選び続けるブランドには明確な理由があります。その理由の本質が「ブランドエクイティ」という考え方です。

ブランドを「将来、利益を生み出す資産」と捉え、計画的に構築・管理・強化することで、短期的な売上だけでなく長期的な企業価値の向上が可能になります。

重要なのは、これらの要素を単発で実行するのではなく、診断→強化→測定→改善のサイクルを継続的に回し、ブランドの価値を積み上げていくことです。

ブランドエクイティの向上は、一朝一夕には達成できませんが、戦略的かつ継続的な取り組みによって、競合に真似されにくい競争優位を築くことができます。