ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.09.15

顧客の愛着を高めるブランドロイヤリティとは?効果的な測定方法と実践的向上施策ガイド

本記事の要約

ブランドロイヤリティは、顧客がブランドに抱く感情的な愛着の度合いで、売上や利益に直結する重要指標です。

リピート率や顧客満足度とは異なり、長期的な信頼関係や価値共感で形成されます。正しい測定にはDWBやNPSなど複数指標の活用が有効です。

ブランドロイヤリティ向上のためにはブランドパーソナリティの一貫性、CX向上、ストーリーテリング、ファンコミュニティ形成、パーソナライズ施策が効果的です。

目次

はじめに|短期売上に偏らない“長期競争優位”のつくり方

近年、多くの企業が短期的な売上向上や新規顧客獲得に注力しています。

しかし、こうした戦術だけでは長期的な競争優位を築くことはできません。なぜなら、短期的に築き上げた競争力は、競合企業に容易に真似されてしまうからです。

一方で、時間をかけて築いた競争力は簡単には模倣されません。中長期でしか形成できない顧客との信頼関係や愛着は、競合が同じものを作ろうとしても同じ年月と労力を要するためです。

その中核にあるのが「ブランドロイヤリティ」です。本記事では、ブランドロイヤリティの正しい定義や誤解されやすい概念との違い、測定方法、そして向上のための実践ポイントまでをわかりやすく解説していきます。

※参考:ブランディングとは?感情が動く唯一無二の価値を創り出す戦略入門

ブランドロイヤリティとは?意味・重要性・LTVへの影響をわかりやすく解説

ブランドロイヤリティとは、顧客が特定のブランドに対して抱く「感情的な愛着」の度合いを指します。

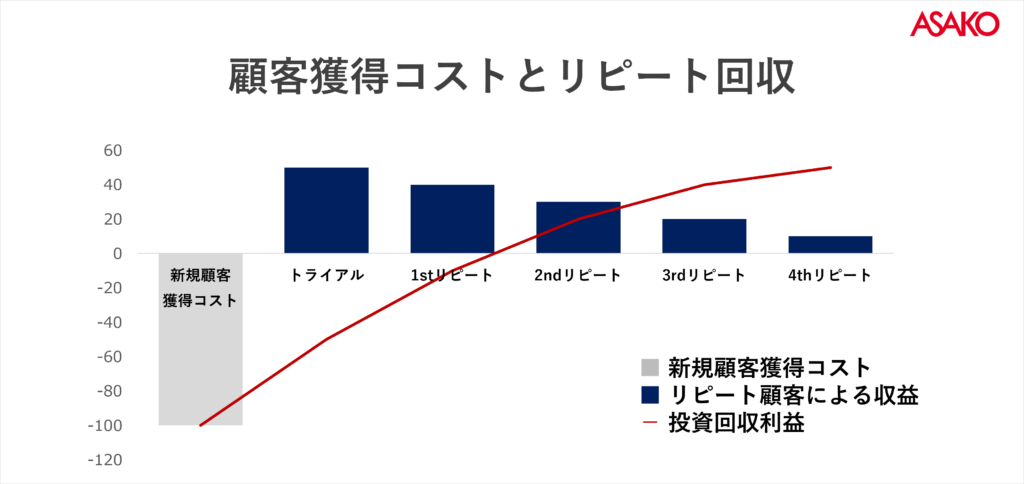

あなたの顧客は大きく分けて「新規顧客」と「リピート顧客」に分類できます。一般的に、新規顧客の獲得には広告や販促などの先行投資が必要で、その投資はリピート購入による収益で回収していきます。

しかし、もしブランドロイヤリティがなければ、リピート顧客は容簡単に競合ブランドに流れてしまいます。その結果、先行投資は回収できず、事業は赤字に陥る可能性さえあるのです。

逆に、ブランドロイヤリティが高ければ、顧客は競合に流れにくくなり、長期的な収益源となります。

ある研究によれば、ブランドロイヤリティが5%向上すると顧客一人あたりの生涯価値(LTV)が最大95%高まると言われています。さらに、ロイヤリティの高い顧客は、同じ商品やサービスに対して最大25%の価格プレミアムを支払う意向を示すという結果もあります。

つまり、ブランドロイヤリティは「売上」「利益」「コスト削減」など、事業の根幹を支える財務指標に直結する極めて重要な要素なのです。

にもかかわらず、「リピート率」や「顧客満足度」と混同され、正しく理解されていないケースが多く見受けられます。

ブランドロイヤリティの定義と誤解|リピート率・顧客満足度との違

ブランドロイヤリティは事業に大きな影響を与える重要な指標ですが、実務の現場では「リピート率」や「顧客満足度」と混同されることが少なくありません。

ここでは、それぞれとの違いと混同によるリスクについて見ていきましょう。

違い① リピート率との違い|“行動”ではなく“愛着”を測る

多くの企業が「ブランドロイヤリティ=リピート率」と捉えがちですが、この考え方は危険です。

確かにロイヤリティが高い顧客ほどリピート購入をしますが、リピート率が高いからといって必ずしもロイヤリティが高いとは限りません。

リピート購入をする顧客には、大きく分けて3つのタイプが存在します。

❶「このブランドがいい」顧客:

ブランドの価値や世界観に共感し、感情的な愛着を持って選び続けてくれる顧客です。競合に簡単には流れません。

❷「このブランドでいい」顧客:

価格や利便性といった合理的な理由から、なんとなく選び続けている顧客です。より条件の良い選択肢が現れればすぐに乗り換えます。

❸仕方なく買う顧客:

契約や購入方法の制約など、物理的・制度的な理由で選び続けている顧客です。愛着はなく、機会があれば離脱します。

このように、リピート率はあくまで「行動」の指標であり、顧客の「気持ち」や「感情移入」を直接反映するものではありません。

リピート率依存の戦略を続けると、実際には顧客基盤が脆弱で、突然のブランドスイッチによって収益が一気に減少するリスクを抱えることになります。

違い② 顧客満足度との違い|“満足”は愛着や推奨に直結しない

多くの企業が「ブランドロイヤリティ=リピート率」と捉えがちですが、この考え方は危険です。

顧客満足度は心理的側面を測る指標ですが、これもロイヤリティとは異なります。満足度調査では、多くの場合「満足」「やや満足」「どちらともいえない」「やや不満」「不満」といった5段階評価を用いますが、このスコアの解釈には注意が必要です。

❶「やや満足」:

多くの場合、「そこそこ良かったが、何か物足りない」という状態を表します。愛着や感動が伴っているわけではありません。

❷「満足」:

「期待通り」「特に不満はない」という意味合いで使われることが多く、感情的な結びつきを示すものではありません。

つまり、満足度が高くても「ブランドが好き」や「ずっと選びたい」という感情には必ずしもつながらないのです。ブランドロイヤリティは、実利や期待値の達成だけではなく、顧客の心に響くストーリーや価値観を共有することで育まれます。

ブランドロイヤリティの測定方法|DWB・NPSほか指標の使い方と読み方

ブランドロイヤリティは、「顧客の愛着度」という感情面を伴う概念であり、売上や利益などの財務成果とも密接に関わっています。

そのため、測定指標には次の3つの条件を満たすことが求められます。

- 顧客の心理を反映していること

- 財務成果との相関が高いこと

- 定量的に測定できること

ただし、すべての業種・業態に共通する「絶対的な指標」は存在しません。ここでは、実務でよく用いられる代表的な測定方法を紹介します。

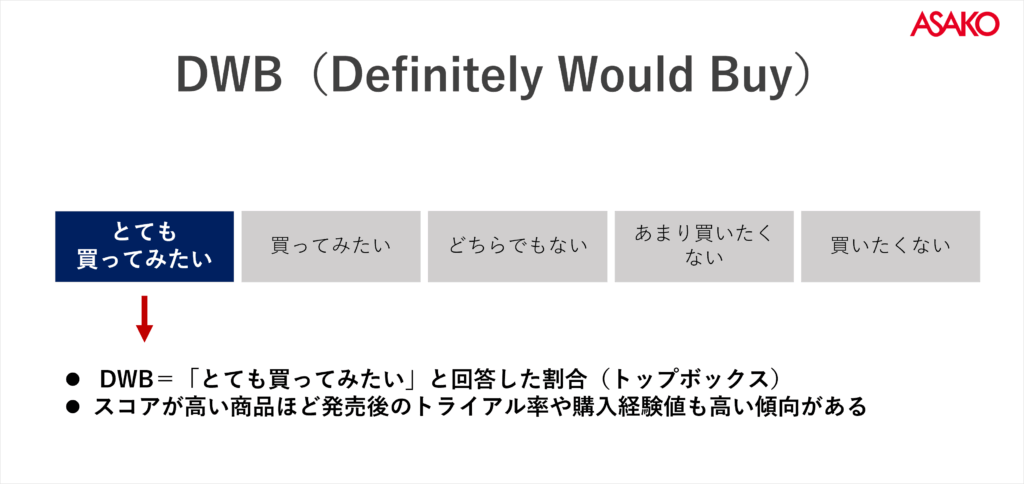

指標① DWB(Definitely Would Buy)|“絶対に買いたい”率で意向を測る

DWBは「Definitely Would Buy(絶対に買いたい)」の略で、外資系パッケージグッズメーカーなどで広く活用されている指標です。

調査方法はシンプルで、生活者に対し以下のような質問を行います。

◎「この商品(ブランド)をどの程度買ってみたいですか?」

- とても買ってみたい

- 買ってみたい

- どちらでもない

- あまり買いたくない

- 買いたくない

このうち「とても買ってみたい」と回答した割合(トップボックス)を、ブランドロイヤリティの水準として捉えます。

商品開発段階でも活用され、スコアが高い商品ほど発売後のトライアル率や購入経験値も高い傾向があります。

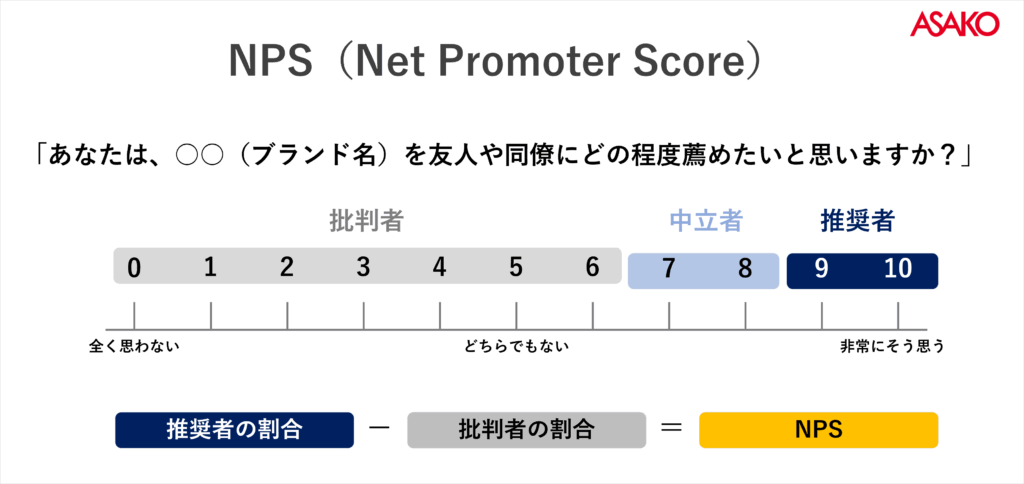

指標② NPS(推奨意向)|Net Promoter Scoreでロイヤル度を可視化

NPSは「Net Promoter Score(推奨意向スコア)」の略で、そのブランドを友人や同僚に薦めたいかどうかを測定します。

多くの研究で、NPSはブランドロイヤリティと最も相関が高い指標とされ、世界的に広く採用されています。

質問は次のように行います。

◎「あなたは、○○(ブランド名)を友人や同僚にどの程度薦めたいと思いますか?」

◎0(まったく薦めない)〜10(非常に薦めたい)の11段階評価

その上で、回答者を以下の3つに分類します。

- 推奨者(Promoter):9〜10点

- 中立者(Passive):7〜8点

- 批判者(Detractor):0〜6点

最終的に、推奨者の割合 − 批判者の割合をNPSスコアとします。NPSのメリットは以下の通りです。

- シンプルで管理しやすい

- 収益との相関性が高い

- 「他人に薦める」責任感が回答の真実味を高める

ただし、日本では国民性の影響で中間点に回答が集中しやすく、スコアが低く出る傾向があります。そのため、業界内や過去データとの比較で活用することが重要です。

運用Tips|複数指標×財務データ×時系列で精度を高める

ブランドロイヤリティを正しく測るためには、単一の指標に依存するのではなく、複数の角度から評価することが大切です。

どんなに有効な指標でも、捉えているのは顧客の行動や心理の一側面にすぎないからです。ここでは、実務でロイヤリティ指標を活用する際の3つのポイントをご紹介します。

◎ 複数指標を組み合わせる:

DWBは購買意欲、NPSは推奨意向を測るため、両方を組み合わせることで、より多面的にロイヤリティを把握できます。

◎ 財務データとの照合:

単なる数値としてではなく、売上・利益・LTV(顧客生涯価値)などの財務成果と突き合わせることで、経営的な意味を明確にできます。

◎ 時系列で追う:

単発の測定ではなく、半年〜1年単位で推移を観測することで、ブランド施策の効果や改善点を継続的に把握できます。

ブランドロイヤリティの測定は、目的ではなく手段です。大切なのは、得られたデータを経営判断やマーケティング戦略に落とし込み、顧客との関係性を深める行動につなげることです。

指標を「測って終わり」にせず、ブランド成長の羅針盤として活用しましょう。

ブランドロイヤリティを高める施策|5つの実践ポイント

ブランドロイヤリティは、一朝一夕で築けるものではありません。ここでは、実務で取り入れやすく、かつ効果が期待できるアプローチを5つご紹介します。

施策1|ブランドパーソナリティを定義し全接点で一貫させる

顧客は商品やサービスだけでなく、「ブランドの個性」に共感します。

まずは自社のブランドパーソナリティ(価値観・態度・ふるまい)を言語化し、広告やWebサイト、接客、採用広報など全タッチポイントで一貫して発信することが重要です。

施策2|CXを磨く:購入前・中・後の小さな感動を設計

ブランドロイヤリティは、購入前・購入中・購入後のすべての接点で形成されます。

特に購入後のサポートやアフターフォローは、顧客が「大切にされている」と感じる重要な瞬間です。小さな感動体験の積み重ねが、愛着を深めます。

施策3|コミュニティ運営:交流・共創で“居場所”をつくる

ロイヤル顧客同士やブランド担当者との交流機会をつくることで、ブランドは「自分の居場所」になります。

SNSや会員制コミュニティ、イベントなどを通じ、顧客が主体的に関わりたくなる場を提供しましょう。

施策4|ストーリーテリング:背景・想い・パーパスで共感を育む

単なる機能や価格ではなく、ブランドの背景や開発者の想い、パーパスなどをストーリーとして伝えることは、感情移入を促します。

顧客は「何を買うか」だけでなく、「なぜそれを選ぶのか」に共感したとき、強いロイヤリティを持ちます。

施策5|パーソナライズ:データ起点の最適タイミング×内容配信

顧客データを活用して、一人ひとりにパーソナライズされた提案や情報提供を行うことも有効です。

適切なタイミングで適切なメッセージを届けることで、「自分のことをわかってくれている」という感覚が生まれ、愛着が強化されます。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です。

- ブランドの“価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品・サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き

【FAQ】ブランドロイヤリティ|指標・測定・向上施策のよくある質問

Q1. ブランドロイヤリティはリピート率とどう違いますか?

A1. ブランドロイヤリティは感情的な愛着の度合いを指しリピート率は行動の指標であるため、リピート率が高くても必ずしもロイヤリティが高いとは限りません。

Q2. ブランドロイヤリティの効果的な測定方法には何がありますか?

A2. DWB(絶対に買いたい)やNPS(推奨意向スコア)を組み合わせることで、感情面と推奨度を多角的に評価できます。

Q3. ブランドロイヤリティを向上させる具体策は?

A3. ブランドパーソナリティの一貫性維持、顧客体験向上、ファンコミュニティ形成、ストーリーテリング、パーソナライズ施策などがあります。

まとめ|ロイヤリティを正しく測り、育て、利益に変える

ブランドロイヤリティは、単なるリピート率や顧客満足度とは異なり、顧客の心に深く根付く「愛着」の度合いを示す指標です。その形成には時間と一貫した努力が必要ですが、一度確立すれば価格競争や模倣に強い、持続的な競争優位をもたらします。

本記事で解説したように、ロイヤリティを正しく理解し、適切な指標で測定しながら、パーソナリティ設計・CX向上・ストーリーテリングなどの実践的アプローチを組み合わせることが重要です。短期的成果にとらわれず、中長期で顧客との絆を育むことが、ブランド成長の最も確かな道となります。