ブランド戦略の一貫性を守りながらPDCAを活用し長期的競争力を高める方法

本記事の要約

ブランドの一貫性は、短期的に真似されやすい施策では得られない長期的競争力を生みます。

ブランド連想を6段階で強化し、顧客との感情的な絆を築くことで、価格競争に巻き込まれず選ばれ続ける存在へ。

PDCAは短期改善に有効ですが、一辺倒では長期視点を欠き成長が鈍化します。変える領域と守る軸を明確化し、短期施策をブランド戦略に結びつけることで、持続的な事業成長が可能になります。

目次

はじめに

売上や集客を一気に伸ばすための広告キャンペーンや、ABテストを繰り返して成果を最適化するPDCA――。こうした施策は、ビジネスに即効性をもたらす重要な手段です。

しかし、それらはあくまで「短期的な成果」を引き出すための戦術にすぎません。短期的に築き上げた競争力は、短期的に真似される競争力にしかなりません。広告手法やプロモーション企画は、競合がすぐにコピーできてしまうからです。

一方で、3-5年かけて築き上げた競争力は、中長期的に真似されません。なぜなら、競合が同じ競争力を築こうとしても、それは3-5年先になるからです。

だからこそ、5年先・10年先も顧客から選ばれ続けるためには、「一貫性を持ったブランディング」という中長期的な戦略が欠かせません。

本記事では、ブランドの一貫性がなぜ事業成長に不可欠なのか、その理由と実践のポイントを事例とともに解説します。

※参考:ブランディングとは?感情が動く唯一無二の価値を創り出す戦略入門

ブランド連想の定義と競争力強化の重要性

あなたは「アップル」と聞いて、まず何を思い浮かべるでしょうか?あるいは「トヨタ」と聞いたとき、どんなイメージが頭に浮かびますか?

- アップル=リンゴを売っている会社

- トヨタ=人の名字

文字通りに解釈すれば、これらも間違いではありません。

しかし、実際にそう考える人は少ないでしょう。ほとんどの人は、アップルと聞けば「革新的で洗練されたデザインの製品」や「直感的な使いやすさ」、トヨタと聞けば「信頼性の高いクルマ」や「世界をリードする自動車メーカー」といった、独自のイメージを思い浮かべるはずです。

これは「ブランド連想」の力です。

ブランド連想とは、顧客がそのブランドをどう解釈し、想起するかという一連のつながりを指します。特に重要なのは「解釈」の部分です。単語そのものの意味よりも、あなたの頭の中に連想された解釈のほうが強く働くため、ブランド名から特定のイメージや感情が呼び起こされるのです。

強いブランドほど、名前を聞いた瞬間に鮮明な連想が浮かびます。逆に、何の連想も思い浮かばなければ、感情移入は起きず、指名買いや指名検索にはつながりません。

さらに、このブランド連想は差別化にもつながります。たとえ同じ価格帯・同じ機能の競合が存在しても、ブランド連想によって独自のポジションを築けるブランドは、選ばれ続けるのです。

つまり、一貫性のないブランドは、連想が薄れ、時間とともに存在感を失っていきます。反対に、一貫性を保つことで連想は強化され、長期的に揺るがない競争力が育まれるのです。

ブランド連想を6段階で強化するプロセス

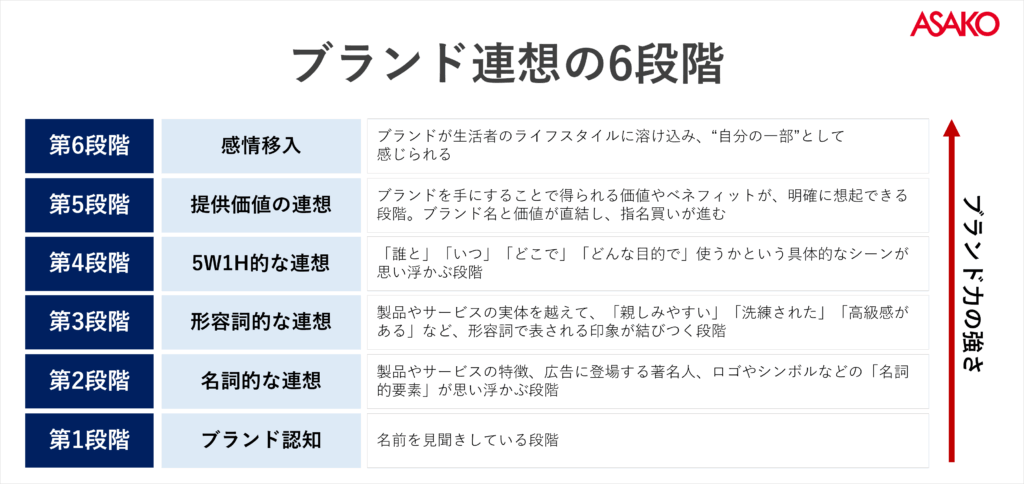

ブランドの競争力を高めるためには「ブランド連想」を意図的に強化していく必要があります。しかしその前に、自社ブランドがいまどの段階にあるのかを正しく把握することが不可欠です。

ここでは、私たちがブランド診断の目安として用いているブランド連想の6段階をご紹介します。自社がどのレベルにいるのかを確認し、次のステップへの戦略設計に役立ててください。

◎ 第1段階:ブランド認知

まず必要なのは、名前を知ってもらうことです。

当たり前のことですが、人は知らないものについて連想を抱くことはありません。認知はブランド連想の土台であり、ここが弱いとその先の成長は望めません。

◎ 第2段階:名詞的な連想

ブランド名とともに、製品やサービスの特徴、広告に登場する著名人、ロゴやシンボルなどの「名詞的要素」が思い浮かぶ段階です。

- 例:スターバックス=コーヒー、緑のロゴ

◎ 第3段階:形容詞的な連想

製品やサービスの実体を越えて、「親しみやすい」「洗練された」「高級感がある」など、形容詞で表される印象が結びつく状態です。

一般的に「ブランドイメージ」と呼ばれ、ブランドの個性化が始まるステップです。

◎ 第4段階:5W1H的な連想

「誰と」「いつ」「どこで」「どんな目的で」使うかという具体的なシーンが思い浮かぶ状態です。ブランドを単なる商品ではなく、“体験”として捉える段階ともいえます。

- 例:仕事のときに飲む缶コーヒーは○○、家族で飲むコーヒーは○○。

◎ 第5段階:提供価値に関する連想

ブランドを手にすることで得られる価値やベネフィットが、明確に結びつく状態です。この段階に到達すると、ブランド名と価値が直結し、指名買いが進みます。

- 例:「これを使うと気分が上がる」「これがあると仕事がはかどる」。

◎ 第6段階:感情移入

最終段階は、ブランドが顧客のライフスタイルに溶け込み、“自分にとって不可欠な一部”として感じられる状態です。

「愛着を感じる」「なくなると寂しい」といった感情的な絆が形成され、競争力は圧倒的に揺るがないものになります。

強いブランドほど、この6段階の上位に位置しています。

まずは自社がどの段階にいるのかを診断し、段階的に上を目指すことで、時間をかけて真似されにくい競争力を育てることができます。

PDCAサイクルに偏ったブランド戦略の課題と限界

マーケティングや事業運営の現場では、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルは欠かせません。しかし、この手法に頼りすぎると、意図せずブランドの成長を阻害してしまう場合があります。

特にブランド連想や一貫性が軽視され、短期的な成果だけを追いかける状況は、長期的な競争力を損なう危険信号です。

1. 全体的な視点が持てなくなる

PDCAは、基本的に「短期的に変えられる施策」を対象に回すものです。

しかしこれに偏ると、チームの視野が「短期的に、かつ柔軟に変えることができる施策のみ」に限定されてしまい、「PDCAサイクルの範囲の外側」を見逃してしまいます。

その結果、「木を見て森を見ず」の状態に陥り、ブランド連想の構築や一貫性の確立といった、大局的な取り組みを見失います。

2. 長期的な視点が持てなくなる

PDCAは過去のデータを基に改善策を導きます。しかし、市場環境の変化や競争環境の変化といった「構造的な変化」は、過去データからは見えません。

チームがPDCAサイクル一辺倒に陥ってしまうと、PDCAサイクルの範囲外で起きる構造変化や不連続な未来を見通すことができないまま、ひたすら過去の反省・検証・改善を繰り返すことになります。

結果、良かれと思って必死にやっていることが、労力の割にほとんど成果の出ない活動となり、長期的に必要な投資やブランド強化の機会を逃してしまうのです。

3. リーダーが育たなくなる

高速でPDCAを回す環境では、現場リーダーも「次の施策をどう改善するか」という戦術的思考に偏ります。

しかし、戦略とは本来、事業の行く末を左右する資源集中の大局的な判断です。未来を見通せず、暗中模索の中、最後は自分自身の人間力や胆力を総動員した上で、何に力を入れ、何を捨てるかを判断することでもあります。

リーダーにとってみれば非常に怖いことですが、それを乗り越えない限り戦術レベルの不毛なPDCAサイクルをひたすら繰り返すだけでは、事業資源の無駄遣いを続けてしまうことになります。

ブランド戦略は明確な数値目標や即効性のある効果測定が難しい分、リーダーの胆力や直感も問われる領域です。そこを避けて通っていては、次世代のリーダー人材は育ちません。

短期と長期のバランスがカギ

PDCAはあくまで「短期的な改善のための道具」です。一方で、ブランド連想や一貫性の構築は「長期的な競争力を育てる投資」です。

この二つは対立する概念ではなく、両輪として機能させる必要があります。

短期で成果を積み上げつつ、中長期で真似されにくい競争力を育てる――これが、持続的成長を実現する唯一の方法です。

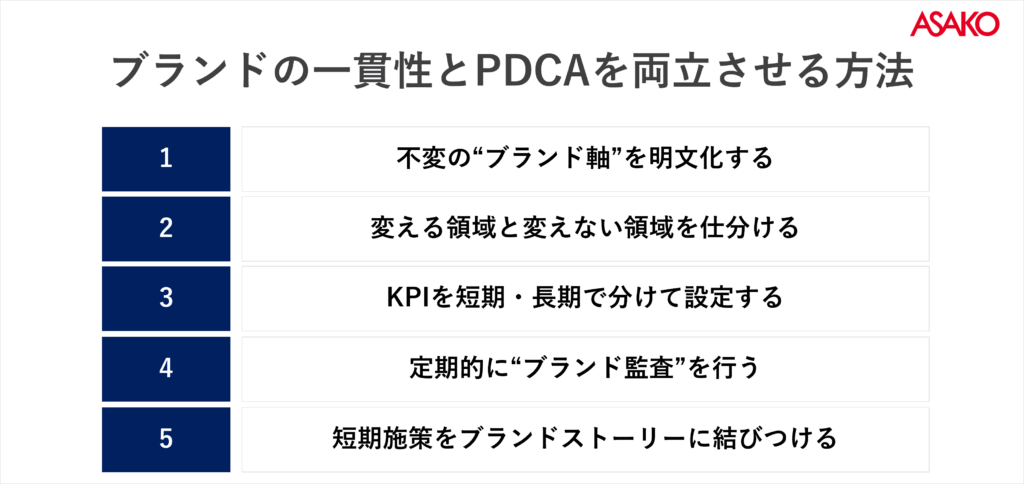

ブランド一貫性を守りながらPDCAサイクルを効果的に回す5つのポイント

短期的な改善を可能にするPDCAと、中長期的な競争力を育むブランド一貫性――この二つは相反するものではありません。

むしろ、両者を戦略的に組み合わせることで、事業成長の“地力”を最大化できます。

ここからは、ブランドの一貫性を守りつつPDCAを効果的に回すための実践ポイントを紹介します。

1. 不変の“ブランド軸”を明文化する

まず必要なのは、ブランド提供価値・ブランドパーソナリティ・ブランドパーパス・デザインポリシーなど「何があっても変えないブランドの指針」を明文化することです。

この「軸」は経営層だけでなく、現場スタッフや外部パートナーまで共有できる形で言語化し、日常の意思決定の基準にします。

こうして、施策を変えてもブランドの個性や価値観がブレない状態をつくります。

2. 変える領域と変えない領域を仕分ける

PDCAは「変えられる領域」にこそ威力を発揮します。ブランド戦略は安易に変えるべきではありません。

例えば、広告のABテストは積極的に行っても、そのブランドの提供価値やブランドパーパス、ビジュアルやトーンはブランド戦略から逸脱しないようにする――この仕分けが、短期改善と長期一貫性の共存を可能にします。

3. KPIを短期・長期で分けて設定する

短期KPIはクリック率やコンバージョン数、長期KPIは指名検索数やブランド想起率など、時間軸ごとに異なる指標を設定します。

これにより、短期成果を追いかけつつ、長期的なブランド価値の積み上げを同時に測定できます。

数値の見方が短期的に偏らず、組織全体で「短期と長期の両輪思考」を浸透させやすくなります。

4. 定期的に“ブランド監査”を行う

PDCAサイクルが高速化するほど、ブランドの体験や一貫性がじわじわと崩れていくリスクがあります。

そこで、半年〜1年ごとにブランドの一貫性を点検する「ブランド監査」を行いましょう。

広告、Web、接客、商品、採用広報など全タッチポイントを横断的に見直し、「ブランドの指針」とのズレを修正します。

5. 短期施策をブランドストーリーに結びつける

短期の販促やキャンペーンも、ブランドストーリーの一部として位置づけることが重要です。

たとえば、期間限定商品の販促であっても、「ブランドがどんな価値観を持ち、何を届けたいのか」というメッセージを一貫して織り込む。こうすることで、短期施策がブランド力の積み上げに直結します。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です。

- ブランドの“価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品・サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き

よくある質問(FAQ)

Q1. ブランド連想とは何ですか?

A1. ブランド連想とは、顧客がブランド名を聞いた際に思い浮かべるイメージや感情のことで、強いブランドは鮮明な連想を持ちます。

Q2. PDCAサイクルだけではなぜブランド強化は不十分なのですか?

A2. PDCAは短期改善に有効ですが、長期的なブランド一貫性や感情的絆の形成を疎かにすると、持続的な競争力が育ちにくいためです。

Q3. ブランド戦略でPDCAと一貫性をどう両立させればよいですか?

A3. 変えないブランド軸の明文化や、短期・長期のKPI分けなど、戦略的な分離と連携によって両立が可能です。

まとめ:ブランド戦略の一貫性とPDCAを融合し長期的成長を実現する方法

持続的に選ばれ続けるブランドを育てるには、短期的な成果と中長期的な競争力の両方を意図的に設計しなければなりません。

PDCAは売上や集客を加速させる即効薬ですが、それだけでは一時的な優位性にとどまり、模倣にさらされます。

一方で、ブランドの一貫性は顧客の頭と心に深く根を張り、時間が経つほど真似されにくい資産となります。

重要なのは、この二つを対立させるのではなく、両輪として回すことです。短期で成果を積み重ねつつ、長期でブランドの土台を鍛える――その掛け算こそが、変化の激しい市場で生き残るための最も確実な成長戦略なのです。