ブランドアイデンティティとは|意味・構築フレームワーク・最新トレンド解説【企業ブランディング・BtoBにも対応】

本記事の要約

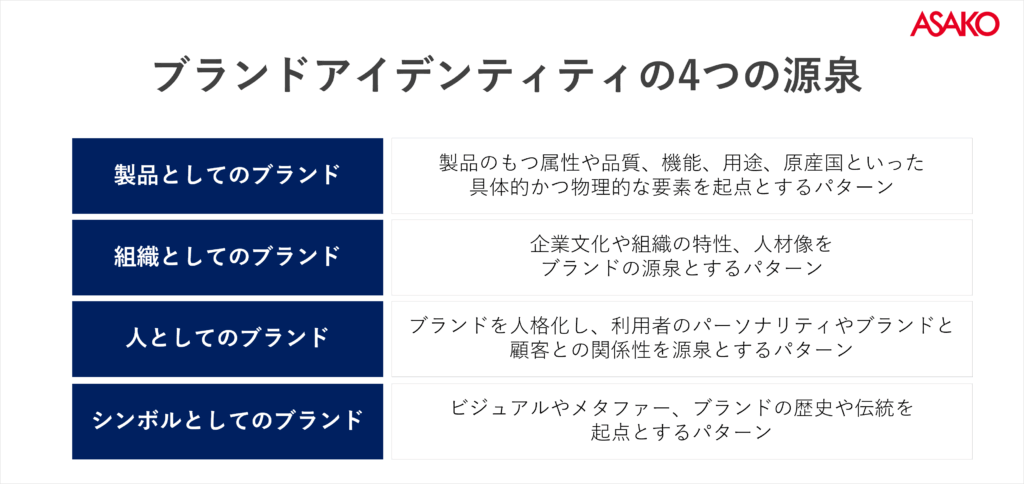

ブランドアイデンティティは企業が意図する価値や連想を示す“設計図”であり、4つの源泉(製品・組織・人・シンボル)を起点に構築されます。

現代では企業都合型の一方的発信は通用せず、顧客が求めるのは「自分や社会をどう豊かにするか」という具体的価値です。

共感と共創を重視した“社会共創型”への転換が、持続的に支持されるブランドづくりの鍵となります。

目次

-

はじめに|なぜ今「ブランドアイデンティティ」が経営・マーケティングの必須テーマなのか

-

ブランドアイデンティティとは何か|意味・定義・ブランドイメージとの違い

-

ブランドアイデンティティと関連概念の違い|ブランドパーパス・ブランディング・ブランド戦略との関係

-

ブランドアイデンティティシステムとは|アーカーの4つの視点でブランドの核を設計する

-

現代のブランドアイデンティティが担う役割|市場環境・組織課題・社会要請との関係

-

ブランドアイデンティティの構造|ビジュアル・言語・体験の三位一体モデル

-

ブランドアイデンティティの構築プロセス|実務で使える4ステップの作り方

-

企業ブランディングの新潮流|「社会共創型ブランディング」への転換とは

-

事例で学ぶブランドアイデンティティ|アーカーの4視点×現代ブランドの成功パターン

-

ありがちな失敗パターンとセルフチェックリスト|機能しないブランドアイデンティティの特徴

-

生成AI時代のブランドアイデンティティ運用|“表現が量産される時代”にこそ必要な軸

-

【FAQ】ブランドアイデンティティのよくある質問|定義・重要性・社会共創型の基礎知識

-

まとめ|ブランド戦略の土台は「ブランドアイデンティティ」― 構築の要点と次の一歩

-

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

はじめに|なぜ今「ブランドアイデンティティ」が経営・マーケティングの必須テーマなのか

かつて多くの業界では、「いい商品をつくれば、自然と売上はついてくる」という前提が成り立っていました。

性能を上げる、機能を足す、品質を高める──そうした“プロダクトの改善”こそが、競争優位をつくるメインの手段だった時代です。しかし今は、ほとんどの市場でこの前提が崩れています。

テクノロジーの進化によって、一定以上の品質や機能はあっという間にコモディティ化し、競合もすぐに追随できるようになりました。

D2Cブランドやスタートアップも次々と参入し、「似たように良い商品」が溢れているのが、現在のマーケットのリアルです。

こうした環境の中で、生活者がブランドを選ぶ基準は明らかに変わりつつあります。スペックや価格の差よりも、

- このブランドは“どんな存在”なのか

- どんな価値観やスタンスを持っているのか

- 自分の理想や信念とどれくらいフィットしているのか

といった、“意味”や“らしさ”のレベルで選ばれる比重が高まっています。ここで重要になるのが「ブランドアイデンティティ」です。

ブランドアイデンティティとは、ロゴやカラー、スローガンといった“見た目”の話ではありません。ブランドが

- どんな存在でありたいのか

- どんな価値を、誰に、どのように届けたいのか

という「あり方」と「約束」を定義する、ブランド戦略の根幹の指針です。言い換えれば、ブランド戦略・マーケティング・採用・組織づくりの“すべての起点”になる設計図とも言えます。

一方で、このブランドアイデンティティは非常に抽象度が高い概念でもあります。

- 言葉としての定義は理解できる

- 重要なのも頭では分かっている

にもかかわらず、現場で具体的な意思決定や施策に落とそうとした瞬間に、

- 「結局、うちのブランドアイデンティティって何?」

- 「言語化してみたものの、現場ではほとんど参照されていない」

という、“わかるけど使えないブランドアイデンティティ”の状態に陥りやすいのが実情です。

そこで本記事では、この「抽象的で扱いづらいブランドアイデンティティ」を、実務で使えるレベルまで分解していきます。

- ブランド論の大家 D.A.アーカー教授によるブランドアイデンティティの理論と定義

- 実際に社内外のコミュニケーションに落とし込むためのブランドアイデンティティ構築フレームワーク

- 企業都合ではなく、生活者・社会と共創する「社会共創型ブランディング」という最新の考え方

この3つを組み合わせながら、ブランドアイデンティティの「意味」と「全体像」、そして「どのように構築すればよいか」を、順を追って解説していきます。読み終えるころには、

- 自社ブランドのアイデンティティをどのように定義すべきか

- それを経営・マーケティング・採用・組織づくりにどう活かせるか

が、具体的なイメージとして掴めるはずです。中小企業・BtoB企業・スタートアップのブランド担当者にも、そのまま使える内容を意識しています。

※参考:ブランディングとは?感情が動く唯一無二の価値を創り出す戦略入門

ブランドアイデンティティとは何か|意味・定義・ブランドイメージとの違い

ブランドアイデンティティの基本定義|企業が設計する「目指す認識と連想」

ブランドアイデンティティとは、ブランドが「どのような存在でありたいか」を示す理想像のことです。

言い換えれば、企業が意図的に設計する「目指すべき認識・連想のセット」であり、ブランド戦略全体の“設計図”にあたるものです。ロゴやスローガンといった表層ではなく、

- どんな価値観を持ち

- どんな世界観を提示し

- どんな役割を社会で果たしたいのか

といった深層の「あり方」まで規定するのがブランドアイデンティティです。

ブランドアイデンティティを明確にすることは、「このブランドは何者か?」を一言で答えられる状態をつくることだとも言えます。

D.A.アーカー教授によるブランドアイデンティティの定義(要約)

ブランド論の第一人者である D.A.アーカー教授は、ブランドアイデンティティを次のように説明しています(要約):

ブランドアイデンティティとは、ブランドが市場で“どんな存在として思い出されたいか”を決める、独自の価値・連想・意味の体系である。

つまりブランドアイデンティティは、

- 商品の特徴(機能・品質などのプロダクト要素)

- 企業文化(組織としての価値観やスタイル)

- 価値観(ブランドが大切にしたい信念)

- 世界観や人格(ブランドを人に例えたときのキャラクター)

などの要素を統合してつくる、ブランド独自性のコアだとされています。

アーカー教授はさらに、ブランドを多面的に理解するための「ブランドアイデンティティシステム(4つの源泉)」という視点も提示しています。

これにより、ブランドの意味を一つの言葉で固定するのではなく、複数の角度から立体的に設計する重要性が示されています。

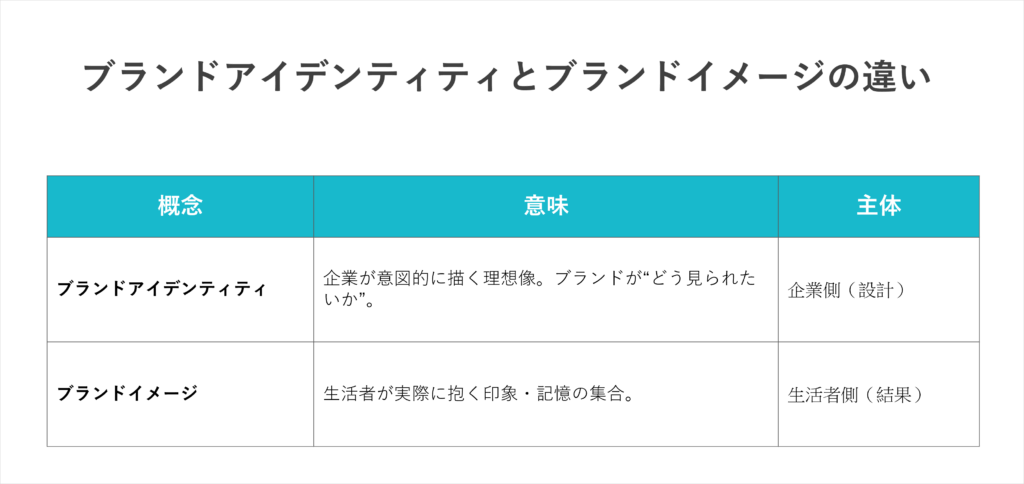

ブランドアイデンティティとブランドイメージの違い|設計図と結果を混同しない

ブランド構築において特に重要なのが、「アイデンティティ」と「イメージ」を混同しないことです。

- ブランドアイデンティティ = “意図(設計図)”

- ブランドイメージ = “結果(実際の認識)”

という関係です。

戦略設計では、次の流れを意識することが重要です。

アイデンティティ(意図) → 施策・体験(実行) → イメージ(結果)

この順番が崩れると、

- 企業が伝えたいこと(ブランドアイデンティティ)と

- 生活者が受け取る印象(ブランドイメージ)

がズレ、ブランドが育たなくなります。

だからこそ、まず明確なブランドアイデンティティ=“ブランドの設計図”を定めることが、マーケティング・商品開発・採用・組織づくりのすべての起点になるのです。

ブランドアイデンティティと関連概念の違い|ブランドパーパス・ブランディング・ブランド戦略との関係

ブランドパーパスとの違い|「なぜ存在するか」と「どう認識されたいか」

ブランドパーパスとブランドアイデンティティは密接に関わりながらも、役割が異なります。

- ブランドパーパス: 「なぜ存在するのか?」という、社会に対する存在理由・使命を示すもの。 企業が社会や顧客に対して、どのような良い影響をもたらす存在でありたいのかを定義します。

- ブランドアイデンティティ: 「どんな存在として認識されたいか?」という、ブランドの“らしさ”・キャラクターを形づくるもの。 パーパスを起点に、どんな価値観・世界観・人格をまとったブランドとして見られたいかを設計します。

言い換えれば、

- パーパス = 存在理由(Why)

- アイデンティティ = 認識の設計(Who)

という関係です。 「なぜ存在するのか」をパーパスで示し、「どのような存在として記憶されたいか」をブランドアイデンティティで描くイメージです。

ブランディングとの違い|設計図としてのアイデンティティと、実行としてのブランディング

ブランドアイデンティティは“設計図”、ブランディングは“実行”です。

- ブランドアイデンティティ: どんな価値観・世界観・連想をつくりたいかを示す、方向性・基準。

- ブランディング: その設計図を、実際の体験・コミュニケーション・行動として具現化する活動。 例)広告、店舗体験、プロダクト設計、社内文化づくり、採用ページ、SNS発信 など。

整理すると、

- ブランドアイデンティティ = 設計(What / Who)

- ブランディング = 実践(How)

という役割分担になります。 「ブランドアイデンティティなきブランディング」は、短期施策の寄せ集めになりやすいという意味でも、この違いを明確にしておくことが重要です。

ブランド戦略との関係|ブランド戦略の中核にある「らしさ」の定義

ブランドアイデンティティは、ブランド戦略全体の“核”に位置づけられます。

- ブランド戦略: 「誰に・どんな価値で・どう選ばれるか」を定める、経営レベルの戦略。 顧客・市場・競争環境をふまえて、ブランドの存在意義と勝ち筋を決める活動。

- ブランドアイデンティティ: ブランド戦略の中核にある、“ブランドらしさ”や“認識の構造”を定義するパート。 戦略全体を、一貫した価値軸で束ねる役割を果たします。

ブランド戦略が「経営の意思決定レベルの方向性」、 ブランドアイデンティティは「その方向性を象徴するブランドの核」です。

両者が揃うことで、マーケティング、採用、商品開発、組織文化が一つの軸で統合され、中長期的に選ばれ続けるブランドが構築されていきます。

ブランドアイデンティティシステムとは|アーカーの4つの視点でブランドの核を設計する

アーカー教授が提唱した「ブランドアイデンティティシステム(Brand Identity System)」は、 ブランドを“どの角度から定義するのか”を明確にするための思考フレームです。

抽象度が高いブランドづくりを、実務で扱いやすい4つの視点に分解して整理できるのが最大の特徴です。

ブランドアイデンティティシステムの全体像|4つの源泉でブランドを多面的にとらえる

アーカーのシステムは、以下の4つの源泉(視点)からブランドを捉えます。

- Product(製品としてのブランド)

- Organization(組織としてのブランド)

- Person(人としてのブランド)

- Symbol(シンボルとしてのブランド)

これらは「ブランドをどの視点から定義するか?」を整理するための思考の起点です。 ブランドアイデンティティを言語化するとき、どの源泉に重きを置くかによって、ブランドのキャラクターは大きく変わります。

① 製品としてのブランド|属性・品質・機能・原産国で差別化する

製品そのものの強みを核に据えるパターンです。 属性・品質・技術・機能・用途・原産国など、物理的な差別化要素が中心となります。

- 事例:ダイソン

「サイクロンテクノロジー」という特許技術を前面に押し出し、掃除機市場で機能面の圧倒的な差別化を実現。 - 事例:メルセデス・ベンツ

「ドイツ品質」「精密」「伝統」といった原産国イメージをブランドの象徴にし、高級車市場での強固なブランドポジションを確立。

技術力・性能・品質がブランドを形づくる場合、もっともフィットするブランドアイデンティティの源泉です。 BtoB企業や製造業のブランドアイデンティティ構築でも、この視点は非常に有効です。

② 組織としてのブランド|文化・人材・価値観が信頼をつくる

製品ではなく、企業文化・価値観・人材をブランドの源泉とするパターンです。 「どんな組織がつくっているか?」が価値の根拠になります。

事例:リクルート

- 中核:「起業家精神」「個の自立」「挑戦する組織文化」

- ポイント:採用・研修・評価がすべてブランド文化と連動

- 成果:人材輩出企業としての「組織イメージ」がブランド価値に直結

事例:Google

- 中核:「革新性」「優秀な人材」「オープンな文化」

- ポイント:「世界を良くするための技術」という価値観を組織として体現

- 成果:組織イメージがそのままプロダクトへの信頼につながる

ブランドが商品ではなく“組織の姿勢”に宿るモデルであり、採用ブランディング・人的資本経営と相性が良いブランドアイデンティティの源泉です。

③ 人としてのブランド|人格・キャラクター・関係性で共感を生む

ブランドを“人”として扱い、性格・キャラクター・顧客との関係性を定義する視点です。 ユーザーの自己表現や仲間意識と深くつながるブランドに向いています。

- 事例:ハーレーダビッドソン(Harley-Davidson)

- 中核:「一匹狼の生き様」「自由への憧れ」

- ポイント:ブランド=ライフスタイルとして顧客に寄り添う

- 成果:単なるバイクではなく“生き方”を売るブランドへ進化

ほかにも、

- Patagonia(人格=誠実・自然への責任感)

- BEAMS(人格=遊び心・カルチャー感)

など、人格起点のブランドアイデンティティは、“自分らしさを表現したい顧客”から強い共感を得やすいのが特徴です。

④ シンボルとしてのブランド|ロゴ・色・形・歴史で「一瞬の想起」をつくる

ロゴ・カラー・形状・歴史・メタファーなど、視覚的・象徴的な要素からブランドを構築するパターンです。

- 事例:コカ・コーラ(Coca-Cola)

- 中核:赤と白のロゴ、独特のボトルシェイプ

- ポイント:視覚記号だけで“楽しさ”“陽気さ”を想起させる

- 成果:世界中で「見ただけでわかる」ブランドへ

- 事例:ディズニー(Disney)

- 中核:「魔法の国」「夢の世界」

- ポイント:キャラクター、テーマパーク、ロゴが統一された世界観を形成

- 成果:ロゴやシンボルが“ワクワク・夢”と直結したブランドに

日本企業でいえば、無印良品のミニマルなデザインや、「北欧、暮らしの道具店」の世界観なども、シンボル起点のブランドアイデンティティの好例です。

“ひと目でわかるブランド”をつくりたいとき、シンボルとしてのブランド設計は非常に強力な武器になります。

>現代のブランドアイデンティティが担う役割|市場環境・組織課題・社会要請との関係

ブランドアイデンティティは、もはや「マーケティングの一部」ではなく、 市場で選ばれ、社員に支持され、社会から信頼されるための経営基盤になっています。

ここでは、現代の企業においてブランドアイデンティティが果たす3つの核心的役割を整理します。

コモディティ化・価格競争の中で「意味」で選ばれる時代

あらゆる産業で製品・サービスの差別化が難しくなり、“機能の違い”より“意味の違い”が選択基準になっています。

- 技術・機能はすぐに模倣される

- 価格競争に陥りやすい

- 高品質は当たり前の前提

この状況で顧客が求めるのは、

- 「このブランドは自分にとってどのような意味があるのか」

- 「どんな世界観・価値観に共感できるのか」

という“情緒・価値観レベル”の差です。

ブランドアイデンティティは、こうした「意味の差別化」をつくるための起点となります。 「ブランドアイデンティティをどう設計するか」が、そのまま「どんな理由で選ばれるか」に直結する時代と言えます。

採用・人的資本・ESGに直結する「企業としてのアイデンティティ」

企業にとってブランドは「外向けの差別化」だけでなく、 中長期の組織づくり・人材獲得の決定要因にもなっています。

- 採用の難易度の上昇

- エンゲージメント低下・早期離職

- 人的資本開示の義務化

- 多様性・働きがいの尊重

- ESG/サステナビリティへの社会要請

これらの課題はすべて、企業が

- 「どんな価値観を持つ組織なのか」

- 「何のために存在しているのか」

を明確に持ち、それを言語化できているかに依存します。

ブランドアイデンティティは、企業の“内側(社員)”と“外側(顧客・社会)”の双方から選ばれるための、企業人格の核(コーポレート・アイデンティティ)となるのです。

SNS・クチコミ時代における「世界観の一貫性」の重要性

SNS・クチコミ・レビューが購買の主導権を握る現代では、 ブランドは企業が一方的に語るものではなく、生活者の体験と声によって形づくられる存在になりました。

ここで特に重要なのが 一貫性(Consistency) です。

- ロゴ・デザインだけ整えても意味がない

- 店舗/SNS/接客/プロダクトの世界観がバラバラだと不信感につながる

- 世界観が整ったブランドは、ファンによって自然に拡散される

一貫した世界観は、ブランドアイデンティティに基づいて初めて実現できます。

ブランドアイデンティティ = 世界観・価値観・トーンを全接点で揃えるための「基準点」

だからこそ、SNS時代のブランドにおいては、昔以上にブランドアイデンティティの重要性が高まっているのです。

ブランドアイデンティティの構造|ビジュアル・言語・体験の三位一体モデル

ブランドアイデンティティは、ロゴやスローガンだけでは成立しません。

視覚(Visual)・言語(Verbal)・体験(Experience) の3つが揃ってはじめて、生活者の記憶に一貫した“ブランドらしさ”が形成されます。

① ビジュアルアイデンティティ(VI)|ひと目で伝わる「見た目の一貫性」

視覚表現を統一し、ブランドを“ひと目で識別できる”状態をつくる領域です。

- ロゴ

- カラー(ブランドカラー)

- フォント(書体)

- レイアウト(余白の使い方・構図)

- 写真スタイル・イラストスタイル

- アイコン・図解のトーン

役割:

- 視覚的な一貫性を担保し、ブランドの認知・想起を強化する

- 世界観・雰囲気を「瞬時に伝える」コミュニケーション資産になる

② バーバルアイデンティティ(言語・メッセージ)|「言葉づかい」でブランド人格をつくる

ブランドを“言葉でどう表現するか”を定義する領域です。

- パーパス(存在価値)

- ミッション(何を実現するのか)

- タグライン(短く象徴的な言葉)

- ブランドステートメント(理念・価値をまとめた文章)

- トーン&ボイス(言葉遣い・語り口の一貫性)

役割:

- 世界観を「言語による共感」で伝える

- ブランドの人格=言葉の空気感を定義する

- 広告・SNS・採用・IRなど、すべての文章トーンを揃える基準となる

③ エクスペリエンスアイデンティティ(体験・行動)|体験としてブランドを記憶させる

ブランドを“どう行動し、どう体験されるか”で定義する領域です。

- サービス品質

- 接客・営業・カスタマーサポート

- 製品使用時の体験

- 店舗体験(空間デザイン・接客)

- Web/アプリのUX・UI

- 社員のふるまい・社内文化

- アフターサポート

役割:

- ブランドの世界観を「体験」として現実化する

- ロゴや言葉以上に、“行動”で信頼をつくる

- SNS時代に最も評価されやすいアイデンティティ領域

ブランドは“見た目”や“言葉”だけでなく、実際にどう振る舞うか(行動)が最終的な評価を決めます。 ここまで含めてブランドアイデンティティとして設計することで、「また選びたい」という感情が生まれます。

ブランドアイデンティティの構築プロセス|実務で使える4ステップの作り方

ブランドアイデンティティは、“言語化して終わり”ではなく、 現状把握 → 設計 → 具体化 → 運用 のプロセスを踏むことで初めて機能します。

ここでは、実務でそのまま使える4ステップに整理して解説します。

ステップ1|現状の整理:ブランドの「いま」を可視化する

まず重要なのは、理想(アイデンティティ)を描く前に、 現状のブランドの立ち位置を正しく把握することです。

- 社内認識の棚卸し:経営・マーケティング・営業・採用など各部門で、「ブランドをどう捉えているか」を可視化する。

- 顧客認識の把握:顧客は何を強みと感じ、何を期待し、どこに不満やズレを感じているのかをインタビューやアンケートで把握する。

- 競合ポジションの整理 :市場の中で“どのブランドと比較されているか”“どのポジションに見られているか”を明確にする。

この段階では特に、

ブランドアイデンティティ(理想)と、ブランドイメージ(現実)のギャップ

を捉えることが最重要ポイントとなります。 ブランド診断やブランドサーベイを活用しても良いでしょう。

ステップ2|ブランドの核を定義する(コア・提供価値・パーソナリティ)

現状を把握したら、次はブランドの中核となる概念を設計します。

▼ 定義する要素の例

- ブランドパーパス(存在価値)

- ビジョン(実現したい未来像)

- ブランド提供価値(機能価値/感情価値/自己実現価値)

- ブランドパーソナリティ(人格・性格)

ここでは、

アーカーの4つの源泉(製品・組織・人・シンボル)

を参考に、自社が最も力を発揮できる“源泉の組み合わせ”を選ぶのがポイントです。

- 技術力がコアなら → 「製品としてのブランド」中心

- 人材や文化が強みなら → 「組織としてのブランド」中心

- ライフスタイル系・D2Cなら → 「人としてのブランド」中心

- 歴史や象徴性が強い企業なら → 「シンボルとしてのブランド」中心

「自社らしさ」がどこにあるのかを見極めたうえで、ブランドアイデンティティを言語化していきます。

ステップ3|ビジュアル・言語・体験に落とし込む(ガイドライン化)

定義したブランドの核を、 見た目(VI)・言葉(Verbal)・体験(Experience) に翻訳していきます。

- VIガイドライン ロゴ、カラー、フォント、レイアウト、ビジュアルスタイルなど。

- バーバルガイドライン タグライン、メッセージ、トーン&ボイス(言葉のトーン)、NGワードなど。

- 体験(CX)設計 サービス品質、接客態度、Web/アプリ、営業、サポートなど、各接点で「どう振る舞うべきか」を定義する。

あわせて、「ブランドらしさチェックリスト」 を作り、

- この広告はブランドアイデンティティに沿っているか

- この採用メッセージはブランドの人格を反映しているか

などを判断できるようにしておくと、運用の再現性が高まります。

ステップ4|社内浸透と運用(インナーブランディング)

最後に、ブランドアイデンティティを “現場で動く仕組み” に落とし込みます。

- ガイドラインだけ作って“配布して終わり”にしない

- 経営判断・マーケ施策・商品開発・採用広報・営業トークなど、日々の意思決定に組み込む

具体例:

- 朝会や経営会議での「ブランド原則の確認」

- 採用面接で「ブランドパーソナリティ」との合致を評価項目に入れる

- デザインや広告のレビューに「ブランドらしさチェック」を導入する

- 社内ワークショップで“自分の言葉でブランドを語れる状態”をつくる

ブランドは「作ること」ではなく、全員が使い、体現し続けることで初めて育つ資産です。 ブランドアイデンティティの構築はゴールではなく、“ブランド経営のスタート地点”と考えるのがポイントです。

企業ブランディングの新潮流|「社会共創型ブランディング」への転換とは

現代の企業ブランディングは、「企業が語りたい物語」を押し出す時代から、 「社会と共に未来像をつくる時代」へと大きく変化しています。

SNS・口コミ・生活者の価値観の多様化により、ブランドはもはや企業の所有物ではなく、企業と生活者が共に育てていく“共創の資産”として機能するようになってきました。

ここでは、その変化の本質と、新しいブランディングの方向性を整理していきます。

従来型:企業都合型ブランドアイデンティティの限界

従来のブランディングでは、企業が主導して

- 「こうなりたい」

- 「こう見られたい」

という理想像をトップダウンで定義し、広告や広報で市場に押し込むスタイルが中心でした。しかし、この手法には次のような限界が明確になっています。

- 企業視点の“押しつけ”になりやすい → 生活者の価値観とズレが生じやすい

- 企業の語る姿と実態が一致しないと炎上リスクにつながる → SNS時代は矛盾が瞬時に可視化・拡散される

- 生活者の共感を得られず、ブランドが“独りよがり”になる → 意味が弱く、選ばれ続ける存在になりにくい

つまり、企業が「なりたい姿」を一方的に描くだけでは、 生活者の信頼も支持も得られない時代になっているのです。

社会共創型:生活者・社会と共に描くブランドアイデンティティ

こうした背景から、近年注目されているのが 「社会共創型ブランディング」 です。これは、ブランドの未来像を企業単独で決めるのではなく、 生活者・社会の価値観や願いと共に描くアプローチです。

- 「企業の夢」ではなく「社会のより良い未来」を起点にする → 生活者が「自分ごと化」でき(ファン化の核)

- ブランドは、社会にどんな変化をもたらす存在なのかを示す → ブランドの“存在価値”が具体的になる

つまり、ブランドは商品や広告のためではなく、 「社会にどんな良い影響をもたらすか」を共に創る存在へと進化しているのです。

ブランドパーパスとの関係|「社会をどう変えるブランドか」を明確にする

社会共創型ブランディングの中心にあるのが ブランドパーパス です。ブランドパーパスは、

「企業・生活者・社会が共有できる未来のビジョン」

を示すものであり、ブランドアイデンティティのゴールとなる存在です。

- 企業の視点だけではなく、社会が求める価値と接続する

- 生活者が“共感し、共に前進したい”と思える意義を示す

- 「社会をどう変えるブランドなのか?」を明確にする

このパーパスを軸に、ビジュアル・メッセージ・体験のすべてを設計することで、 ブランドは単なるマーケティング資産ではなく、社会的な意味を持つブランドアイデンティティへと変わります。

事例で学ぶブランドアイデンティティ|アーカーの4視点×現代ブランドの成功パターン

ここでは、アーカーの4視点(製品・組織・人格・シンボル)を軸に、 現代ブランドの成功パターンを簡潔に整理します。実際の事例を俯瞰することで、自社ブランドアイデンティティ構築のヒントとして活用できます。

製品起点の事例|技術・品質を軸にしたブランドアイデンティティ

- ダイソン: サイクロンテクノロジーによる“圧倒的な吸引力”を核に、デザインと機能を両立した家電ブランドとしてポジションを確立。

- メルセデス・ベンツ: 「ドイツ品質」「安全性」「高級感」という製品・原産国イメージを掛け合わせ、高級車の代名詞として世界中で認知。

組織起点の事例|文化・人材・価値観がブランドをつくる

リクルート:

- 中核:「起業家精神」「個の自立」「挑戦」

- 採用・育成・評価のすべてがブランド文化と連動し、“人材輩出企業”としてのブランドを確立。

Google:

- 中核:「革新性」「優秀な人材」「オープンな文化」

- 組織カルチャーそのものが、サービスへの信頼とブランド価値に直結。

組織起点のブランドアイデンティティは、採用ブランディング・人的資本ストーリーと相性が良いのが特徴です。

人格起点の事例|ブランドを“人”として愛される存在にする

ハーレーダビッドソン(Harley-Davidson):

- 中核:「一匹狼の生き様」「自由への憧れ」

- バイクそのものではなく、“生き方”としてブランドを選ばせるポジションへ。

Patagonia:

- 人格=誠実・自然への責任感

- 「環境保護のためにビジネスを行う」という価値観が、強い共感を生むブランドに。

人格起点のブランドは、アイデンティティ消費(自分らしさの表現)と結びつきやすいのが特徴です。

シンボル起点の事例|ロゴ・色・形・世界観で一瞬の認識をつくる

コカ・コーラ(Coca-Cola):

- 赤と白のロゴ、独特のボトルシェイプ

- 視覚記号だけで“楽しさ”“陽気さ”を想起させるグローバルブランドに。

ディズニー(Disney):

- 「夢と魔法の王国」という一貫した世界観

- キャラクター、パーク、ロゴ、音楽など、すべてのシンボルが同じ物語を語る。

無印良品:

- 無駄のないデザイン・シンプルなパッケージ

- “余白”や“ほんとうに必要なもの”を感じさせるシンボルとして機能。

ありがちな失敗パターンとセルフチェックリスト|機能しないブランドアイデンティティの特徴

ブランドアイデンティティは、本来「企業の意思決定・顧客体験・文化づくり」を統合するための中核です。 しかし、多くの企業では“つくっただけで機能しないアイデンティティ”になりがちです。

ここでは、よくある失敗パターンと、自社が同じ状態に陥っていないかを確認するセルフチェック視点をまとめます。

言語化しただけで運用されていない

ブランドアイデンティティを策定しても、

- 資料化されただけ

- サイトに掲載しただけ

- 制作会社から受け取ってそのまま放置

というケースは非常に多く見られます。運用されないアイデンティティは、価値を生まず、企業文化や施策にも反映されません。

「きれいな言葉」だが、意思決定の基準になっていない

ブランドアイデンティティが抽象的すぎると、会議での判断基準として使えません。

- 「世界を幸せにする」

- 「革新的であり続ける」

といった“美しいスローガン”に終始し、

- 商品企画

- 採用

- 広告

- CX(顧客体験)

などの実務に落とし込めない状態だと、ブランドは形骸化してしまいます。

ビジュアルと中身(文化・体験)が一致していない

ロゴやサイトデザインが洗練されていても、

- 接客が雑

- 商品体験が期待とズレる

- 社員がブランドの価値観を体現していない

という状態では、ブランドアイデンティティは顧客に届きません。ビジュアル(外側)と文化/体験(内側)が揃って初めて“ブランドらしさ”が形成される点が重要です。

現場・経営・顧客でブランド像がバラバラ

ブランドアイデンティティが機能していない企業の典型が、

- 経営が語るブランド

- マーケが語るブランド

- 現場が語るブランド

- 顧客が感じるブランド

これらがバラバラな状態です。ブランドアイデンティティは「共通言語」です。 関係者が同じ方向を向いていなければ、ブランド体験は統一されず、顧客にとっての“意味”も育ちません。

生成AI時代のブランドアイデンティティ運用|“表現が量産される時代”にこそ必要な軸

生成AI(ChatGPT・画像生成AIなど)の登場により、ブランド表現の作り方も大きく変わりつつあります。「テキストやビジュアルが簡単に量産できる時代」にこそ、ブランドアイデンティティの“軸”がますます重要になります。

AIでビジュアル・コピーが量産されるからこそ、ブランドの「軸」が重要になる

生成AIによって、広告ビジュアル・コピー・SNS投稿案などは、誰でも高速で大量に生成できるようになりました。

しかし、この“量産可能”という特性は、同時にブランドのコモディティ化を加速させるリスクも抱えています。

AIがいくら優れた表現を生み出しても、

「この表現は、うちのブランドらしいのか?」

という判断軸が曖昧であれば、一貫性は保てません。だからこそ生成AI時代のブランド運用では、

- ブランドの核(パーパス・提供価値・人格)

- 表現上の原則(トーン&ボイス・VI)

- ブランドが約束する世界観

といった“非機械的に決めるべき部分”をより明確にし、すべての生成物の基準として機能させることが欠かせません。

AIは表現をつくるツールであり、ブランドの軸は企業が主体的に設計するものです。

AIを活用したトーン&ボイス管理/クリエイティブ生成のポイント

生成AIをブランド運用に取り込む際は、単に「文章や画像を生成させる」だけでは不十分です。 重要なのは、AIに “ブランドらしさの基準” を学習・反映させることです。活用ポイントの例は以下です。

トーン&ボイスをプロンプトとして構造化しておく

- よく使う語彙

- 口調(丁寧/フレンドリー/情緒的/ロジカルなど)

- 避ける表現・NGワード をセット化し、AIに一貫した文章生成をさせる。

ブランドの世界観・価値を「レンズ」として与える

例: 「このブランドは“余白のある暮らし”を価値にしているため、表現もミニマルに」 といった抽象的な指針も文章化し、AIに読み込ませる。

複数案を生成し、最後は人間が“ブランドらしさ”で評価する

AIは大量生成、 人間はブランド観点からの編集・評価、 という分担がもっとも効果的です。

VIのルール(色・構図・表情など)もAI画像生成プロンプトに埋め込む

ブランドらしいビジュアル表現の再現性が高まる。

このようにAIを運用することで、 表現のスピードとブランドの一貫性を両立したブランドアイデンティティ運用が可能になります。

AIで顧客のブランド認識をモニタリングし、アイデンティティとのギャップを可視化する

生成AI・分析AIは、「外部から見たブランド像」を定量・定性の両面で把握する用途にも活用できます。

活用例:

- SNS上の投稿をAIで解析し、“ブランドイメージ”を抽出する

- どんな価値で語られているか

- どんな感情を持たれているか

- どんなシーンで言及されているか などを継続モニタリング。

- 口コミ・レビューをAIでクラスタリングし、傾向を可視化 例:「品質」「世界観」「安心感」など、自然に形成されているイメージの分類。

- アイデンティティ(企業が意図する姿)とのギャップ分析

- 理想:○○として認識されたい」

- 「現実:△△として語られている」 というズレを定期的に可視化し、ブランド施策にフィードバック。

- ブランド人格(パーソナリティ)がどう受け取られているかの自動判定 → 期待する人格と違う場合は、メッセージやCXの見直しにつなげる。

AIによるブランド認識モニタリングは、 ブランドアイデンティティの“現実との整合性”を維持するための不可欠な仕組みになっていくでしょう。

【FAQ】ブランドアイデンティティのよくある質問|定義・重要性・社会共創型の基礎知識

Q1. ブランドアイデンティティとブランドイメージの違いは?

アイデンティティ(設計図) → 施策(体験) → イメージ(結果)

という因果関係を明確にし、混同しないことが重要です。

Q2. 企業ブランディングにブランドアイデンティティが重要な理由は?

A. 企業の価値観・世界観・提供価値を明確にし、すべての体験や発信の“一貫性”を保つためです。

競争が激しい市場では、ブランドの「らしさ」が差別化と信頼の源泉になります。 また、採用・営業・サービス開発など、全領域の判断基準としても機能します。

Q3. 社会共創型ブランドとは何ですか?

A. 企業が一方的に理想像を語るのではなく、生活者や社会と“より良い未来像”を共に描き、実現していくブランドのあり方です。

SNS時代、ブランドは社会的価値や姿勢で選ばれます。 「社会をどう良くするブランドなのか」を明確にすることが、共感と信頼につながります。

Q4. 中小企業やBtoB企業でもブランドアイデンティティは必要?

A. 必要です。むしろ規模が小さいほど戦う軸が絞られるため、ブランドアイデンティティの明確化が効果を発揮します。

中小企業・BtoB企業でも、

- 営業の信頼性向上

- 採用力強化

- 価格競争からの脱却

- 長期の顧客関係構築

などに直接効いてきます。

Q5. どこから手をつければいい?自社での最初の一歩は?

A. まずは「現在のブランド認識」を整理し、“理想(アイデンティティ)とのギャップ”を可視化することです。

具体的なステップ例:

- 社内の認識(経営・現場)をヒアリングする

- 顧客の認識(口コミ・インタビュー)を収集する

- 競合ブランドの立ち位置を分析する

- その上で ブランドの核(提供価値・パーソナリティ) を定義する

ここまで整理できれば、ビジュアル・言語・体験への落とし込みもスムーズに進みます。

まとめ|ブランド戦略の土台は「ブランドアイデンティティ」― 構築の要点と次の一歩

「自社はどんな存在として認識されたいのか」

を、立体的かつ実務レベルで整理できるようになります。

さらに現代では、企業が一方的に理想像を押しつける従来型のブランディングでは、生活者の共感を獲得することが難しくなっています。 企業都合型から、生活者・社会と共に未来像を描く“社会共創型”へのシフトが求められています。

そのうえで重要になるのが、

ビジュアル(VI)・言語(メッセージ)・体験(CX)を一貫させること。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です。