企業の事業成長を加速するブランド戦略の立て方と6段階プロセス

本記事の要約

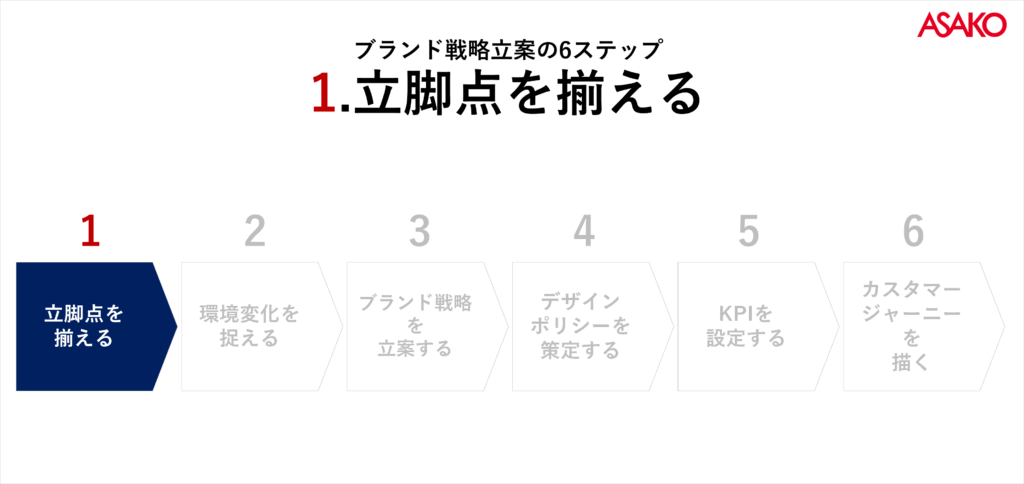

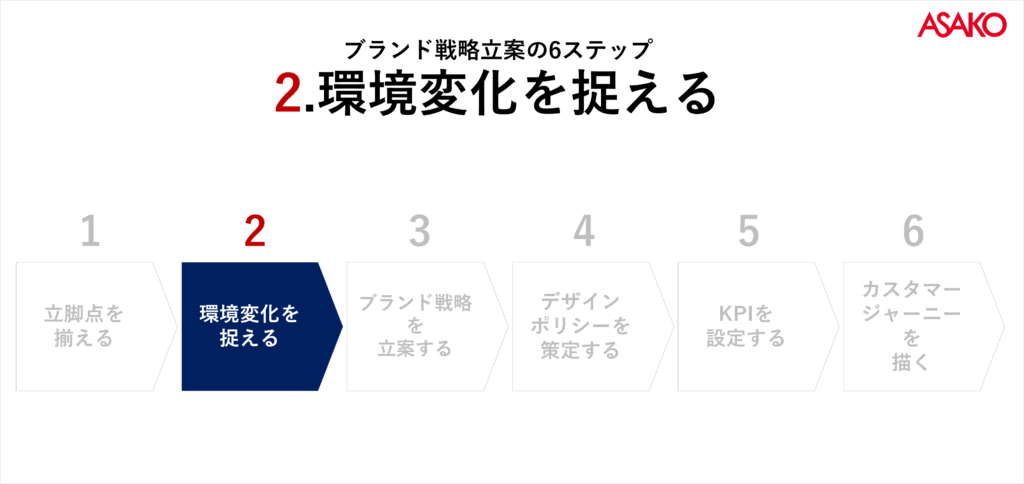

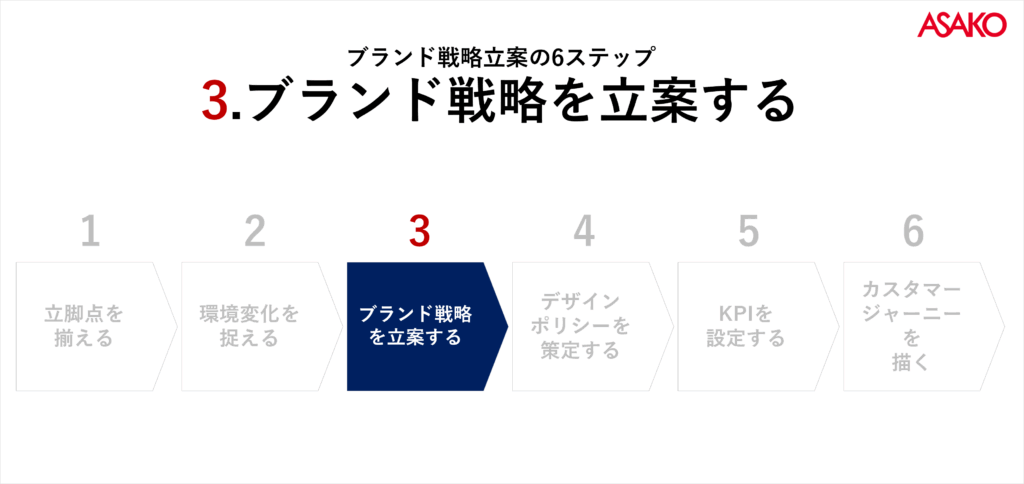

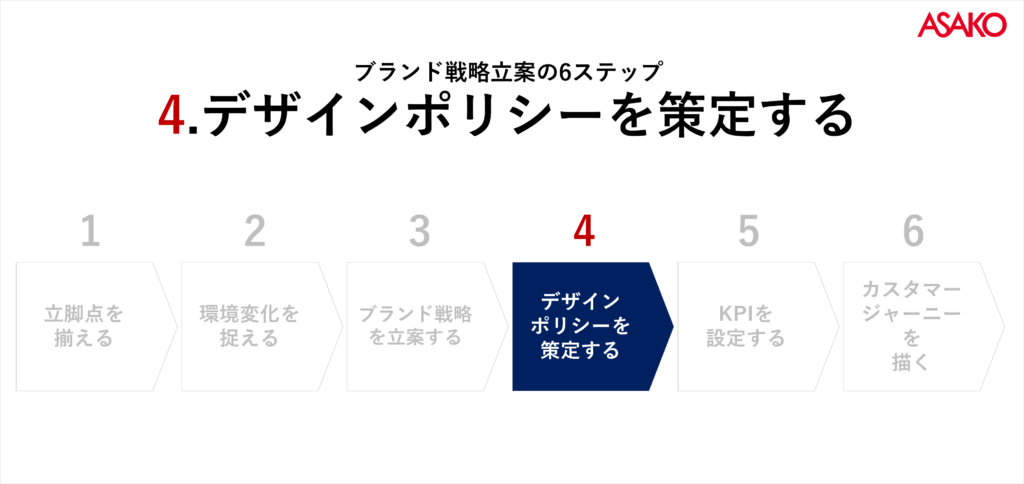

激化する市場で強いブランドを築くには、企業視点から生活者視点へ転換し、存在価値を共有したうえで、再現性のある6つのステップ──①立脚点の共有、②環境変化の把握、③戦略策定、④デザインポリシー整備、⑤評価指標設定、⑥カスタマージャーニー設計─を踏むことが重要です。

目次

企業成長を支えるブランド戦略とは

「ブランド力を向上させたい」

その想いからブランディングに取り組み始める企業は少なくありません。しかし、感覚や手法に頼った施策だけでは、いつまで経っても成果に結びつかない──。そんな悩みを感じている方も多いのではないでしょうか。

ブランディングを「戦略」として成功させるためには、直感ではなく、再現性のあるステップを踏むことが欠かせません。本記事では、現場で使えるブランディング戦略立案の6ステップをわかりやすく解説します。

ステップ1:ブランド戦略の立脚点をチームで共有する

ブランド戦略立案を始める際に、最初に欠かせないのが「そもそもブランディングとは何か?」「なぜブランディングが必要なのか?」をチーム全員で共通認識にすることです。

ブランディングは、広告やデザインといった目に見える施策だけでなく、ブランドの価値を社会や顧客の心にどう根付かせるかという、非常に抽象的で広がりのある概念です。そのため、担当者や部署によって解釈が異なりがちです。

もしこの定義が曖昧なまま進めてしまうと、各部門が自分たちの目先の目標や事情に沿って施策を実行し、結果として「全体としてのブランド像」がバラバラになる危険性があります。

これは、顧客にとって混乱を招くだけでなく、せっかくの投資が分散して効果を失う原因にもなります。

だからこそ、ブランディングがもたらすメリット──たとえば指名買いの促進、採用力や従業員エンゲージメントの強化、価格競争に巻き込まれない優位性の獲得──を全員が理解しておくことが重要です。

全社で共通の方向性を持てて初めて、個々の施策が連動し、ブランドとしての一貫性と力を発揮できるのです。

ステップ2:PEST・3C分析でブランド環境変化を捉える

あらゆるブランドは、常に環境の変化に晒されています。

経済情勢、技術革新、消費者の価値観の変化、競合の動き──ブランドは常にこうした外部要因の影響を受けています。

つまり、環境の変化を正しく捉え、そこから生まれる「機会」を活かし、「課題」を乗り越える視点なしに、効果的なブランディングは成立しません。

◎ PEST分析:

政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の4つの観点から環境変化を整理し、「どの変化を味方につけられるか?」を見極める

◎ 3C分析:

どのようなニーズに対して、自社の強みを通して、競合を上回る価値を提供できるか?を明らかにする

ブランド戦略の“前提条件”を正しく設定すること。それが、後のすべての施策を成功に導く鍵になるのです。

ステップ3:ブランド戦略の設計とターゲット設定

外部環境の分析によって現状と方向性のヒントが見えてきたら、次はブランドの “指針”を設計します。

指針とは、ブランドの存在理由や立ち位置、顧客との関係性を形作る基盤であり、これが明確でなければ施策は一貫性を欠き、メッセージもぼやけてしまいます。

そのため、ブランド戦略では次の要素を言語化し、社内外で共有できる形にすることが重要です。

1.ターゲットとペルソナを明確に設定する

◎ ターゲット設定

ターゲット設定とは、限りあるビジネス資源を誰に集中させるかという生活者の選択です。その目的は、生活者とブランド双方の利益を最大化することです。

言葉を変えれば「どの顧客層に買ってもらいたいかを決めること」ともいえます。もしターゲティングがうまくいかなければ「誰のためのブランドなのか」が明確にならず、結果的に誰も買ってくれない状態になってしまいます。

ターゲット設定は、ブランディングの起点となるため、ターゲット設定を間違えばその後の施策はすべて間違うことになってしまうので注意が必要です。

◎ ペルソナ設定

ペルソナ設定とは、「ブランドに対して感情移入がなされ、長期的なファンになってくれやすい顧客像」を描くことを指します。

ターゲット(という塊)から更に踏み込んで「生身の人間」として描き出し、ターゲットを深く、ひとつの物語として理解することとも言えます。

ペルソナデザインの世界では、よく「Good story has right details」という言葉が使われます。

ペルソナデザインでは、価値観やパーソナリティにまで踏み込んだ「人物像」を描いていくため「その人が何に感動しそうなのか」「どういった状況で使うのか」など、ペルソナからの逆算視点で物事を考えることができるようになります。

2.顧客に提供するブランド価値の定義

◎ ブランド提供価値

ブランド提供価値とは、ブランドが顧客に提供できる「喜びや嬉しさの度合い」を指します。顧客側から見れば「購入動機」にあたります。

ブランド提供価値の種類は、以下の通りです。

- 実利価値:そのブランドの実利から得られる喜び

- 感情価値:そのブランドを手にすることで満たされる感情的な喜び

- 自己実現価値:そのブランドを手にすることで、理想の自分に近づける喜び

強いブランドの条件が、ブランドが顧客に提供する「価値の大きさ」で決まる以上、ブランド提供価値の定義は極めて重要です。

3.ブランドパーパスとパーソナリティの確立

◎ ブランドパーパス

ブランドパーパスとは、ブランド提供価値が社会全体に広がったときに実現できるであろう社会の姿であり、そのブランドの社会的な存在価値です。

ブランドパーパスを明確に示すことができれば、そのブランドは、多くの人々の共鳴と感情移入を得て、「このブランドを応援したい」「このブランドを選びたい」と思われる存在へと進化します。

◎ ブランドパーソナリティ

ブランドパーソナリティとは、ブランドが、どんな価値観を掲げ、どんな態度で接し、どんな振る舞いを大切にしているのかを規定したブランドの人格です。

- 「革新性」と「挑戦」を掲げるブランドなら、未来を切り拓く“先導者”

- 「安心感」や「思いやり」を大切にするブランドなら、そっと寄り添う“伴走者”

- 「遊び心」や「創造性」を軸に持つブランドなら、人々の感性を刺激する“共犯者”

このように、同じジャンルを持つブランドであっても、“どのような価値観で届けるか”によって、まったく異なるブランド体験が生まれます。

ブランドパーソナリティは、「このブランドは自分に近い」と感じさせる“感情移入のきっかけ”となります。

ブランドを“自分ごととして感じられるストーリー”に変える鍵――それが、ブランドの個性を形づくるブランドパーソナリティです。

4.ブランドポジショニングの構築

◎ ブランドポジショニング

ブランドポジショニングとは「ほかに替えられない独自の役割を築き、比較されずに指名買いし続けてもらえる状況」を創り出すことを指します。

ポジショニングの目的は、競合ブランドと比較して優位に立つことではなく、顧客から見て「ほかに替えられない」独自の存在になることです。

つまり、ポジショニングとは「競争に勝つ」ことではなく「競争をしないで賢く勝つ」ことといえます。

「競争をする」ということは、既存の競争ルールの中で、常に比較をされながら体力勝負の消耗戦に挑むことを指します。

しかし、ポジショニングには「競争をしないでも勝てる領域」を発見したり、あるいは「顧客ニーズを先回りして捉え、市場創造型のブランド価値を提供する」という戦略が背景にあります。

ステップ4:ブランドデザインポリシーの一貫性確保

あなたが携わっているブランドには、いくつもの競合ブランドが存在します。それらの競合ブランドの中で、顧客があなたのブランドを知る際に一番初めに目にするのが「デザイン」です。

ロゴ、パッケージ、WEBサイト、CM、店舗POP…。これらがバラバラでは、雑に見え、印象が薄まり、せっかくのブランド戦略が機能しません。

だからこそ、ブランドのデザインポリシーを設け、各部門・制作担当者が共通の基準を持ち、デザインの一貫性・統一性を保つ必要があります。

- ロゴ・色・トーン&マナーなどのVIガイドライン

- 表現NG集

- クリエイティブチェック体制

こうしたデザインの運用ルールを整備しておくことで、ブランドの統一感と一貫性を保ち、「見えない価値」が「伝わる価値」へと変わります。

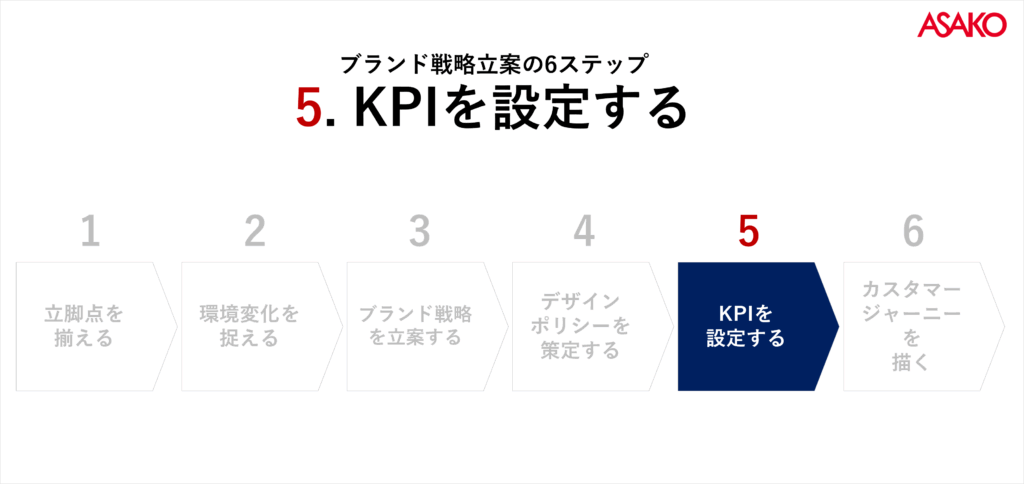

ステップ5:ブランド価値を測るKPI設計

ブランド戦略を策定する後は、その成果を測る「評価指標」の設計が欠かせません。

よく使われるのが「ブランドエクイティ(ブランドの資産価値)」です。加えて、以下のようなKPIを設けて管理することが一般的です。

- ブランド認知度

- 理解・共感度(パーパス共感度など)

- 購買意向・指名買い率

- 顧客ロイヤルティ

- NPS(ネットプロモータースコア)

ブランド価値は“見えない価値”であるからこそ、可視化してマネジメントする視点が必要です。

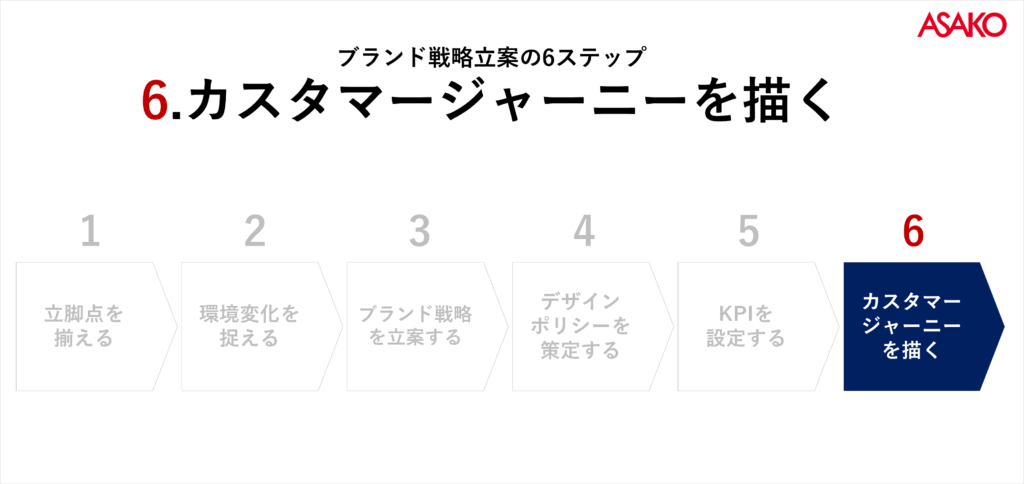

ステップ6:顧客体験を可視化するカスタマージャーニー設計

ブランド戦略を形にし、実際の顧客体験へと落とし込むためには、カスタマージャーニー(顧客がブランドと出会い、購入・利用・ファン化していくまでの行動や心理の道筋)を明確にすることが欠かせません。

カスタマージャーニーは、単なる購買プロセスの図解ではなく、顧客がどんな場面で、どんな気持ちでブランドに触れるのかを可視化する設計図です。これを描くことで、顧客体験の中にある“強みの瞬間”や“改善すべき隙間”が明らかになります。

- タッチポイントを洗い出す

- 各接点での顧客心理を把握する

- 望ましい体験の流れを設計する

カスタマージャーニーを描く最大の目的は、ブランド戦略を顧客の体験ストーリーとして具現化し、社内の全員が同じゴールイメージを持てるようにすることです。

これによって、マーケティング担当だけでなく、営業、カスタマーサポート、開発、デザインといったすべての部署が「顧客体験」という共通言語のもとで動けるようになります。

カスタマージャーニーは、一度作って終わりではありません。市場や顧客行動が変化するたびにアップデートし、ブランドと顧客の関係性を時代に合わせて進化させ続けることが重要です。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です。

- ブランドの“価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品・サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き

よくある質問(FAQ)

Q1: ブランド戦略の立脚点共有が重要な理由は?

A1: ブランド戦略の立脚点をチーム全員で共有することで、施策に一貫性が生まれ、顧客へ統一されたブランド体験を提供できるからです。分散した施策はブランドイメージを混乱させ、効果を薄めます。

Q2: PEST分析と3C分析はブランド戦略にどう活かせる?

A2: PEST分析で外部環境の変化を捉え、3C分析で顧客ニーズと競合環境を把握することで、ブランドの強みを活かした戦略設計が可能になるため、効果的なブランディングが進みます。

Q3: カスタマージャーニーの作成がブランド戦略に欠かせない理由は?

A3: カスタマージャーニーは顧客の心理や行動を可視化し、どの接点で強みや課題があるかを明らかにし、組織全体で共通理解を持って一貫した顧客体験を設計できるからです。

まとめ 選ばれ続ける理由

ブランディングは、感覚や場当たり的な施策に頼るのではなく、明確な戦略と再現性のあるプロセスに基づいて進めることで初めて成果に結びつきます。

本記事で紹介した6つのステップ──①立脚点の共有、②環境変化の把握、③戦略策定、④デザインポリシーの整備、⑤評価指標の設定、⑥カスタマージャーニーの設計──は、ブランドを一貫性と持続性のある形で成長させるための実践的な枠組みです。

この流れを踏むことで、各部門が同じ方向を向き、顧客接点ごとに統一されたブランド体験を提供できるようになります。その積み重ねこそが「選ばれ続ける理由」となり、価格競争に巻き込まれない強いブランドを築く土台となります。