生活者目線で築くブランド戦略:価格競争に左右されない指名買いを生む方法

本記事の要約

市場競争が激化する今、事業を成長させるには企業目線から生活者目線への転換が不可欠です。

生活者の心に特別な意味と感情的つながりを築くことで、衝動買いではなく指名買いを生み出し、価格競争に左右されない長期的なロイヤルティと安定収益を実現できます。

目次

はじめに

競争が激化する市場で、「ブランドを強くしたい」と願う企業は少なくありません。

しかし現場では、売上を伸ばすための戦術施策ばかりが優先され、本来のブランド構築が後回しになってしまうケースが多く見られます。

この“売るための思考”は決して悪ではありませんが、気づかぬうちに企業目線へ偏り、生活者との距離を広げてしまう危険があります。

今回の記事では、その落とし穴と、生活者目線でブランドを育てるための本質的なアプローチについて解説します。

売るための思考がブランド構築を難しくする理由

優秀なマーケティング担当者ほど、日々こう自問します。

- 「どうすれば、このブランドはもっと売れるのか?」

- 「どうすれば、競合よりも優位に立てるのか?」

その問いに対して深く考え、試行錯誤を重ね、商品の価値を最大限に伝える工夫をする──。これは間違いなく、健全なマーケティング担当者の姿です。

しかし、実はここに落とし穴があります。

考え抜いた結果、担当者の思考が「企業都合」や「モノ起点」──つまり、「どんな機能があるか?」「どんな差別化ができるか?」といった、「企業都合」「スペックベース」に傾きすぎてしまうのです。

この状態になると、担当者はどんどん「自社商品のプロ」になっていきます。製品知識や差別化ポイントには詳しくなる一方で、その商品を使う人、つまり生活者の「素人感覚」からかけ離れてしまうのです。

ブランディングは、本来「企業が伝えたいこと」だけでなく、「生活者がどう感じるか」に根ざして設計すべきものです。にもかかわらず、売るための思考に偏りすぎると、その距離がどんどん広がり、結果としてブランドが生活者の心に届かなくなってしまうのです。

生活者はブランドについてほとんど考えていないという現実

あなたは自社のブランドについて四六時中考えているかもしれませんが、生活者はあなたのブランドについて、1日1分も考えていません。なぜなら、生活者の関心は常に「自分自身」に向いているからです。

- 「もっと自分らしい暮らしがしたい」

- 「家族と過ごす時間を充実させたい」

- 「仕事のストレスを減らしたい」

- 「自分の価値観に合った選択をしたい」

──それが、生活者の関心の中心です。

つまり、生活者にとってブランドは「理想のライフスタイルを叶えるための手段のひとつ」にすぎません。主役はあくまで「自分自身」であり、ブランドは“名脇役”として、彼らの日常に寄り添うことが求められているのです。

しかし、企業側が「この商品はどこが競合より優れているか?」「どうアピールすれば売れるか?」と、企業目線の“主語”だけで語り続けてしまうと──

生活者の感覚からかけ離れていくのです。

ブランドとは「感情移入が宿る名脇役」であり生活者に寄り添う存在

ASAKOは「ブランディング」を次のように定義しています。

この定義の鍵となるのは、「企業起点」ではなく「生活者起点」であることです。

どれだけ優れた機能を持っていても、どれだけ高品質であっても、そこに生活者の感情が伴わなければ、ブランドにはなりません。

逆に、感情移入が深いブランドは、それだけで生活者にとって“特別な存在”になります。

たとえばAppleやスターバックス、無印良品、ユニクロ──。 商品やサービスの中身を詳しく知らなくても、「なんとなく好き」「このブランドは信頼できる」と感じる。これはすでに、ブランドに“感情移入”が宿っている証拠です。

衝動買いではなく指名買いを生み出すブランドの設計

短期的な販促や値引きで売上を作る──それは「衝動買い」に依存したマーケティングです。

一方で、ブランディングが機能していれば、セールをしなくても、広告を打たなくても、「これじゃないとダメ」「このブランドがいい」と指名されるようになります。それが、いわゆる「指名買い」と呼ばれる現象です。

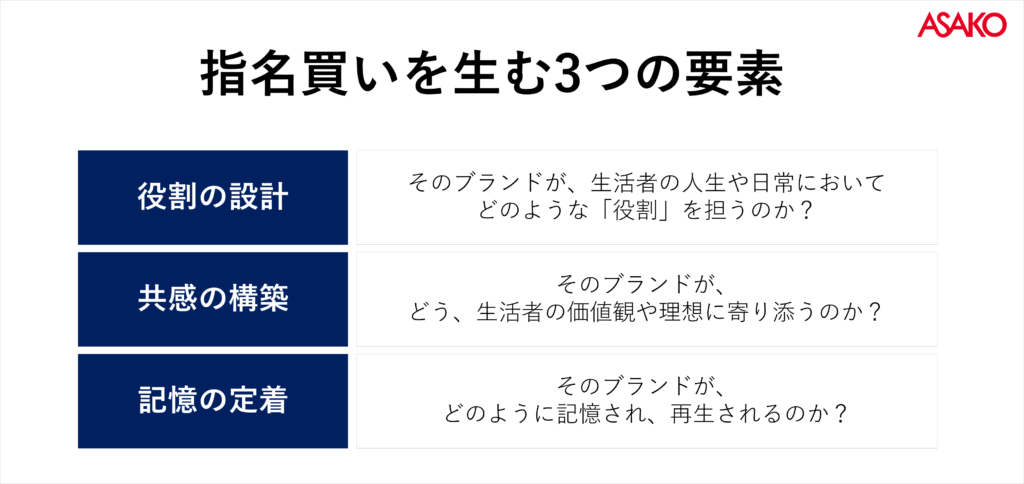

「指名買い」が生まれる背景には、以下のような要素が存在しています。

- 役割の設計:そのブランドが、生活者の人生や日常においてどんな“独自の役割”を担うのか。

- 共感の構築:そのブランドが、生活者の価値観や理想を、どう実現してくれるのか。

- 記憶の定着:そのブランドが、どのように記憶され、再生されるのか。

このように、「機能的な強み」だけではなく、「感情的な意味合い」や「独自の役割」を明確に設計することが、現代のブランディングには不可欠なのです。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です。

- ブランドの“価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品・サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き

よくある質問(FAQ)

Q1: 生活者起点のブランド戦略とは何ですか?

A1: 生活者の感情や理想に寄り添い、ブランドが生活者の日常の中で意味を持つ名脇役となることです。企業目線でなく、生活者の視点でブランド価値を設計することが重要です。

Q2: 指名買いを生み出すためのポイントは何ですか?

A2: ブランドの独自の役割を設計し、生活者の価値観や理想に共感を構築、記憶に定着させることで、価格競争に左右されない指名買いが生まれます。

Q3: ブランド構築で企業目線から生活者目線に切り替えるにはどうすればいいですか?

A3: 企業が「何を売るか」ではなく「誰のどんな感情や理想に寄り添うか」という問いに立ち返り、生活者の声や日常に共感した設計を進めることが必要です。

まとめ 誰かの人生の中で“選ばれる理由”になるために

生活者は、企業の商品を細かく比較して買っているわけではありません。

生活者は、自分の理想の暮らしや価値観に合った“意味”をブランドに見出し、感情移入できるブランド選んでいます。

だからこそ、ブランドをつくる第一歩は、「どんな機能を持つか?」ではなく、「誰の、どんな感情や理想に寄り添うのか?」という問いから始めるべきなのです。

ブランドとは、「生活者の物語の中で意味を持つ名脇役」です。そして、ブランディングとは、その名脇役としての“意味”を丁寧に設計する必要があります。

あなたのブランドが、誰かの人生の中で“選ばれる理由”になるために──

今一度、「企業目線」から「生活者目線」へと、視点をひっくり返してみてください。きっとそこに、ブランディングの新たな可能性が見えてくるはずです。