ブランド戦略・パーパス・サステナビリティ

2025.09.15

ブランドコンセプトとは|抽象化思考で概念と実体を統合する4つのステップ

本記事の要約

ブランドは、単なるロゴやデザインではなく、「概念(コンセプト)」と「実体(仕様)」が相互補完し機能する存在です。

抽象化思考力を身に付ければ、ブランドの本質的価値を明確化し、一貫性あるブランド体験を構築できます。

MUJIやIBMのように概念を軸に進化することで、変化に強く長期的に選ばれ続けるブランドを育成できます。

目次

はじめに

いま、あらゆる市場で競争が激化し、機能や価格だけでは差別化が難しい時代を迎えています。

こうした環境下で、企業や商品が長く選ばれ続けるための決定的な要素として浮上しているのが「ブランド」です。

ブランドは、「概念(=ブランドコンセプト)」と「実体(=スペック・仕様)」という二つの要素が車の両輪のように作用し、相互に補完しながら機能します。そして、このブランド戦略の根幹を支えるのが抽象化思考力です。

抽象化思考力があれば、目に見える特徴を本質レベルにまで引き上げ、「そのブランドは何を意味し、なぜ存在するのか」を明確にできます。

この思考法によって、ブランドは単なる見た目の差別化から脱却し、長期的に選ばれ続ける理由を持つ存在へと進化します。

変化の激しい市場で持続的に成長するために、いまこそブランドの概念と実体を見極める思考力が求められています。

ブランドコンセプト=ブランドの在り方を決定づける「概念」

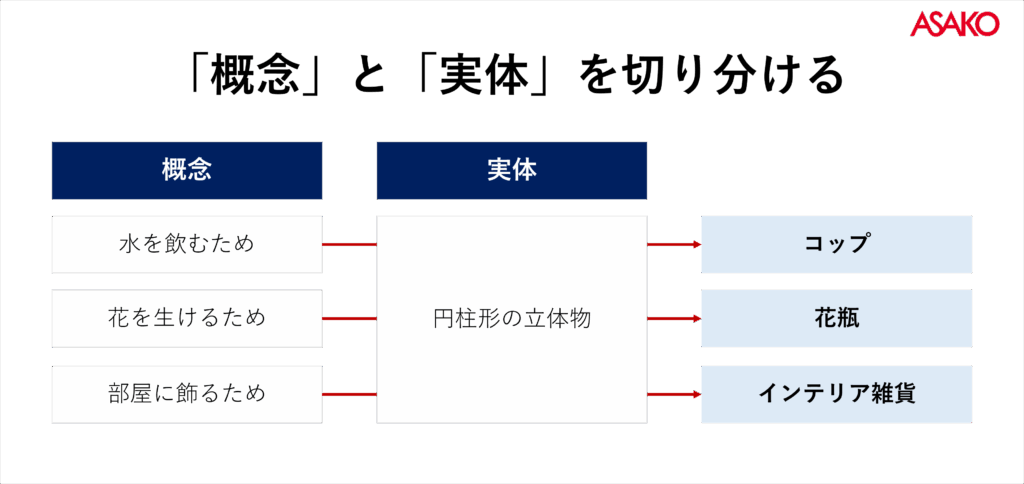

強いブランドを築くうえで欠かせないのは、「目に見えない概念」と「目に見える実体」を明確に切り分けて考える思考法です。

たとえば、ガラスでできた円柱形の立体物を前にしたとき、

- 「水を飲むためのもの」という概念を加えれば、それはコップになります。

- 「花を生けるためのもの」という概念を加えれば、それは花瓶になります。

- 「部屋に飾るもの」という概念を加えれば、それはインテリア雑貨になります。

物理的な形は同じでも、その存在に「どんな意味(=概念)を与えるか」によって、用途や選ばれる理由は大きく変わります。

つまり、「モノ」の在り方を決定づけているのは「目に見える実体」ではなく「目に見えない概念」の方なのです。

「概念」とは、英語に訳せば「コンセプト」であり、企業や商品が提供する「価値」「用途」など、ブランドの核をなす要素です。これが「ブランドコンセプト」と呼ばれるものです。

一方「実体」とは製品やサービスのスペックや仕様、接客、広告、ロゴといった具体的ものすべてを指します。

もし「概念=ブランドコンセプト」が曖昧なまま実体を展開すれば、ブランディングの方向性はバラバラになり、一貫性のないブランド体験を生み出してしまいます。

逆に、明確なブランドコンセプトがあれば、あらゆる実体に統一感が生まれ、ブランドは強く揺るぎないものへと成長するのです。

「概念(=ブランドコンセプト)」によるブランドの拡張

抽象化思考力とは、多様な情報や事例から共通する「概念」を見抜く力です。これは単なる分析力ではなく、表面的な形や表現の違いを超えて、そのブランドを成立させている核となる価値を捉える能力といえます。

ブランド構築において、抽象化思考が果たす役割は非常に大きく、主に次の2点が挙げられます。

◎ 実体を越えて共通する「概念(= ブランドコンセプト)」を抽出する

製品やサービスの形が変わっても、根底にある価値やコンセプトを見出し、それをブランドの提供価値として明確にできます。

◎ 時代や市場の変化に対応しやすくなる

商品やサービスの実態を越えてブランドは「概念(=コンセプト)」が在り方を決定づけているため、その「概念」をテコに、新しい分野や市場へ柔軟に展開できます。

例えば、MUJI(無印良品)は「自然体で無駄のない暮らし」という「概念(=ブランドコンセプト)をテコに、雑貨・衣料・食品・ホテル運営など多岐にわたる事業(=実体)を展開しています。

また、IBMは「グローバルなテクノロジーリーダー」という概念(=ブランドコンセプト)をテコに、ハードウェアからソフトウェア、コンサルティング、クラウドサービスなどへ事業(=実体)を進化させています。

いずれの企業も「概念(=ブランドコンセプト)」を出発点としたブランド展開によって、一貫性を保ちながらも時代の変化に応じた柔軟な商品ライン(=実体)を実現しています。

ブランドコンセプトの立案能力を身につけるには

ブランドを長く育てるためには、「概念」と「実体」を意識的に切り分け、両者の関係性を整理する習慣が欠かせません。ここでは、日常の業務や生活の中で実践できる具体的な方法をご紹介します。

◎ 概念と実体を意識して分ける練習

日常で目にする製品や広告を見たときに、「このブランドは、どのような存在として、意味づけているのか?」と問いかけ「ブランドコンセプト」を考えてみましょう。

表現(=実体)だけでなく、その背景にある意図や存在意義(=概念)を言語化することで、思考の精度が高まります。

◎ 他業界の成功事例を抽象化して応用する

飲食業界の成功モデルをIT業界に置き換える、ファッションブランドの顧客体験を金融業に応用する――といったように、異分野の事例をパターン化し、自社の領域に転用します。

これにより、固定観念に縛られない柔軟な発想が生まれます。

◎ 自社のブランド概念を再定義する

同僚や関係者とディスカッションし、自社の商品やサービスが顧客にとってどんな意味を持つのかを掘り下げます。この定義をチーム全員で共有すれば、ブランドコンセプトが組織内に浸透します。

◎ 一貫した実体設計を行う

定義した概念(=ブランドコンセプト)を、製品・サービス・広告・接客などあらゆる顧客接点に反映します。体験の一貫性は、ブランドの信頼性と認知の強化に直結します。

このように「目に見えない概念」と「目に見える実体」を行き来しながら整理する習慣を持つことで、変化の激しい市場環境でもブレないブランドコンセプトを築くことが可能になります。

ブランドコンセプトの立案ステップとPDCA実践

強いブランドは偶然ではなく、明確な「概念」と、それに即した「実体」の合わせ技によってつくられます。

以下の4ステップを順に実行することで、ブランドの軸が揺らがず、顧客に長く選ばれ続ける存在へと成長できます。

◎ ステップ1:現状ブランドの「概念」と「実体」を棚卸し

まずは、現在のブランドがどのような価値や意味(=概念)を持ち、それが製品・サービス・広告・接客といった「実体」にどのように反映されているのかを整理します。

この段階で、概念(=ブランドコンセプト)と実体が乖離していないかを確認します。

◎ ステップ2:市場・顧客の変化を踏まえて概念を磨く

社会や顧客ニーズは常に変化しています。その変化を踏まえ、ブランドの「概念(=ブランドコンセプト)」を見直していきます。

概念は一度決めたら固定ではなく、時代に合わせて進化させることが重要です。 これを「リブランディング」と言います。

◎ ステップ3:実体のデザインや表現を「概念」に沿って整える

磨き上げた「概念(=ブラドコンセプト)」をもとに、製品仕様、サービス内容、広告表現、接客スタイルなど、顧客接点の「実体」を一貫性のある形に整えます。この段階での整合性が、ブランド体験の質を決定づけます。

◎ ステップ4:継続的に検証・改善するPDCA

ブランドは一度作って終わりではありません。市場や顧客の反応を定期的に確認し、必要に応じて概念・実体の両面を見直します。この改善サイクルを回すことで、ブランドは時代とともに成長し続けます。

この4ステップを繰り返すことで、ブランドは一過性ではなく、長期的に価値を発揮し続ける「なくてはならない存在」へと進化します。

【無料DL】今すぐ、「ブランド提供価値」を整理しよう。

自社が「何を売るか」ではなく「顧客にどんな価値を届けているか」を、チーム全員の共通言語に。

ブランド提供価値を4領域×11の視点で可視化し、戦略・商品企画・コミュニケーションまで一気通貫で整える実務ワークシートを無料配布。BtoC/BtoBの記入例付です。

- ブランドの“価値の軸”を素早く言語化

- 施策アイデアまで落とし込める

- 戦略、商品・サービス開発、広告コピー、営業資料に転用可能

- ワークショップ進行台本(タイムライン付き)

- BtoC/BtoBの記入例付き

よくある質問(FAQ)

Q1. ブランド戦略で概念と実体を分けて考える意味は?

A1.ブランドの概念は存在意義や価値観、実体は製品・広告・体験です。両者を明確化することでブランド体験の一貫性と差別化が実現できます。

Q2. コーポレートブランディングとブランド戦略はどう違う?

A2.コーポレートブランディングは企業そのものの社会的価値や評判形成のための活動、ブランド戦略は製品やサービス単位・顧客体験中心の設計・実行です。

Q3. 強いブランド体験をつくるための抽象化思考法とは?

A3.概念(価値や意味)を抽出し、その概念で実体(すべての顧客接点)を設計・一貫性を保つことです。市場や顧客変化に応じ、PDCAで継続改善することが重要です。

まとめ 抽象化思考力があれば

ブランドの強さは、ロゴや広告の派手さだけでは決まりません。

真に価値を生むのは、「概念(=ブランドコンセプト)」の魅力と独自性、そして「実体」の品質です。

「概念」がブランドの存在意義を定め「実体」がその価値を顧客に届ける役割を果たします。

この両輪を安定して回し続けるために欠かせないのが、抽象化思考力です。

多様な情報や事例から本質を抽出し、それを自社の価値観や方向性に落とし込むことで、時代や市場の変化にも対応できる柔軟なブランド戦略を築けます。

強いブランドは一朝一夕には生まれません。しかし、正しい概念(=ブランドコンセプト)の定義と実体の一貫性、そしてそれを支える抽象化思考力があれば、確実に「なくてはならない存在」へと成長させることができます。